共振增强型原子力显微镜‐红外光谱:一种表征医用聚合物析出的新强大方法

ARTICLE INFO

文章历史

:

收稿日期:2014年12月9日

接受日期:2015年2月17日

在线发布:2015年2月19日

关键词 :原子力显微镜‐红外光谱;原子力显微镜;红外光谱;析出;润滑剂;导管

ABSTRACT

在本文中,我们展示了共振增强型原子力显微镜‐红外光谱在医疗器械表面研究中的应用。表面状态是影响植入式医疗器械生物相容性的最重要参数之一。通过使用这一新技术,可以获得高分辨率的形貌和化学图谱,并识别出表面观察到的极薄沉积物的化学性质。这一点以用于制造植入式导管的聚氨酯材料上润滑剂渗出的情况为例进行了说明。

© 2015 Elsevier B.V. 保留所有权利。

1. 引言

聚合物中迁移和流失小分子(添加剂、降解产物、合成残留物等)是医疗器械用聚合物的主要关注问题。首先,对于添加剂而言,这可能影响器械性能,例如当抗氧化剂分子发生迁移时会导致保护效率下降;其次,小分子渗入体液可能对患者健康造成危害。

由于添加剂的使用浓度通常超过其在环境温度下于聚合物中的溶解度,因此随着时间的推移可能发生去混溶过程,导致添加剂析出到表面。在高温加工过程中,添加剂具有高溶解性,但随后聚合物对添加剂呈过饱和状态,使得添加剂能够扩散、分离并在表面结晶。除了聚合物中添加剂流失以及在体液中浸出的问题外,这些小分子的分离还可能改变表面特性,如粗糙度、化学组成、疏水性和电荷,从而影响器械的生物相容性(Bandekar和Sawyer,1996;Sawyer等,1994)。

检测、识别和绘制此类小分子偏析——在常规模式下——非常困难。飞行时间二次离子质谱(ToF‐SIMS)已被梅达尔等人(梅达尔等人,2003年;梅达尔和贝特朗,2004年;梅达尔等人,2002年)证明具有足够的灵敏度来检测聚合物表面的添加剂;拉曼显微镜在某些情况下可能成功(索尼耶等人,2010年),化学力显微镜也已被使用:杜韦兹等人(杜韦兹和尼斯滕,2000年;杜韦兹等人,2001年)利用化学修饰的原子力显微镜探针成功实现了在聚丙烯上对添加剂的局部检测。然而,总体而言,将明确的识别与高分辨率下极小沉积物的定位相结合是困难且复杂的。

原子力显微镜‐红外光谱(AFM‐IR)是一种将红外激光源与原子力显微镜(AFM)耦合的技术,是一种相当新颖、简单且有趣的方法,可用于实现这一目标。该概念由达齐等人(2010年)开发,并由Anasys Instruments公司商业化。其原理是使用可调脉冲红外激光器激发样品中的分子振动。红外吸收导致样品迅速加热,从而引起样品快速热膨胀,进而引发原子力显微镜悬臂的振荡。这些振荡通过典型的原子力显微镜激光束偏转检测系统检测,并通过傅里叶变换分析振荡衰减模式,从而提取振荡的频率和振幅。由于局部吸收与悬臂振荡成正比,因此可通过收集振幅随波长的变化获得红外光谱。由于原子力显微镜探针被用作红外吸收的局部检测器,空间分辨率显著低于衍射极限,并已在某些样品上实现约50纳米的分辨率。

该概念已被用于从不同类型系统(如细菌或聚合物共混物)中获取化学信息(Dazzi等,2012;Lo等,2012;Marcott等,2011;Felts等,2012)。

本文展示了采用共振增强型原子力显微镜‐红外光谱(Resonance Enhanced AFM‐IR)所获得的结果,这是一种新型的AFM‐IR技术,通过使用量子级联激光器(QCL)作为红外光源,能够分析更薄的样品。利用该新技术,可显著提高AFM‐IR技术的灵敏度和空间分辨率。Lu等(2014)通过对自组装单分子层进行成像,验证了该新技术具有高灵敏度和高分辨率,其原理是通过力检测来测量分子膨胀。

本文研究的是一种用于制造植入式导管的聚氨酯薄膜,其中含有抗氧化剂和润滑剂作为添加剂。先前的研究表明,如果在低温下储存,抗氧化剂可能会在导管表面析出(Saunier等人,2010年)。该导管用薄膜通过将聚合物溶液旋涂到硅片上形成。最初,旋涂薄膜表面覆盖有细小的针状结构,此前被认为与抗氧化剂析出有关。然而,在不同的储存和处理条件下(Mrad等,2010),薄膜表面可能发生显著变化,这些初始的针状结构可能消失,导致表面变得不均匀,并出现新的沉积物。

为了阐明其化学

2. 材料与方法

2.1. 聚合物

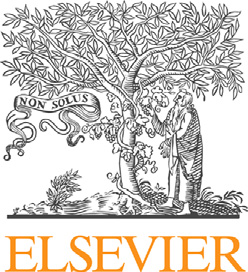

本研究使用了聚氨酯导管。该聚合物是一种含有芳香基团的聚醚氨酯(图1a),名为Pellethane 2363 80AE1(陶氏化学)。导管中含有Irganox 10761(图1b)作为抗氧化剂,以及乙烯双硬脂酰胺(EBS,图1c)作为润滑剂(Mrad等,2009年)。通过将5重量百分比的导管溶解在四氢呋喃(THF)中得到溶液,再将该溶液旋涂到硅片(Siltronix,法国)以2000转/分的转速旋转。在旋转1秒后达到2000转/分的转速,并持续维持60秒。旋涂仪为SPIN 150(SPS,荷兰Putten)。

2.2. 红外光谱(傅里叶变换红外光谱)

该光谱仪设备为珀金埃尔默(库尔塔伯夫,法国)Spectrum 2000,采用衰减全反射(ATR,Attenuated Total Reflection)模式,并配备金刚石晶体(Golden Gate–Specac)。每个谱图均在4000至550 cm⁻¹范围内进行16次扫描累积,分辨率为4 cm⁻¹。

2.3. 原子力显微镜在轻敲模式下

测量使用Innova原子力显微镜(布鲁克,帕莱索,法国)完成。在空气中采用轻敲模式,同时采集形貌和相位图像。悬臂为硅探针,针尖半径约为8 nm(RTESPA,布鲁克),共振频率约为300 kHz。成像扫描速率为1赫兹。

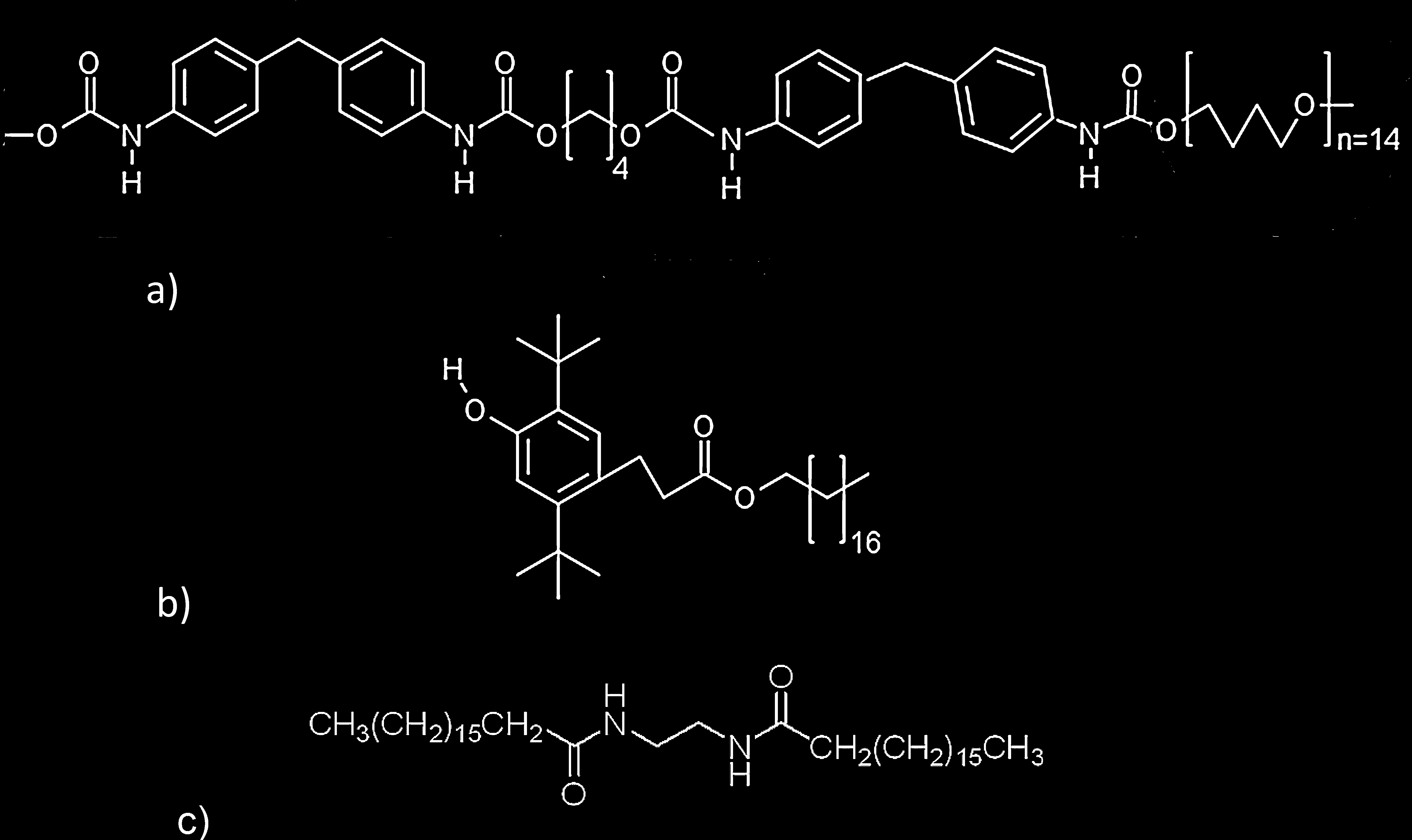

2.4. 共振增强原子力显微镜‐红外光谱(图2)

共振增强型原子力显微镜‐红外光谱(阿纳西斯,圣巴巴拉)通过将多芯片量子级联激光器光源与原子力显微镜相结合实现。量子级联激光器的红外照射从样品顶部聚焦到探针位置。光源的重复频率可调节至与原子力显微镜悬臂的接触共振频率相匹配,从而显著增加悬臂的振荡幅度。此外,使用金镀层探针,由于“尖端放电”效应,可在探针尖端局部增强照射强度。这种增强使信号提高了约一个数量级。原子力显微镜探针可用于采集原子力显微图像,然后将探针定位在图像中的特定位置。

随后,可调节多芯片量子级联激光器在中红外宽范围(1200–1900 cm⁻¹)内进行调谐,以在单点采集光谱。或者,可将量子级联激光器光源设定为对应于样品中特定组分吸收的波数,并将吸收信号以图像形式映射,以确定该组分的分布。旋涂聚氨酯薄膜直接在其硅基底上进行分析。

3. 结果与讨论

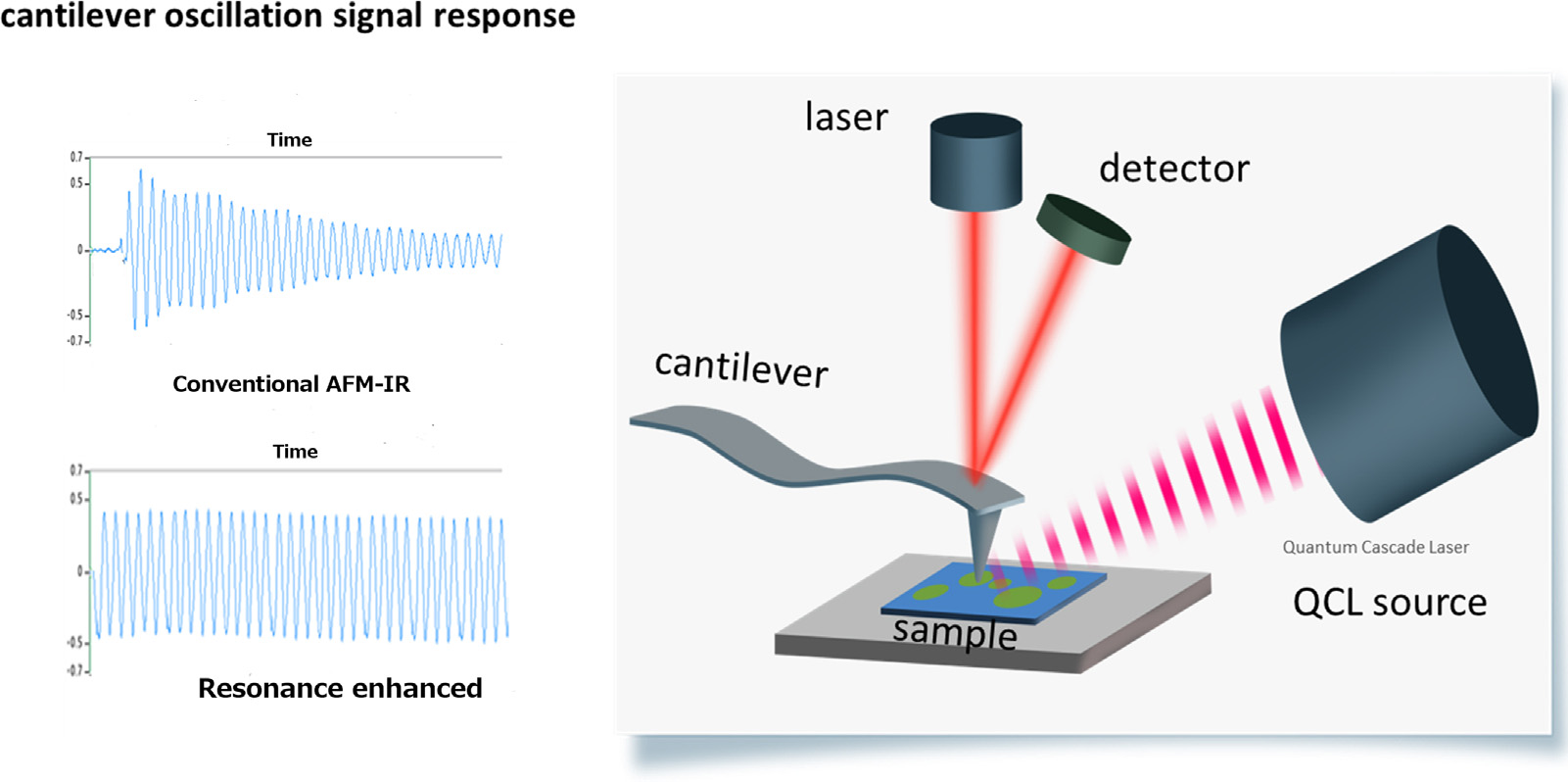

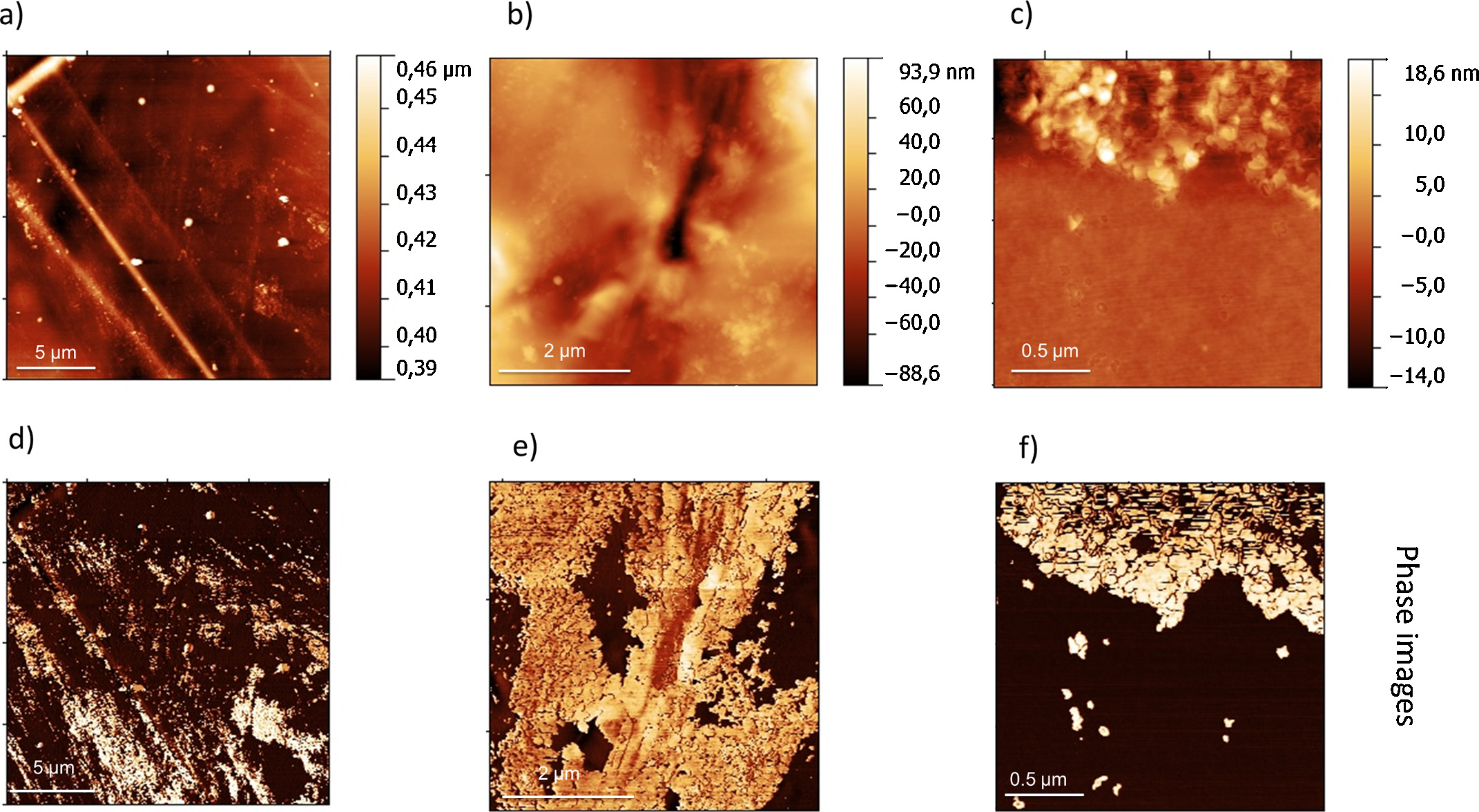

薄膜的初始表面覆盖着非常细小的针状物(图2和图3),通过轻敲模式原子力显微镜和相位对比图像可清晰观察到。根据以往在导管表面和基于导管的旋涂薄膜上的研究结果,这些针状物被归因于抗氧化剂析出(索尼耶等人,2010年)。它们的厚度约为2–5纳米,可能具有不同的形状和尺寸。

在这种系统中,表面对于储存和灭菌条件非常敏感。在之前的一项研究中,我们表明灭菌用等离子体处理会侵蚀聚合物层,但不会侵蚀抗氧化针状物,从而导致随着处理时间的延长而出现粗糙度增加(Mrad等,2010)。此处,同类样品暴露于特定的运输条件(空运)下。

此类运输可能产生特殊的环境条件,如振动、低于环境的温度(5–20 °C)以及辐射暴露。大多数货物检查系统采用单束高能X射线或伽马射线照相术。对于乘客托运行李,E₀通常为160 keV;对于托盘为450 keV;对于集装箱则为3–9 MeV(克里格,2014年)。

运输后,聚氨酯表面未再观察到针状物,但在相同时间内于环境条件下存放的样品上仍存在针状物。然而,相位对比图像显示,改性表面并不均匀,且不仅由聚氨酯构成。表面上存在一些较大的沉积物,由于这些沉积物可能仅厚约1纳米,而表面本身明显更粗糙,因此在形貌图像中并不总是可见。图4显示了在表面发现的不同类型的沉积物(图4)。

为了了解聚合物表面发生的变化,采用共振增强型原子力显微镜‐红外光谱进行了分析。首先,在接触模式下获得的图像与轻敲模式下观察到的结果相当一致(图5a,b)。如果在沉积物局部区域(在形貌的

–(c) 为高度图,(d)–(f)为对应的 相位图。)

–(c) 为高度图,(d)–(f)为对应的 相位图。)

– ( c ) 高度图像和 ( d ) – ( f ) 对应的相位图像。)

– ( c ) 高度图像和 ( d ) – ( f ) 对应的相位图像。)

图像),我们获得了一条光谱(A),它与初始表面的光谱(B)不同。光谱B对应于所用聚氨酯的光谱(图6),而光谱A则出现了两个额外的谱带,对应于在聚氨酯表面发现的化合物。1634 cm⁻¹(νC=O)和1560 cm⁻¹(νC–N + δN–H)处的吸收峰是酰胺化合物的特征,对应于材料中所用润滑剂乙烯双硬脂酰胺的酰胺谱带(图7a),而非抗氧化剂的谱带(图7b)。

为了定位润滑剂沉积物,使用了润滑剂中较强的1634 cm⁻¹吸收带进行化学映射。化学映射还能够确定在聚氨酯薄膜上可检测到的最小润滑剂厚度。如图8所示,厚度超过10纳米的沉积物很容易被检测到,但我们证明即使薄至4纳米的沉积物也能被检测到,而这是在一种相对于沉积物较厚(1–2 微米厚)的聚氨酯薄膜上实现的。

(b) 在nano IR2 (接触模式)上获得的沉积物的高度图像;(c) (d) 使用nano IR2 获得的对应于沉积物(A)和薄膜表面(B)的傅里叶变换红外光谱。)

(b) 在nano IR2 (接触模式)上获得的沉积物的高度图像;(c) (d) 使用nano IR2 获得的对应于沉积物(A)和薄膜表面(B)的傅里叶变换红外光谱。)

在聚氨酯表面检测润滑剂是一个重要的挑战。对于本研究中涉及的润滑剂,已有研究表明其通过影响血小板粘附和活化而影响材料的血液相容性,即可能改变血栓形成的风险(Sawyer等,1994;Bandekar和 Sawyer,1996;Ratner,1983)(Ratner 和 Paynter,1984)。Ratner 等人(Ratner,1983)和 Mrad 等人(2010)已通过X射线光电子能谱确认了该蜡类物质在表面的存在。然而,尽管X射线光电子能谱可探测样品表面,但它无法提供EBS在表面的局部分布信息,仅能显示表面相对于体相存在润滑剂富集现象。Ratner发现,在导管挤出过程中添加EBS时,体内(植入狒狒体内的动脉分流)血小板消耗量降低;而Sawyer等则发现EBS在体外会增加血小板粘附和活化。这意味着需要进一步研究,而在比较不同样品行为时,对渗出的EBS的局部形貌及其在聚氨酯(导管、薄膜等)表面的分布进行表征可能是一个关键因素。

4. 结论

共振增强型原子力显微镜‐红外光谱是一种强大的新技术,可用于分析聚合物表面的析出,并提供与轻敲模式原子力显微镜中相位成像所获得的粘附/刚度信息互补的信息。相位成像对极薄的沉积物敏感,即使样品粗糙度较大,也能以良好的对比度进行可视化。但通过这种方法无法获得析出化合物的化学信息。第二步,通过对存在此类沉积物的样品使用共振增强型原子力显微镜‐红外光谱,可以鉴定出材料成分。以EBS为例,可识别厚度低至4纳米、尺寸小至1微米的沉积物。了解医疗器械表面添加剂的存在是一个重要挑战,因为这些化合物可能与周围介质发生相互作用并改变生物相容性。寻找用于识别的新协议因此,定位它们是一项重大挑战,在某些情况下,可以通过将轻敲模式原子力显微镜结果与共振增强原子力显微镜‐红外光谱联用来实现。

1497

1497

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?