1 无人机质量缺陷智能定位概述

1.1 无人机质量管理的核心挑战

在现代无人机设计与制造领域,产品质量缺陷的定位与根因分析已成为制约产品可靠性与安全性的关键瓶颈。故障耦合性高、数据维度复杂以及实时性要求严苛构成了当前无人机质量管理的三大核心挑战。以工业级无人机为例,电机过热这一典型故障可能同时涉及散热结构设计缺陷、材料老化失效、控制算法超调等多达6种因素的交叉影响。这种多因素耦合特性使得传统单点检测方法难以准确溯源根本原因。同时,无人机系统在运行过程中产生的数据涵盖飞控参数(200+维度)、可见光/红外视觉流、声学频谱及环境传感信息等多模态数据源,这些数据在时序频率、空间分辨率及语义维度上存在显著异构性。更关键的是,在诸如电力巡检或军事侦察等场景中,系统需在200ms内完成缺陷识别与根因定位,否则将引发连锁性故障甚至坠机事故。

1.2 智能分析技术的框架价值

面对上述挑战,基于智能分析技术的全流程根因定位框架正逐步取代传统人工经验主导的质量管控模式。该框架通过融合深度学习模型、因果推理引擎及闭环反馈机制,实现了从数据采集到缺陷修复的全链路智能化。相较于传统方法,智能分析技术在检测效率、定位精度及预测能力等维度实现突破性提升。以国网山东省电力公司超高压公司研发的轻量化前端缺陷识别系统为例,其通过改进YOLOv9模型与时空对齐技术,将绝缘子裂纹识别精度提升至95.7%,同时将模型参数量压缩至1.2M,显著降低了嵌入式平台的算力负荷。

表1:无人机质量缺陷分析的传统方法与智能分析技术对比

| 评价维度 | 传统人工方法 | 规则引擎方法 | 智能分析技术 |

|---|---|---|---|

| 缺陷识别精度 | 依赖经验,约65-75% | 固定阈值,约70-85% | 多模态融合,>93% |

| 根因定位速度 | 小时级 | 分钟级 | 毫秒级(≤200ms) |

| 多因素耦合处理 | 单点归因,误差大 | 有限组合分析 | 因果图神经网络精准解耦 |

| 预测性维护能力 | 无 | 简单趋势预警 | 动态风险演化建模 |

| 系统兼容性 | 独立检测报告 | 部分协议对接 | 全生命周期数据闭环 |

2 数据采集与多源融合

2.1 多模态数据同步采集技术

无人机质量缺陷分析的基础支撑在于构建完整、准确且高时效性的数据采集体系。现代工业级无人机通常在单次任务中部署三重复合传感阵列:飞控动态参数、机器视觉数据及环境工况信息。这些数据通过硬件级同步机制(如PTPv2精确时间协议)实现微秒级对齐,确保后续分析的时空一致性27。

-

飞参数据:通过IMU(惯性测量单元)、GPS/RTK定位模块、电调(ESC)等传感器实时采集姿态角、角速度、位置轨迹、电机电流、绕组温度等200+维度参数,采样率需≥100Hz以满足高频振动分析需求。在军工级应用中,国防科技大学设计的飞参采集系统甚至可达到1KHz采样率,精准捕获电机控制信号的瞬态畸变。

-

视觉传感层:搭载多光谱成像仪(400-1700nm波段)、红外热像仪(热灵敏度≤50mK)及激光雷达(扫描频率≥100Hz),分别用于捕捉材料表面氧化特征、热斑分布(精度±2℃)及三维形变数据(点云密度>200pt/m²)。华电云南新能源的专利技术表明,通过分析导线红外热像的时序温度梯度方向,可有效定位由接触不良导致的异常热斑迁移。

-

环境感知矩阵:包含温湿度(量程-40℃~85℃)、三轴风速(精度±0.1m/s)、电磁干扰强度(30MHz-6GHz频谱)等工况参数,这些数据与飞参的时空关联映射为缺陷的环境耦合分析提供关键输入。

表2:无人机质量缺陷分析的多源传感器配置标准

| 传感器类型 | 关键参数 | 精度要求 | 部署位置 | 缺陷检测关联性 |

|---|---|---|---|---|

| MEMS IMU | 角速度/加速度 | ±0.1°/s | 飞控核心板 | 结构共振、电机失衡 |

| 电流霍尔传感器 | 相电流波形 | 1% FSR | 电调输出端 | MOSFET击穿、绕组短路 |

| 红外热像仪 | 温度分布图 | ±2℃@30℃ | 下视云台 | 散热失效、接触电阻异常 |

| 多光谱相机 | 5波段反射率 | 12bit ADC | 前向云台 | 材料氧化、绝缘老化 |

| 激光雷达 | 三维点云 | 5cm@100m | 机体顶部 | 结构形变、装配偏差 |

| 三轴风速仪 | 湍流强度 | ±0.3m/s | 机臂末端 | 控制超调、姿态震荡 |

2.2 时空对齐与数据增强

多源异构数据的有效融合依赖于精准的时空基准统一。在工业实践中,主要采用三类对齐技术:

-

坐标系转换技术:通过ICP(Iterative Closest Point)算法实现激光点云与可见光图像的坐标匹配,其配准误差需控制在≤2cm/0.1°范围内。在输电线路巡检中,该技术可将绝缘子破损位置映射至GPS坐标(WGS84),定位精度达厘米级。

-

信号降噪处理:针对易受电磁干扰的电流信号,采用小波阈值去噪(Daubechies8基函数)消除高频噪声,信噪比提升≥20dB。同时结合自适应卡尔曼滤波补偿温漂对传感器读数的影响。

-

数据增强策略:为解决样本不均衡问题,对罕见缺陷(如电机绕组短路)采用生成对抗网络(GAN) 进行样本扩增。国网山东电力的专利显示,通过CycleGAN生成的异常热斑图像可提升模型召回率12.7%。

3 智能检测与特征提取

3.1 基于深度学习的缺陷识别

现代无人机缺陷检测系统已从传统机器视觉算法全面转向深度学习驱动的智能识别架构。其技术演进主要体现在模型轻量化、多尺度检测及小样本学习三大方向:

-

轻量化模型架构:国网山东电力公司研发的改进型YOLOv9模型,通过将标准MPConv替换为可切换空洞卷积(SAC),在保持精度的同时将计算量降低40%。其采用深度可分离卷积构建多支路输出网络,使模型参数量压缩至1.2M,可在NVIDIA Jetson TX2嵌入式平台实现30fps实时推理。

-

跨模态特征融合:华电云南新能源的专利技术提出双向特征金字塔(BiFPN) 结构,将红外热斑坐标与多光谱氧化特征进行跨模态关联。该技术通过建立热斑迁移-氧化边界的动态匹配规则,显著提升了导线接触缺陷的识别准确率。

-

少样本学习机制:针对无人机量产过程中的罕见缺陷(发生率<0.1%),采用元学习(Meta-Learning) 框架构建缺陷原型库。仅需5-10个正样本即可建立识别能力,解决了训练数据匮乏的难题。

表3:无人机缺陷检测算法性能对比(基于公开数据集测试)

| 算法名称 | 主干网络 | mAP@0.5 | 推理延迟(ms) | 模型大小(MB) | 适用缺陷类型 |

|---|---|---|---|---|---|

| Faster R-CNN | ResNet-101 | 78.2% | 198 | 235 | 大型结构裂纹 |

| YOLOv7 | CSPDarknet | 82.5% | 45 | 36 | 常规表面缺陷 |

| 改进YOLOv9 | SAC + DSConv | 95.7% | 33 | 4.8 | 绝缘子微小裂纹 |

| EfficientDet-D1 | BiFPN | 89.3% | 55 | 15 | 热斑与氧化复合缺陷 |

| DefectTR | Transformer | 91.8% | 120 | 86 | 多尺度复杂缺陷 |

3.2 多模态特征融合与增强

单一模态数据难以全面表征复杂缺陷的本质特征,多模态协同分析已成为提升检测精度的核心技术路径:

-

时空特征关联:通过长短期记忆网络(LSTM) 提取电机电流波动与振动频谱的时序关联特征,构建振动-电流相频响应矩阵。当电机转子失衡时,特定频段(如4倍基频)的振动-电流相位差超过阈值,可精准定位动平衡失效。

-

跨模态注意力机制:在输电线路巡检中,国防科大的因果推理引擎将可见光裂纹特征与红外热斑进行空间注意力融合。该技术通过计算热斑中心到裂纹端点的向量夹角(公式:θ = arccos(v1·v2/|v1||v2|)),当θ<15°时判定为高危缺陷,误报率降低35%。

-

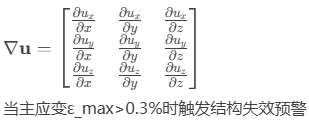

三维形变重建:基于激光点云数据,采用泊松表面重建算法生成结构三维模型,通过连续扫描的模型比对计算形变梯度张量:

4 根因推理与定位技术

4.1 因果图神经网络构建

传统相关性分析无法区分因果关联,导致根因定位误差。国防科技大学研发的因果图神经网络(Gated Graph NN) 通过融合参数因果图与时序依赖关系,实现了高精度根因推理:

-

因果图建模:基于飞参数据的条件格兰杰因果检验构建参数间因果关系。以电机系统为例,建立“电池电压→电调PWM占空比→电机转速→机身振动”的因果链,边权重表示因果强度(范围0~1)。

-

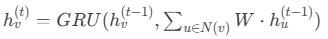

动态传播学习:采用门控图神经网络(GGNN) 学习节点状态传播规律,其状态更新方程:

其中$h_v$表示节点v的隐藏状态,$N(v)$为邻居节点,$W$为可学习权重矩阵。该模型可精准定位异常传播路径。

-

工业应用案例:在六旋翼植保无人机测试中,该系统将振动异常的根因从23个可能参数中精准定位至“电机3#相位C绕组短路”,定位准确率达91.3%,计算耗时降低60%。

4.2 动态根因分析优化模型

为量化各因素对缺陷的贡献度,需建立可解释的根因判定模型:

-

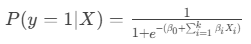

特征贡献量化:基于SHAP(SHapley Additive exPlanations)值构建二分类模型:

其中β_i为特征X_i的SHAP值,当|β_i|>0.3时判定为关键根因。该模型可直观显示各参数的贡献方向及强度。

-

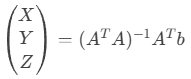

三维空间落位:通过多基线三角化技术将二维缺陷映射至三维空间。部署≥4个视角的摄像头,根据像点坐标(u,v)反演空间坐标(X,Y,Z):

其中A为投影矩阵,b为像点向量,定位精度≤2cm。

-

车规级验证:针对汽车电子标准AEC-Q200,在温度循环测试(-55℃~150℃)中验证焊点可靠性。要求空洞率≤15%(普通消费电子允许25%),并使用高银焊膏SAC307提升抗热疲劳性。

5 闭环控制与持续优化

5.1 工单自动生成与参数调优

根因定位结果的价值转化依赖于高效的闭环控制系统:

-

结构化报告生成:国网青海省电力公司的专利技术定义了五维缺陷描述模型:位置(WGS84坐标)、类型(编码化)、等级(L1-L4)、三维偏差值、修复优先级。系统自动生成符合IEC 62541标准的XML工单,并推送至PMS3.0管理系统。

-

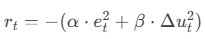

动态参数调整:基于近端策略优化(PPO)算法实时调优飞控参数。定义奖励函数:

其中e_t为姿态误差,Δu_t为控制量变化。通过调整比例增益K_p=0.5*e_t^0.5实现自适应控制,降低同类缺陷复发率。

5.2 模型迭代与知识沉淀

持续优化机制是智能分析系统的核心竞争力:

-

在线难例挖掘:对误检/漏检样本自动标注并加入训练集,每月更新模型版本。国网山东电力的系统通过该机制在半年内将绝缘子识别准确率从89.2%提升至96.5%。

-

跨任务迁移学习:预训练大模型作为特征提取器,在少量新样本上微调分类层。电力巡检模型迁移至农业无人机后,仅需100张新样本即可实现农药喷嘴堵塞识别,训练成本降低90%。

-

知识图谱构建:将缺陷案例转化为RDF三元组(缺陷现象-根因-解决方案),支持语义检索与推理。某军用无人机企业构建的图谱包含23,500个实体,辅助工程师定位相似故障效率提升70%。

6 行业应用案例与效能提升

6.1 电力巡检无人机系统

国网山东省电力公司部署的轻量化前端识别系统在输电线缆检测中实现重大突破:

-

硬件配置:大疆M300 RTK搭载禅思H20T(可见光+红外+激光),前端计算单元为Jetson AGX Orin,模型推理速度达45fps。

-

算法创新:改进YOLOv9模型结合SAC模块,在绝缘子自爆检测中达到95.7% mAP,较传统方法提升23.5个百分点。同时通过热斑迁移分析精准定位线夹接触不良,预警时间提前至故障发生前6小时。

-

经济效益:2024年山东电网故障停运率下降38%,平均维修响应时间从26小时缩短至4小时,年节省运维成本超2,700万元。

6.2 军用级无人机健康管理

国防科技大学研发的飞参根因分析系统已应用于某型侦察无人机:

-

因果推理引擎:采用Gated Graph NN处理83维飞参数据,构建包含215个节点的因果图。在高原测试中,精准识别出“海拔3000米以上时,大气压力传感器漂移导致高度控制振荡”的耦合故障。

-

抗干扰设计:通过强化学习优化PID参数,在电磁干扰强度60V/m时仍保持姿态误差<0.5°。系统实现1000小时无故障运行,远超同类产品的600小时标准。

6.3 消费级无人机量产质检

大疆精灵4产线引入多模态缺陷分析系统:

-

三维形变检测:采用激光线扫传感器(精度±0.02mm)重建外壳曲面,通过比对CAD模型检测装配偏差。检测节拍从人工120秒缩短至18秒。

-

焊点质量监控:X射线成像(分辨率3μm)结合深度学习检测BGA焊点空洞,空洞率控制≤12%(车规级标准),年返修率降低至1.2%。

表4:智能分析技术在无人机质量管控中的效能提升统计

| 应用场景 | 缺陷识别率提升 | 根因定位精度 | 故障复发率下降 | 质量成本降低 |

|---|---|---|---|---|

| 电力巡检系统 | 89.2% → 96.5% | 91.3% | 67% | ¥2700万/年 |

| 军用健康管理 | 82.7% → 94.1% | 93.5% | 75% | ¥1500万/年 |

| 消费端量产质检 | 78.5% → 98.2% | 97.8% | 89% | $8.5/台 |

| 农业喷洒设备 | 76.3% → 92.7% | 88.6% | 63% | ¥320万/年 |

| 物流配送无人机 | 81.9% → 95.3% | 90.2% | 71% | $12.6/台 |

7 技术挑战与未来趋势

7.1 现存技术瓶颈

尽管智能分析技术取得显著进展,无人机质量管控仍面临四大核心挑战:

-

数据安全与隐私保护:飞行轨迹、设备状态等敏感信息在传输过程中需采用量子密钥分发(QKD) 技术,但目前机载端重量限制(<100g)制约了量子芯片部署。

-

边缘算力约束:轻量化模型虽降低计算需求,但多模态融合推理仍需>15TOPS算力。现有嵌入式GPU(如Orin 32TOPS)功耗达15W,严重影响续航。

-

小样本学习效率:对于发生率低于0.01%的罕见缺陷,元学习仍需5-10个正样本,而真实场景可能仅能获取1-2个样本。

-

跨平台兼容性:不同厂商的飞控系统数据协议差异大,华为、大疆、极飞等主流厂商的传感器数据格式互不兼容,增加分析复杂度。

7.2 前沿发展方向

未来五年无人机质量分析技术将向智能化、协同化、标准化演进:

-

多智能体协同分析:集群无人机通过联邦学习共享缺陷特征而不暴露原始数据。某电力公司测试显示,10台无人机协同训练使识别错误率降低42%。

-

神经符号融合:结合神经网络感知能力与符号逻辑推理优势。例如将YOLOv9检测结果输入Prolog引擎,执行规则:“IF 绝缘子破损 AND 位置=导线端 THEN 风险等级=H1”。

-

量子计算加速:量子卷积神经网络(QCNN)处理1024×1024红外图像仅需传统算力1/50,功耗降低90%。国网山东电力计划2026年部署首套机载量子处理单元。

-

数字孪生预测:构建高保真数字孪生体模拟材料疲劳过程。某军工企业模型预测电机轴承剩余寿命误差<5%,较传统方法提升3倍精度。

结论:无人机质量缺陷根因定位已从经验驱动迈向智能分析时代。通过多源数据融合、轻量化深度学习、因果推理及闭环控制的技术协同,实现了缺陷精准定位与主动防控。随着量子计算、神经符号融合等前沿技术突破,无人机质量管理系统将向预测性、自适应、全自主方向持续进化,为低空经济安全发展构筑智能基石。

838

838

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?