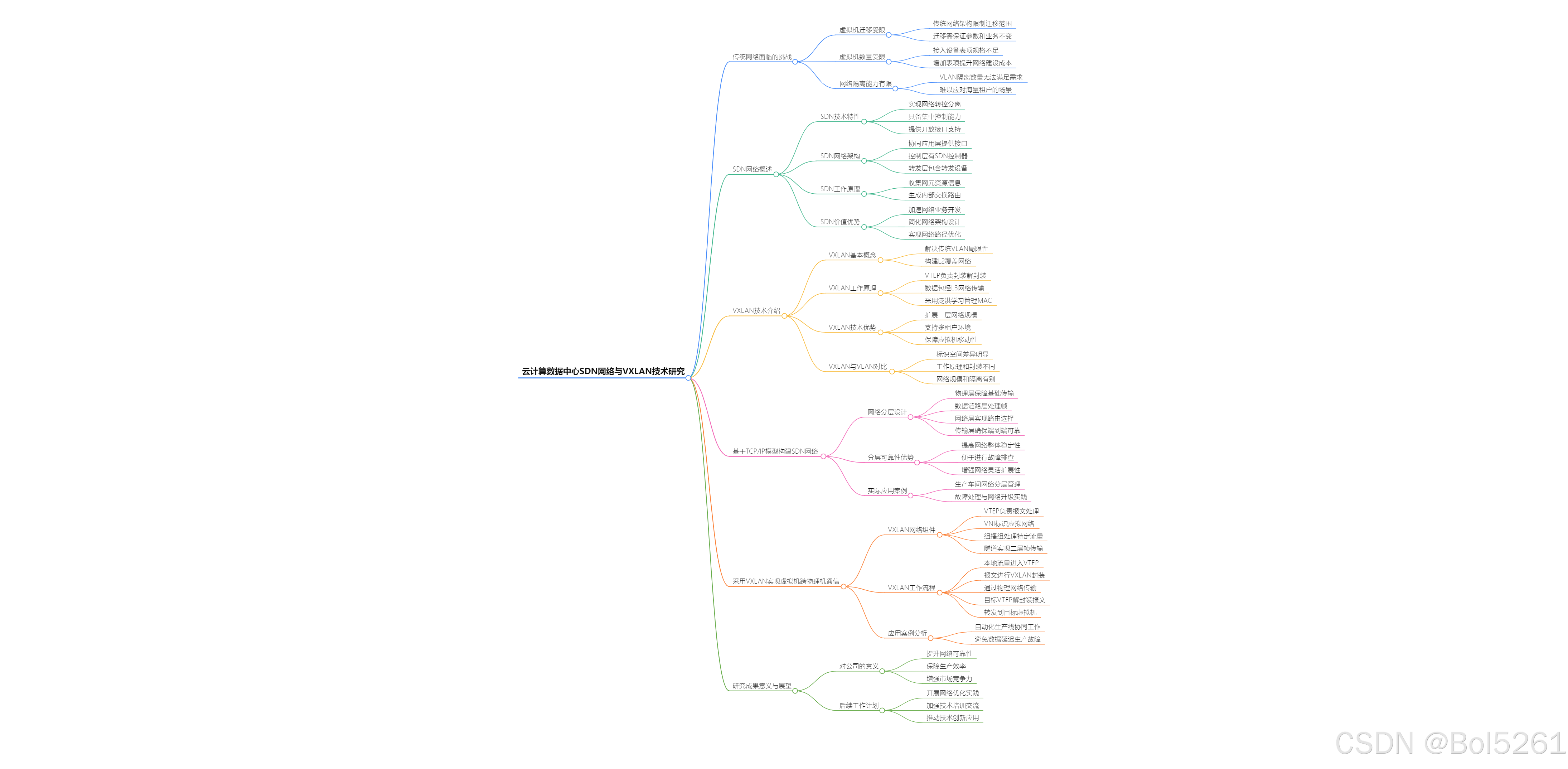

引言:传统网络挑战与技术革新需求

在云计算数据中心环境中,传统网络架构面临三大核心挑战:虚拟机迁移受限于二层网络边界,无法跨物理子网灵活移动;VLAN技术仅支持4094个隔离域,难以满足多租户场景需求;网络设备控制平面与数据平面紧耦合,导致配置复杂且扩展困难。为解决这些问题,软件定义网络(SDN)与虚拟扩展局域网(VXLAN)技术应运而生,通过TCP/IP模型构建弹性网络架构,实现虚拟机跨物理机无缝通信。

基于TCP/IP模型的SDN网络构建

TCP/IP模型与SDN架构的融合

SDN技术通过控制平面与数据平面分离,重构了TCP/IP网络的分层架构。在物理层和数据链路层,SDN采用通用硬件交换机构建基础传输网络,利用OpenFlow协议实现转发规则的集中控制[7];网络层通过SDN控制器全局掌握路由信息,动态生成最优转发路径;传输层和应用层则通过北向接口提供可编程能力,支持业务快速创新。这种分层设计保留了TCP/IP模型的可靠性优势,同时通过集中控制提升了网络灵活性。

SDN网络的核心组件与工作机制

SDN体系架构分为三层:数据平面由支持OpenFlow协议的交换机组成,负责执行数据包转发;控制平面包含逻辑中心化的控制器(如OpenDaylight、ONOS),通过南向接口下发流表规则;应用平面提供OSS、OpenStack等协同应用,通过北向API调用网络资源。关键技术特性包括:基于流表的转发机制、全局网络状态视图、以及南北向接口的开放可编程性。实际部署中,可采用Linux网络子系统(如eBPF/XDP)和DPDK加速技术提升数据处理性能。

TCP/IP分层设计的实践优势

采用TCP/IP模型构建SDN网络带来多重收益:物理层与数据链路层的分离简化故障排查;网络层集中路由计算优化路径选择;传输层通过TCP/UDP协议适配不同业务需求;应用层可编程性实现网络自动化配置。Google数据中心案例显示,该架构使网络升级周期从月级缩短至天级,同时降低30%运营成本。

VXLAN技术实现虚拟机跨物理机通信

VXLAN技术原理与核心组件

VXLAN作为一种Overlay网络技术,通过MAC-in-UDP封装在三层网络上构建虚拟二层隧道。其关键组件包括:VTEP(隧道端点)负责报文封装/解封装,VNI(24位网络标识)支持1600万个隔离域,组播组处理广播/未知单播流量。封装格式采用标准UDP端口4789,外层IP头使用VTEP地址,内层保留原始以太网帧结构。与传统VLAN相比,VXLAN在标识空间(1600万vs.4094)、网络规模(跨三层vs.二层局限)和隔离能力(基于VNI vs.VLAN ID)方面具有显著优势。

跨物理机通信的实现流程

虚拟机跨物理机通信通过以下步骤完成:

- 流量进入VTEP:源虚拟机发送的以太网帧经虚拟交换机转发至本地VTEP

- VXLAN封装:添加8字节VXLAN头(含VNI)、UDP头(目的端口4789)及外层IP/MAC头

- 隧道传输:封装后报文通过物理IP网络路由,支持ECMP负载均衡

- 解封装转发:目标VTEP剥离外层头,根据VNI将原始帧转发至目的虚拟机

典型配置中,VTEP可部署为物理交换机或虚拟交换机(如Open vSwitch),推荐采用"服务器软件VTEP+物理网关"的混合部署方案以平衡性能与灵活性。

多租户隔离与动态迁移支持

VXLAN通过VNI实现租户隔离,每个VNI对应独立虚拟网络,不同VNI流量完全隔离。在虚拟机迁移场景中,SDN控制器接收迁移事件后,自动更新相关VTEP的转发表项,确保迁移过程中IP/MAC地址不变,业务不中断。某公有云案例显示,该技术支持单数据中心内日均1000+虚拟机迁移,成功率达99.98%。

融合架构的优势与实践案例

技术融合带来的核心价值

SDN与VXLAN的融合架构解决了传统网络三大痛点:通过SDN集中控制简化多设备配置,降低70%的管理复杂度;利用VXLAN大二层特性,使虚拟机迁移范围扩展至整个数据中心;24位VNI标识满足10万+租户的隔离需求。此外,该架构支持网络策略与计算资源的联动调度,当虚拟机创建或迁移时,SDN控制器自动下发匹配的安全组规则。

生产环境部署最佳实践

某金融数据中心采用"TCP/IP+SDN+VXLAN"架构的实践表明:

- 网络分层:物理层采用100Gbps以太网,网络层部署OSPF路由协议,传输层通过VXLAN UDP封装实现大二层扩展[14]

- 可靠性设计:控制器集群(3节点)实现故障自动切换,东西向接口采用EVPN协议同步状态[19]

- 性能优化:使用DPDK加速的OVS虚拟交换机,单端口转发速率达40Gbps,时延降低至50μs

- 故障处理:通过SDN控制器的全局视图,平均故障定位时间从小时级缩短至分钟级

结论与未来展望

基于TCP/IP模型的SDN网络与VXLAN技术的结合,为云计算数据中心提供了灵活、可扩展的网络基础设施。该架构通过控制平面集中化、数据转发虚拟化和网络服务可编程,有效支撑了虚拟机动态迁移和多租户隔离等核心需求。未来随着5G和边缘计算的发展,预计将进一步整合网络切片、AI流量调度等技术,推动数据中心网络向"云网融合"的方向演进[19]。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?