会话层通信管理机制分析报告

一、核心功能定位

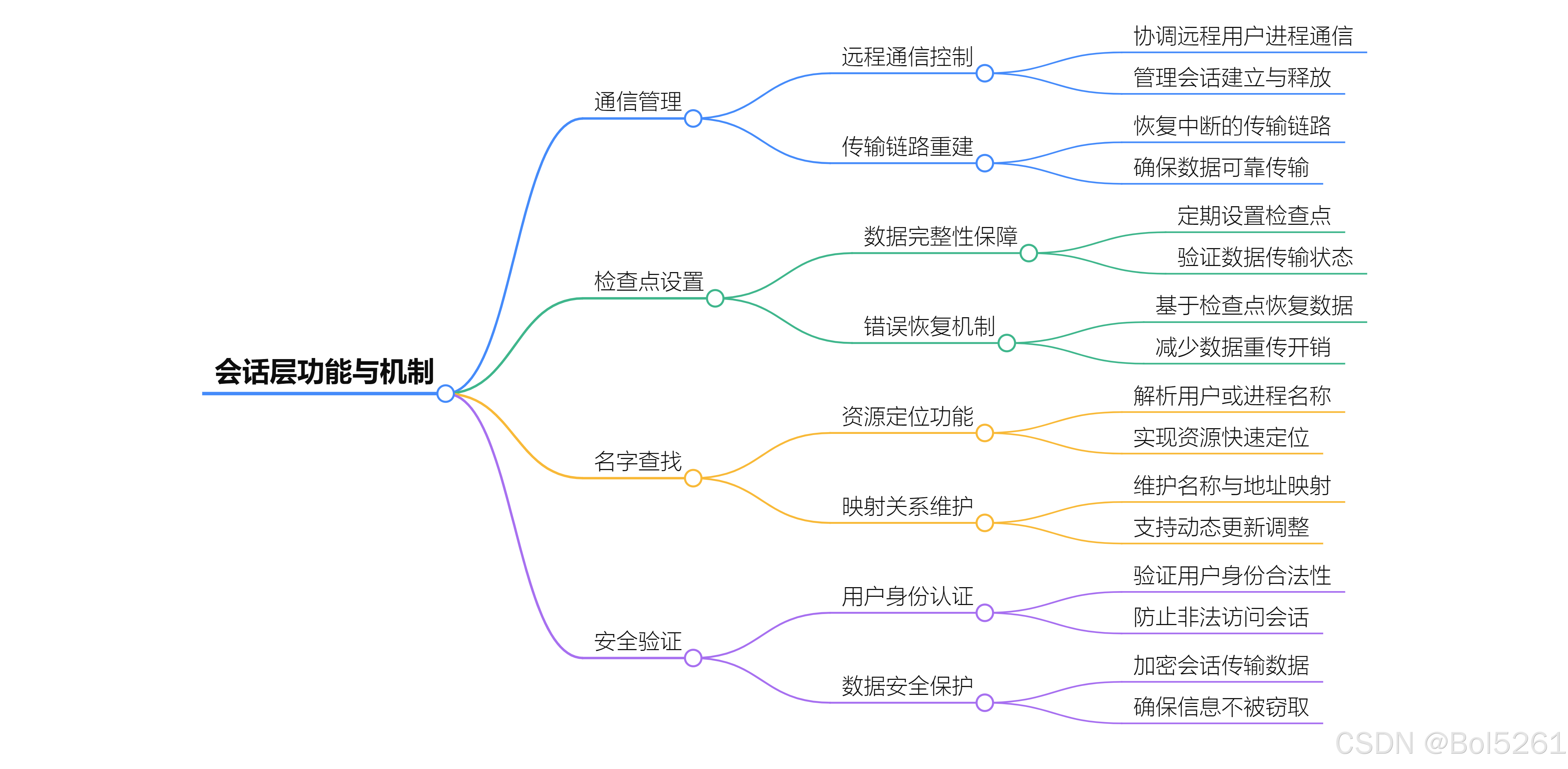

会话层作为OSI模型的第五层,主要负责远程用户或进程间的通信会话控制,通过建立、维护和终止会话,确保应用层数据传输的有序性、可靠性和安全性。其核心价值在于解决“谁与谁通信”“如何持续通信”“通信中断后如何恢复”等问题,是连接表示层(数据格式处理)与传输层(数据传输通道)的桥梁。典型应用场景包括RPC(远程过程调用)、SQL数据库连接等。

二、关键技术机制

- 通信控制:会话的全生命周期管理

会话建立:通过“三次握手”等机制验证通信双方身份,协商会话参数(如通信协议、数据传输速率),例如RPC调用中客户端与服务器建立连接的过程。

会话维护:动态调整通信状态,支持单工/半双工/全双工模式切换(如视频通话中从单向观看切换为双向互动)。

会话释放:通信结束后有序关闭连接,避免资源泄露(如SQL断开数据库连接时释放会话锁)。

- 检查点设置与链路重建:保障数据连续性

检查点机制:在数据传输过程中设置“断点标记”(如每传输100MB数据记录一次检查点),若链路中断,可从最近检查点恢复传输,而非从头重传。

中断恢复:监测链路异常(如网络波动),自动触发重连逻辑,重建传输链路并同步断点状态,确保数据完整性。例如:

文件传输工具(如FTP)的“断点续传”功能依赖会话层检查点实现。

- 名字查找:资源定位与身份映射

功能:将用户/进程的逻辑名称(如“数据库服务器A”)解析为物理地址(如IP:端口号),类似“通信导航系统”。

实现方式:通过目录服务(如LDAP)或分布式命名系统(如DNS扩展)维护名称与地址的映射关系,支持动态更新(如服务器IP变更后自动同步)。

- 安全验证:会话级别的访问控制

身份认证:在会话建立阶段验证用户/进程合法性,如RPC调用中的密钥校验、SQL登录时的账号密码验证。

权限管理:基于角色分配会话操作权限(如只读/读写权限),防止越权访问。

数据保护:对会话全程数据加密(如TLS协议),防止传输过程中被窃听或篡改。

三、典型应用场景

场景

会话层作用

RPC调用

建立客户端与服务器的远程过程调用会话,控制调用顺序与结果返回

SQL数据库

维护数据库连接会话,管理事务提交/回滚,设置查询超时控制

视频会议

协调多终端音视频流传输,处理发言权限切换与网络中断重连

四、核心价值总结

会话层通过会话生命周期管理“解决通信有序性”,通过检查点与重连机制“保障数据可靠性”,通过名字查找与安全验证“实现精准访问与安全防护”,最终为应用层提供“端到端”的稳定通信环境,使其无需关注底层链路细节即可专注业务逻辑。

会话层通信控制在技术协议、安全机制及应用场景等方面呈现新发展。协议层面,SIP作为应用层信令控制协议,其灵活性和扩展性推动了多媒体会话管理的创新,可运行于UDP或TCP之上,支持设备功能调整与协商,适应不同网络环境,已成为IP Centrex、VoIP、视频会议等下一代通信服务的关键技术;安全方面,会话边界控制器(SBC)以低成本提供通信安全,被企业广泛用于屏蔽网络并保持服务质量,通过有效带宽利用和路由会话降低成本,2024年全球及中国市场规模分别达到39.7亿元与3.49亿元,预计2030年全球市场将增长至43.64亿元;应用领域,随着5G应用“扬帆”和“5G+工业互联网”升级版的推进,会话层通信控制在媒体和娱乐、信息技术与电信、制造业等领域的融合应用加速,同时中国电信等企业通过发明专利(如“会话的控制方法、装置和系统”)优化会话释放流程,降低沟通成本和操作出错概率,提高调测效率与通信性能。

会话边界控制器(SBC)在技术上面临多方面挑战,包括跨网与NAT穿越复杂性,需适应不同组网环境并解决IP多媒体业务的地址转换问题;安全防护压力,需防御DOS/DDOS攻击、畸形报文及UDP-Flood攻击,同时保障信令与媒体流加密(如SIP over TLS、SRTP加密)的可靠性;性能与兼容性平衡,需支持多种编码标准(如G.711、G.729、OPUS等)及高并发会话处理(如500并发会话、200路转码),同时兼容IMS系统及灵活路由规则;此外,智能带宽管理要求动态限制带宽并维护黑名单,以应对网络波动和资源滥用风险。

你总结的内容准确概括了会话层在OSI模型中的核心定位和功能。它通过管理会话全生命周期(建立、维护、终止),为应用层提供可靠的通信控制能力,同时衔接表示层的数据格式处理与传输层的通道管理,是实现远程交互(如RPC、SQL连接)的关键支撑。

会话层通过多种机制实现通信控制,核心包括以下几类:

一、会话生命周期管理机制

三次握手建立会话

通过“请求-确认-建立”三步流程验证通信双方身份与资源可用性,协商会话参数(如协议版本、数据传输模式)。例如:RPC调用中,客户端发送调用请求,服务器返回确认帧,双方同步会话ID后正式建立连接。

动态会话维护

状态监控:实时跟踪会话活跃度(如心跳包检测),自动释放闲置会话(如SQL连接超时断开)。

模式切换:支持单工(如广播消息)、半双工(如对讲机式交互)、全双工(如视频通话)模式的动态切换,通过会话状态标记控制数据流向。

优雅释放与异常终止

正常释放:通信结束后,双方交换“释放请求-确认”报文,按顺序关闭连接(如TCP的四次挥手在会话层的逻辑映射)。

异常终止:检测到错误(如数据校验失败)时,强制终止会话并释放资源,避免死锁(如数据库会话超时强制回滚事务)。

二、数据传输保障机制

检查点与断点续传

在数据流中插入“检查点标记”(如每传输100个数据包记录一次),中断后可从最近检查点恢复传输。例如:FTP的断点续传功能依赖会话层记录文件传输进度。

同步控制

通过“同步点”协调数据发送节奏,确保接收方按顺序处理数据。例如:视频会议中,会话层同步音视频流的时间戳,避免画面与声音错位。

流量控制

动态调整数据发送速率,防止接收方缓冲区溢出。例如:当检测到网络拥塞时,会话层降低RPC调用的请求频率。

三、身份验证与安全机制

会话级身份认证

建立会话时验证用户/进程合法性,如:

SQL登录时校验账号密码与会话令牌;

RPC调用中通过公钥加密验证客户端身份。

权限隔离与访问控制

基于会话角色分配操作权限(如“只读会话”“读写会话”),限制敏感操作(如数据库会话的事务提交权限)。

数据加密与完整性校验

对会话全程数据加密(如TLS协议封装),并通过哈希校验(如MD5)防止数据被篡改。

四、资源定位与名字解析机制

分布式命名服务

将逻辑名称(如“订单服务节点A”)解析为物理地址(IP:端口),通过目录服务(如LDAP)或命名系统(如CORBA的命名服务)动态维护映射关系。

多路径路由与负载均衡

当目标资源存在多个副本时(如分布式数据库集群),会话层选择最优路径建立连接,平衡服务器负载(如根据节点CPU使用率分配SQL会话)。

五、典型协议中的机制体现

协议/场景

核心通信控制机制

SIP( VoIP协议)

会话建立(INVITE/200 OK)、媒体协商(SDP协议)、异常终止(BYE消息)

SQL数据库连接

事务控制(COMMIT/ROLLBACK)、会话锁(防止脏读)、超时重连机制

RPC框架(如gRPC)

调用ID映射(确保请求-响应匹配)、流式传输控制(如HTTP/2的多路复用)

这些机制共同确保会话层能够高效、安全地协调远程通信,为应用层提供“端到端”的可靠交互能力。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?