5 异质三维集成电路中的衬底噪声耦合

本章提纲

5.1 异质衬底耦合.120

5.1.1 常见电路与兼容衬底类型.120

5.1.2 不同衬底材料的电阻特性.121

5.1.3 不同衬底材料的噪声模型简化.121

5.2 频率响应.124

5.2.1 噪声耦合系统的隔离效率.124

5.2.2 噪声耦合系统的传递函数.124

5.3 提高噪声隔离的技术.127

5.3.1 地下网络电感.127

5.3.2 攻击者与受害者之间的距离.128

5.4 总结.135

噪声耦合在集成电路设计过程中日益重要 [244]。该主题也是三维(3‐D)电路中的一个基本问题,其中信号通过硅通孔(TSVs)分布在多个不同的层之间,从而在3‐D系统内形成一种电子风暴。多种类型的信号(电源、时钟和数据)可以在这些垂直互连中传播。在3‐D集成中采用了多种TSV工艺,包括先通孔、中通孔和后通孔 [245] (参见第3章,三维集成电路制造技术)。在这些工艺中,硅通孔位于某一层的衬底内部,并与该层的金属互连相连。这些硅通孔大大缓解了全局信号问题。然而,它们也带来了新的障碍;具体而言,即通过硅通孔向各层衬底中的噪声耦合。该噪声通过衬底传播,并影响靠近硅通孔的受害电路。本章旨在描述由不同衬底材料构成的异质3‐D系统中的耦合噪声。从硅通孔到异质衬底的噪声耦合机制,以及不同衬底的特性与应用,在第5.1节中进行了总结。在频域中表征噪声耦合系统的耦合噪声及相关传输函数在第5.2节中讨论。一些增强噪声隔离的技术在第5.3节中提出。最后,第5.4节给出了总结。

鲍里斯·瓦斯班德先生为本章做出了贡献。

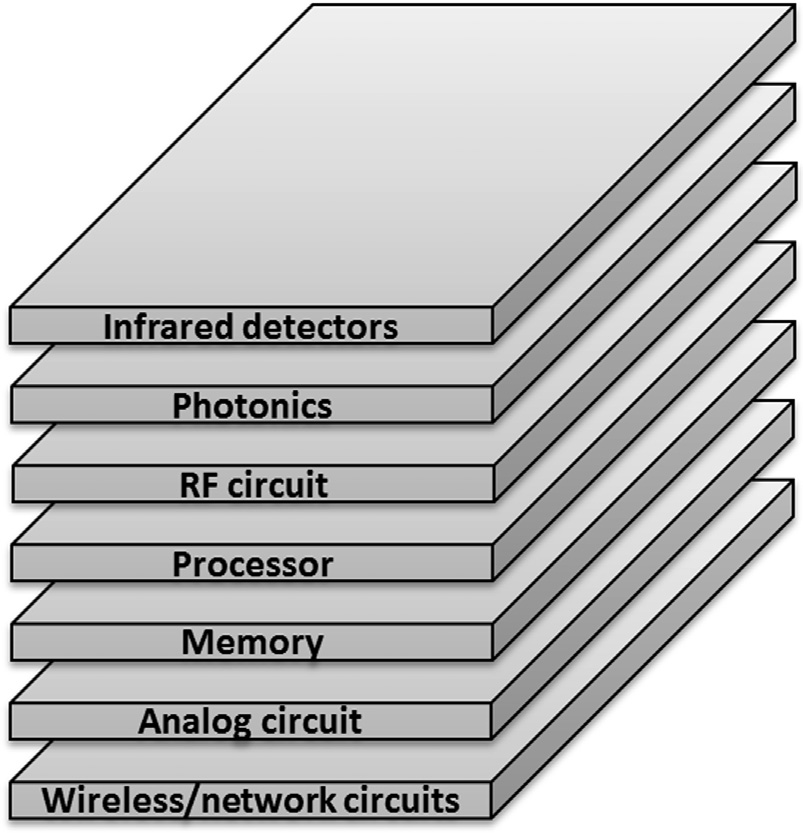

三维结构是集成异质电路的有效平台,如图5.1所示。三维集成电路的每一层通常使用不同的衬底材料独立开发,以适用于多种应用。一些现有研究已经探讨了硅衬底上同质电路(处理器/存储器堆栈)中硅通孔向衬底的噪声耦合问题[214,246]。在本节中,异质衬底材料被讨论,并提出了相应的噪声耦合模型。

5.1 异质衬底耦合

5.1.1 通用电路与兼容衬底类型

现代集成电路中一些常用的材料是硅(Si)、砷化镓(GaAs)、锗(Ge)和汞镉碲(HgCdTe)[247–249]。这些衬底材料各自最适合特定类型的电路功能。与前述其他材料相比,硅通常更为成熟且成本较低,因此广泛应用于主流处理器和存储器应用中。由于砷化镓具有优异的电子迁移率,使其在高性能模拟(以及部分数字)应用中具有吸引力,并且其直接带隙特性支持光系统应用。锗因其高吸收系数,是光伏和光电探测器应用的理想衬底材料。需要高质量红外探测器的特殊军事和空间应用通常使用汞镉碲(HgCdTe)[250],其带隙可在0.1至1 eV范围内调节。该特性使汞镉碲可用于探测长波长光。

5.1.2 不同衬底材料的电阻特性

通用电路和兼容的衬底材料列于表5.1中。每种衬底材料的电电阻率也一并列出,该参数对噪声耦合过程有显著影响。由于表5.1中列出的电阻率范围较宽,因此在第5.2节中分别描述了每种衬底材料的个体噪声耦合特性。

| 表5.1 通用电路和兼容衬底类型 |

|---|

| 电路 |

| ------ |

| 处理器/存储器 |

| 射频/模拟 |

| 光子学 |

| 空间应用/探测器 |

5.1.3 不同衬底材料的噪声模型简化

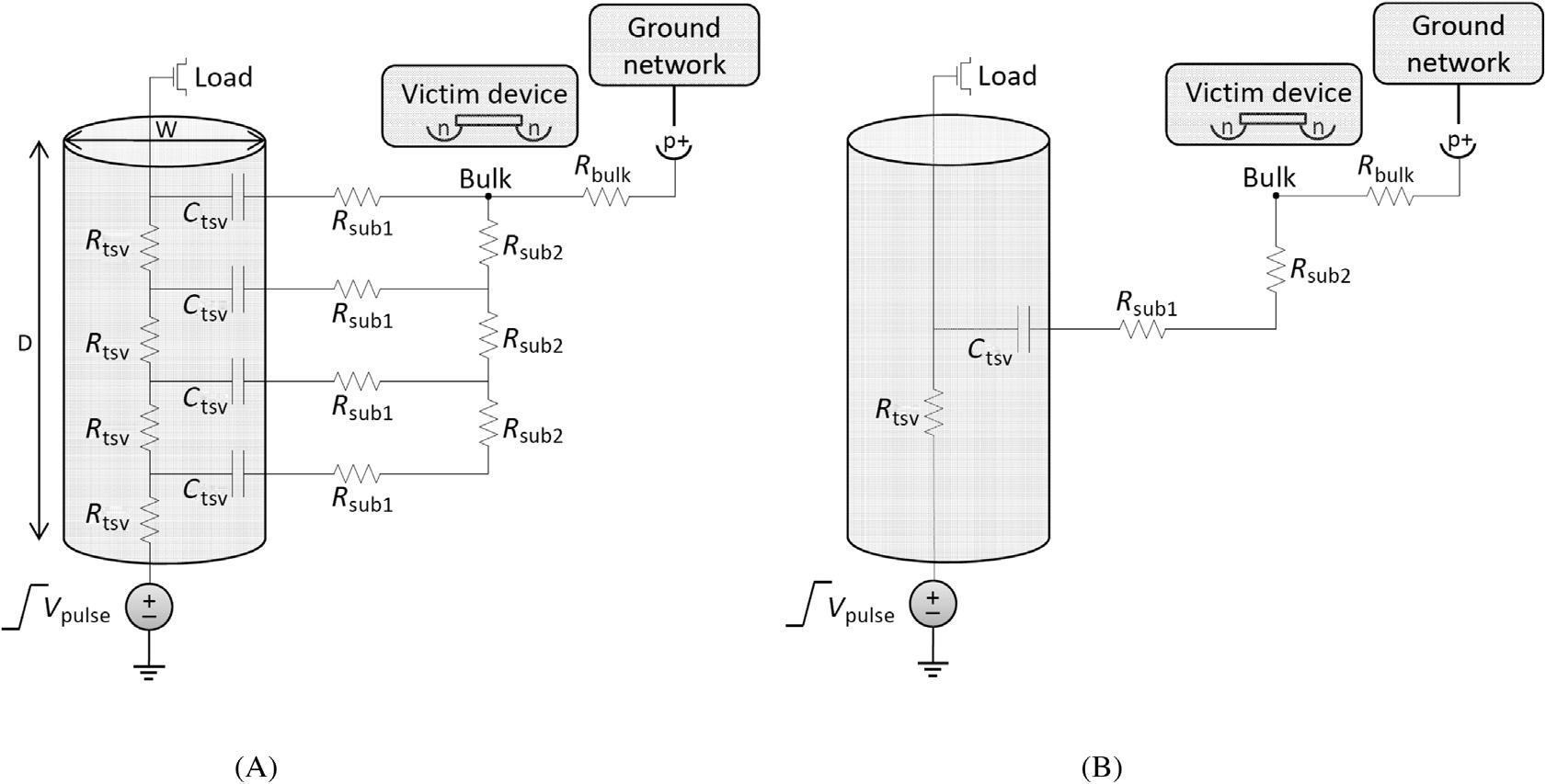

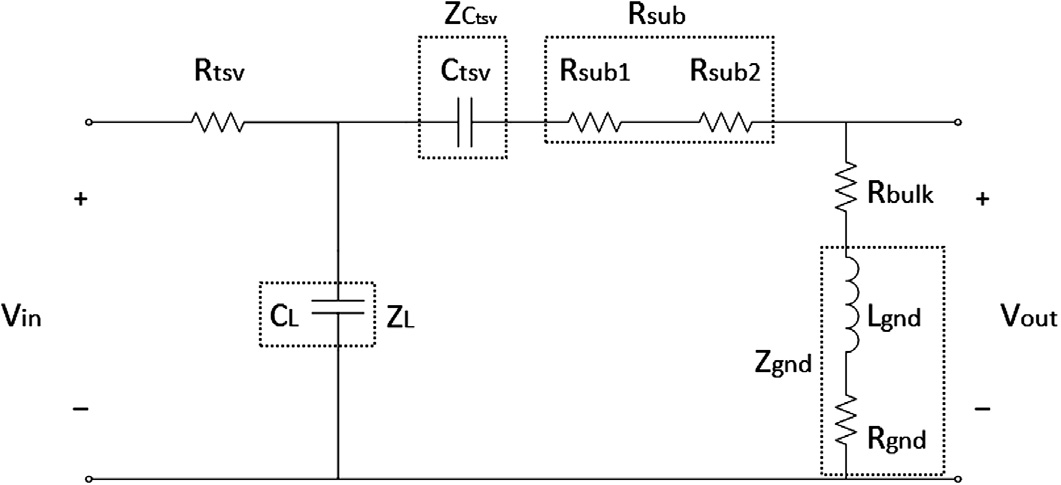

针对上述每种衬底材料,分别描述了各自的衬底噪声模型。 [246]中提出的通用噪声耦合模型在 图5.2A 中提供以供参考。

通用模型,以及 (B) 简化模型)

通用模型,以及 (B) 简化模型)

一种由四个部分组成的分布RC模型用于表征硅衬底内硅通孔的阻抗和耦合电容。衬底采用分布横向和纵向电阻建模。地网络被建模为阻感(RL)阻抗[205]。图5.2A所示的模型表明对RC阻抗应采用分布模型。硅通孔的电阻为[246]

$$

R_{tsv} = \frac{1}{N_{tsv}} \cdot \frac{\rho_c D}{\pi(W/2)^2} \tag{5.1}

$$

一个TSV的分布段数量为$N_{tsv}$,TSV内导电材料的电阻率为$\rho_c$,TSV的深度(长度)和直径分别为$D$和$W$。当铜的电阻率为2.8 μΩ-cm[251],深度为 20 μm,直径为 2 μm时[201],TSV的电阻为0.18 Ω,对应$1/N_{tsv} = 1$。该电阻与典型数字缓冲器的输出电阻相比相对较小 [252]。因此,TSV采用集总RC模型表示,如图5.2B所示[244,253]。另一个重要问题是地网络的建模。受害器件通常通过体接触连接到地网络,因此该网络的电感行为也必须予以考虑。

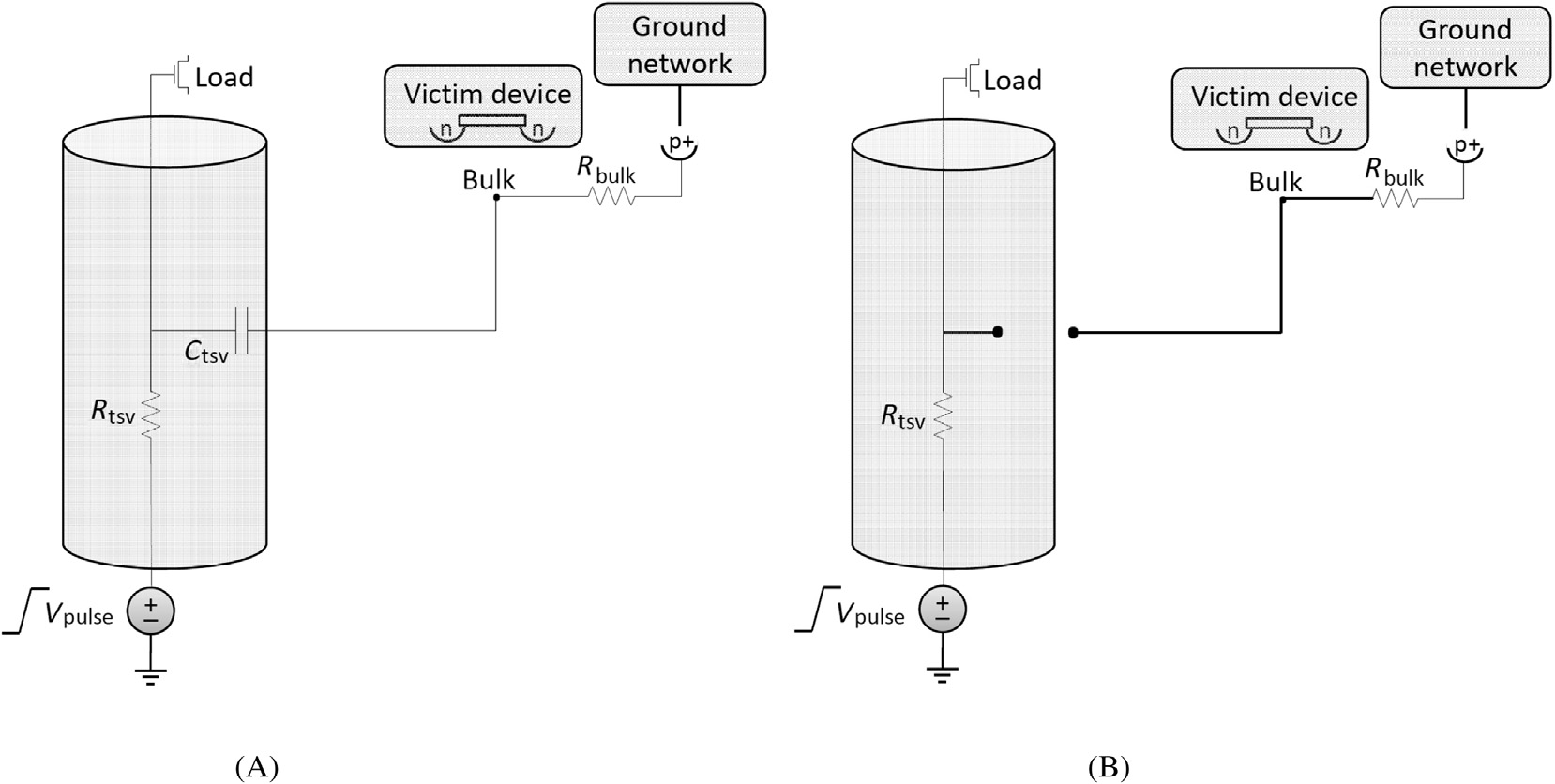

集总模型与具有三个部分的分布模型在表5.2中针对硅、砷化镓和锗进行了比较。对于锗,还比较了第三种“短路”模型(如图5.3A所示)。该模型完全忽略了衬底电阻,因为衬底电阻可忽略不计,因此该模型仅表现出从硅通孔到衬底的耦合电容[252]。这些模型使用集成电路仿真程序(SPICE)进行评估。采用一个从0到1V的10 ps输入斜坡(Vpulse in图5.2)来模拟高活跃度数字电路的开关行为。在受害节点处评估电压,并记录三种不同地网络电感下的峰值噪声电压和建立时间(最终值的2%)。不同于本章中相邻互连之间的耦合[254],在本章中描述了信号在干扰硅通孔中传播时对衬底的耦合。峰值噪声和建立时间是评估瞬态耦合噪声的充分指标。

| 表5.2 硅、砷化镓和锗的集总、分布和短路模型比较 衬底,针对地网络的不同电感值 |

|---|

| 模型 |

| ------ |

| 集总 |

| 分布 (三个部分) |

| 短路 |

集总模型与分布模型相比在硅上的误差为1.2%。因此,集总模型可以准确表征硅衬底。从表5.2列出的结果可以看出,地网络的电感显著影响峰值噪声电压。在电感范围(从0.1到 10纳亨)内,峰值噪声电压的差异为26.5毫伏(14.2%)。汞镉碲的电阻率与硅相似。因此,在HgCdTe的噪声耦合分析过程中可以采用如图5.2B所示的相同模型。

砷化镓的集总模型和分布模型的峰值噪声电压均处于皮伏范围内,因此在大多数应用中可忽略不计。此种情况下的所提出的模型是一种“开路”模型,该模型忽略耦合电容,如图5.3B所示。注意表5.2 中地网络的电感对峰值噪声电压没有影响。这种行为是由于衬底的电阻率足够大,能够将地网络的电感旁路。

Ge对地网络的电感高度依赖。比较集总模型和分布模型,分布模型相较于集总模型在精度上几乎没有提升。峰值噪声电压的最大差异为0.2 mV(2.3%),而建立时间相似。因此,包含较少节点的集总模型更为可取。短路模型与集总模型相比,峰值噪声电压偏差为2.6 mV(23.4%),建立时间偏差为2 ns(25%)。集总模型类似于该模型的

因此应使用硅(如图5.2B所示)。如果电路规格不是特别严格(允许较高的峰值噪声电压和较长的建立时间),则可以使用短路模型来减少计算量。

5.2 频率响应

本节提供了集总噪声耦合模型频率响应的特定技术分析。该分析仅限于最高达100GHz的频率范围。噪声隔离改进技术在第5.2.1节中提出。该模型在SPICE中进行评估,并根据第5.2.2节中讨论的每种衬底材料的特性提取系统的传输函数。在第5.3节,提取的传输函数在 MATLAB中进行评估,并与SPICE结果进行比较。由于碲镉汞和硅具有相似的电学特性,因此仅考虑硅、砷化镓和锗作为衬底材料。

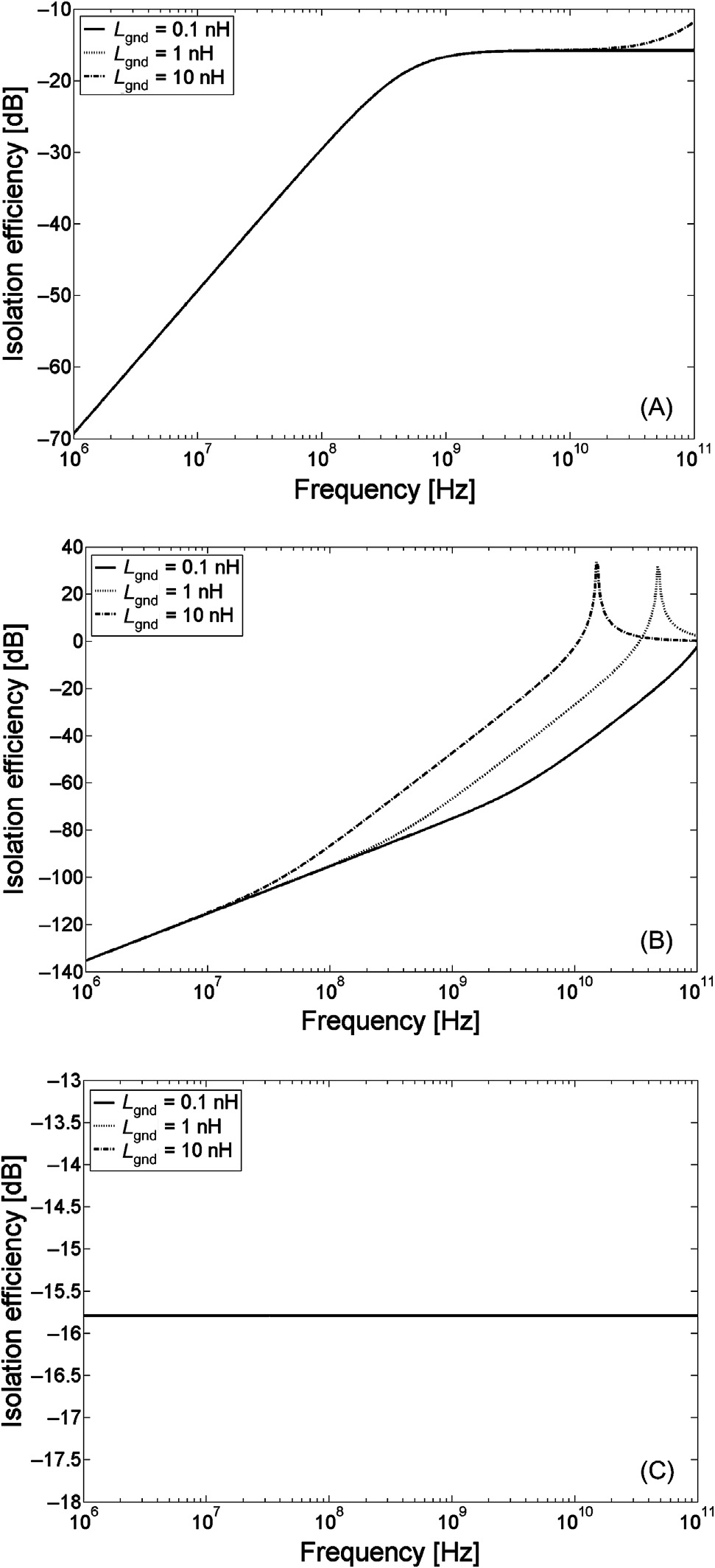

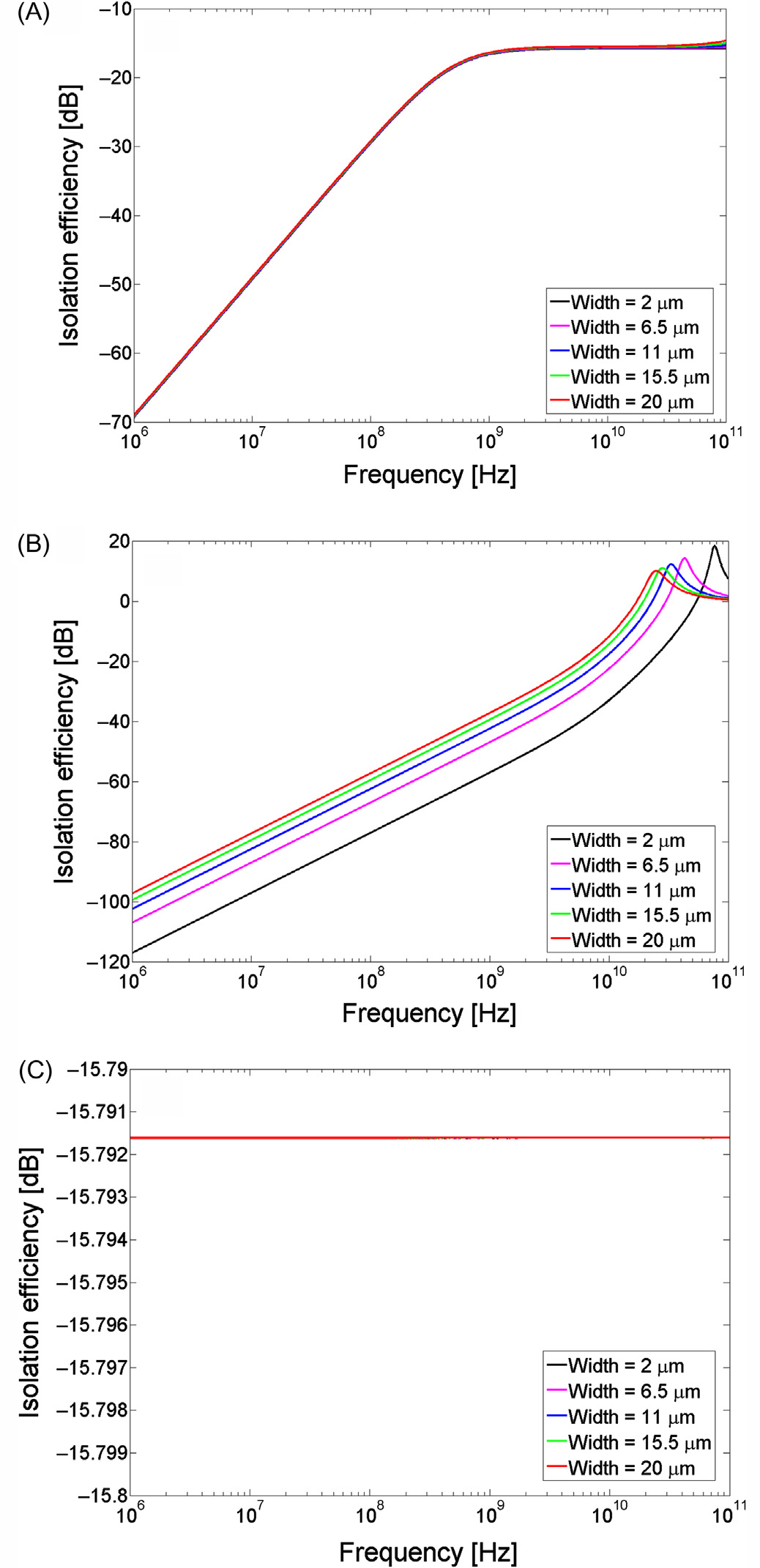

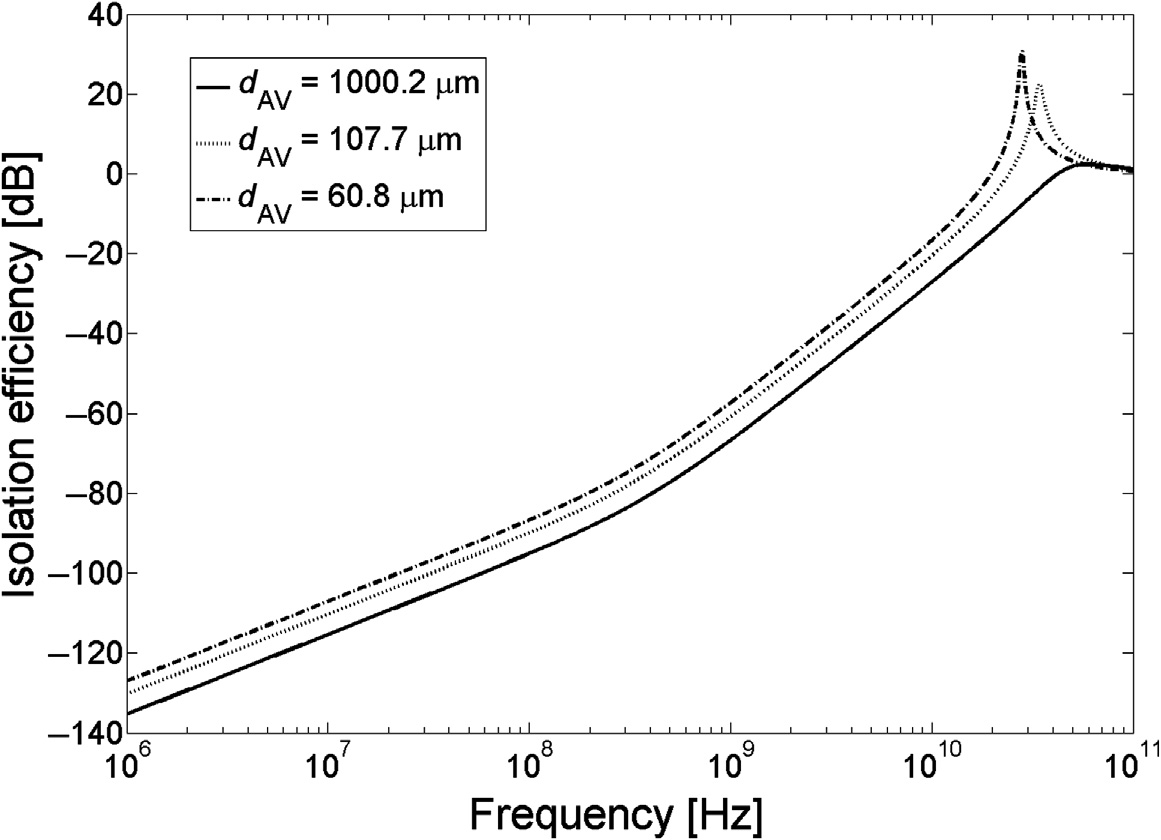

5.2.1 噪声耦合系统的隔离效率

隔离效率是指在1V干扰信号下,在受害端观测到的信号幅度(单位为分贝)。不同衬底材料和地网络电感下的噪声耦合系统的隔离效率如图5.4所示,该结果来自SPICE仿真。锗的隔离效率对频率具有很强的依赖性,其次是硅,而由于砷化镓衬底的高电阻率,其几乎不随频率变化。尽管锗在很宽的频率范围(高达约10 GHz)内对频率有较强的依赖性,但其隔离效率仍高于砷化镓。锗系统中的频率相关元件降低了受害端的耦合噪声。如图5.4C所示,砷化镓的隔离效率与地网络电感无关。本节后续将讨论地网络电感对硅和锗的影响。

对于锗电路,谐振频率处于实际频率范围内。应采用特定技术来改善噪声隔离,以避免这些电路中产生高的耦合噪声。对于硅电路,隔离技术很大程度上取决于电路的工作频率和噪声指标。在数字CMOS电路中典型的信号跳变最大频率范围(低于10GHz)下,隔离效率较高。对于那些需要快速跳变且具有严格噪声指标的电路,应考虑使用隔离增强方法。对于砷化镓,隔离效率为−15.9分贝。应采用与频率无关的隔离技术,以进一步改善噪声隔离特性。

5.2.2 噪声耦合系统的传递函数

为了更好地评估噪声耦合机制,异构系统被表示为一个传递函数。该系统包括一个输入(干扰信号)和一个输出(受害模块处的信号)。系统的隔离效率[246,255]被描述,并提供各种技术。噪声耦合系统的信号等效电路如图5.5所示。图5.5中考虑了以下参数:

- 衬底阻抗:$R_{sub} = R_{sub1} + R_{sub2}$

- TSV耦合电抗:$X_{Ctsv} = \frac{1}{\omega C_{tsv}}$

- TSV耦合阻抗:$Z_{Ctsv} = j X_{Ctsv}$

- 接地网络电抗:$X_{gnd} = \omega L_{gnd}$

- 接地网络阻抗:$Z_{gnd} = R_{gnd} + j X_{gnd}$

- 负载电抗:$X_L = \frac{1}{\omega C_L}$

- 负载阻抗:$Z_L = -j X_L$

本章针对第5.1节讨论的基于衬底材料的异构系统描述了传递函数。第5.1节集总模型的传递函数是

$$

H(\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(R_{bulk} + Z_{gnd}) Z_L}{(R_{tsv} + Z_L) (R_{sub} + R_{bulk} + Z_{Ctsv} + Z_{gnd}) + R_{tsv} Z_L} \tag{5.2}

$$

简化传递函数可得到一个更简单的模型,从而减少计算量。仿真负载电容(100 fF)相对较小,因此在假设为小信号模型(图5.5)并在实际频率范围(1 MHz 至 100 GHz)内工作时,该模型可视为开路。简化后的传递函数 $H(\omega)$ 是

$$

H(\omega) = \frac{R_{bulk} + Z_{gnd}}{R_{sub} + R_{bulk} + Z_{Ctsv} + Z_{gnd} + R_{tsv}} \tag{5.3}

$$

进一步降低(5.3)取决于特定层的衬底材料。在干扰源与受害端之间距离短至 10 μm时,硅和碲镉汞中的衬底和体电阻比TSV和接地网络电阻($R_{sub}; R_{bulk} \gg R_{tsv}; R_{gnd}$)大三个到五个数量级。因此,表达式(5.3)简化为

$$

H(\omega) = \frac{R_{bulk} + j X_{gnd}}{R_{sub} + R_{bulk} + j(X_{gnd} - X_{Ctsv})} \tag{5.4}

$$

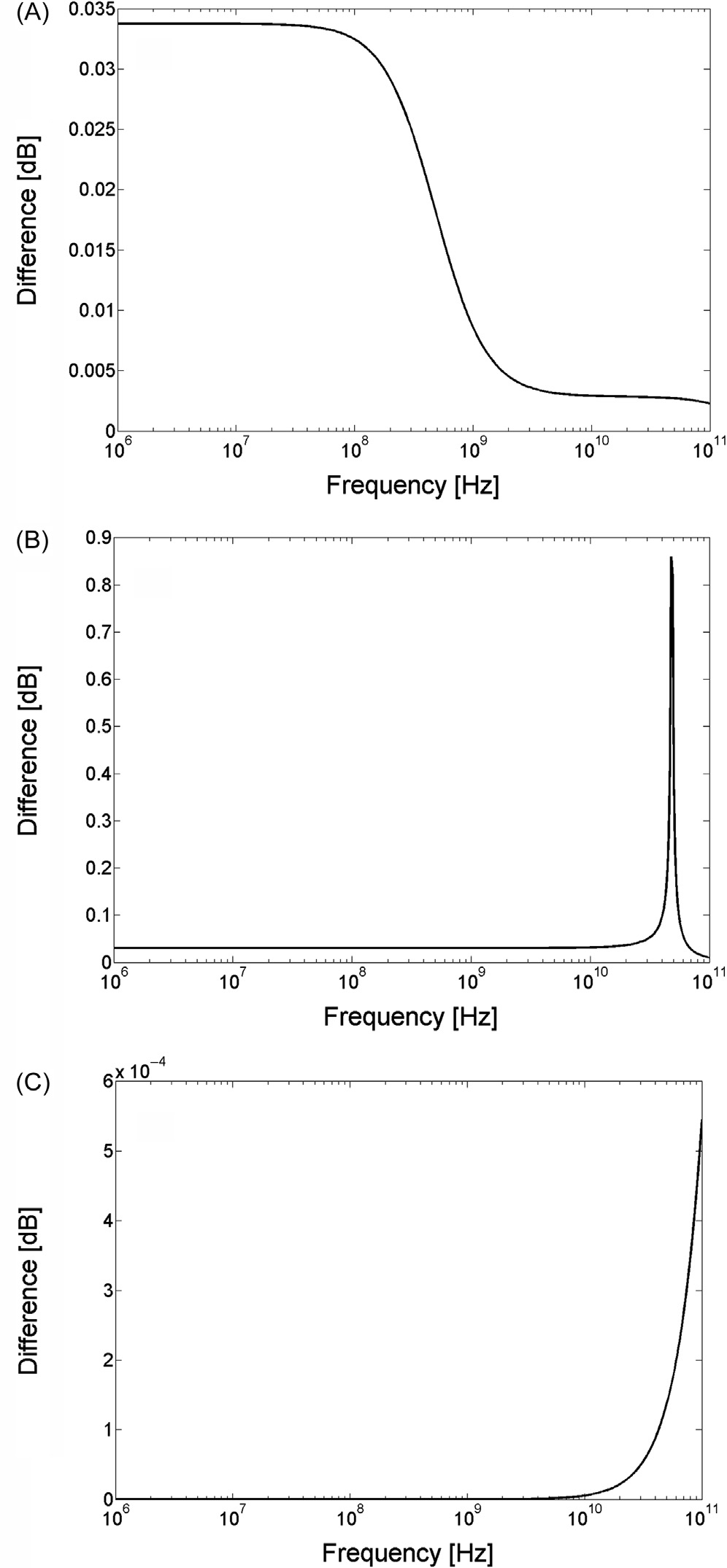

硅,(B) 锗,和 (C) 砷化镓)

硅,(B) 锗,和 (C) 砷化镓)

对于锗,衬底和体阻抗与其他传递函数组件的相对大小相同,因此(5.2)无法进一步减小。锗的传递函数为

$$

H(\omega) = \frac{R_{bulk} + Z_{gnd}}{R_{sub} + R_{bulk} + Z_{Ctsv} + Z_{gnd} + R_{tsv}} \tag{5.5}

$$

砷化镓中的衬底和体电阻明显大于噪声耦合系统中所有其他组件(约六个数量级)。因此,传递函数简化为

$$

H(\omega) = \frac{R_{bulk}}{R_{sub} + R_{bulk}} \tag{5.6}

$$

代入衬底和体参数以及干扰硅通孔到受害端的最坏情况距离(10 μm)可得 $H(\omega) \approx 0.16$。以分贝为单位,砷化镓的隔离效率为 $20\log|H(\omega)| \approx -15.9\,\text{dB}$,如 图5.4C 所示。

5.3 提高噪声隔离的技术

在获得每种衬底类型的系统简化传递函数后,本节提出了一些用于减小耦合噪声的设计考虑。目标是通过调整不同的制造和设计参数来最小化$|H(\omega)|$,从而降低从干扰源耦合到受害端的噪声。本文提供了几种技术以改善异构三维电路中的噪声隔离。第5.3.1节讨论了地网络电感对噪声隔离的影响。第5.3.2节描述了干扰硅通孔与受害端之间的距离对噪声隔离特性的影响。

5.3.1 地网络电感

在集成电路电源分配网络的设计中,应考虑更薄且电阻更大与更厚且电感更大的金属互连之间的权衡(参见第18章,三维集成电路的供电)。在三维集成电路中,由于返回路径可能跨越整个三维结构,因此识别感性返回路径比在二维电路中更为复杂。因此,应特别强调低电感地线的设计。如图5.4所示,低电感地网络可直接改善硅和锗的耦合噪声系统的隔离效率。

对于锗而言,低电感地网络尤为重要。在电感性地网络情况下,隔离效率最差情况下的差异为73.5分贝。当地网络电感为10纳亨时,谐振频率为15.1吉赫兹;而当地网络电感为0.1纳亨时,谐振频率高于实际频率范围(>100 GHz)。谐振频率为 $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$,其中系统的电容为 $C$,地网络的电感为 $L$。如图5.4B所示,较低的地网络电感可使谐振频率移出实际频率范围。

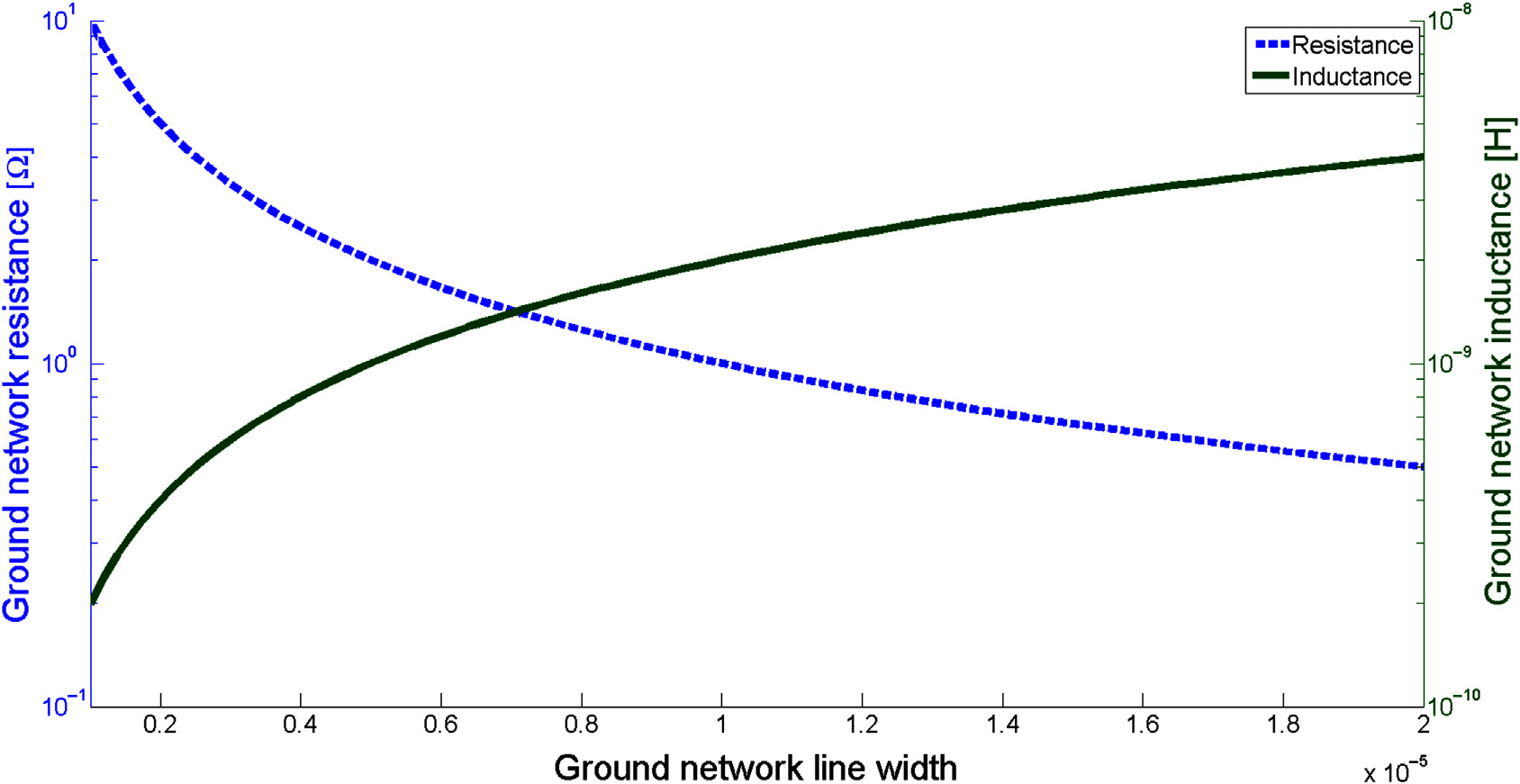

为了进一步验证该技术,针对每种衬底材料考虑了电感和电阻之间的权衡。地网络的电阻和电感随线宽的变化情况[185]如图5.6所示。

不同衬底材料的隔离效率通过以集成电路为重点的模拟程序(SPICE)进行仿真,结果如图5.7所示。对于硅衬底,实际频率范围在100 GHz以下,且线宽对地网络电感没有影响,因此应采用最小允许线宽。对于锗衬底,地网络的电阻与电感之间存在权衡关系。较宽的线路其峰值隔离效率低于较窄的线路。当线宽从2变化到 20 μm时,最差情况下的差异为8.2 dB。在56 GHz以下的频率范围内,窄线(2 μm)的隔离效率优于宽线(20 μm)。因此,锗衬底中地网络的线宽应根据信号转换频率来选择。对于砷化镓衬底,隔离效率与线宽无关,因此应使用允许的最小线宽。

硅,(B) 锗,和 (C) 砷化镓)

硅,(B) 锗,和 (C) 砷化镓)

5.3.2 攻击者与受害者之间的距离

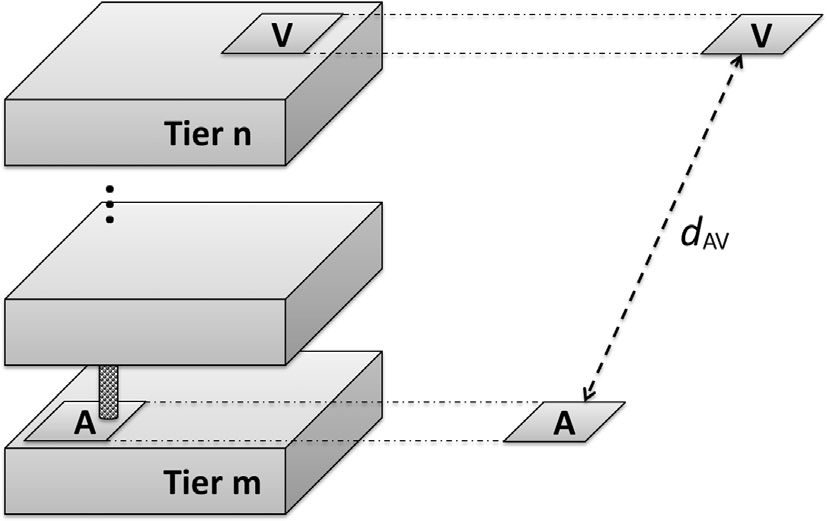

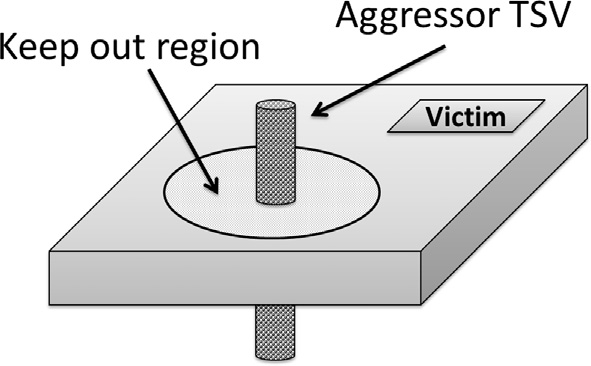

干扰模块“A”所在层m与受害模块“V”所在层n之间的距离如图5.8所示。单个硅通孔的深度(长度)以及从该硅通孔到受害端在层n上的水平距离分别为$D$和$l$。因此,模块“A”与“V”之间的距离为

$$

d_{AV} = \sqrt{(D \cdot |m-n|)^2 + l^2} \tag{5.7}

$$

$d_{AV}$对锗的隔离效率的影响如图5.9所示。衬底厚度取决于硅通孔$D$的长度,范围从20到 60 μm,并且与异质衬底材料的不同制造工艺有关。同样,横向距离$l$的取值范围为10到 1000 μm。隔离效率提高了38.5分贝

对于直径$d_{AV}$为1000.2 μm的情况,相较于直径$d_{AV}$为60.8 μm的情况进行了验证。将受害端电路远离承载干扰信号的硅通孔,可显著改善噪声隔离特性。或者,在干扰源与受害模块之间采用更厚的衬底或增加层的数量,仅能略微提高隔离效率,这是由于硅通孔的阻抗较低所致。

禁止区域(如图5.10所示)是围绕干扰硅通孔的一个圆形区域,受害端不应放置在该区域内,以确保耦合噪声低于$N_{\text{max}}$(最大允许噪声耦合,单位为分贝)。禁止区域的半径为$l$,满足 $20\log|H(\omega;l)| < N_{\text{max}}$。硅、锗和砷化镓的传递函数在(5.4)–(5.6)中的幅度分别为 (5.8)、(5.9)和(5.10)。

$$

|H(\omega; l)| = \left[

\left( \frac{R_{bulk}(R_{sub}(l)+R_{bulk}) + X_{gnd}(X_{gnd} - X_{Ctsv})}{(R_{sub}(l)+R_{bulk})^2 + (X_{gnd} - X_{Ctsv})^2} \right)^2 +

\left( \frac{X_{gnd}(R_{sub}(l)+R_{bulk}) - R_{bulk}(X_{gnd} - X_{Ctsv})}{(R_{sub}(l)+R_{bulk})^2 + (X_{gnd} - X_{Ctsv})^2} \right)^2

\right]^{1/2} \tag{5.8}

$$

$$

|H(\omega; l)| = \left[

\left( \frac{(R_{bulk}+R_{gnd})(R_{sub}(l)+R_{bulk}+R_{tsv}+R_{gnd}) + X_{gnd}(X_{gnd}-X_{Ctsv})}{(R_{sub}(l)+R_{bulk}+R_{tsv}+R_{gnd})^2 + (X_{gnd}-X_{Ctsv})^2} \right)^2 +

\left( \frac{X_{gnd}(R_{sub}(l)+R_{bulk}+R_{tsv}+R_{gnd}) - (R_{bulk}+R_{gnd})(X_{gnd}-X_{Ctsv})}{(R_{sub}(l)+R_{bulk}+R_{tsv}+R_{gnd})^2 + (X_{gnd}-X_{Ctsv})^2} \right)^2

\right]^{1/2} \tag{5.9}

$$

$$

|H(\omega; l)| = \frac{R_{bulk}}{R_{sub} + R_{bulk}} \tag{5.10}

$$

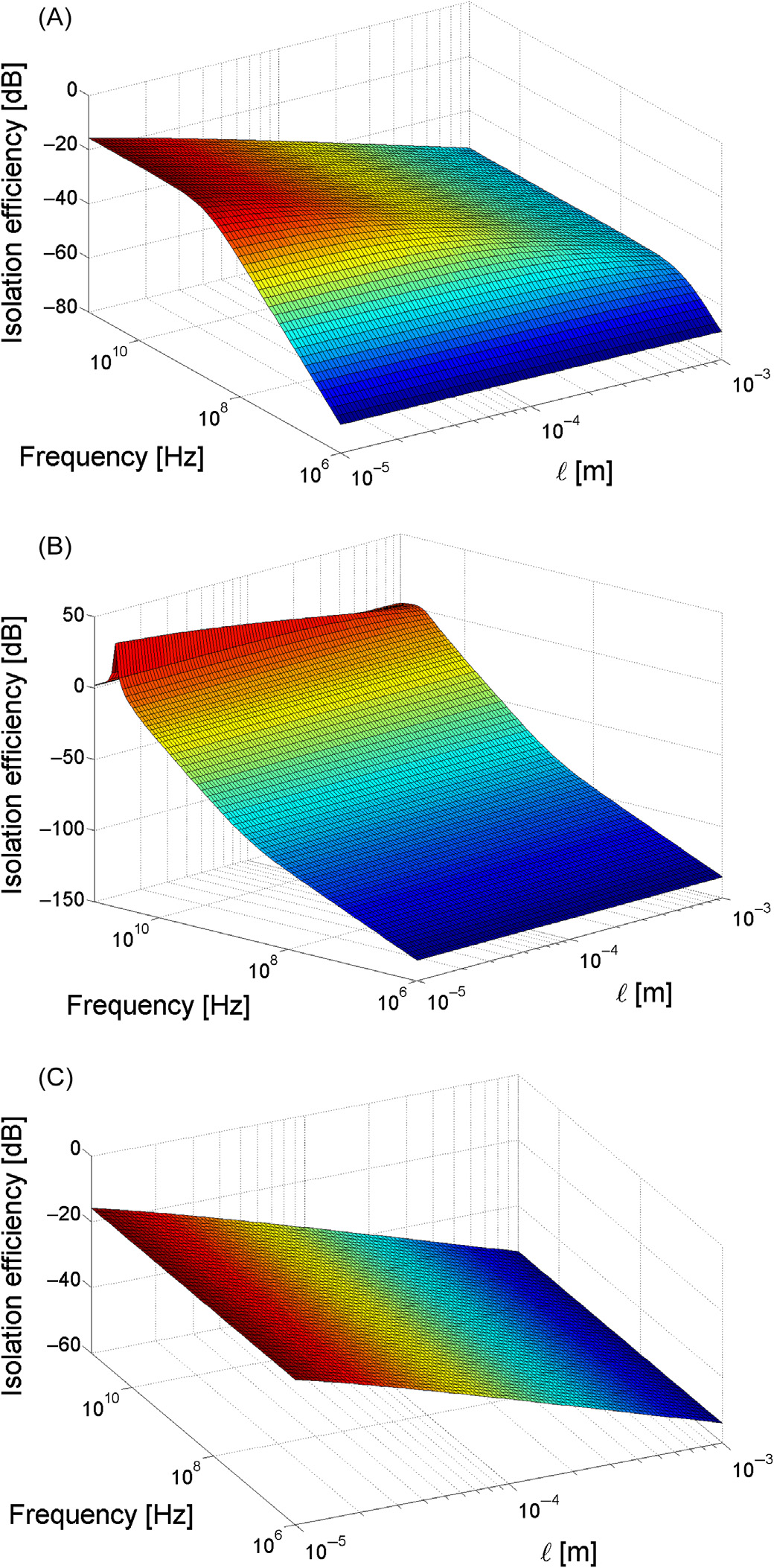

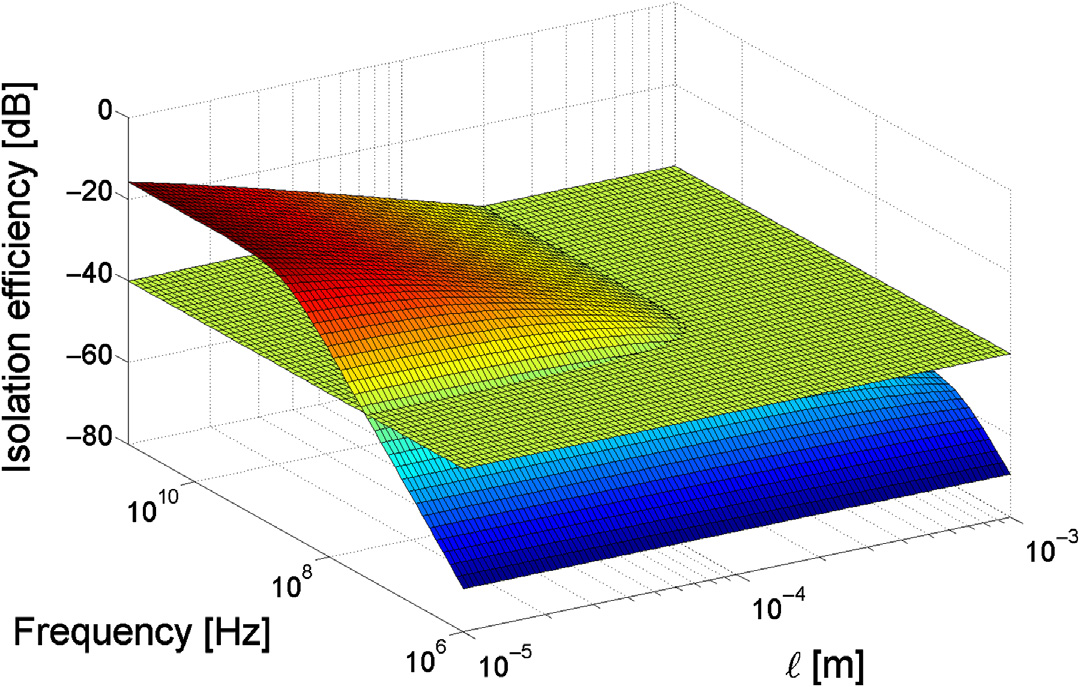

尽管 (5.8) 至 (5.10) 依赖于 $l$,但很难给出关于 $l$ 的闭式表达式。因此,针对每种衬底材料,根据相应的表达式生成设计空间,如 图5.11 所示。频率和 $l$均基于最大值耦合噪声($N_{\text{max}}$)。由 (5.8)至 (5.10)生成的 Si、Ge 和 GaAs 的设计空间如 图5.11 所示。每个图表示噪声耦合系统的隔离效率随频率和 $l$ 的变化情况。

硅,(B) 锗,和 (C) 砷化镓)

硅,(B) 锗,和 (C) 砷化镓)

如 图5.11,受害端的噪声在低频时较小,并随着 $l$ 的增加而降低。增大 $l$可迅速降低 Si 和 GaAs 中的耦合噪声。而在 Ge 中,隔离效率对 $l$的依赖性较弱。这种行为是由于衬底电阻率可忽略不计,导致噪声耦合系统的频率依赖性更强。Ge 的谐振频率如 图5.11B 所示。因此应避免在谐振频率附近的设计空间。

为了量化设计空间内的禁止区域,可在 $N_{\text{max}}$ 上添加一个水平面,此处称为“基准面”。Si 衬底中禁止区域的一个示例如 图5.12 所示。在此情况下,$N_{\text{max}} = -40\,\text{dB}$,且禁止区域位于该水平面之上。该平面描述了在相关频率范围内,为保持隔离效率低于 $N_{\text{max}}$,干扰源与受害端之间的最小距离。可根据其他设计参数(例如 TSV 直径、TSV 填充材料、地网络阻抗和受害端尺寸)的传递函数生成类似的设计空间。

图5.13给出了硅、锗和砷化镓的传递函数与SPICE仿真之间的比较。该比较结果来源于 图5.11,在$l = 10\,\mu\text{m}$且地网络电感为1 nH的条件下获得。所有衬底材料的偏差均小于1分贝。

5.4 总结

异质3‐D系统内部存在着复杂的电子风暴。这种多导体系统会严重降低三维电路的性能。本章介绍了异质三维集成电路中的噪声耦合模型。这些模型考虑了异质3‐D系统内不同的衬底材料。

- 对于硅和锗衬底,集总模型已足够,与分布模型相比,其峰值噪声电压误差分别为26.5 mV和0.2 mV。

- 对于锗衬底,可采用短路模型以满足较宽松的噪声约束。

- 碲镉汞的电学特性与硅相似,因此适用于硅的模型也适合此类衬底。

- 砷化镓衬底为高阻特性,能有效隔离受害端与干扰源,因此对砷化镓衬底采用开路模型。

- 噪声耦合系统可用传递函数表示,以评估其隔离效率特性。降低传递函数的幅值,从而减小耦合噪声,是设计目标。

- 传递函数可根据衬底特定参数进行简化。每个简化传递函数可用于生成不同材料和设计参数下的设计空间。

- 简化传递函数与SPICE仿真结果对比,在实际频率范围(高达100 GHz)内表现出良好的一致性。

- 调节地网络电感这一隔离改进技术,可将谐振频率移出感兴趣的频率范围,从而降低耦合噪声。

- 禁止区域作为一种隔离改进技术,通过增加干扰硅通孔与受害端之间的水平距离来实现。针对每种衬底材料,设计空间由禁止区域和频率共同描述。

790

790

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?