第12章 低功耗连续时间加速度计前端

皮耶罗·马尔科瓦蒂、马尔切洛·德·马泰伊斯、亚历山德罗·佩佐塔、马尔科· 格拉西、马尔科·克罗切、马尔科·萨巴蒂尼和安德烈亚·巴西罗托

12.1 引言

利用CMOS混合信号接口电路的智能传感器设备广泛应用于需要持续监测物理、化学或生物医学变量的多种场景[1负5]。这些系统通常由电池供电,甚至本质上是自供电的,因此在保持足够大的信噪比(SNR)的同时,尽量降低功耗是主要的设计难题。

在智能传感器设备中,MEMS电容式加速度计广泛应用于多个领域,例如汽车、智能手机和体域网络[1, 3]。在所有这些应用中,都需要通过适当的模拟前端(AFE)电路对MEMS加速度计的电容变化进行读取并数字化。

本文提出了一种用于三轴MEMS电容式加速度计的完整AFE电路,该电路采用连续时间(CT)恒压法来读取传感器电容。所使用的连续时间拓扑相比传统的开关电容(SC)离散时间(DT)解决方案,可显著降低功耗。

为了使所提出的CT方法具有可行性,该AFE电路采用了一种新颖的传感器偏置技术,以实现可靠的

P. 马尔科瓦蒂 () •M. 格拉西 • M. 科雷切 电气、计算机和 生物医学工程系,帕维亚大学,帕维亚,意大利 电子邮件: piero.malcovati@unipv.it

M. 德马泰伊斯 • A. 佩佐塔 • A. 巴斯基罗托 物理系,米兰比可卡大学,米兰,意大利

M. 萨巴蒂尼 倍耐力轮胎,米兰,意大利

© 施普林格国际出版瑞士公司 2017 A. 巴斯基罗托 等人(编辑),宽带连续时间 ˙模数转换器、汽车电子和电源管理,DOI 10.1007/978‐3‐319‐41670‐0_12

215

本文档由 funstory.ai 的开源 PDF 翻译库 BabelDOC v0.5.10 (http://yadt.io) 翻译,本仓库正在积极的建设当中,欢迎 star 和关注。

216 P. Malcovati 等人

即使在存在强传感器漏电流以及工艺、电压和温度(PVT)变化的情况下也能正常

运行。本文组织如下。第12.2节描述了MEMS电容式传感器的基本工作原理,以及可用于读取传感器电容变化的AFE电路拓扑结构。第12.3节推导了所提出的AFE电路的规格,而第12.4节详细描述了AFE架构及其各个功能模块。

最后,第12.5节报告了从集成AFE电路原型中获得的实验结果,而在第12.6

节中我们得出了一些结论。

12.2 微机电系统电容传感器

最简单的形式下,MEMS电容式传感器由一个带有固定板和可动板的平行板电容器组成,如图12.1a所示。被测量MS(例如加速度)会影响极板之间的距离x。因此,通用MEMS电容式传感器的电容可以表示为

$$

C(MS) = \frac{\epsilon_0 A}{x(MS)} = \frac{\epsilon_0 A}{x_0 + \Delta x(MS)};

\tag{12.1}

$$

其中A为最小电容器极板的面积,$\epsilon_0$为真空介电常数。

考虑到$C = Q/V$,对于任何电容传感器而言,将电容变化转换为电信号 (电压V或电荷Q)有两种可能的方法:

•恒定电荷法,其输出信号为电压($V = Q/C$);•恒压法,其输出信号为电荷($Q = CV$)。

用$C_0$表示微机电系统在静态条件下的电容,即当$x = x_0$时,并假设被测量MS与形变$x(\Delta x = -\alpha \cdot MS)$之间的关系为线性关系,这在$\Delta x \ll x_0$情况下实际上是成立的,我们可以计算出两种情况下的输出信号($\Delta V$和$\Delta Q$)作为$\Delta MS$的函数。

采用恒定电荷法,微机电系统电容最初被充电至固定电压$V_B$。如果电容绝缘良好,其存储的电荷

$$

Q = C_0 V_B

$$

保持不变。因此,被测量$\Delta MS$的变化引起的电容变化会产生一个电压信号 ($\Delta V$),其表达式为

$$

\Delta V = \frac{Q}{C(MS)} - \frac{Q}{C_0} = \frac{Q \Delta x}{\epsilon_0 A} = -\frac{\alpha C_0 V_B \Delta MS}{\epsilon_0 A} = -\alpha_V \Delta MS;

\tag{12.2}

$$

其中$\alpha_V$表示传感器的电压灵敏度。

采用恒压法时,会在微机电系统电容两端施加并维持一个固定的电压$V_B$。当被测量$\Delta MS$发生变化时,假设$\Delta x \ll x_0$,会导致电容变化,从而产生电荷信号($\Delta Q$),其表达式为

$$

\Delta Q = V_B [C(MS) - C_0] \approx -\frac{V_B C_0^2 \Delta x}{\epsilon_0 A} = \frac{\alpha C_0^2 V_B \Delta MS}{\epsilon_0 A} = \alpha_Q \Delta MS;

\tag{12.3}

$$

其中 $\alpha_Q = \alpha_V C_0 $表示传感器的电荷灵敏度。

根据(12.2)和(12.3),$\alpha_V$和 $\alpha_Q$均依赖于偏置电压$V_B$。因此,为了提高传感器的灵敏度,进而提高其信噪比,SNR的值,$V_B$必须至少达到几伏特的数量级。

在实际实现中,微机电系统传感器不仅仅是一个电容,还需要考虑一些额外的寄生元件。实际器件的等效电路如图12.1b所示。除了可变电容$C(MS)$之外,等效电路还包括两个寄生电容 $C_{P1}$和 $C_{P2}$,它们分别连接在微机电系统传感器的每个极板与衬底之间,以及一个与 $R_P$并联连接的寄生电阻 $C(MS)$。这些寄生元件的值取决于传感器的具体实现方式,但通常 $C_{P1}$和 $C_{P2}$的数量级为几个皮法,而 $R_P$处于吉欧姆范围。

MEMS电容式传感器的AFE电路需要读取电信号 $\Delta V$或 $\Delta Q$,并将其转换到数字域。由于在大多数应用中,数字输出对于在系统层面上获得相较于传统器件的面积和成本优势至关重要,因此MEMS传感器的AFE电路通常由某种前置放大器和模数转换器(ADC)组成,其框图如图12.2所示。

微机电系统电容式传感器AFE电路中前置放大器的拓扑结构和功能,根据读取电容变化所采用的方法不同而有所差异。

12.2.1 恒定电荷法

采用恒定电荷法时,前置放大器需要缓冲传感器输出电压,最终引入一定的增益,为后续ADC提供具有低输出阻抗的合适信号,如图12.3a所示。在这种情况下,前置放大器的输入阻抗必须极高(大于10GΩ),以确保传感器电容上存储的电荷得以保持,同时在前置放大器输入节点提供合适的直流偏置电压。因此,前置放大器输入端的偏置网络非常关键,通常是前置放大器设计中最具有挑战性的部分。通常用于实现$R_B$的方法基于反向偏置二极管或开关网络。电阻$R_B$引入了一个高通滤波器,其截止频率为$f_{HP} \approx 1/(2\pi R_B C_0)$。采用恒定电荷法时,前置放大器的带宽要求仅取决于被测量的带宽(通常为几kHz)。

前置放大器输入端的寄生电容($C_{PA}$)也尤为重要,因为考虑到寄生电容(包括 $C_{P2}$和 $C_{PA}$)的存在,传感器输出电压 $\Delta V$(由公式(12.2)给出)实际上会被衰减,导致

$$

V_{in,PA} = \Delta V \frac{C_0}{C_0 + C_{P2} + C_{PA}} = -\Delta MS \frac{\alpha_V C_0}{C_0 + C_{P2} + C_{PA}};

\tag{12.4}

$$

这种衰减通常可能非常显著,从而导致实际的传感器灵敏度下降,进而导致信噪比降低。通过采用自举技术来处理$C_{P2}$,最终甚至也包括$C_{PA}$,可以缓解这一问题,如图12.3b所示。在这种情况下,寄生电容上的电压保持恒定,不受信号影响,因此,$V_{in,PA} \approx \Delta V$。为了实现正确的自举,前置放大器(或至少前置放大器的第一级)的增益必须为单位增益,因此,

$$

V_{OUT} = -\alpha_V \Delta MS:

\tag{12.5}

$$

12.2.2 恒压法

采用恒压法时,前置放大器将传感器提供的电荷$\Delta Q$(由公式(12.3)给出)转换为具有低输出阻抗的电压信号,适合驱动后续ADC,如图12.4所示。因此,此时前置放大器实际上是一个电荷放大器,其输出电压由下式给出

$$

V_{OUT} = \frac{\Delta Q}{C_{FB}} = \frac{\alpha C_0^2 V_B \Delta MS}{\epsilon_0 A C_{FB}} = \frac{\alpha_Q \Delta MS}{C_{FB}} = \frac{\alpha_V C_0}{C_{FB}} \Delta MS:

\tag{12.6}

$$

输入电荷$\Delta Q$通过将传感器电容以开关频率$f_S$交替连接到$V_B$或地来获得。

反馈电容$C_{FB}$也以相同频率周期性地复位。因此,采用恒压法时前置放大器的带宽要求由$f_S$决定,该频率必须远大于被测量的带宽(至少一个数量级)。

采用恒压法时,节点$V_{in,PA}$处的电压摆幅非常小,因此寄生电容$C_{P2}$和 $C_{PA}$的影响可以忽略不计。此外,由于在此情况下$V_{in,PA}$是一个低阻抗节点,前置放大器输入的直流偏置并不关键。

12.2.3 恒电荷法与恒压法

显然,恒压法比恒定电荷法更具吸引力,因为寄生电容效应和输入节点的偏置都不那么关键。然而,恒电荷法具有三个显著优势,使其非常有吸引力,特别是在超低功耗应用中。

首先,根据(12.5)和(12.6),在恒压法中,输出电压 $V_{OUT}$不仅取决于 $\alpha_V$(如恒定电荷法中),还取决于比值 $C_0 /C_{FB}$,而该比值难以精确控制($C_0$ 和 $C_{FB}$是通过采用不同技术并依赖于不同的工艺参数)。因此,在恒压法中,传感器和前置放大器的整体灵敏度($V_{OUT}/\Delta MS$)随工艺变化的偏差更大,其偏差来源 于$\alpha_V$、$C_0$和$C_{FB}$;而在恒电荷法中,偏差仅来源于$\alpha_V$。

其次,在恒电荷法中,产生$V_B$的电压基准除了在系统启动时外,无需提供任何电流;而在恒压法中,电压基准在正常工作期间还需提供信号电荷 $\Delta Q$。因此,在恒压法中,电压基准的规格要求更为严格,特别是在输出阻抗以及功耗方面,以避免由于与被测量$\Delta MS$相关的电压$V_B$动态变化引起的信号失真。

最后,也是最重要的一点,采用恒电荷法时,前置放大器的带宽要求至少比恒压法低一个数量级,从而可能实现更低的功耗。

12.3 系统规格

在所考虑的应用中,微机电系统电容式加速度计可被建模为四个可变电容组成的电桥[1]。根据(12.1),每个电容值($C_V$)作为加速度(a)的函数由下式给出

$$

C_V = \frac{\epsilon_0 A}{x_0 \pm \Delta x(a)} = \frac{C_0}{1 \pm \alpha_a a};

\tag{12.7}

$$

其中 $C_0 = \epsilon_0 A/x_0 \approx 450 \text{ fF}$ 是无加速度时的电容值(偏移电容),而 $\alpha_a = \Delta x / (x_0 a)$是器件的原始灵敏度(约为 $47 \times 10^{-6} \text{ g}^{-1}$,考虑a以 $\text{g}$ 为单位表示)。

由于 $\alpha_a a \ll 1$,(12.7) 可被线性化,从而得到

$$

C_V \approx C_0 \pm \alpha_C a;

\tag{12.8}

$$

其中 $\alpha_C = 0.016 \text{ fF/g}$ 是电容式微机电系统加速度计的实际灵敏度。考虑满量程加速度值为 $\pm 3000\text{g}$,最大传感器电容变化量($\Delta C_V |_{\text{max}}$)高达 $\pm 48 \text{ fF}$。

为了实现这些性能参数,传感器面积和体积必须较大,从而导致并联电阻相当低($R_P$如图12.1b 所示),进而导致流经传感器电容器的直流漏电流较大 ($I_L \approx \pm 10\text{pA}$,当$V_B = 600\text{mV}$ 时,$V_B$为传感器偏置电压)。此外,这些漏电流在四个传感器电容器中可能显著不同,从而在AFE电路输入端产生共模和差分分量。该独立加速度计在1赫兹至4千赫兹带宽内的信噪比为 SNR = 60dB,并具有

表12.1 加速度计特性

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 带宽 (B) | 1–4 千赫 |

| 满量程加速度 ($\Delta C_V | _{\text{max}}$) |

| 灵敏度 ($\alpha_C$) | 0.016 飞法/g |

| 偏移电容 ($C_0$) | 450 飞法 |

| 漏电流($I_L$) | $\pm 10$ 安培 |

表 12.2 AFE电路规格

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 技术 | 130纳米CMOS |

| 电源电压($V_{DD}$) | 1.2伏特 |

| 差分满量程输出信号($V_{FS}$) | 1.2伏特pp |

| 信噪比(SNR) | > 63dB |

| 满量程下的总谐波失真 (THD) | < -30dB |

| ADC分辨率 | 10 位 |

| ADC采样频率 ($f_S$) | 1 兆赫兹 |

| 功耗 | < 100μW |

THD = -28分贝。这种失真主要是由于由(12.7)给出的加速度到电容转换定律的固有非线性所致。

前端电路需要读取传感器信号,同时不降低信噪比和总谐波失真,并将整体功耗(包括静态和动态部分)维持在100μW以下。此外,前端电路需具备低频(<1赫兹)高通传递函数,以抑制低频传感器伪影(如漏电流)。主要传感器特性及相应的前端电路规格分别总结于表12.1和12.2中[6]。

12.4 模拟前端电路设计

文献中大多数用于MEMS电容式加速度计的CMOS前端模拟电路[7负10]基于恒压法,并采用开关电容ΔΣ技术,该技术对许多传感器非理想性(如漏电流)具有内在鲁棒性,但如第12.2节所述,其功耗高于基于恒电荷法的连续时间解决方案。

因此,在一些最新的电池供电应用[1, 11]中,功耗是最关键的指标,开关电容AFE电路往往功耗过大,因而连续时间AFE电路可能是最合适的解决方案,前提是能够妥善处理传感器偏置和对传感器漏电流的鲁棒性等关键问题。

在此场景中,对于所提出的AFE电路,我们采用了一种基于恒电荷法的 CT解决方案。该AFE电路的完整原理图如图12.5所示,由以下级联的级组成:

• MEMS偏置网络,用于确保传感器电容中的电荷恒定,并防止传感器漏电流到达前置放大器输入节点;•前置放大器,用于执行信号放大、增益校准和抗混叠滤波;•模数转换器,通过过采样对传感器信号进行数字化;•抽取器,用于降低模数转换器的采样率,同时提高信噪比。

12.4.1 微机电系统偏置网络

加速度计电容的顶板使用AFE电路电源电压($V_{DD} = 1.2\text{V}$)和地进行偏置,从而避免了需要额外的电压基准(最终可能高于$V_{DD}$),而底板则通过晶体管M1和MB2连接到$V_{DD} - V_1 = 600\text{mV}$,这些晶体管具有非常大的电阻(>50GΩ在标称条件下)。这种方法可以在牺牲$V_B = V_{DD} - V_1 = 600\text{mV}$以及由此导致的灵敏度 $\alpha_V$(由公式(12.4.1)给出)的前提下,显著降低系统功耗,从而对前置放大器的增益要求提出了更高挑战。

晶体管MB1和MB2可保证传感器电容器中的电荷守恒,但由于其阻抗非常高,在存在显著的传感器漏电流时,会在传感器输出节点$V_{SC}$和$V_{S-}$产生较大的电压偏移(如果漏电流不匹配,则同时包含共模和差分分量)。

图12.6 显示了当传感器漏电流 $I_L$ 为 $\pm 10 \text{pA}$时,仿真传感器共模输出电压。该漏电流流过MB1和MB2,略微降低了它们的阻抗并改变了其漏源电压,从而使传感器共模输出电压(无漏电流时等于$V_1 = 0.6 \text{V}$)在 0.52至0.78 V范围内偏移,这对前置放大器而言是不可接受的,因此必须对其加以保护。

因此,我们引入了电容$C_{AC}$,用于在直流条件下将前置放大器输入节点与传感器输出节点隔离开。通过两个二极管连接晶体管(MB3和MB4)采用与偏置$V_{SC}$和$V_{S-}$相同的技术,将前置放大器输入节点偏置在电压$V_2 = V_1 = 600$毫伏,且不受传感器漏电流的影响。MB3和MB4的电阻($R_B$)与$C_{AC}$共同决定了电路的高通极点$f_{AC} = 1 / (2\pi C_{AC} R_B) \approx 0.1\text{赫兹}$($C_{AC} = 45\text{皮法}$)。

这种针对传感器和前置放大器输入节点的偏置技术还能在信噪比(SNR)方面保持信号完整性,因为来自MB1、MB2、MB3和MB4的所有噪声贡献均通过截止频率等于$f_{AC}$的低通滤波器进行滤波。图12.7显示了折算到前置放大器输入节点的由MB1、MB2、MB3和MB4引起的模拟噪声功率谱密度(PSD),以及传感器信号传递函数。噪声PSD的峰值在0.1 Hz处为 25 V/√Hz,随后PSD下降,在前置放大器输入节点产生的总带内积分噪声为5 μVrms。在满量程加速度下,前置放大器输入节点的信号在1Hz至4kHz频率范围内的值约为40 mV。

12.4.2 前置放大器

为了防止寄生电流流过MB3和MB4,前置放大器需要具有无穷大的输入阻抗,这就要求使用同相配置的运算放大器。然而,为了有效处理差分传感器信号,必须采用差分‐差动拓扑,如图12.8所示。在这种拓扑结构中,一个差分级 (M3和M4)通过R1, R2,和C2,闭合运算放大器反馈环路,从而确定前置放大器增益,而另一个差分级(M1和M2)接收传感器的差分信号。

前置放大器的通带增益设置为$1 + R_2 / R_1$。为了适应不同的加速度计灵敏度值,同时保持相同的模数转换器差分输入范围(1.2Vpp),通过选择R1的值来实现可编程增益(从10.5到15分贝,以1.5分贝步进,即使用2位控制字)。为了确保不同增益级别的稳定性,密勒补偿电容CC也由相同的数字控制字进行调节。

不同增益设置下的闭环前置放大器以及开环运算放大器的模拟频率响应如图12.9所示。运算放大器在高频处的有限带宽效应改善了后续ADC的混叠抑制,且不损害稳定性。最小增益(10.5分贝,稳定性的最坏情况)下的环路增益幅度和相位随频率的变化如图12.10所示。相位裕度为

表12.3 预放大器特性

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 前置放大器增益(GPA) | 15 分贝,13.5 分贝,12 分贝,10.5 分贝 |

| R2 | 50 千伏特 |

| 电阻 1 @增益 PA = 10.5分贝 | 15 kΩ |

| C2 | 16.5皮法 |

| 带内输入参考噪声PSD | 95 nV/√赫兹 |

| 积分带内输出噪声 | 50 μVrms |

| 运算放大器直流增益(A0) | 61 分贝 |

| 运算放大器GBW | 900 千赫 |

| 最大输入失调电压(Vos) | 0.75 毫伏 |

| 总电流消耗(IT) | 26.7 微安 |

| 112°在600千赫的增益带宽积(GBW)下已实现。仿真使用了等于0.39 皮法 的等效电容输出负载,该值对应于后续ADC的最大输入接地电容。最重要的 预放大器特性总结见表12.3。 |

前置放大器的电流消耗分配在输入级(6 微安,即为正确偏置大尺寸输 入器件以确保目标GBW所需的最小电流)和输出级(7 微安,即驱动后续 ADC所需的最小电流)。该电流水平可确保运算放大器的热噪声低于ADC 的量化噪声。该运算放大器实现的直流增益(A0)为61 分贝,增益带宽积 (GBW)为900 千赫,功耗为32 微瓦。

前置放大器失调

所采用的连续时间AFE电路拓扑结构限制了使用离散时间失调消除技术(如自动归零)。因此,我们采用了尺寸非常大的运算放大器输入器件(W=100μm,L=0.5 μm),使其工作于亚阈值区域。该运算放大器的输出失调电压由以下公式给出

$$

V_{os,out} = V_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right);

\tag{12.9}

$$

其中输入失调电压$V_{os}$可以通过使用所采用的0.13微米CMOS技术提供的失配参数$V_{th}$来近似计算。

$$

V_{os} \approx \frac{3\sqrt{V_{th}}}{\sqrt{WL}} = 0.75 \text{ mV}:

\tag{12.10}

$$

考虑到前置放大器最大增益为15分贝,整体输出差分失调约为4.5毫伏。由于ADC差分输入范围为1.2Vpp,AFE电路可有效管理该失调。

前置放大器噪声

为了最小化失调而采用的大尺寸运算放大器输入器件,也同时最小化了闪烁噪声贡献,在所考虑的应用中,由于带宽有限,这一点非常重要。

因此,前置放大器输出参考噪声PSD($V^2_{n,out}$)主要来自用于设置闭环增益的电阻以及差分‐差动放大器两个输入级晶体管的热噪声,其跨导为$g_m = 50 \mu A/V$,从而产生

$$

V^2_{n,out} \approx 8kTR_1 G^2 + \frac{64}{3} \frac{kT}{g_m} G^2_{PA}:

\tag{12.11}

$$

该噪声PSD受限于由电容$C_2 = 16.5 \text{ pF}$定义的低通频率响应极点,导致前置放大器输出端的等效带内积分噪声约为50 μVrms。由于最大差分输出信号摆幅为1.2伏特pp,信噪比SNR约为78.5 分贝。

12.4.3 模数转换器

在所提出的AFE电路中,模数转换器需要实现大于63分贝的信噪比、低于 -36分贝的总谐波失真以及最小功耗。信噪比与总谐波失真指标之间存在较大差异,可通过选择仅总谐波失真依赖于元件匹配的模数转换器架构(例如采用电容式数模转换器的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器)来利用该差异以最小化功耗。在此模数转换器架构中,DAC电容元件之间的失配会影响总谐波失真,而信噪比仅取决于DAC的总电容。这对于其他模数转换器架构(例如流水线或算法型ADC,虽然本质上是高性能ADC,例如 ΔΣ调制器在考虑的应用中会消耗过多的功率。鉴于这一点,我们选择了 SAR架构来在提出的前端电路中实现模数转换器。

为了利用前置放大器的频率响应作为抗混叠滤波器,模数转换器的采样频率固定为$f_S = 1 \text{ MHz}$。这导致了较大的过采样率(OSR),该过采样率可在抽取器中加以利用(在配套片外微处理器中实现),以提高信噪比。考虑到信号带宽$B = 4\text{kHz}$,信噪比SNR随$OSR = f_S / (2B) = 125$成比例增加,即约 20 dB。因此,对于目标63 dB的信噪比,模数转换器在奈奎斯特速率下仅需提供43 dB。为了保留合理的安全裕量,我们采用了10位SAR架构。在这种情况下,模数转换器的功耗主要由驱动电容式数模转换器所需的参考电压发生器决定。因此,必须最小化数模转换器的总电容。这一点通过采用桥接结构实现,其唯一的缺点是由于电容失配导致的总谐波失真性能下降(但并不严重)。最小化数模转换器的电容也有助于减小采样期间前置放大器的电容负载。

所实现的模数转换器的原理图,包括SAR结构和缓冲式参考电压发生器 ($V_{ref+}$、$V_{ref-}$,和$V_{cm}$),如图12.11所示。

10位电容式DAC由两个5位级组成,通过桥接电容($C_X$)[12, 13]耦合。

模数转换器(ADC)通过由转换启动(SoC)信号激活的内部时钟( clk)运行。在第一个时钟周期内,输入信号被采样到数模转换器电容阵列上,随后的10个时钟周期用于基于逐次逼近算法的实际模数转换,从而实现最高 1 MS/s的输入到输出数据速率。S&H数字信号由逐次逼近逻辑(SAR Logic)每11个时钟周期自动生成一次(因此其时钟频率为11 MHz),前提是SoC信号处于有效状态。这使得模数转换器也可按照调制转换速率运行,满足许多传感器系统的需求。

用于逐次逼近算法的比较器,其原理图如图12.12所示,基于锁存式灵敏放大器,具有轨到轨输出摆幅和可忽略的静态功耗[14]。为了减小通常影响锁存式比较器的反冲噪声,输入级采用连续时间拓扑实现。通过这种方式,输入信号与开关比较器输出级隔离。

数模转换器阵列中使用的电容的值由以下给出

$$

\begin{cases}

C_i = 2^i C_0 & \text{for } i = 0, 1, 2, 3, 4 \

C_i = 2^{i-5} C_0 & \text{for } i = 5, 6, 7, 8, 9 \

C_X = \frac{32}{31} C_0

\end{cases}

\tag{12.12}

$$

其中$C_0$为单位电容。该阵列的总电容由下式给出

$$

C_{TOT} \approx 26C_0:

\tag{12.13}

$$

前置放大器和参考电压发生器的等效负载电容结果为

$$

C_L = 25C_0:

\tag{12.14}

$$

该值相较于传统的二进制加权电容阵列($C_L = 2^{10}C_0$)显著更低。

为了避免热噪声导致模数转换器性能下降,用于采样操作的$C_L$的值必须符合以下给出的最小限制

$$

\frac{2kT}{C_L} < \frac{LSB^2}{12} \Rightarrow C_L = 25C_0 > \frac{24kT}{LSB^2} \approx 70 \text{ fF};

\tag{12.15}

$$

其中$LSB = 1.2 \text{ V} / 2^{10} = 1.2\text{mV}$。从式(12.15)给出的热噪声极限出发,结合所用技术中的电容失配模型以及THD<-36dB 的指标要求,进行了数值优化

$$

\sigma_{\Delta C} = \sqrt{\frac{k_C}{W C_L}};

\tag{12.16}

$$

其中$k_C = 0.6 \times 10^{-1} \mu m$。因此,在为工艺电压温度变化保留安全裕量的情况下,所选的单位电容为12 飞法。由此得到的$C_L$值约为390 飞法(高于热噪声极限)。因此,热噪声贡献约为146 μVrms,远低于量化噪声(338 μVrms)。

完整的模数转换器,包括片上参考源发生器和缓冲器,消耗 60 微瓦(包括静态和动态功耗)。

12.5 实验结果

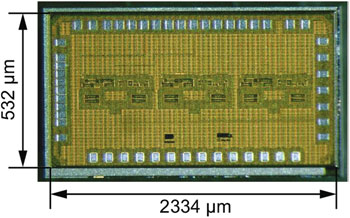

整个AFE电路采用0.13微米CMOS技术实现,使用单个1.2伏电源供电,总功耗为90微瓦(其中前置放大器消耗32微瓦,模数转换器消耗58微瓦,包括动态功耗)。该芯片包含三个相同的AFE通道,用于三个加速度计轴,其照片如图12.13所示。总芯片面积为1.24 mm²。

测量设置的功能框图如图12.14所示。

提出的前端电路在设计时考虑了通过利用两个测试点(即用于前置放大器和完整AFE电路的测试点1和测试点2)分别测试两个主要功能模块(前置放大器和模数转换器)的可能性。

12.5.1 前置放大器特性分析

为了表征前置放大器,已禁用模数转换器时钟信号(clk)和片上系统二进制信号,从而完全关闭模数转换器。在此条件下,整个数模转换器电容阵列连接到前置放大器输出节点(即$C_L = 0.39 \text{ pF}$),这是前置放大器电容负载的最坏情况。

通过在前置放大器输入节点直接施加电压信号测得的前置放大器频率响应如图12.15所示。该电路在低于0.1 Hz的频率处具有一个高通极点,从而证明了MB3和MB4确实实现了非常高的阻抗。在此测量中,MB1和MB2与信号源并联,因此被短路。测得的带内增益范围为10.5 到 15 dB,符合预期。

为了验证MB1和MB2的正常工作,通过两个外部去耦电容器施加输入信号,并利用两个连接到电压源的5‐GΩ电阻来模拟传感器漏电流,再次测量了增益为12dB时前置放大器的频率响应。考虑了 ±10 pA范围内的共模 (CM)和差分模式(DIFF)漏电流。结果如图12.16所示。由于$C_{AC}$提供的交流耦合作用,高通极点频率未观察到显著变化,从而证明了AFE电路能够在存在较大(甚至不平衡)传感器漏电流的情况下正常工作。

图12.17显示了测得的前置放大器传输特性。测得的1‐dB压缩点为1.4伏特pp,比在满量程加速度下的输出摆幅(即1.2伏特pp)高出23%。满量程时前置放大器的输出频谱如图12.18所示。测得的总谐波失真低于 -45分贝。

前置放大器的积分输出噪声谱如图12.19所示。在所考虑的4千赫带宽内,实现的积分噪声为 -76分贝V,对应151 μVrms(图12.19中的噪声电平高出 20分贝,因为在前置放大器输出端使用了低噪声放大器以连接频谱分析仪)。前置放大器输出端满量程信噪比为69分贝。

12.5.2 模数转换器表征

为了表征模数转换器,已关闭前置放大器,并将信号源连接到其输出节点 (TP1),同时将逻辑分析仪连接到AFE电路的输出节点(TP2)。测得的模数转换器积分(INL)和微分(DNL)非线性曲线分别如图12.20和12.21所示。峰值INL为8.1最低有效位,而峰值DNL为7.8最低有效位。对于满量程输入信号,总谐波失真约为-45分贝,符合预期。

所提出的AFE电路设计为与片上抽取器一起工作,因此模数转换器输出的数字端口驱动能力已尺寸设计用于驱动约 200 飞法的输出负载,而测量设置中的电容负载实际上要大得多,这是由于可用探头具有固有的大输入电容。这将模数转换器的可能时钟频率限制在 1.1 兆赫兹,对应 100 千赫兹采样率(比标称采样率 1 兆赫兹低十倍)。然而,这种情况不影响所进行的线性度测量。

模数转换器输出频谱,采用400赫兹、 -3.1‐分贝FS正弦输入信号和$f_S =100\text{kHz}$时,如图12.22所示。实测总谐波失真低于-48分贝(即0.39%),优于规格要求,而在奈奎斯特带宽($f_S/2 = 50\text{kHz}$)内的信噪比和信号与噪声及失真比分别为44.3和42.8分贝。

12.5.3 AFE电路性能

受限于测量设置,采样频率($f_S = 100 \text{kHz}$)较低,无法在带宽 $B = 4 \text{ kHz}$ 的 AFE电路中有效利用过采样。然而,合理假设当 $f_S$从 $100 \text{kHz}$ 变化到 $1 \text{MHz}$ 时,模数转换器噪声并未显著改变(即奈奎斯特带宽内的信噪比与图12.22中的相同),则我们预计在额定工作条件下($f_S = 1 \text{MHz}$)、额定带宽($B = 4 \text{kHz}$)内满量程时的模数转换器信噪比为 $SNR = 44.3 \text{ dB} + 3.1 \text{ dB} + 10 \log(f_S / (2B)) = 68.3 \text{ dB}$,对应的有效位数为 11 位。

结合前置放大器(69 分贝)和模数转换器(68.3分贝)信噪比值,完整的AFE电路的信噪比达到65.1 分贝,对应ENOB =10.5位,符合设计规格。

另一方面,总谐波失真主要由前置放大器决定,因此整个AFE电路的总谐波失真为$THD = -43.4\text{分贝}$。表12.4中总结了该AFE电路性能与当前先进水平的对比情况。

12.6 结论

一种用于MEMS电容式加速度计的完整AFE电路已被提出。AFE电路的主要任务是读取来自传感器的加速度信号,并将其转换到数字域。该AFE电路采用0.13微米CMOS技术设计,利用了连续时间恒电荷拓扑结构。

在仅消耗来自1.2伏电源的90 微瓦功率的情况下,实现了65.1 分贝的SNR和 -43.4 分贝的THD。得益于一种新型的传感器偏置技术,所提出的AFE电路即使在存在强传感器漏电流和工艺电压温度变化的情况下也能实现可靠运行,表明连续时间恒定电荷方法确实具有比传统的开关电容ΔΣ解决方案实现更低功耗的潜力。

表12.4 AFE电路性能汇总

| 参数 | [7] | [9] | [11] | 本工作 |

|---|---|---|---|---|

| 灵敏度 ($\alpha_C$) | 0.4 fF/g | – | – | 0.016 fF/g |

| 带宽 (B) | 2 kHz | 30 Hz | 20 kHz | 4kHz |

| 信噪比 (SNR) | 77 分贝 | 69 分贝 | 63 分贝 | 65.1 分贝 |

| 总谐波失真 (THD) | -65分贝 | -40分贝 | -70分贝 | -43.4分贝 |

| 有效位数(ENOB) | – | – | – | 10.5 位 |

| 电源电压 ($V_{DD}$) | 5 V | ±2.5伏特 | 1.8 伏特 | 1.2伏特 |

| 功耗 (P) | 30 毫瓦 | 0.9 μW | 810 微瓦 | 90 微瓦 |

| CMOS 技术 | 0.5 微米 | 1.5 微米 | 0.35 微米 | 0.13 μm |

705

705

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?