在精密测量领域,曾横亘着一道难以逾越的 “隐形壁垒”—— 日本某知名品牌闪测仪长期垄断市场。无论是精密电子元件的细微尺寸,还是复杂机械零部件的异形结构,在其 “火眼金睛” 的检测下都无所遁形,成为全球高精度制造企业的不二之选。但如今,这一格局正被彻底改写:一众国产闪测仪强势崛起,以同等性能与更高性价比,成功打破外资品牌的垄断壁垒。

核心技术硬刚:三大维度决胜高下

(一)高精度突破:硬件筑基 + 算法提精

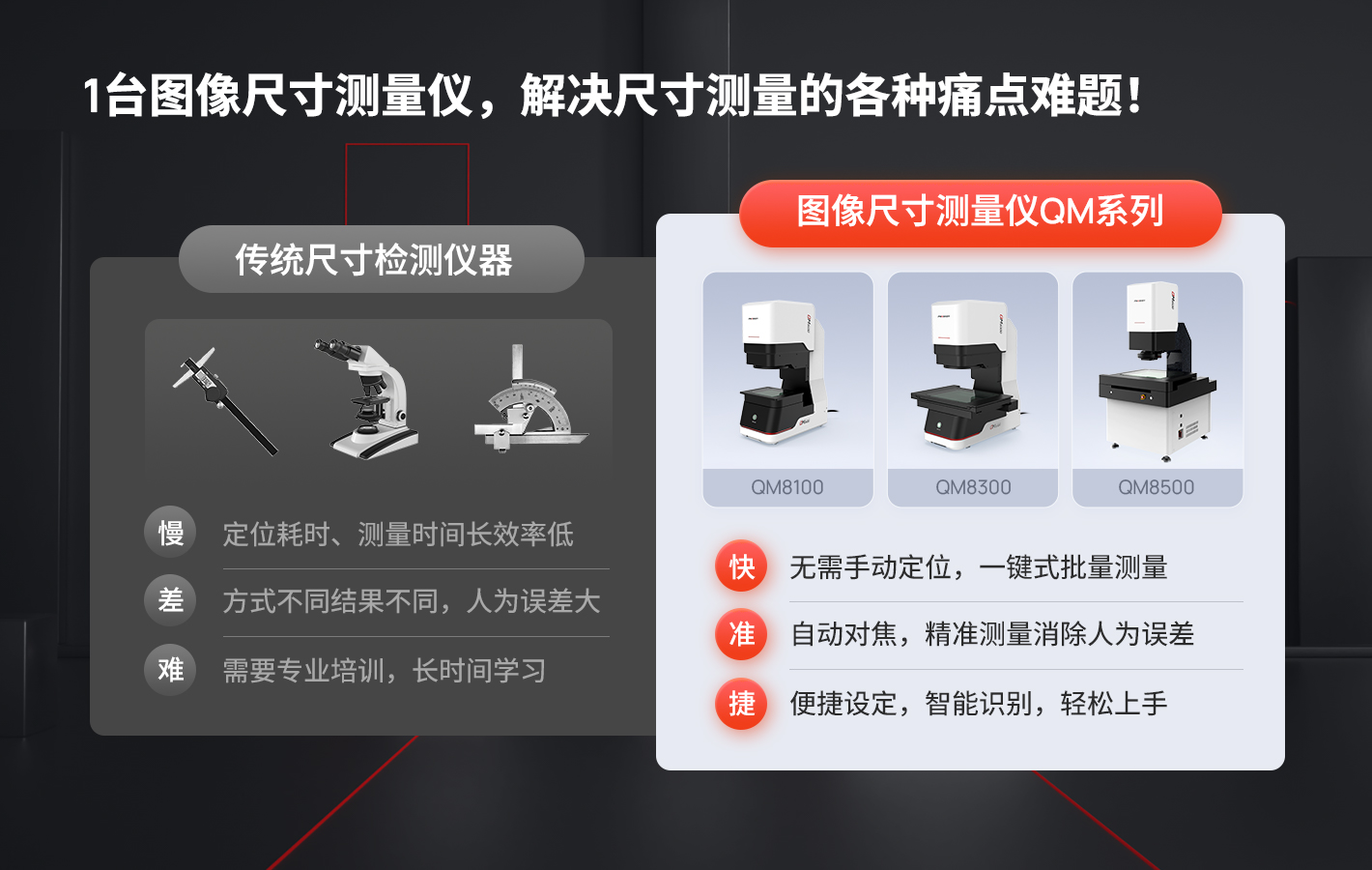

国产闪测仪以 “硬件核心配置 + 算法深度优化” 的协同架构,逐步提升闪测仪测量精度。如光子精密QM系列闪测仪,硬件采用双远心光学镜头与2000 万像素 CMOS,为微米级特征捕捉提供高清晰度图像基础;配备多元智能光源系统 —— 通过环形光、同轴光、底光的智能切换,可精准破解透明件边缘模糊、高反光材料眩光干扰、复杂曲面特征识别难题,在手机玻璃盖板、精密轴承滚子等工件检测中,确保复杂工况下的精度一致性。

算法层应用亚像素边缘提取技术,可将1个像素分割到0.05以下后,进行边缘高精度检测。通过轮廓拟合与畸变处理算法,实现被测物体边缘特征的精准测量。能在数秒内完成 5000 个特征部位或 1000 个批量工件的测量,较传统人工操作模式效率提升 300%。

(二)AI 算法驱动:从 “人工校准” 到 “智能适配”

国产闪测仪在精度控制上实现跨越式突破,其核心驱动力来自检测算法的底层创新。以光子精密 QM 系列一键闪测仪为例,通过搭载自主研发的工业 AI 算法,实现了从传统人工调试到智能秒级适配的质变。在手机玻璃盖板检测场景中,AI 系统能精准识别模糊边缘,单批次检测效率提升 3 倍,操作人员操作周期大幅降低;而在医疗透明导管检测中,不良品识别率稳定保持在 99.7%,远超行业平均水平。相较之下,国外同类设备仍依赖人工手动抓取边缘,不仅效率低下,还存在人为操作误差风险。

(三)硬件架构:从 “单维检测” 到 “多维复合”

国外二维闪测仪若需拓展三维参数检测功能,需额外加装价值十几万元的 3D 模块,不仅推高设备成本,还会增加操作复杂度。国内厂商通过硬件架构创新,在 QM 系列中集成光谱共焦传感器,实现单机 “2D 轮廓 + 3D 高度” 的复合检测能力。在手机外壳检测中,可同步获取厚度、平面度等多项关键参数,检测效率提升 6 倍,设备综合成本降低 40%。在新能源电池极片厚度检测等高端场景中,其测量稳定性较基恩士方案高出 30%,不良品拦截率达 99.5%,筑牢制造质量防线。

当国外闪测仪还在靠品牌溢价维持高价时,国产闪测仪已经凭借技术突破和硬核创新重新定义行业标准:精度相当、效率领先、服务更好、成本仅为 三分之二。更有实测数据显示,在 90% 的工业场景中,国产闪测仪不仅能替代进口,更能实现超越 —— 这不是选择题,而是中国智造升级的必答题。

169万+

169万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?