推荐论文: AI 语境下“教什么”“怎么教”和“怎么学”的研究与实践 —— 一种创新教学模式的提出,原载于《中国大学教学》2025 年第 5 期,作者为南开大学计算机学院教授赵宏,兼任智谱与和鲸联合发布的《AI融合高等教育:从通识到专业——学科+AI人才培养白皮书》特别顾问。

前言:

2025年8月26日,《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称“《意见》”)正式发布,标志着“人工智能+”从技术理念全面升格为国家战略。《意见》明确提出两大育人方向:推动育人从知识传授为重向能力提升为本转变,推动开展方式更灵活、资源更丰富的自主学习。

随着《意见》的正式发布,“人工智能+”行动必将向教育领域深度渗透。长期以来,和鲸在“人工智能+教育”领域的探索,始终与国家政策步调同频共振。2024年5月,和鲸正式发起“101数智领航计划”,通过产教融合、科教融汇双循环,整合和鲸社区近十年积累的多学科实践资源、ModelWhale 教研训一体化平台和智谱 AI 大模型,打造 AI 创新虚拟实验室,帮助高校解决“学科+人工智能”的落地难题,培养创新型高质量人才,推动创新成果产出。截止目前已经联合300+所院校,通过共建课程、实训平台与竞赛机制,形成“教-学-练-赛”一体化培养闭环,以实践为核心、推动育人从知识传授为重向能力提升为本转变。和鲸 101 计划对人工智能教育教学范式的探索,与《意见》对新时代育人方向的要求不谋而合。

赵宏教授团队自 2023 年起与和鲸开展合作,面向大一新生开设《Python 程序设计基础》与《数据分析基础》系列课程,基于 “问题逻辑认知模式成果导向教育(POT-OBE)” 及 “5E(Excitation、Exploration、Enhancement、Execution、Evaluation)” 教学范式,让学生聚焦解决问题思维和能力的训练。

2024 年,南开大学承担两门天津市级人工智能通识示范课程建设任务,其中赵宏教授团队负责的《人工智能与创新》课程,面向全校近 4000 名大一新生开设,切实解决了人工智能通识教育教学的 “落地” 问题,有效培养了学习者驾驭人工智能技术进行创新的能力。

5月28日,智谱、和鲸举办人工智能通识教育先行探索教学研讨会暨白皮书发布会,赵宏教授围绕“ AI 背景下‘教什么’、‘怎么教’和‘怎么学’的研究与探索——以天津市级 AI 通识必修课为例”作主题报告。她指出,当知识被 AI 记住,人类学习面临的最大挑战不再是知识传递,而是人如何与 AI 协同去解决问题和创新。她分析了 AI 语境下新的教育特征和目标,提出了一种人与AI共同实施教学的模式,即教师是编剧和导演、学生是主演、AI 是伙伴。基于“钱学森之问”,她探讨了“知识逻辑认知模式”向“问题逻辑认知模式”的转变。问题逻辑认知模式的成果导向教育包括五大方面,一是激发兴趣、提出问题,二是运用第一性原理探索问题本质,即剥开表象看本质,三是学习求解问题所必要的知识和能力,四是实际动手解决问题,五是评价与反思。

在积累实践经验的同时,和鲸高度重视“人工智能+教育”理论总结。2025年5月,由清华大学计算机系人工智能通识教育(AIGE)研究中心、金砖创新基地数字经济研究中心指导,北京智谱华章科技股份有限公司、上海和今信息科技有限公司、和鲸社区牵头,异步社区与中国信通院联合发布《AI 融合高等教育:从通识到专业——学科 + AI 人才培养白皮书》,整合2500+ 份行业调研问卷、20+ 位国内高校权威专家经验以及国内外 100+ 高校自 2024 年以来在人工智能教育领域的政策规划与创新实践,系统梳理了文理医工各个“学科+AI”融合的课程体系与能力模型,为高校从知识灌输转向素养与创新能力培养提供了理论支撑与实践路径。

以下为论文全文:

摘 要

当知识被AI记住,人类学习面临的最大挑战不再是有效传递知识,而是人如何与AI协同去解决问题和创新。然而,全球教育界还都没有准备好如何应对AI对教育教学的挑战。基于前期回答“钱学森之问”的研究基础和长期的教学实践,通过分析智能时代教育教学特征和目标以及师生角色和课程逻辑需要发生的相应变化,提出一种AI语境下的创新教学模式,以回答AI挑战下“教什么”“怎么教”和“怎么学”这三个根本问题,目标是为教育工作者积极应对AI挑战提供一个新思路和一种可落地的新方法。

关键词

AI挑战;创新教学模式;POT-OBE;5E

2022年是人工智能发展具有里程碑意义的一年,标志着人类已从信息时代加速进入智能时代的发展阶段。自2022年11月30日OpenAI公司推出人工智能对话聊天机器人ChatGPT 3.5以来,国内外各种大模型及模型应用如雨后春笋般涌现,特别是我国推出的DeepSeek极大地推动了大模型在各领域的落地应用。2024年诺贝尔物理学奖和化学奖的颁发,不但肯定了科学研究范式的颠覆性变革,还体现了科学界对科学突破的敏锐感知与积极响应,这将极大推动AI跨学科的发展、创新和突破。

随着人工智能的爆发式发展,人类社会将面临颠覆性变革,教育已迎来巨大冲击和挑战。然而,全球教育界还都没有准备好应对AI对教育教学的挑战。例如,美国亚利桑那州特许学校委员会批准成立一所面向四至八年级学生,每天提供两个小时完全由人工智能讲授的标准科目课程的无界学院(unbound academy)。哈佛大学本科生学院2024年秋季取消了至少30门课程,覆盖20多个系,其中绝大多数为文科专业。2024年11月28日,复旦大学正式发布了《复旦大学关于在本科毕业论文(设计)中使用AI工具的规定(试行)》,被媒体称为“国内首个AI禁令”,文件明确规定了本科毕业论文禁止使用AI工具的范围,同时也在改革中取消了很多文科专业或课程。文科专业和课程的取消,引起了各界对AI与人类未来的思考。钱旭红院士提出,为适应人工智能时代变革与未来社会发展需求,大学教育的革新之路在于超学科、重思维、智能化,但它们如何落地还有一段路要走。在人工智能通识课方面,陈国良院士等提出了重构人工智能与计算机通识教育课程体系、更新课程内容、创新教学方法,以及培养跨学科能力等一系列改革措施。

然而,现有改革举措主要聚焦知识体系和课程内容的更新,对AI的应用也主要围绕个性化教学、智能辅导、自动化评分等,在教学方法和模式方面仍比较传统,根本性变革尚有不足。关于AI对教育带来的挑战,现有研究主要关注教师角色与专业发展和学生自主学习能力培养、数据安全与隐私保护、教育公平与资源分配三个方面。国内外相关研究主要围绕AI如何赋能传统的教育教学模式,鲜见AI语境下与当下教育教学特征相匹配的创新模式的系统研究。

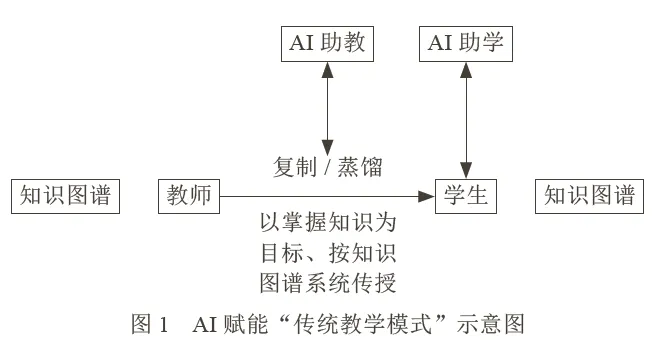

目前,我国各类AI赋能的教育教学模式虽然在教学环境、师生互动等方面都有AI赋能的身影,但是应用场景主要围绕知识图谱,底层逻辑仍是以“系统性知识传授”为主要目标的传统教学模式,其核心还是传统的知识传递和能力培养,并没有本质上的教学模式的革新,因此无法适应AI语境下的教育教学目标。图1示意了AI赋能“传统教学模式”的过程。

当数千年积累的知识已被大模型所记忆,人类最需要转变的是对“丰富知识”的执念,更应致力于提升洞察世界本质的智慧、思维和能力。文章基于前期回答“钱学森之问”的研究基础和长期的教学实践,通过对AI语境下教育教学特征和目标的分析、AI与人的关系的探索,提出一种AI语境下的教学模式。该模式通过确立教学目标、重新定位师生角色和重构传统课程等手段,解决AI语境下教育教学中的三个根本问题:一是当知识已被AI记住,教师还能让学生带走什么,即“教什么”;二是从教师的视角出发,如何让学生带走这些东西,即“怎么教”;三是从学生的视角出发,如何能带走这些东西,即“怎么学”。

一、回答“钱学森之问”的基础研究与教学实践

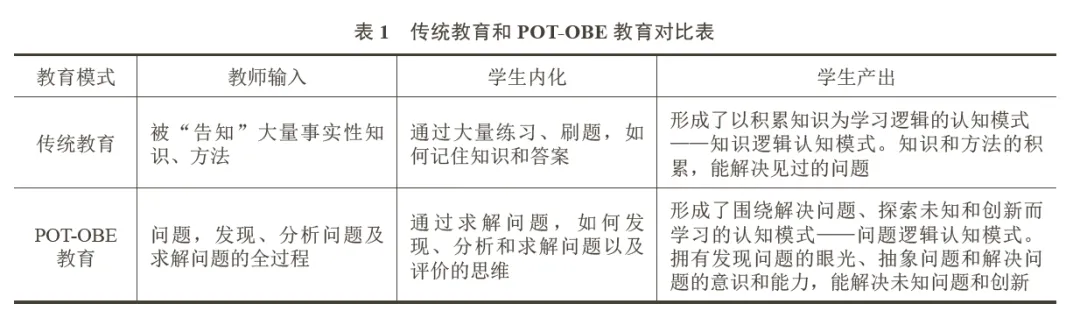

笔者在前期为回答“钱学森之问”的研究中,从教育第一性原理出发,分析了造成大师之问的根本症结——传统教育在学生大脑中形成了一种以成绩为表征的、注重知识积累的认知,即“知识逻辑认知模式”。学生所掌握的大部分知识是停留在书本和卷面上的概念、公式、原理、案例或道理。从脑科学的视角出发,基于“人类学习的本质是为了解决问题”的基本认识,提出了要将某种不同于传统的认知模式植入学生最深层的大脑中,使之成为学生认识世界、探索未知的一种认知模式,即“问题逻辑认知模式”。继而提出了以构建学生“问题逻辑认知模式”为根本目标,为解决问题、探索未知和创新而进行的一系列学习活动的教育教学方法——问题逻辑认知模式的成果导向教育(outcome based education of problem oriented thinking,POT-OBE)。表1使用描述教育过程的三段模型IIO(input输入、intake内化、output输出),对比了传统教育模式与POT-OBE教育模式在输入、内化和产出方面的不同。

为了将POT-OBE落地到具体课程和日常教学中,笔者还提出了以提升认知和实现创新为目标的5E教学新范式(excitation激发兴趣、提出问题,exploration运用第一性原理探索问题本质,enhancement学习求解问题所必要的知识和能力,execution实际动手解决问题,evaluation评价与反思)。在日常的教学中,按照5E教学模式进行学习,使学生始终沉浸在从发现问题到问题求解全过程的学习氛围中,不再是教师围绕知识图谱单方面的知识传递。

在南开大学两年多门课程的教学实践表明,应用POT-OBE和5E的课程可明显提升学生发现和抽象问题本质、解决问题的思维和能力。一名选课学生的课程总结与反思具有代表性:“本课程给我带来了前所未有的感受,以往大部分课程都只停留在学习知识表面,而我们并不会解决实际问题;但本课程从解决问题入手让我们去学习那些‘真正有用’的本领,我也知道了我缺少的从来不是解决问题的能力,而是发现问题和抽象问题本质的能力。‘问题逻辑认知模式’将在未来帮我产生很多创新点子。”甚至有学生说:“在课上学到的熠熠知识,未来定会化为我们内心的一束光,照亮我们前进的路。恩师如灯,一片丹心照芳华。”

部分兄弟高校的教师采用POT-OBE和5E,明显提高了学生的抬头率和学生的获得感。例如,天津财经大学林老师认为,“问题逻辑认知模式”能有效克服“教”与“学”之间的沟通障碍,为提升课堂教学质量提供切实可行的改革路径,而“5E”框架则为“问题逻辑认知模式”的具体实施明确了操作步骤,以问题解决为核心,通过剖析问题本质,构建系统化的思维框架和解决流程,能有效激发学生的学习兴趣,调动其主观能动性,显著提升自主学习与探究能力。此外,“5E”模式不仅可提升学生的学术能力,还可使其在课堂上获得宝贵的科研训练体验,是培养创新思维与实践能力的有效途径。

二、AI对教育教学的挑战

AI对传统教育教学的挑战直接体现在“去教师化、去班级化、去学科化和知识碎片化”上。

1.去教师化

世界范围内的教育数字化和AI的出现极大促进了教育公平。学生不但可以非常容易地学习到全球最优秀老师的课程,而且现在的AI已经能够模拟优秀教师,通过与学生交互进行诊断,判别其学习特点,然后提供个性化的辅导。这种个性化教学可能使教师在某些教学环节中变得多余,在某些简单、重复的教学任务中能被AI取代。在AI语境下,教师和学生的角色是否需要重新定义?这是AI对教育教学提出的一个挑战。

2.去班级化

随着技术的进步,教育不再受限于时间和空间,传统的分科、分级、分班教学模式正在被更加个性化和灵活的学习方式所取代。AI赋能教育使得个性化学习成为可能,学生可以根据自己的进度和兴趣进行学习,传统的班级结构已无法满足学生个性化学习的需求。然而,完全取代传统的班级授课也可能导致学生之间的交流和互动减少,从而影响学生团队合作精神的培养。如何构建一种新的教学组织方式以适应AI语境下的教学需求,这也是AI对教育教学提出的挑战。

3.去学科化

以大语言模型为代表的最新AI技术能够为学生提供跨学科的学习资源,甚至直接生产跨领域的成果。例如,不会编程的人只需清楚描述软件的功能,AI即可完成软件编程工作。AI已经能够帮助学生快速成为某个领域的“专家”。传统的学科界限正在被打破,取而代之的是跨学科、交叉学科和复杂学科的融合。2024年诺贝尔物理学奖和化学奖有力地证明了这一点。

然而,AI虽能提供跨学科资源,帮助学生快速入门,但其生成的结论可能缺乏深度论证,需结合人类批判性思维加以验证。这意味着在AI语境下,学生不能单纯依赖AI获取知识,而需要具备更广泛的知识基础和综合分析能力,才能对复杂问题进行深入探究。通识教育强调打破学科壁垒,培养学生的综合素养和批判性思维,使其能够适应解决不同领域问题的需求。因此,去学科化使得教育教学更应接近通识教育的本质。如何帮助学生构建起一个动态的知识体系,以适应不断变化的世界和日益复杂的问题解决需求,这是AI对教育教学提出的又一个挑战。

4.知识碎片化

AI技术加速了知识传播,但也加剧了其碎片化。学生在AI赋能下轻松完成作业的同时,思维产生惰性,深度思考能力在逐渐下降。学生的知识结构趋于扁平化,系统性知识体系难以建立。如何帮助学生在AI语境下构建起批判性思维和系统的知识体系,这也是AI对教育教学提出一个挑战。

当人类的知识已经被AI记住,传统教育中的知识传递已经不再是教育的主要目标。今天,人类大部分可重复的工作已经能够被AI替代,AI也可以辅助人类进行科学研究和发现。未来的通用人工智能AGI(artificial general intelligence)将能够理解、学习和适应任何智力任务,能够模仿人类的思维活动解决各类复杂问题。在几乎每个人都能轻松获取知识的时代背景下,教育目标的侧重点自然向更高层次偏移,改变和提升认知、进而实现创新将成为智能化时代教育的核心追求。

因此,AI语境下,最大也是最根本的挑战是人类如何与AI协同解决新问题和创新。这就需要从底层剖析人和AI各自的能力特点,以及人如何与AI协同解决问题的模式,从而解决在AI语境下,“教什么”“怎么教”和“怎么学”这三个教育教学最根本的问题。

三、一种AI语境下创新教育教学模式的提出

为贯彻落实中共中央、国务院2025年初印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》,以教育数字化为重要突破口,开辟教育发展新赛道和塑造发展新优势,全面支撑教育强国建设,教育部等九部门联合发布了《关于加快推进教育数字化的意见》。教育资源数字化为建设教育强国进行了必要的基础设施建设,而要真正建成教育强国,还需不断创新教育理念、教育教学模式,以适应AI语境下的教育教学的特点和发展趋势。

1.AI语境下教育教学目标

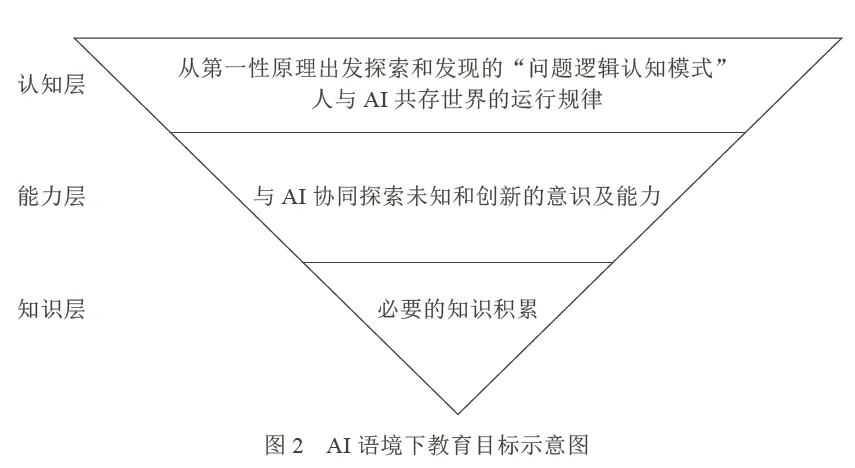

“创新已成为AI背景下的主旋律”已达成共识。赵宏等已将AI语境下的教育教学目标由高到低划分为3个层次:认知层、能力层和知识层。笔者认为,在认知层,不但要提升学生从第一性原理出发探索和发现“问题逻辑认知模式”,还要提升学生在与AI协同解决问题的过程中,能够明确人和AI各自所扮演角色的任务、发挥的作用和优势,即人类与AI共存世界的运行规律。在能力层,基于AI智能的迅速提升和AI应用不断在深度和广度上的拓展,这一层重点要提升学生与AI协同探索未知和创新的意识及能力。虽然在AI语境下和教育数字化的加持下,知识已经非常容易获得,但是让学生个体具有必要的知识储备,基于基础知识和批判性思维,能够判断出AI是否出现“幻觉”,也是教育不可忽略的一个重要目标。所以在知识层,就是要让学生有必要的知识积累。因此,在当前AI语境下教育的目标,从高到低可以归结为三层,如图2所示。

2.一种AI语境下的创新模式

AI带来的“去教师化、去班级化、去学科化和知识碎片化”挑战,意味着AI语境下教育不再来自教师的单向传递,而应转变为教师和AI共同实施。在AI和数字化教育资源的陪伴下,学生不受时空限制的个性化学习和探索应成为主要的学习模式。同样,在AI和数字化教育资源的陪伴下,学科的边界也逐渐模糊,2024年的诺贝尔物理学奖和化学奖再次证明人类的创新发现更容易出现在学科模糊地带。因此,交叉融合地使用各学科的理论、知识和方法去解决问题和创新,应成为学生具备的基本能力。为实现认知层、能力层和知识层面的教育目标,笔者提出了一种AI语境下的创新教学模式。

(1)重塑课程逻辑和重构课程内容。AI语境下的教育具有“人与AI共同实施”的特征,针对全新的教育目标,课程逻辑也相应地需要重塑,需要由传统的基于知识图谱“堆砌”知识的逻辑,转变为在“人与AI”的共同作用下,“与AI协同去探索和发现”解决问题和创新的逻辑。为了提升学生对“从第一性原理出发探索和发现的‘问题逻辑认知模式’”的认知,需要学生持续沉浸在为解决问题而进行探索和学习的环境中,这样才有可能在他们的大脑里构建起问题逻辑认知模式。

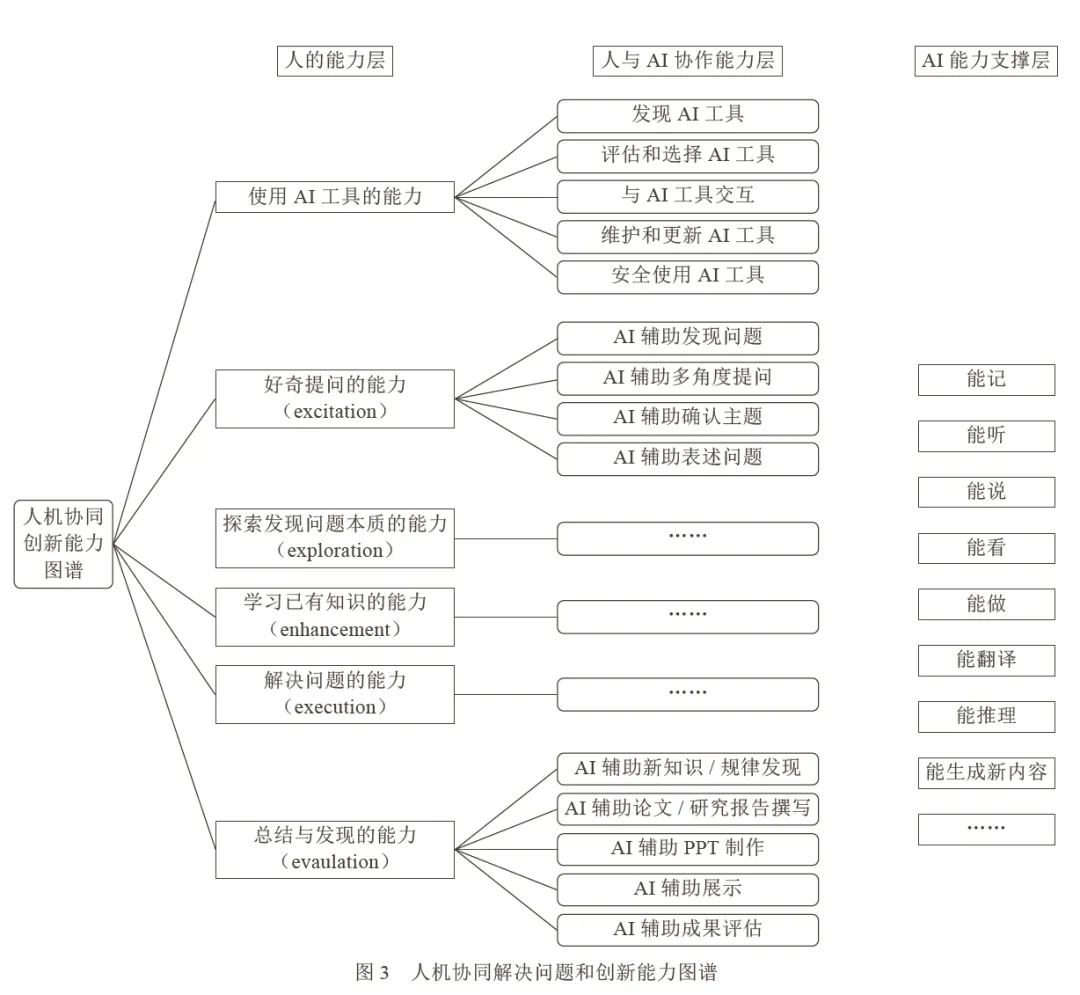

为了提升学生“人与AI共存世界的运行规律”的认知,需要从底层进行分析和剥离,明确人和AI在协同解决问题时各自承担的角色。图3是抽象的人机协同创新能力图谱示意图。其中,人的根本能力就是能够按照5E步骤去发现、分析和求解问题。在AI语境下,人还要有使用AI工具的能力。“AI的基本能力”对“人的每一种能力”都具有辅助支撑作用,从而人具备了与AI协同解决问题和创新的能力。

为了实现AI语境下的认知、能力、知识三个维度的教育目标,需要精心规划课程目标、筛选内容、组织教学。按照5E步骤重构“Python编程基础”等课程上的成功实践,为重塑课程逻辑和重构课程内容提供了一种可落地且有效的方法。

(2)重新定位师生角色。AI语境下,教育教学中的师生角色正在发生转变。AI的知识储备已超越任何单一教师,人类学习面临的最大挑战不再是来自教师的知识如何有效地传递给学生,而是人如何与AI协同去解决问题和创新。学生已不再是被动的知识接受者,而应逐渐成为在AI辅助下的主动探索者。教师也不再是知识传授者,应更多地扮演学生学习方向的引导者和学习过程的指导者,即在学生个人成长和学术探索的道路上,陪伴学生坚实地踏出每一步。如果把学生学习探索之旅看成是演电影,则教师的角色可以形象地比喻为导演,学生则为主演,在导演的指导下完成整个演出。

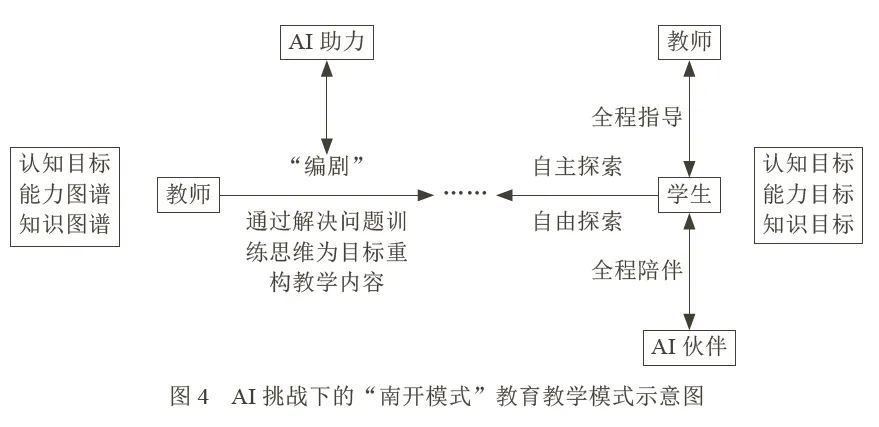

(3)一种重构课程和实施教学的新模式。为回答AI语境下“教什么”“怎么教”和“怎么学”这三个根本问题,基于POT-OBE的教育理念,应用5E教学新范式,对重塑课程逻辑、重构课程内容和重新定位师生角色等问题,笔者提出了一种“教师是编剧和导演、学生是主演、AI是伙伴”教育教学模式(以下简称“南开模式”),用于重构已有课程和建设新课程,以及指导教学过程和教学方式。图4是“南开模式”示意图。

下面以天津市级AI通识课“人工智能与创新”课程及配套教材《人工智能与创新》为例说明这一模式。

(1)“教什么”——教师是“编剧”,将能力点和知识点编写到课程“剧本”中。教师作为“编剧”,基于知识图谱和能力图谱,将需要学生掌握的能力点和知识点编写到一个个“剧情”中。“剧本”情节按照5E步骤设计,且所有的提问、探索和发现等探索过程都是从学生的视角出发。未来,学生在按照“剧本”探索一个个问题的求解过程中,不但能够掌握“剧本”中的能力点和知识点,更重要的是能够提升学生的认知,构建起从第一性原理出发探索和发现的“问题逻辑认知模式”,并清晰理解在人与AI共存世界中人和AI各自所扮演的角色,为学生在认知、能力和知识三个目标层面上与打下AI协同创新的基础。

例如,“制作一个AI编程助手——AI辅助构建智能体”是“人工智能与创新”课程的一个剧集,主要内容(“剧情”)如下。

① “excitation”阶段的“剧情”是通过提出一个感兴趣或有趣的话题,激发学生的好奇心与探索欲。该“剧本”提出的核心话题是“对于很多人来说,学习编程往往充满了挑战。随着AI技术的发展,我很好奇,能否有一位AI编程助手,对编程一无所知的我能够在它的陪伴下掌握编程技能?”这段“剧情”融入了“如何善于提问”和“AI辅助提问”知识点和能力点。

②“exploration”阶段的“剧情”是运用第一性原理探索问题本质。“剧本”通过与AI同行互动探索,发现了“AI编程助手”的本质是使用基于大语言模型应用平台创建一个智能体,该智能体有算法设计能力、编程能力和帮助使用者学习某种高级语言的能力。这段“剧情”融入了“从第一性原理出发探索问题本质”“AI辅助探索问题本质”和“AI辅助求解问题方案设计”的知识点和能力点。

③“enhancement”阶段的“剧情”是探索解决问题的知识和方法,学生在自主探索的过程中可掌握知识、提升能力、深化问题逻辑认知模式。“剧本”通过与AI同行互动探索,选择了“智谱清言”平台,并学习基于该平台构建一个智能体的具体步骤。这段“剧情”融入了“智能体”“发现AI工具”和“如何构建智能体”等知识点和能力点。

④“execution”阶段的“剧情”是根据前面对问题本质的发现以及求解方法的学习,对问题进行求解。具体“剧情”是使用第三阶段的方法,对第二阶段的问题进行求解,真正完成一个“AI编程助手”智能体的构建。这段“剧情”融入了通过制作智能体实现“AI辅助程序设计”能力点。

⑤“evaluation”阶段的“剧情”是让学生总结和反思探索过程中的对错、得失或不足,深化问题逻辑认知模式,深化与AI同行解决问题和创新的思维模式。“剧本”包括对此次探索的总结:“我基于当前最先进的AI技术成果,构建了一个名为‘小编同学’的智能体。它具备理解用户的自然语言、辅助设计算法、编写程序和程序设计语言学习的能力”。还包括反思:“在这一过程中,我深刻感受到了人工智能技术已经取得了令人瞩目的进步。鉴于AI在教育领域的巨大发展潜力,我相信可以通过类似的方式构建各个学科的AI辅助学习工具。实际上,AI技术在其他众多领域也展现出了无限的可能性。因此,与AI技术更好地协同工作,将成为我未来重要的努力方向。”

(2)“怎么教”和“怎么学”——学生是主演、AI是伙伴、教师是导演。在学习过程中,学生作为主演完成探索之旅。这个探索包括两个层次,一是有“剧本”探索,即学生自主按照教师编写的“剧本”去探索和发现;二是无“剧本”探索,即学生自主按照5E步骤去发现一个问题,并与AI同行去解决这个问题。学生的探索过程是按照自己的节奏进行的,突破时空限制。在学生自主探索的过程中,AI不仅仅是学习资源的提供者,更是随时可以提供帮助和建议的陪伴者,即伙伴。在学生探索的道路上,教师一直是幕后的导演和精神支持者,随时给学生以方向性的专业建议和指导。学生在与AI协同解决一个个问题的自主探索实践中,达成认知、能力和知识3个层次的课程目标。

3.新模式应用与推广

笔者提出的“教师是编剧和导演、学生是主演、AI是伙伴”的重构/新建课程和实施教学的新模式,近两年已应用于南开大学多门课程。学习了“Python编程基础”课程的一名学生在课程的总结与反思中写道:“这门课是我进入大学以来最实用的课。每当从5E入手,将复杂问题简单化、程序化,并最终解决的时候,自信感油然而生。另外,AI的使用为这门课和今后的学习带来了更多自由,而不仅是为了应付考试而学习。”学习了“人工智能与创新”课程的一名学生说:“这门课带给我的不仅仅是知识的学习,更重要的是问题解决能力的突破。首先教会了我有条理地应对问题,在反复运用5E教学范式解决问题的过程中,我逐渐摆脱了面对问题时的茫然无措,无论是在理论学习还是实践操作中,我都能有条不紊地按照模式所提供的思路,逐渐剖析问题的根源,从不同的角度去寻找解决方案。其次是创新思维的培养,在与AI携手解决问题的过程中,我感受到了打破常规思维的力量,传统的解决问题方式在AI时代面临着新的挑战,而这门课恰恰为我提供了突破传统认知束缚的契机。通过与AI的互动和协作,我学会了从全新的视角去看待问题,寻找更具创新性和前瞻性的解决方案,从而在问题解决过程中激发了自己的创造力。”从大量学生的积极反馈中,93%以上的学生在认知、能力和知识上均有了明显提升,实现了预期的教学目标。

四、总结与讨论

在全球还没有准备好如何应对AI对教育教学的挑战背景下,文章分析了AI对传统教育的挑战直接体现在“去教师化、去班级化、去学科化和知识碎片化”等方面。明确了AI语境下教育教学在认知、能力和知识三个维度的目标,即“从第一性原理出发探索和发现的‘问题逻辑认知模式’”和“人与AI共存世界的运行规律”的认知目标、“与AI协同探索未知和创新的意识及能力”的能力目标和“必要的知识积累”的知识目标;剖析了AI语境下教育教学中师生角色、课程逻辑等方面的变革需求,提出用“教师是编剧和导演、学生是主演、AI是伙伴”的理念重构/新建课程和实施教学的新模式,以回答AI语境下“教什么”“怎么教”和“怎么学”这三个根本问题。需要注意的是,AI语境下学科之间界限的模糊对教师提出了更高要求。教师需要不断更新自己的知识结构,掌握跨学科的教学方法和技巧才能编写出优秀的“剧本”,“剧情”则要将能力图谱和知识图谱碎片化,最终实现系统化,以适应新的教学需求。

AI语境下跨学科、交叉学科和复杂学科的融合,使得通识教育变得更加重要。1828年,在美国由农业社会向工业社会转变的历史转型期,耶鲁大学发布的历史性文件《耶鲁报告》(The Yale Report of 1828)就强调了坚持文雅教育(通识教育)而非教授实用技能课程的教育立场。1945年,哈佛大学发布了《哈佛通识教育红皮书》,提出了通识教育的目标是培养“全人”(whole man)。2008年,耶鲁大学时任校长理查德•雷文在演讲《大学教育的价值》(The Value of a Liberal Education)中说:“如果一个学生从耶鲁毕业,竟然只是拥有了某种专业知识和技能,这是耶鲁教育最大的失败。”大量毕业生的职业统计数据证明了耶鲁大学和哈佛大学的通识教育在培养领导力、创新思维和社会责任感等方面的显著效果。目前,我国大学教育虽然倡导“通识+专业”,但重心还是以学生就业为导向的专业教育,而通识教育往往仅由几门通识课程承载。因此,在AI语境下加强通识教育是实现学科交叉融合的突破口。

利奥波德•阿申布雷纳(Leopold Aschenbrenner)预测,按照当前AI技术的发展速度,AI系统将在未来几年内迅速进化,到2027年AGI或将实现。尼克•博斯特罗姆(Nick Bostrom)在2024年3月出版的《深度乌托邦》(Deep Utopia)一书中,探讨了在技术高度发达、所有问题都已经得到完美解决的世界中,人类将会面临何去何从的问题。人类存在的意义何在?是什么赋予了生活意义?通用人工智能AGI的曙光已现,我们有幸或不幸,可能正经历或见证着人类历史上的“突变”。

无论如何AI真的来了。在AGI,甚至全面超过人类智能的超级人工智能ASI(artificial super intelligence)出现的未来,当下教师和孩子们“卷”的很多东西都已经失去了意义。如何在AI时代找到自身位置,以及生活、学习和工作的意义,是人类共同面对的挑战。可以确定的是,教育工作者不应仅仅注重学生知识的积累或使用AI工具的技能,而应该回归教育教学之道,让孩子们带走行走人间的“真功夫”。

(参考文献略)

作 者

赵宏,南开大学计算机学院教授。

基金项目

天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划重点项目“智能化时代教育特征研究及AI通识必修课建设与应用示范”和一般项目(项目编号:B231005501);教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会2024年度全国高等院校大学计算机基础与人工智能通识教育改革项目(项目编号:AIGE-202420);2024南开大学教学成果奖重点培育项目(项目编号:NKJG2024140)和高质量课程建设项目(项目编号:NKJG2024072)

原 载

《中国大学教学》2025年第5期

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?