先理清这篇文章的背景和核心想干的事儿,再逐个拆模型的亮点,最后聊聊2024-2025年LLM架构的大趋势,重要细节和图表也都会讲到。

01 文章背景与核心目标

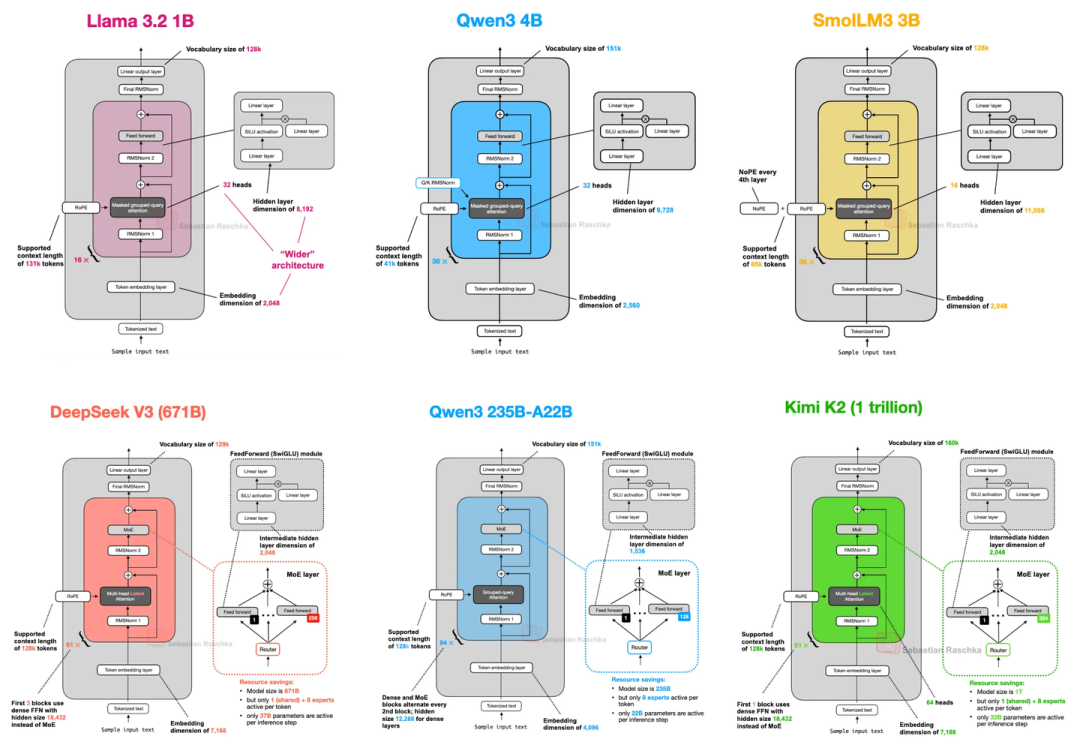

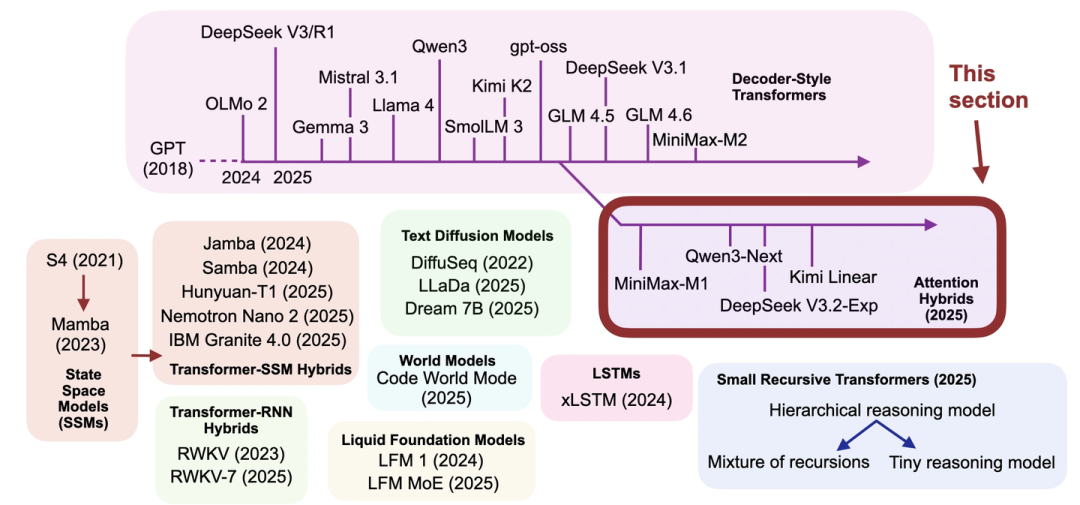

从最早的GPT架构到现在,满打满算已经7年了(截至2025年)。说真的,LLM的“骨架”没怎么变,但“细节装修”一直在优化:比如表示位置的方式,从“绝对嵌入”改成了更灵活的RoPE(旋转位置嵌入);注意力机制从MHA(多头注意力)换成了更省资源的GQA(分组查询注意力);激活函数也从GELU更成了效率更高的SwiGLU。

不过有个麻烦事儿:想对比LLM性能太难了——数据集、训练方法、超参数这些关键信息要么不公开,要么差异太大。所以这篇文章没纠结“谁跑分更高”,而是专门盯着2024-2025年主流开源LLM的架构设计细节讲,一共覆盖了14个代表性模型,核心就是想弄明白:现在的LLM开发者都在“折腾”哪些技术?

02 主流LLM架构核心特点

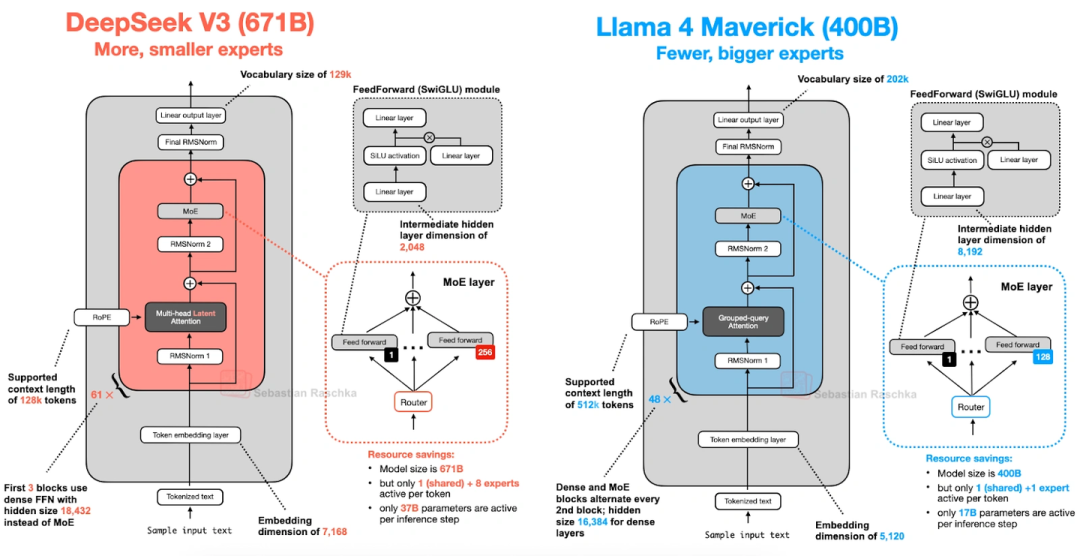

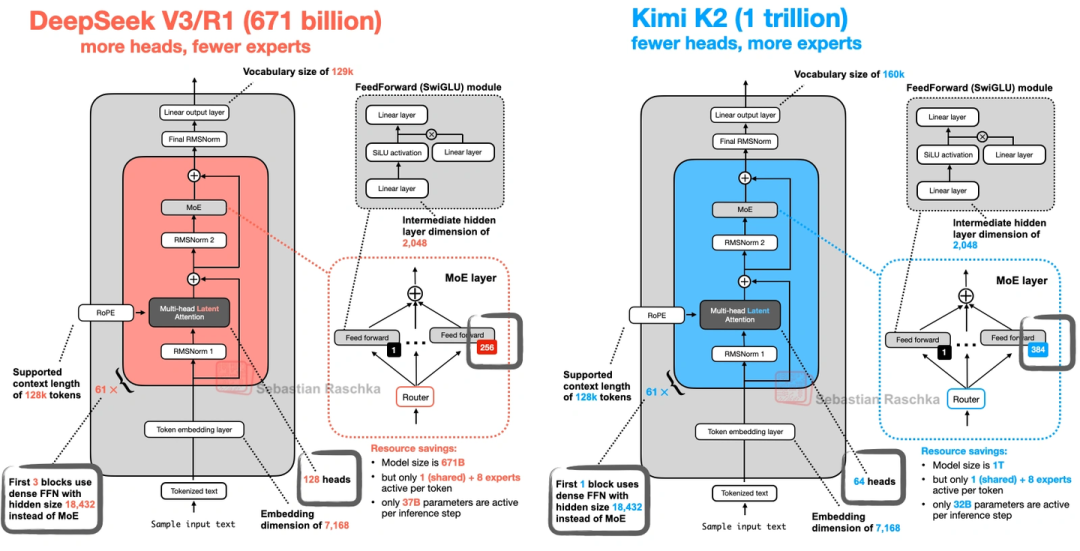

1. DeepSeek V3/R1(2024年底-2025年初火起来的)

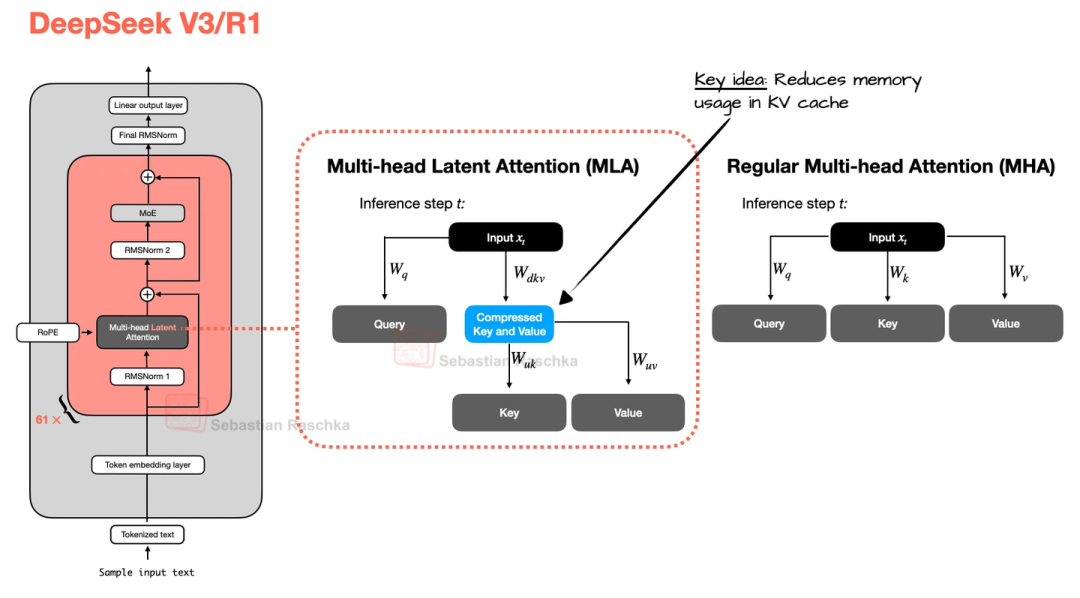

这模型最大的亮点是两个技术(MLA和MOE),既省内存又保性能:

1.1 MLA(多头潜在注意力)

之前的注意力机制存KV缓存(就是存之前的键和值,方便后续推理)时,K和V占内存不小。MLA的办法是先把K、V压缩到低维空间存着,推理的时候再恢复成原来的大小——相当于“压缩文件”存,用的时候再“解压”,不仅省内存,实测性能还比MHA和GQA好一点。

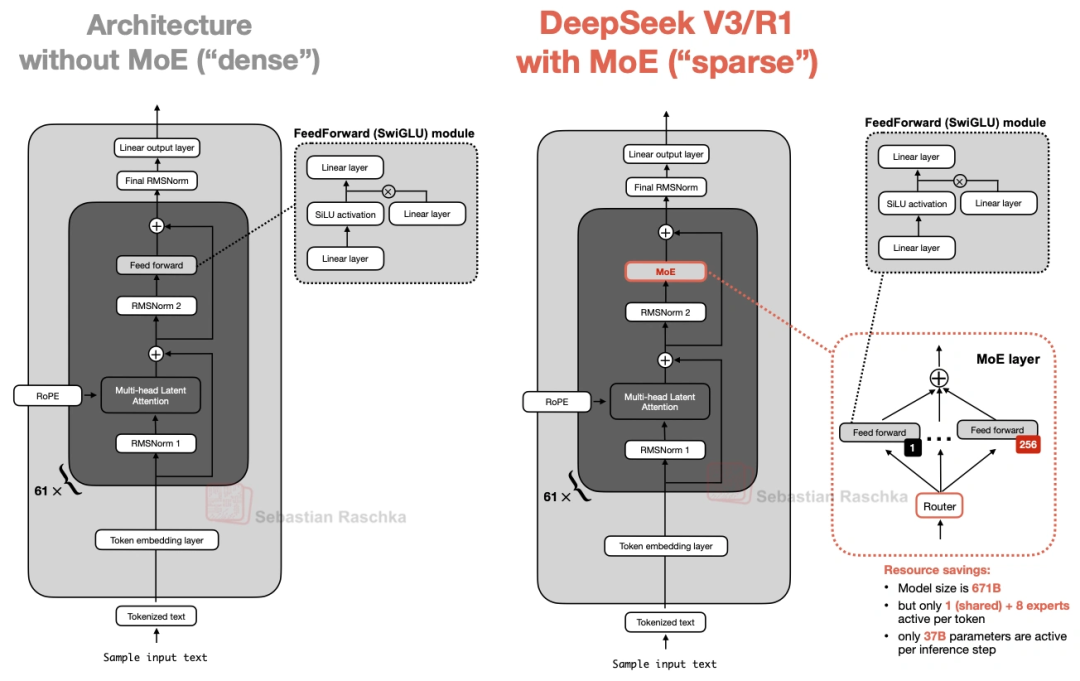

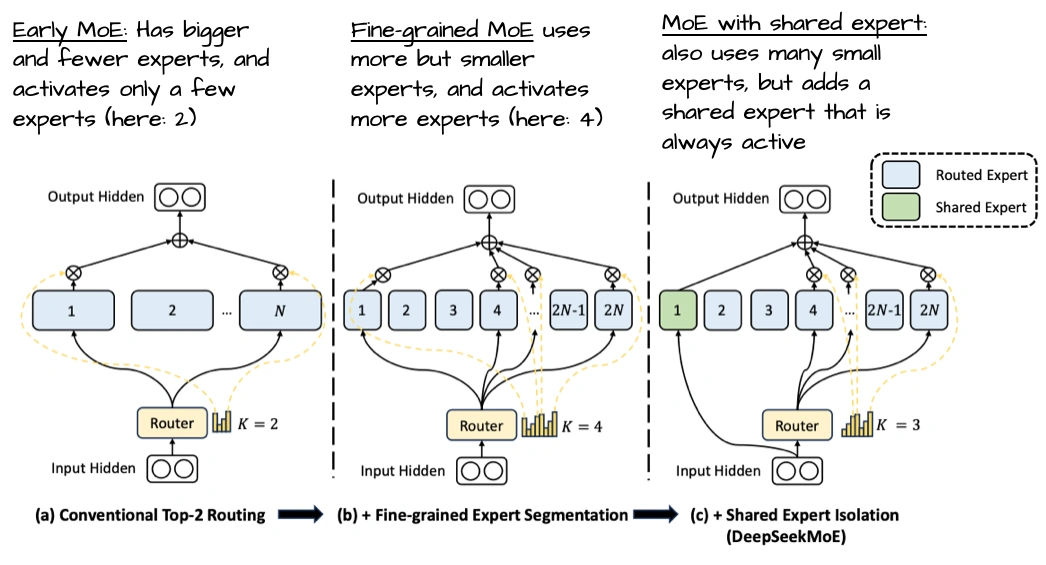

1.2 MoE(混合专家系统)

它总共6710亿参数,但不是所有参数都用。每个MoE模块里有256个“专家”(其实就是小的FeedForward模块),推理时只激活9个——1个是所有人都用的“共享专家”,另外8个是按token选的。算下来每次推理只用370亿参数,既保持了大模型的“知识面”,又没那么费资源。

它发布的时候,性能直接超过了Llama 3 405B这些开源模型,算是当时的“开源天花板”之一。

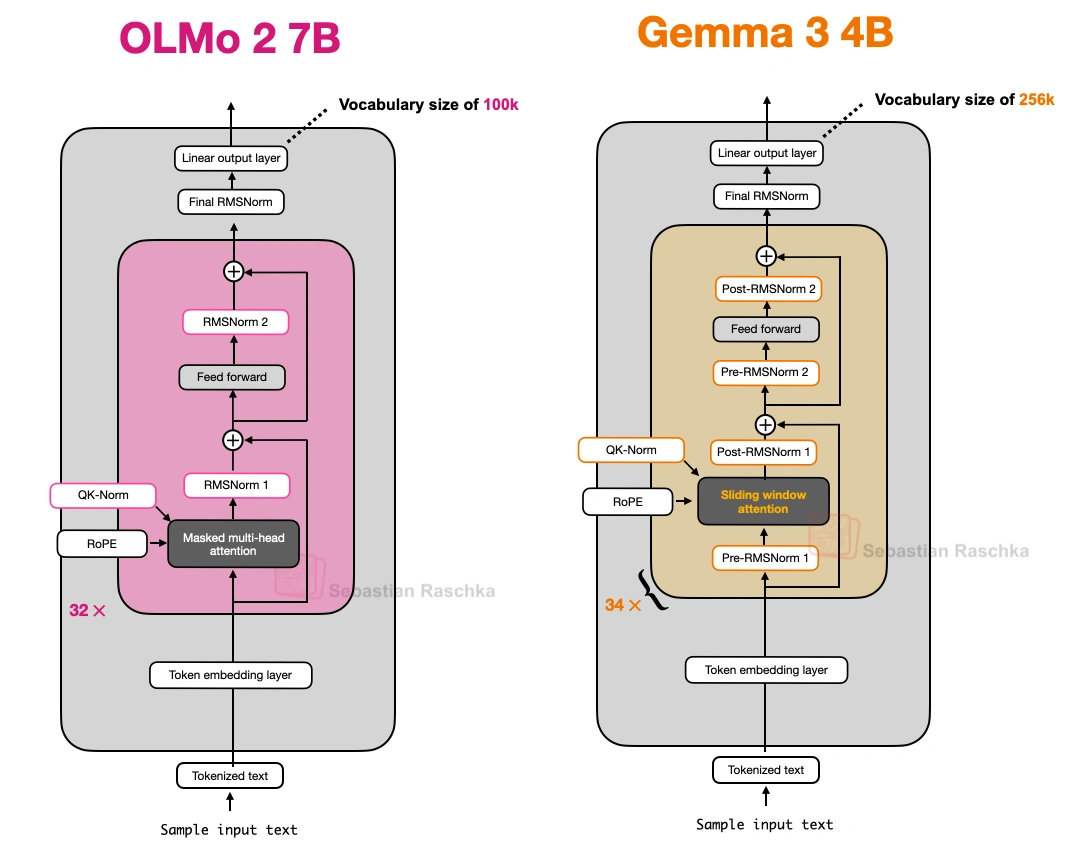

2. OLMo 2(艾伦人工智能研究所2025年1月出的,主打“透明”)

这模型不算跑分最顶的,但胜在训练数据、代码全公开,是个很好的“学习案例”,核心玩的是“归一化层”的花样:

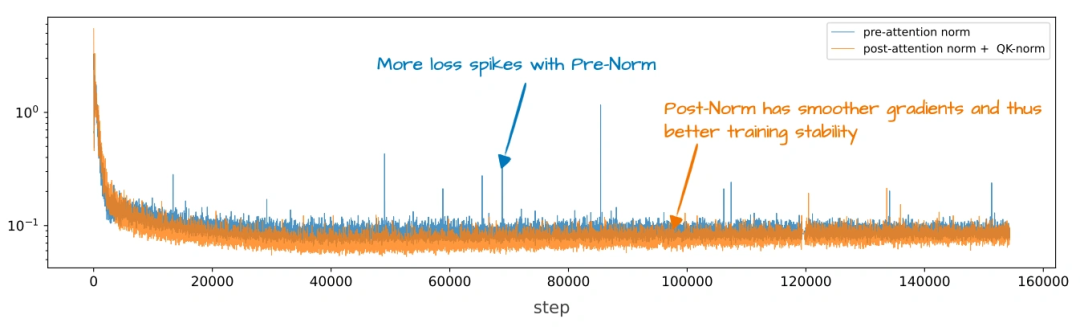

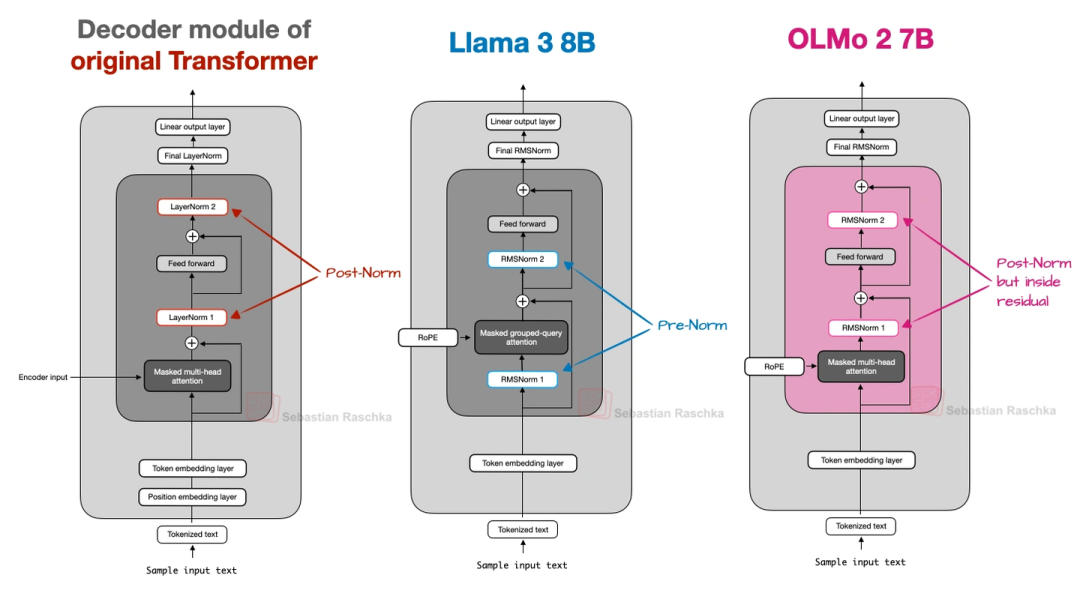

归一化层位置改了:

原来的GPT、Llama这些模型,归一化层(RMSNorm,比老的LayerNorm省参数)都放在注意力/FeedForward模块“前面”(叫Pre-Norm);OLMo 2反过来,放在“后面”,但还保留在残差连接里面(叫“类Post-Norm”)。这么改是为了让训练更稳定——看上就能发现,它的训练损失波动比Pre-Norm小多了。

加了QK-Norm:

在MHA模块里,给查询(Q)和键(K)单独加了一层RMSNorm,而且是在做RoPE之前。这技术不是它原创的,但加上之后训练稳定性又上了一个台阶(上图对比了Post-Norm、Pre-Norm和OLMo 2的设计,能清楚看到差异)。

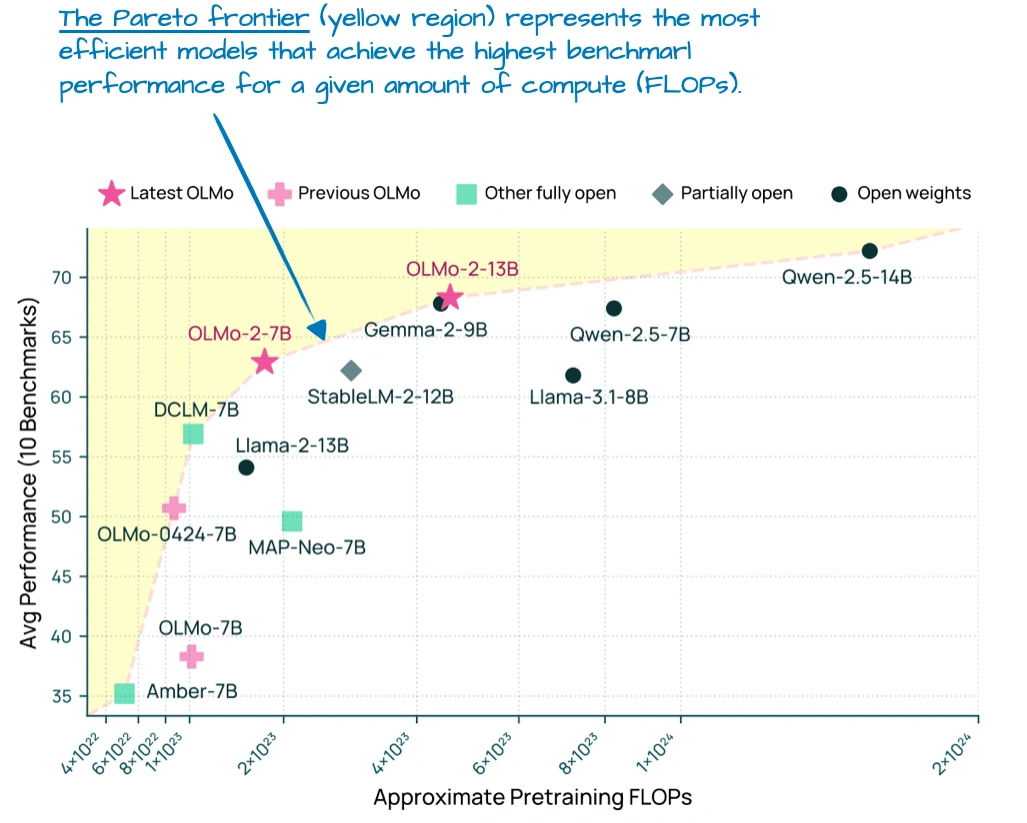

另外这个图也很关键:

它显示OLMo 2在“性能-计算成本”图上处于“帕累托前沿”——意思是同计算成本下,它性能最好;同性能下,它最省计算,这对想搭高效模型的人很有参考价值。不过它初期用的还是老的MHA,后来才出了32B的GQA版本。

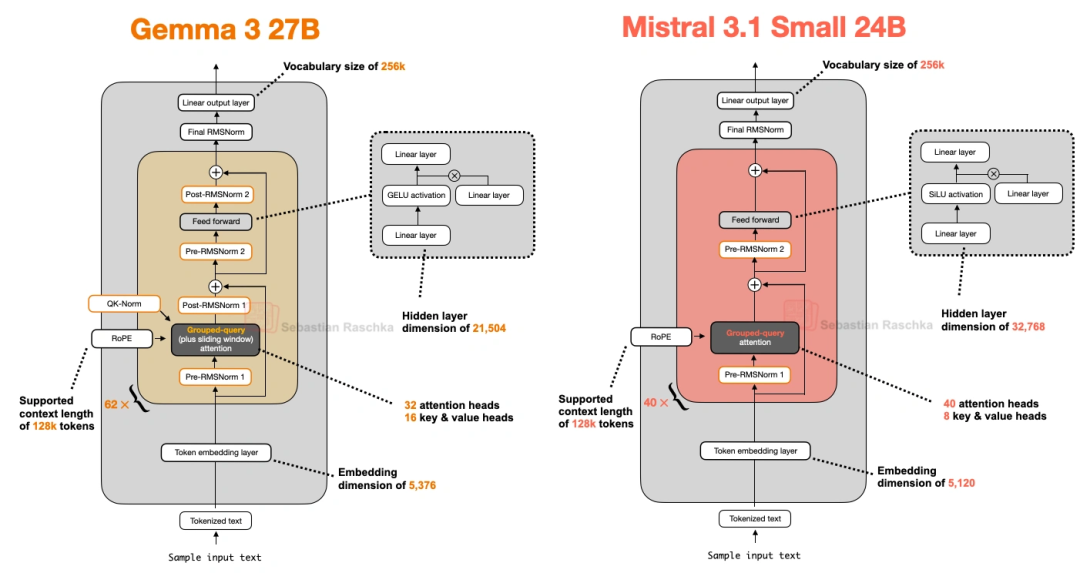

3. Gemma 3(谷歌的,有点被低估)

谷歌这模型主打“27B参数甜点”——比8B模型强不少,又没70B那么费资源,在Mac Mini上都能跑。核心亮点是“滑动窗口注意力”:

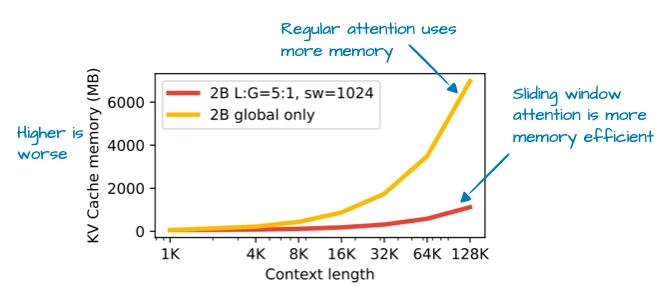

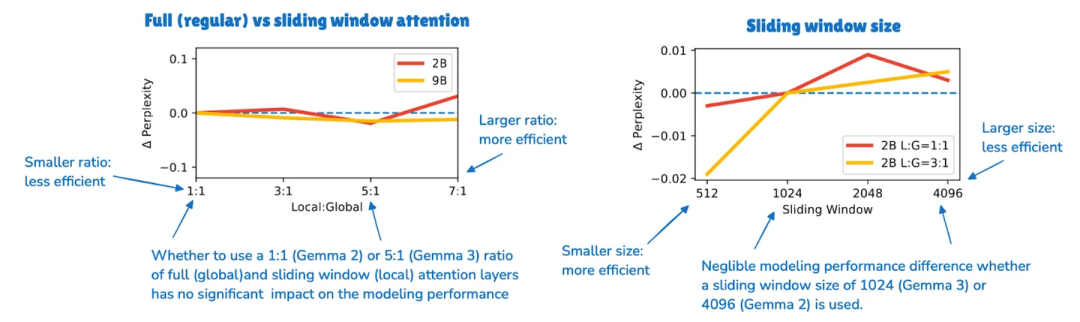

普通注意力是“全局的”,每个token能看所有其他token,但长序列下特费内存。滑动窗口是“局部的”,每个token只看周围一小片(窗口),窗口还会跟着token“滑动”。Gemma 3更狠,搞了5:1的比例——5层局部窗口注意力,才插1层全局注意力,窗口尺寸还从Gemma 2的4096缩到了1024。上图能看到,这么改之后KV缓存内存省了一大截;

上图可以看到,改了之后性能没怎么掉(生成文本的困惑度几乎没变)。

归一化层“前后都加”:

别的模型要么只在模块前(Pre-Norm),要么只在后面(Post-Norm),Gemma 3偏不——注意力/FeedForward模块前后都放RMSNorm,相当于“双重保险”,兼顾两种设计的优点(上图对比OLMo 2和它,能看到多出来的归一化层)。

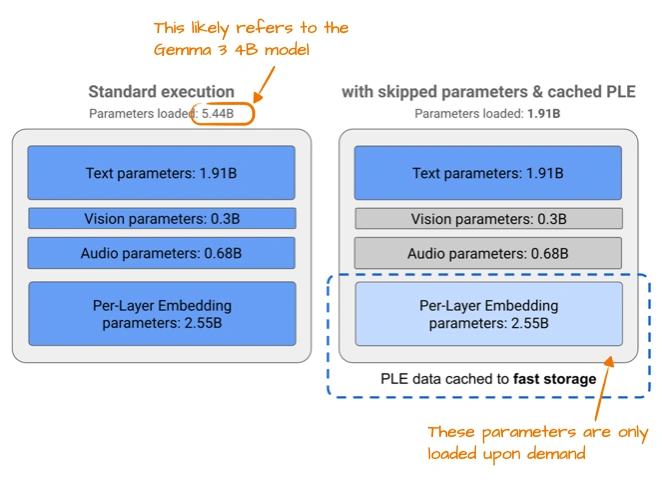

后来还出了个Gemma 3n,专门给手机用的:

一是用了PLE(逐层嵌入),需要哪个模态的嵌入(文本、音频这些)再从CPU/SSD调,不占内存;二是MatFormer(套娃Transformer),一个大模型能切成多个小模型用,想用多大切多大。

4. Mistral Small 3.1(2025年3月出的,24B参数,主打“快”)

这模型有意思,前代还用滑动窗口注意力,到它这儿直接弃了,改用普通GQA。但它比Gemma 3 27B还快,性能除了数学题差点,其他都更好——秘诀在细节:

- 自定义了Tokenizer(分词器),切词更高效;

- 缩减了KV缓存和Transformer层数,省了不少计算。

上图对比了它和Gemma 3 27B的架构,能明显看到层数、头数这些差异。推测它弃用滑动窗口,是因为GQA能兼容FlashAttention这种优化代码,虽然滑动窗口省内存,但不如GQA跑得快。

5. Llama 4(Meta的,继续玩MoE)

Llama 4也用了MoE架构,整体和DeepSeek V3很像,但有几个关键差异:

- 注意力用的是GQA,不是DeepSeek V3的MLA;

- MoE是“少而大的专家”——每个token只激活2个专家,每个专家的隐藏层尺寸有8192;而DeepSeek V3是“多而小的专家”,激活9个,隐藏层才2048;

- 它不是所有层都用MoE,而是隔一层用一个MoE模块、隔一层用稠密模块(DeepSeek V3除了前3层,全是MoE)。

上图把DeepSeek V3(6710亿参数)和Llama 4 Maverick(4000亿参数)放一起比,架构细节一目了然。另外Llama 4还支持多模态,但文章只聊了它的文本部分。

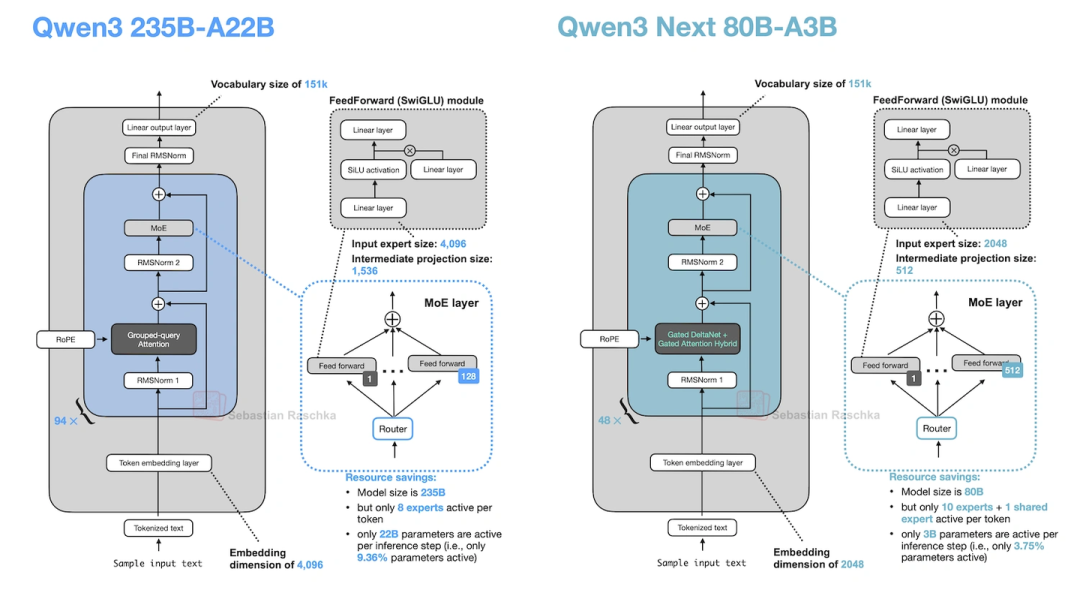

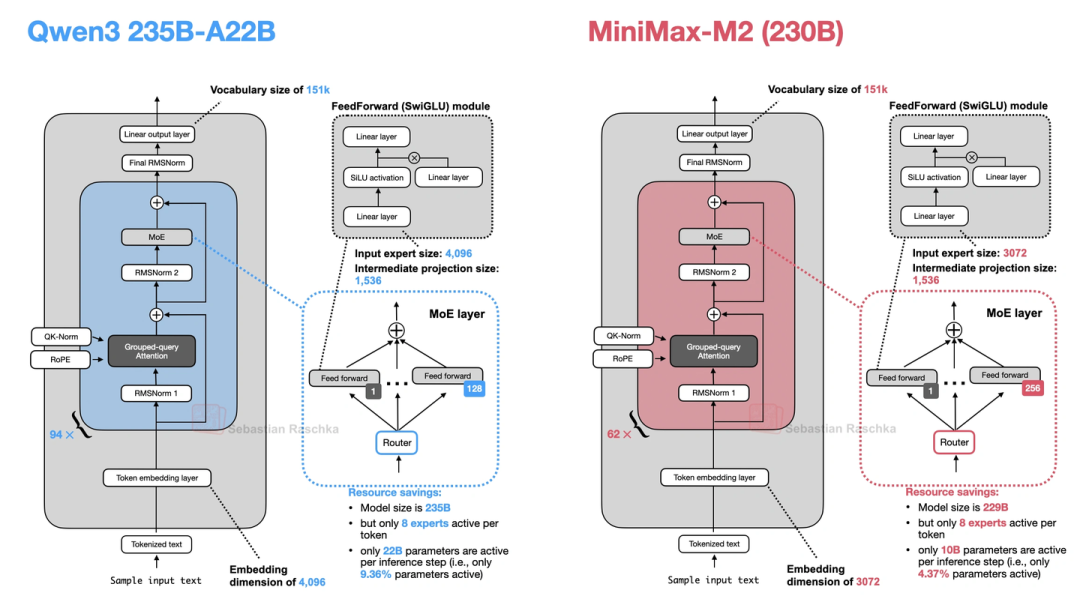

6. Qwen3(阿里云的,型号特别全)

Qwen3分“Dense版”和“MoE版”,覆盖了从0.6B到235B的参数规模,特别灵活:

Dense版:

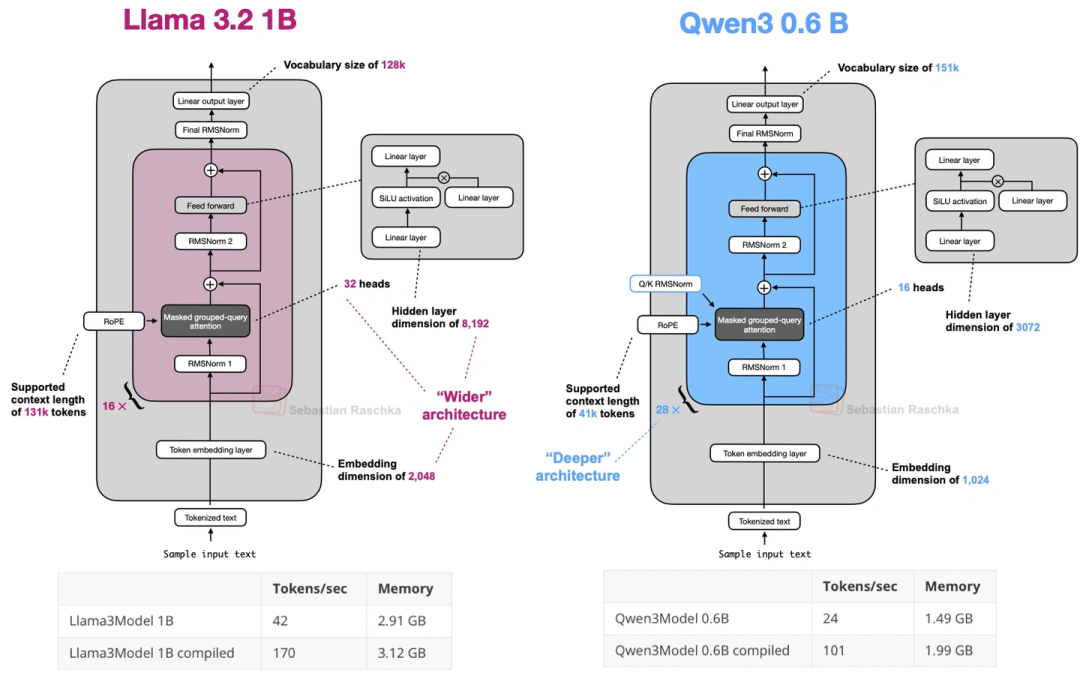

最小的0.6B模型,可能是目前最小的主流开源LLM——比Llama 3 1B还小,但设计上更“深”(Transformer块更多)、更“窄”(注意力头少、隐藏层小)。上图对比了它和Llama 3 1B,能看到Qwen3 0.6B内存占用更低,但生成速度稍慢(因为层多)。我自己试了试,本地训练、推理都很方便,已经把Llama 3 1B换成它了。

MOE版:

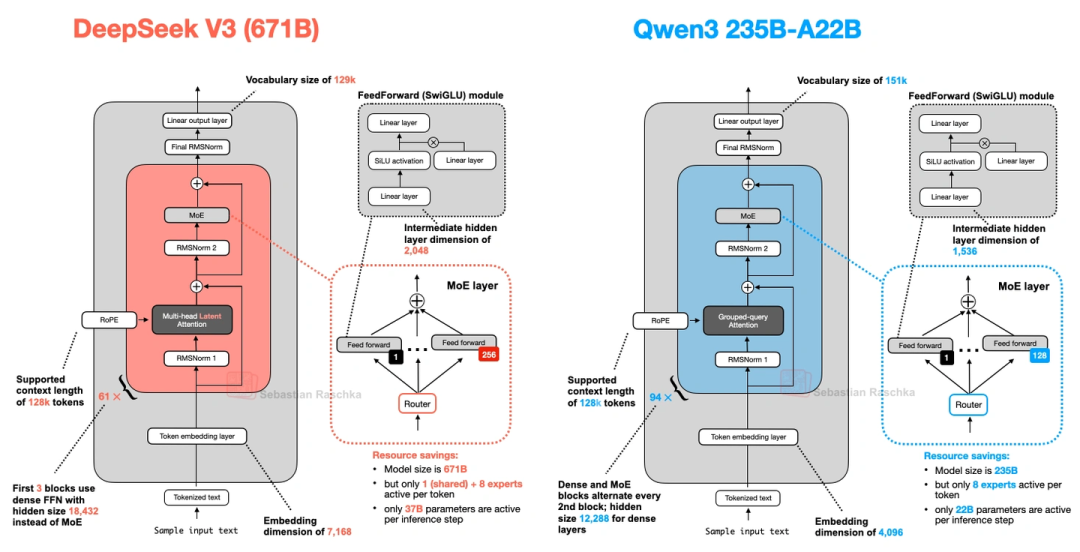

有30B-A3B(30亿总参数,每次激活3.3亿)和235B-A22B(2350亿总参数,每次激活220亿)两种。有意思的是,它没像DeepSeek V3那样加“共享专家”——前代Qwen2.5-MoE是有的。后来问了Qwen3的开发者,说是没发现共享专家有明显提升,还怕影响推理优化,就给去掉了。上图对比了DeepSeek V3和Qwen3 235B-A22B,除了共享专家,两者架构其实很像。

7. SmolLM3(3B参数,小而强)

这模型没那么火,但性能很能打——比同规模的Qwen3 1.7B、Llama 3 3B都好,而且训练细节公开,很良心。最特别的是它用了NoPE(无位置嵌入):

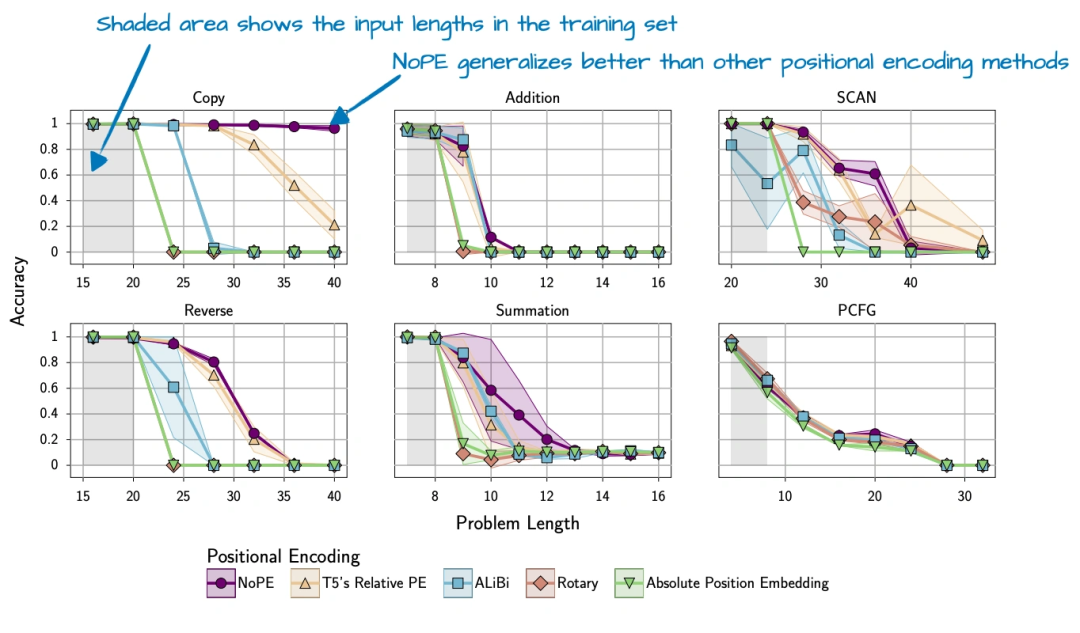

- 一般LLM会用RoPE这种显式的位置信号,但SmolLM3偏不——它完全不加任何位置嵌入,全靠“因果注意力掩码”(每个token只能看前面的token)隐含时序信息。而且它每4层才会省略RoPE,不是所有层都省。

上图是NoPE论文里的图,能看到用NoPE的模型,长序列泛化更好(序列越长,性能掉得越少)。不过要说明的是,NoPE原来只在1亿参数的小模型上测过,SmolLM3把它用到3B模型上,算是个尝试。

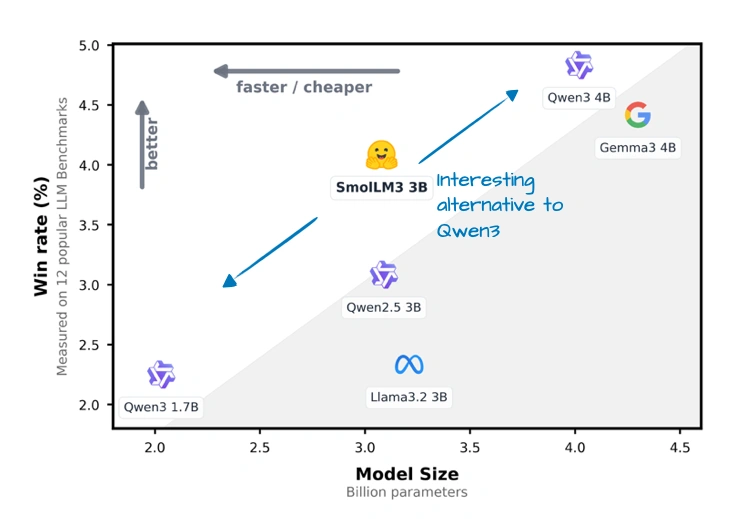

上图对比了SmolLM3和其他同规模模型的“胜率”(就是在测试里赢其他模型的比例),它确实比Qwen3 1.7B、Llama 3 3B这些都高。

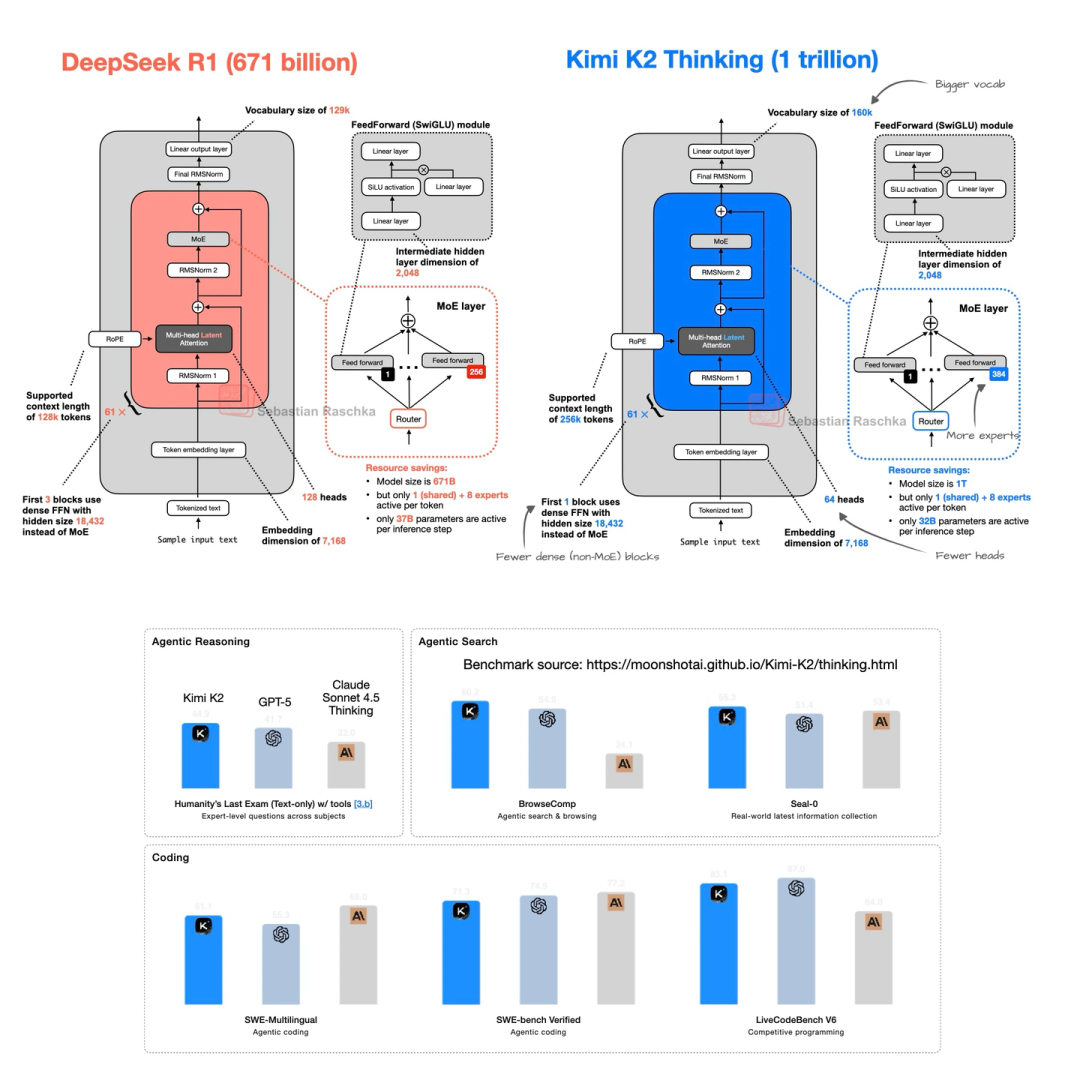

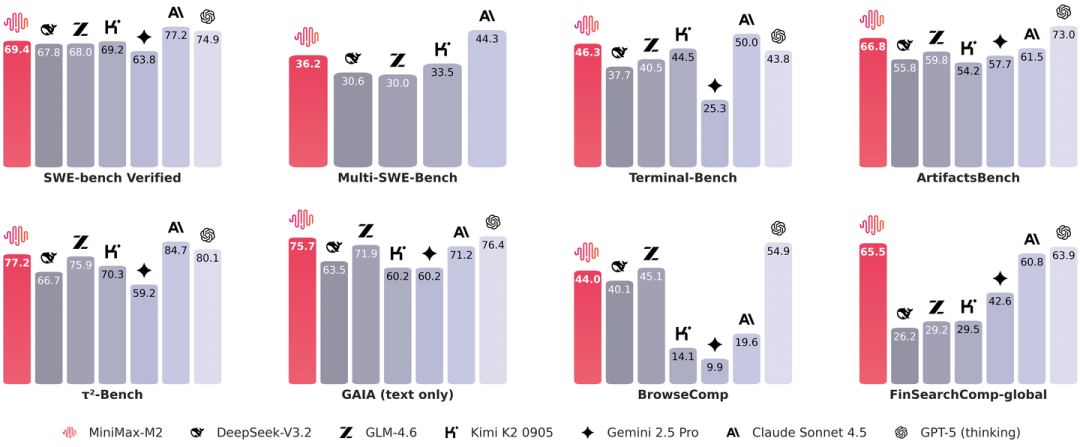

8. Kimi K2( moonshot AI的,1万亿参数,开源“巨无霸”)

这模型一出来就炸了——1万亿参数,是目前最大的开源LLM(截至2025年中),性能直接对标闭源的Gemini、Claude、ChatGPT。

- 架构其实是在DeepSeek V3基础上改的,主要调了两个地方:MoE专家数量更多了,MLA的头数更少了。

- 它还用了个叫Muon的优化器——之前最多只在16B模型上用过,这是第一次用在这么大的生产模型上。文中对比了它和OLMo 2的训练损失,Kimi K2的损失曲线又平又低,说明训练很稳定,学得也扎实。

后来还出了Kimi K2 Thinking,架构没变,就是把上下文长度从128k扩到了256k——能处理更长的文本了。上图显示它的基准性能甚至超过了一些闭源LLM,就是没和DeepSeek R1直接比,有点可惜。

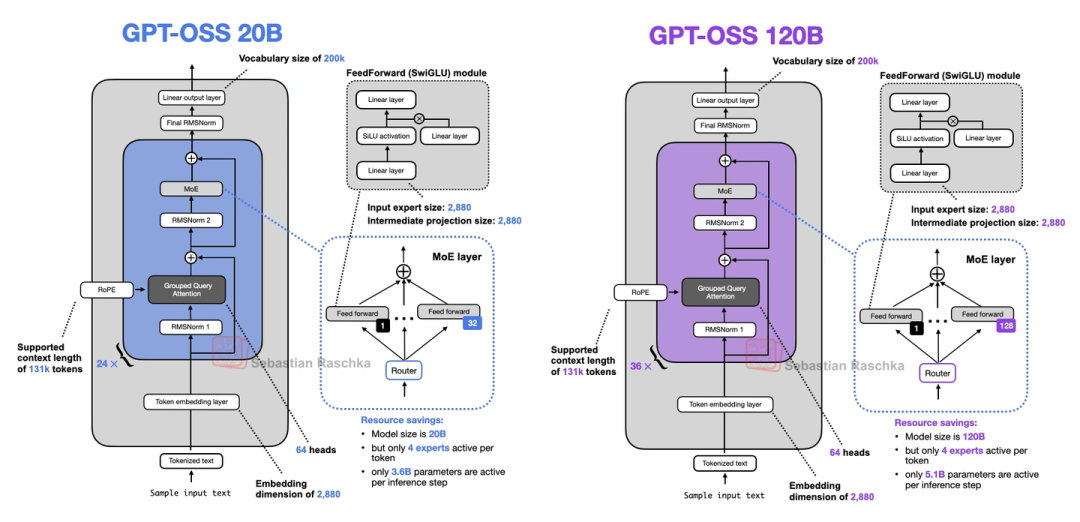

9. GPT-OSS(OpenAI的,多年来第一次开源模型)

OpenAI自从2019年GPT-2之后,终于又开源了两个模型:20B和120B参数,都是MoE架构。这俩模型有几个有意思的点:

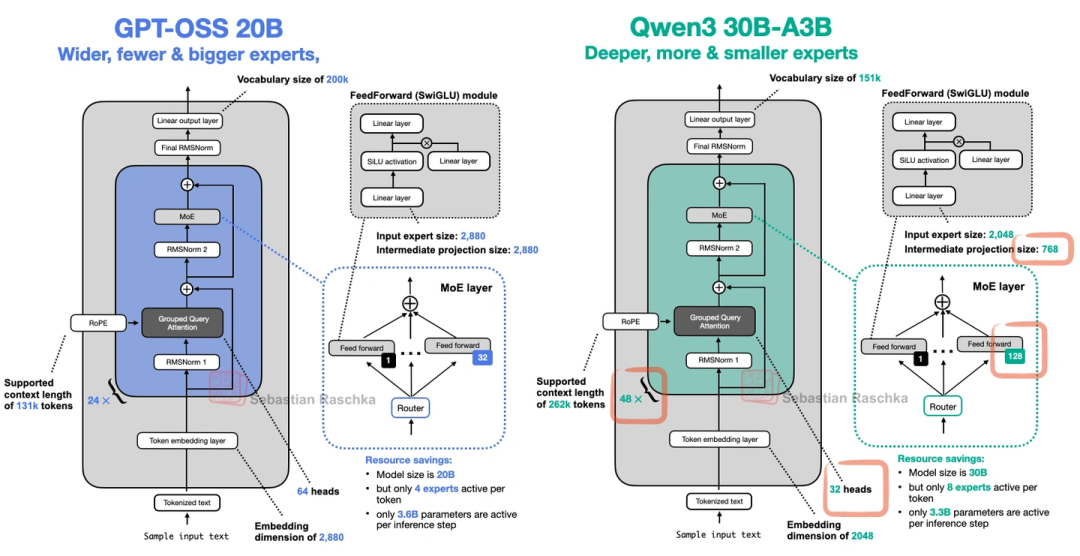

- 宽架构vs深架构:它走的是“宽”路线——嵌入维度2880(Qwen3才2048),专家的中间层维度也更大;而Qwen3是“深”路线(层更多)。宽架构的好处是推理时并行性好,生成速度快,但内存占用会高一点。

- 少而大的专家:它只有32个专家,每次激活4个——和现在“多小专家”的趋势反着来。上图是DeepSeekMoE论文的图,能看到多小专家其实更优,但OpenAI这么选可能有自己的考量。

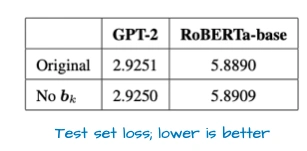

- 细节上还有三个小设计:用了滑动窗口注意力(每间隔1层用);加了GPT-2时代的“注意力偏置”,但上图显示这玩意儿对性能影响不大;搞了“注意力Sink”——不是在输入里加特殊token,而是学一个头级的偏置,稳定长上下文的注意力。

上图对比了它和Qwen3的MoE设计,差异很明显。

10. Grok 2.5(xAI的,生产级模型开源)

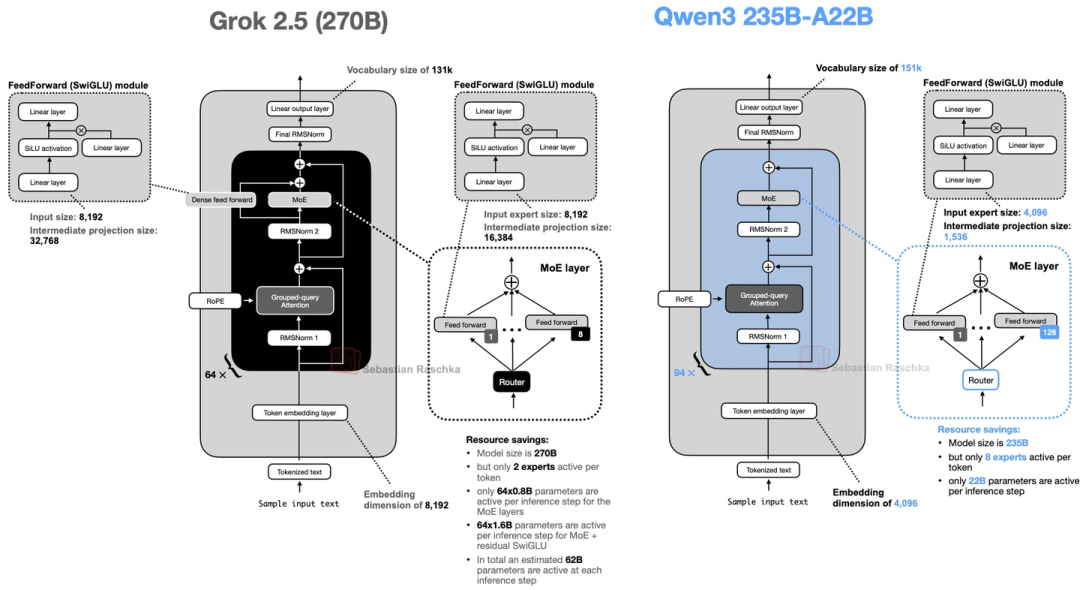

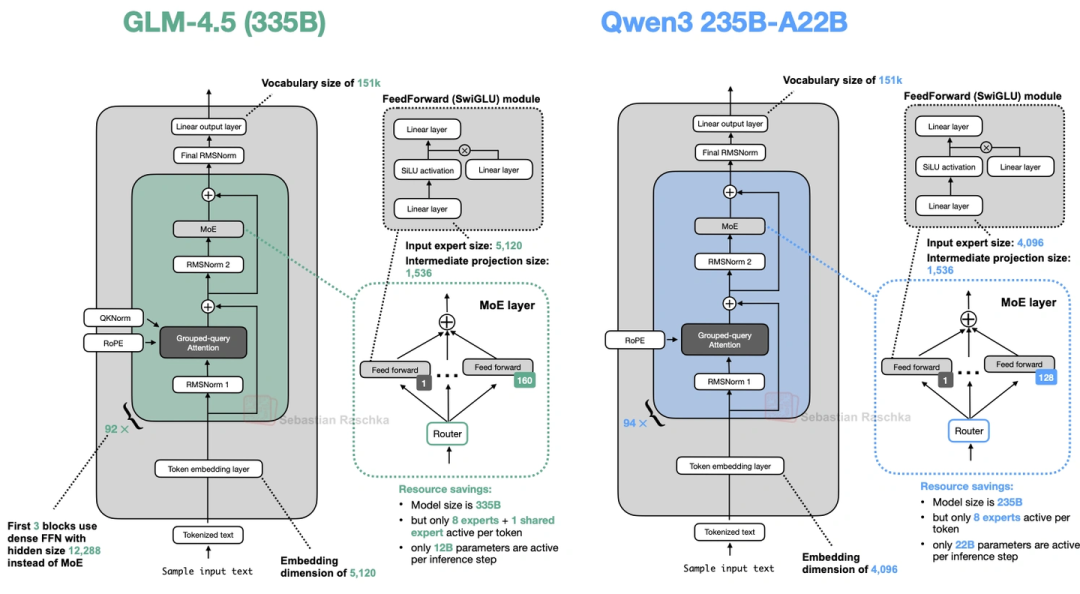

xAI把去年的旗舰生产模型开源了,270B参数,架构不算特别花,但有个细节值得说:

- 它用了8个“大专家”,还加了个“共享专家”——这个共享专家其实是个额外的SwiGLU模块,中间维度翻了倍,和传统的共享专家不太一样,但思路是相通的:让通用模式只学一次,省得每个专家都学一遍。

上图对比了它和Qwen3的架构,能看到共享专家的设计。它整体更贴近早期MoE的思路,说明xAI还是优先保证训练稳定。

11. GLM-4.5(智谱AI的,优化函数调用和智能体)

GLM-4.5有两个版本:355B参数的能超过Claude 4 Opus,106B的性能居然快追上355B了,特别适合做智能体、函数调用这些场景。核心亮点是:

- 前3层用稠密层:它不是一上来就用MoE,而是先放3层稠密层——这么做是为了避免早期MoE的“专家选择不稳定”干扰低阶特征(比如语法、基础语义)的学习,让后续MoE训练更稳。

- 加了共享专家(和DeepSeek V3一样),还保留了GPT-2式的注意力偏置。

上图对比了它和Qwen3的架构,前3层的稠密层很显眼。

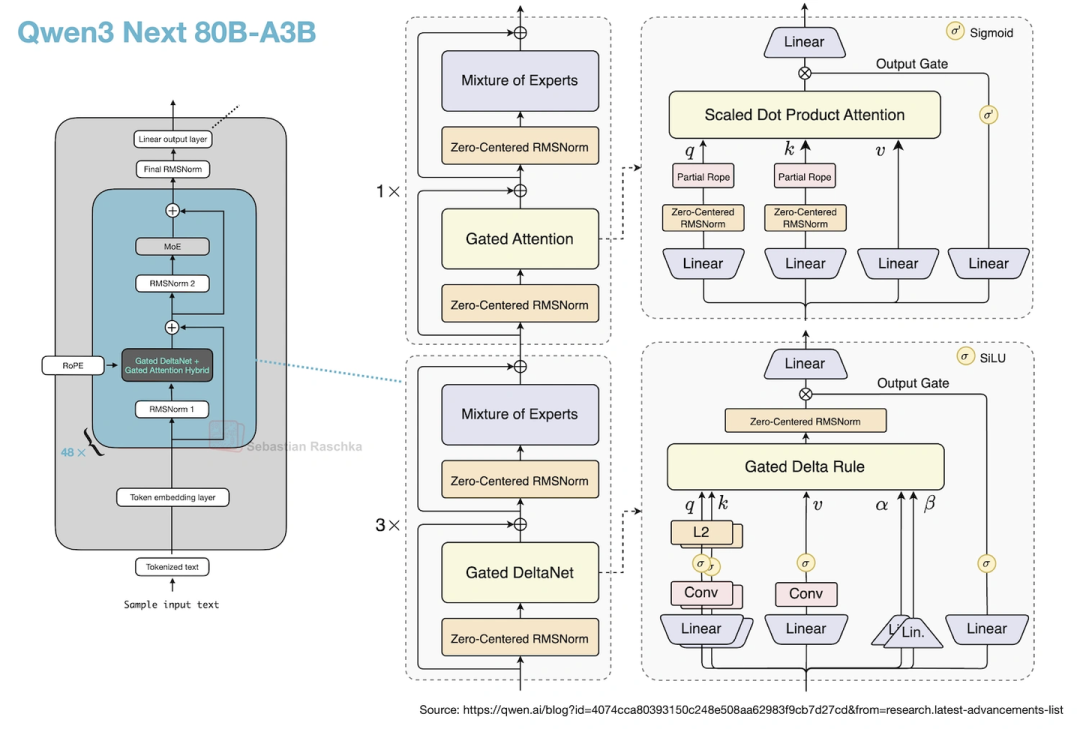

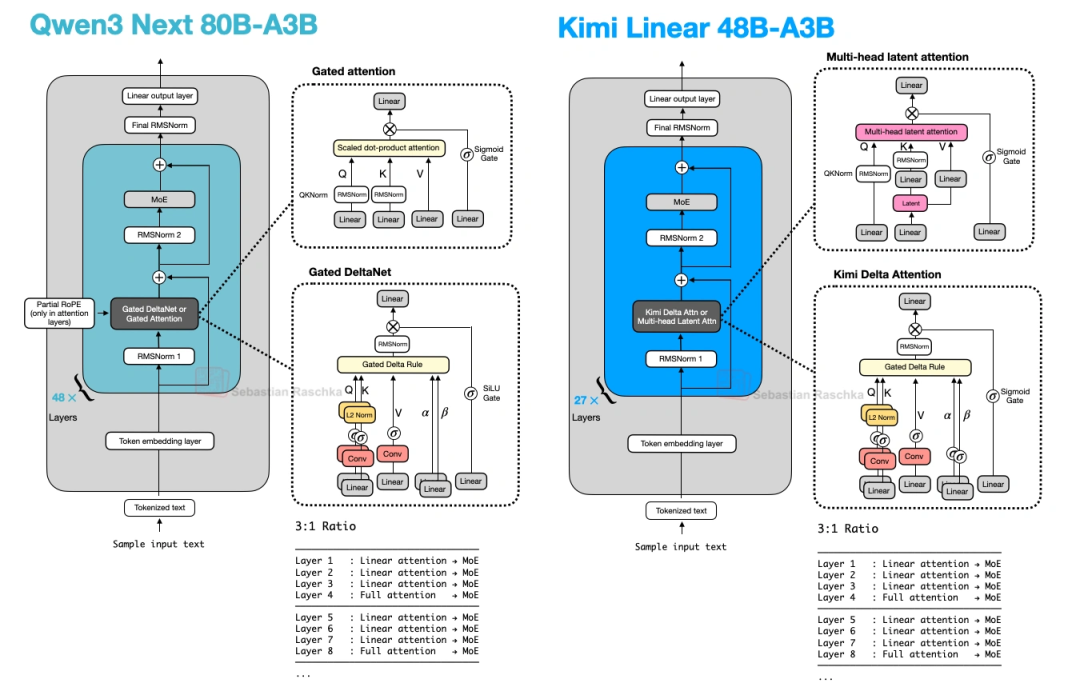

12. Qwen3-Next(阿里云9月出的,Qwen3的升级版)

Qwen3-Next是80B-A3B参数,在Qwen3基础上做了三个大升级,专门优化长上下文和效率:

- 专家数量翻4倍+加共享专家:原来Qwen3 MoE版专家少,还没共享专家;这次专家数加了4倍,还加了共享专家,容量和效率都提上去了。

- Gated DeltaNet+Gated Attention混合:3层Gated DeltaNet(线性注意力变体)配1层Gated Attention(优化过的GQA)——图36能看到这个混合机制。这么改是为了支持262k的原生上下文(原来Qwen3 235B只能支持32k,靠YaRN才能扩到131k),线性注意力的复杂度是O(n),不是O(n²),长序列下省太多内存了。

- 多token预测(MTP):训练时让模型一次预测t+1到t+k个token,不是只预测t+1——这样推理时用“投机解码”(先猜几个token再验证)的接受率更高,生成速度也更快。

上图对比了原版Qwen3和Qwen3-Next,专家数量和注意力机制的变化很明显。

13. MiniMax-M2(当前开源基准榜首,放弃线性注意力)

MiniMax-M2现在是开源模型里跑分最高的,230B参数,它最有意思的是“走回头路”——前代MiniMax-M1用了线性注意力(Lightning Attention),到M2又换回全注意力了,说是线性注意力在推理、多轮对话里表现不好。它的核心设计有三个:

- Per-Layer QK-Norm:之前的QK-Norm是所有注意力头共享一层RMSNorm,M2改成每个头单独用一层——相当于每个头有自己的“归一化规则”,能更好地捕捉不同头的特异性。

- MoE更稀疏:230B总参数,每次只激活10亿——比Qwen3 235B的22亿还少,推理更省资源。

- 部分RoPE:只给注意力头的一半维度加RoPE,另一半不加——怕长序列下RoPE旋转太“极端”,模型没见过,反而掉性能。

上图是它的基准性能图,比其他开源模型都高;前面对比了它和Qwen3的架构,Per-Layer QK-Norm和稀疏MoE很突出。

14. Kimi Linear(10月出的,线性注意力又活了)

MiniMax-M2刚放弃线性注意力,Kimi就出了Kimi Linear,48B参数,把线性注意力又捡起来了,还做了改进:

- 3:1混合注意力:3层Gated DeltaNet(线性注意力)配1层MLA(多头潜在注意力,替代全注意力)——和Qwen3-Next的比例一样,但用MLA比Qwen3-Next的Gated Attention更省内存。

- KDA(Kimi Delta Attention):Qwen3-Next的Gated DeltaNet用的是“标量门控”(一个值控制一个头),Kimi Linear改成“通道级门控”(每个特征维度都有自己的门控)——对内存的控制更精细,长上下文推理更好。

- NoPE:在MLA层完全不加位置嵌入,避免长序列下RoPE需要重新调参的麻烦。

上图显示,它的生成速度和Gated DeltaNet差不多,但性能比DeepSeek V3这种MLA架构还好——算是给线性注意力正名了。不过它只有48B参数,比Kimi K2小20倍,后续能不能用到更大模型上,还得看。

03 2024-2025年LLM架构的关键趋势

- MoE成了大模型的“标配”:只要参数过千亿,基本都用MoE——核心就是“总参数搞大(保证知识面),活跃参数搞小(省推理资源)”。不过共享专家的设计有分歧,有的加(DeepSeek V3、GLM-4.5),有的不加(Qwen3、MiniMax-M2)。

- 注意力机制一直在“降成本”:从MHA到GQA是省参数,到MLA是省KV缓存,到滑动窗口是省局部计算,再到线性注意力(DeltaNet、KDA)是把复杂度从O(n²)降到O(n)——全是为了在长序列下还能跑得动。

- 归一化层越玩越细:RMSNorm已经完全替代LayerNorm了,位置也从“只在前面”或“只在后面”,变成“前后都加”(Gemma 3)、“后面但在残差里”(OLMo 2);QK-Norm也成了注意力模块的“必选项”,甚至还出了Per-Layer QK-Norm(MiniMax-M2)。

- 位置嵌入开始“做减法”:RoPE还是主流,但NoPE(SmolLM3)、部分RoPE(MiniMax-M2)这些“少加甚至不加位置信号”的设计开始冒头——目的都是让模型在长序列下泛化更好,不用每次都重新调RoPE。

- 场景化优化越来越明确:专门给手机做的(Gemma 3n)、专门搞长上下文的(Kimi K2 Thinking、Qwen3-Next)、专门做智能体的(GLM-4.5)——不再追求“一个模型包打天下”,而是针对具体场景优化。

总的来说,现在的LLM架构没什么“颠覆性突破”,但全是“精准优化”——怎么更省内存、更快推理、更稳训练、更适配场景,这些才是开发者最关心的。后续就看线性注意力能不能用到更大模型上,以及MoE的共享专家设计会不会有更优解了。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。我们整理出这套 AI 大模型突围资料包:

- ✅ 从零到一的 AI 学习路径图

- ✅ 大模型调优实战手册(附医疗/金融等大厂真实案例)

- ✅ 百度/阿里专家闭门录播课

- ✅ 大模型当下最新行业报告

- ✅ 真实大厂面试真题

- ✅ 2025 最新岗位需求图谱

所有资料 ⚡️ ,朋友们如果有需要 《AI大模型入门+进阶学习资源包》,下方扫码获取~

① 全套AI大模型应用开发视频教程

(包含提示工程、RAG、LangChain、Agent、模型微调与部署、DeepSeek等技术点)

② 大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

③ 大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

④ AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

⑤ 大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

⑥ 大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

以上资料如何领取?

为什么大家都在学大模型?

最近科技巨头英特尔宣布裁员2万人,传统岗位不断缩减,但AI相关技术岗疯狂扩招,有3-5年经验,大厂薪资就能给到50K*20薪!

不出1年,“有AI项目经验”将成为投递简历的门槛。

风口之下,与其像“温水煮青蛙”一样坐等被行业淘汰,不如先人一步,掌握AI大模型原理+应用技术+项目实操经验,“顺风”翻盘!

这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

以上全套大模型资料如何领取?

2927

2927

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?