当育儿补贴从 “个别城市试点” 升级为 “全国性政策工具箱”,这场覆盖 2.4 亿育龄人口的政策变革,早已超越 “发钱鼓励生育” 的表层逻辑。

当我们把政策条文和四张图表进行交叉解码,我们能窥见人口战略转型、社会契约重构、经济底层逻辑的三重蜕变 —— 育儿补贴,实则是中国应对 “低生育陷阱” 的系统性尝试,其背后藏着更复杂的“政策野心”与时代命题。

一、补贴瞄准的核心矛盾:谁在压垮生育意愿?

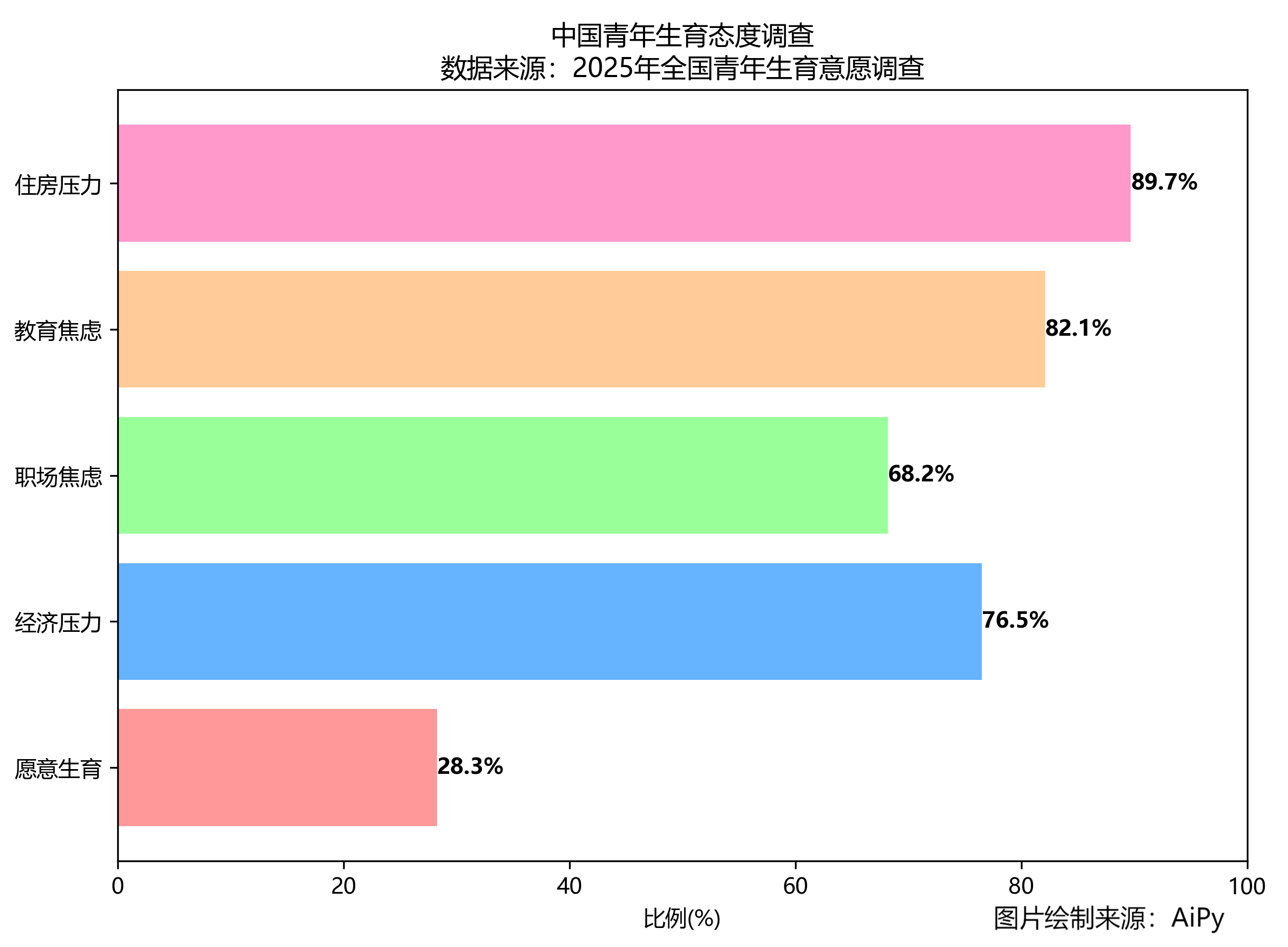

1.青年生育压力的 “四维绞杀”

住房上:一线城市买套房,得不吃不喝攒 25 年,就算啃光双方父母的近些年积蓄来凑首付,往后每月还房贷也得勒紧裤腰带。连安身都难,哪敢想添个孩子挤更小的空间?

养娃的账更吓人:一年早教班要花 3 万多,相当于普通家庭近五分之一的收入;好学校旁边的房子更是贵的没边,上海徐汇区甚至卖到 18 万一平米;从小学到高中,课外班一路补下来,要花 80 多万。

经济支出方面:奶粉、尿布、看病… 每个月多出来的几千块,把工资卡掏得底朝天。本来工资就紧巴巴,添个孩子更是雪上加霜,连 “偶尔下馆子” 都成了奢侈。

再说职场上的“绞索”:女的怕生娃后职位被新人顶掉,男的不敢休产假,怕丢了工作没法养家。职场对生育的 “隐形歧视”,把夫妻俩的退路都断了。

不是不想生,是这些看得见的成本,早把 “生” 的勇气压没了。

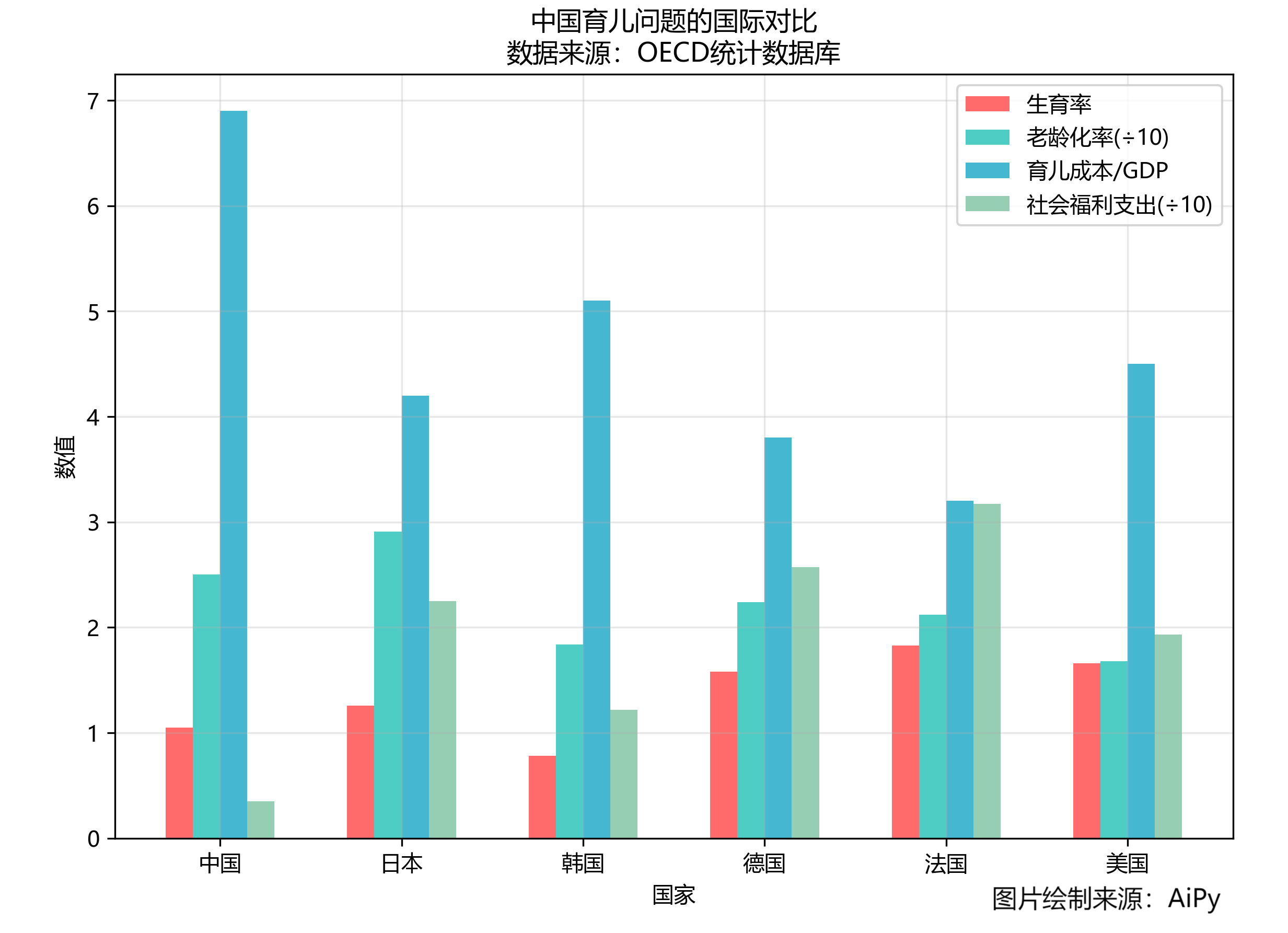

2.国际对比下的 “福利赤字鸿沟”

中国育儿成本占 GDP 比重碾压法美,社会福利却不足其五分之一。法美靠高福利托举育儿成本,生育率稳定在 1.7 以上;日韩虽成本高,但福利仍优于中国,却因补位太晚,生育率长期低迷。这道鸿沟的本质,是高成本与低福利的失衡,直接挤压家庭生育空间—— 当育儿几乎全靠家庭“掏腰包”,而政府与社会支持缺位时,生育自然成了奢侈的选择。

二、补贴的经济逻辑:人口如何支撑未来?

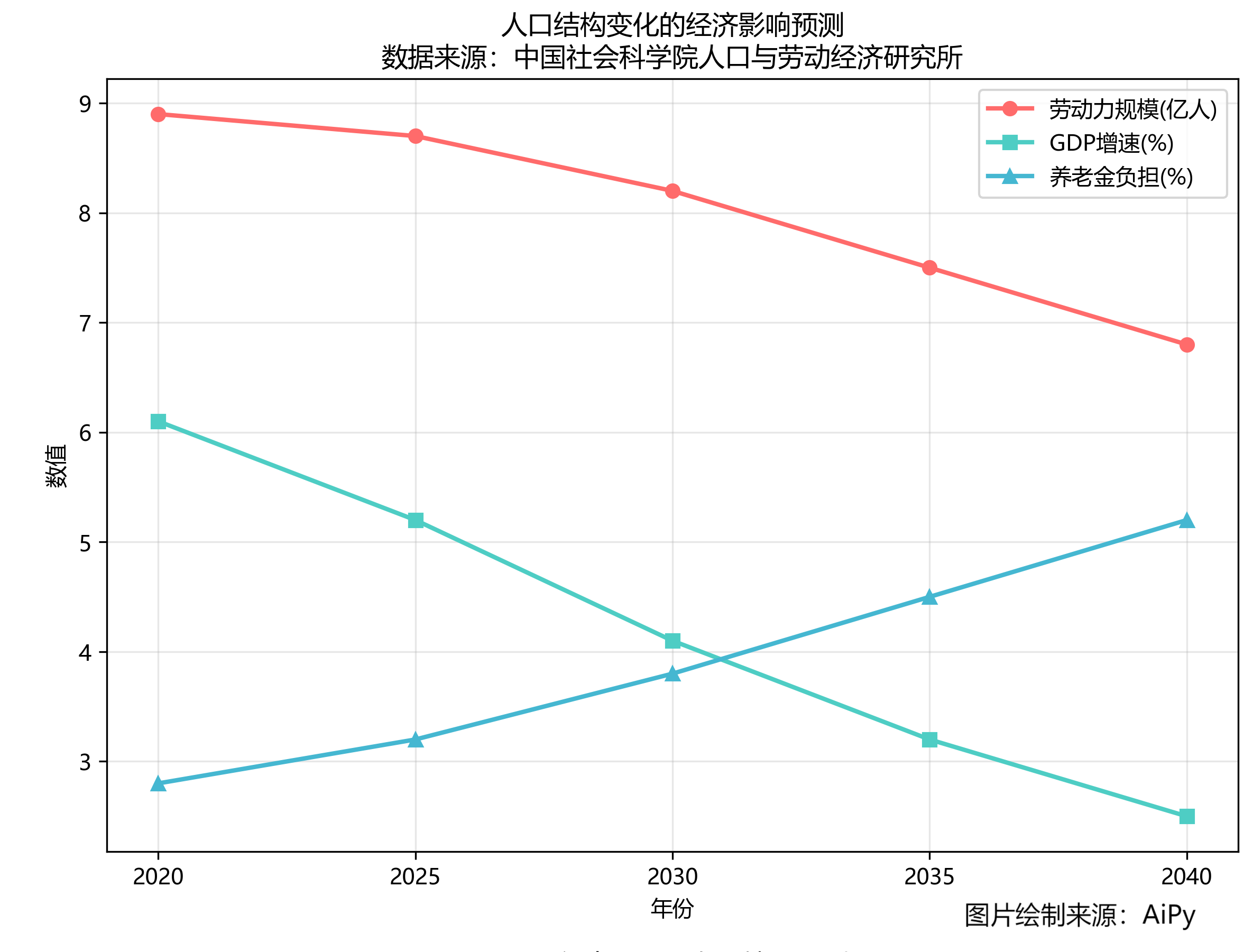

1.劳动力衰减的 “时间漏斗” 与产业突围

2020-2040 年,劳动力规模将减少 2.1 亿,直接拉低GDP增速;养老金负担翻了接近一倍,三条曲线勾勒出残酷现实:人少了,经济和养老都扛不住。育儿补贴本质是场 “人力资本期货赌局”:现在砸钱催生,赌未来这批孩子长成工程师、技工,一边顶经济增长,一边填养老金窟窿。毕竟,没人干活,两头早晚塌房,不如提前押注 “未来劳动力” 接盘。

东莞试点印证此逻辑:2023年推出 “育儿补贴 + 留人计划”,育儿家庭每月获600元补贴 + 企业社保减免,带动制造业回流率提升12%。德国在这方面提供了更为直观经验:1970-2020年劳动力减少12%,但通过 “教育补贴 + 双元制职业培训”,将人口质量转化为 “隐形劳动力”,实现人均 GDP 翻倍(从1.8万欧元→4.5万欧元)。

2.补贴力度决定未来走向的 “情景战争”

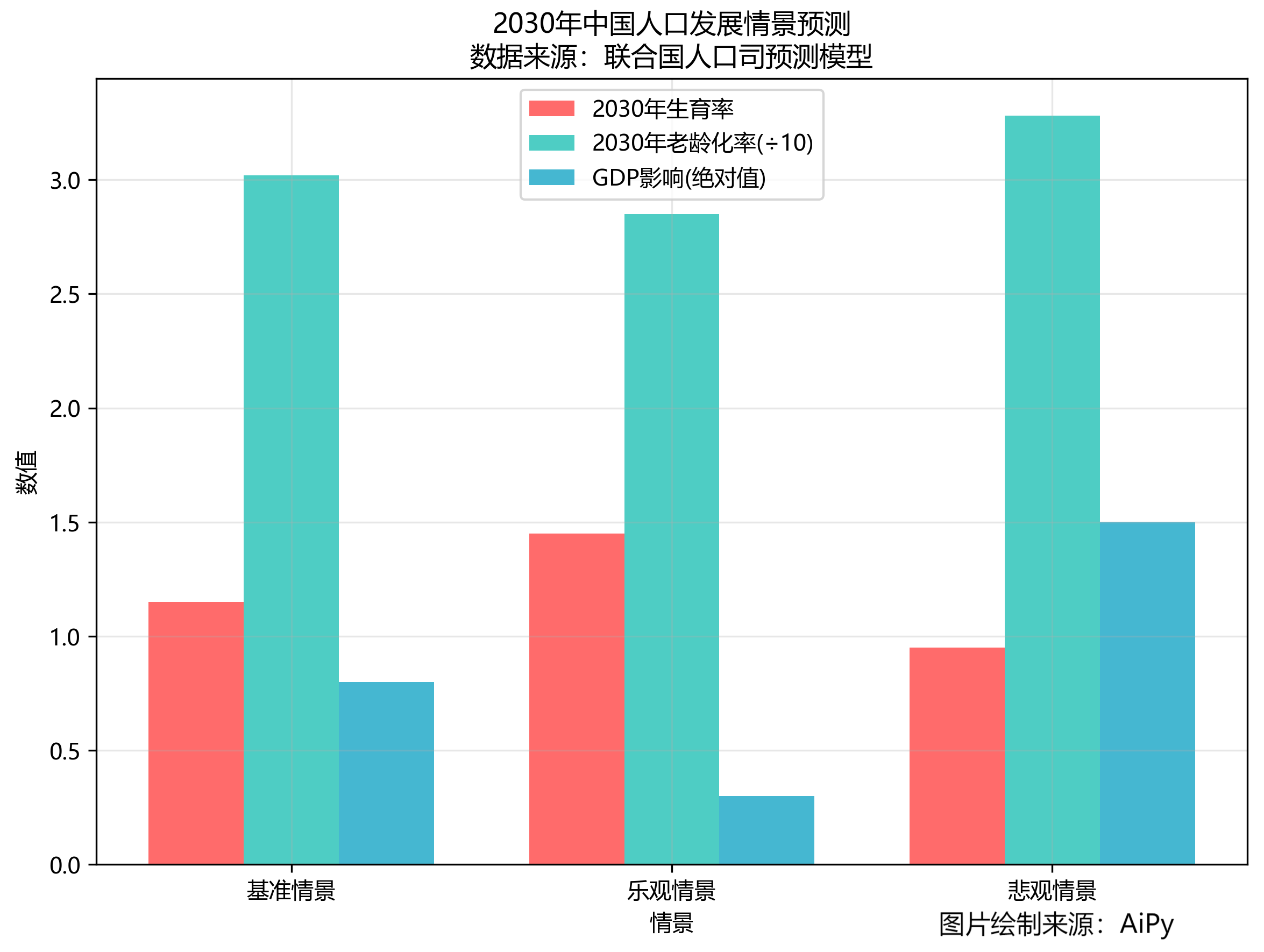

当生育政策成为经济变量:三个情景模拟推演中国人口经济的"分岔路"

①基准情景(佛系补贴):若仅维持 “每月 500 元” 级别的补贴(如当前多数城市),生育率将困在1.15,老龄化率30.2%,2030年GDP损失超2万亿 —— 无异于“用零钱对抗海啸”,无法撼动住房、教育的系统性压迫。

②乐观情景(组合拳突围):在个别城市搞试点,进行“补贴 + 托育 + 职场改革”:三孩家庭获20万购房补贴 + 免费托育(覆盖率 65%)+ 男性强制90天育儿假,测算显示,试点区生育率将达1.32(超全国均值21%)。这套组合拳本质是重构生育成本结构——用住房杠杆撬动家庭资产配置,托育基建化解女性职场断崖,育儿假打破性别分工枷锁。

③悲观情景(补贴失效):若补贴停留在“口号式发钱”,2035年生育率或跌破0.95,老龄化达32.8%,劳动力短缺迫使电子、纺织等产业加速外迁(如越南承接中国15%劳动密集型产能),经济将陷入"低增长-高负债"死亡螺旋,政策调整成本呈指数级上升。

三、补贴背后的深层蜕变:政策逻辑如何重构?

1.从 “人口红利索取” 到 “人口发展投资”

四十年前,“人口红利” 是 “廉价劳动力 × 规模生产” 的粗放逻辑;今天,育儿补贴标志国家将人口视为 “需要培育的资产”:0-3 岁托育补贴(投资大脑发育)、教育券(投资知识储备)、住房优先(投资家庭稳定),本质是对 “人力资本萌芽期” 的战略押注 —— 社科院测算,每投入1元育儿补贴,未来20年可收获3.2元的GDP回报(健康劳动力 + 消费拉动)。

2.从 “家庭独自扛” 到 “社会共担当” 的契约革命

传统观念中,育儿是 “家事”;但前文中提到育儿的89.7%压力来自 “公共资源分配”、82.1% 来自 “公共服务供给”,因而此次育儿补贴实则是在改写 “社会契约”:由国家(发钱 + 建托育)、企业(弹性工时 + 反歧视)、家庭(生育决策)共担成本。

3.从 “规模经济” 到 “质量经济” 的底层切换

中国制造业增加值占比从32%降至27%(2025年),服务业占比突破58%—— 这意味着,未来经济增长更依赖 “高素质劳动力” 而非 “人口规模”。育儿补贴是 “质量经济” 的前置引擎:地区对高学历家庭额外补贴10%,将带动新生儿中本科家庭占比提升15%,间接为数字经济、生物医药产业储备人才。

四、未来走向:补贴如何避免 “昙花一现”?

1.精准化:从 “撒胡椒面” 到 “靶向爆破”

①空间精准:一线城市重点补贴住房(如深圳三孩家庭房贷利率降 1.5%,首付比例降 5%),县域侧重托育(如甘肃某县建12所公办托育园,覆盖率从8%→65%);

②群体精准:向低收入家庭倾斜,试点 “育儿补贴券”,低收入家庭可直接兑换托育、奶粉等实物;

③孩次精准:二孩补贴是一孩的1.5倍(二孩每月补1800 元,一孩1200 元),三孩叠加教育券(三孩享10万教育基金)。

2.协同化:从 “单一补贴” 到 “生态编织”

补贴必须与三大改革联动:

①教育公平:一线城市试点 “教师轮岗+多校划片”,削弱学区房溢价,缓解教育焦虑;

②职场保障:地区立法“生育歧视入刑”,建立全国举报平台,带动女性生育后就业率提升;

③托育基建:参考他国做法,新建公办托育园,覆盖率从15%→30%,促进生育率提升。

3.长效化:从 “应急政策” 到 “制度基建”

①资金闭环:开征 “生育支持税”(高收入群体加税 1%),试点城市筹取生育专项基金;

②全周期支持:构建“0-18岁政策链”:0-3岁补托育,4-6岁补早教,7-18岁补教育,形成 “无缝兜底”;

③国际经验嫁接:借鉴日本“育儿积分制”,积分可兑换托育、教育、旅游。

育儿补贴的本质,是一场 “用今天的资源,赌明天的人口” 的战略博弈。它不仅关乎生育率,更关乎中国能否在人口结构剧变中,完成从 “规模竞争” 到 “质量竞争” 的文明跃迁。

当补贴不再是新闻,而是像社保一样自然的社会基建时,或许我们才能真正破解 “低生育困局”—— 毕竟,最好的生育鼓励,不是补贴本身,而是让每个生命都能在公平、安全、有希望的环境中诞生,让 “生得起、养得好” 成为时代标配。

(本文分析基于公开数据和政策文件,使用AiPy工具进行数据处理和可视化,以增强洞察深度。)

787

787

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?