本篇文章主要是回顾一下B-tree(B树) B+tree(B+数) 数据结构在磁盘存储方面的应用,以及理解目前Mysql 数据库和Mongo 数据库底层的数据存储结构。

参照文章:

B-tree 和B+tree :

https://www.cnblogs.com/vianzhang/p/7922426.html

Mongo wireTiger 存储引擎分析:

https://source.wiredtiger.com/3.2.1/tune_page_size_and_comp.html

https://mongoing.com/archives/35143

https://www.cnblogs.com/olinux/p/6108203.html

1 B 树与 B+ 树介绍

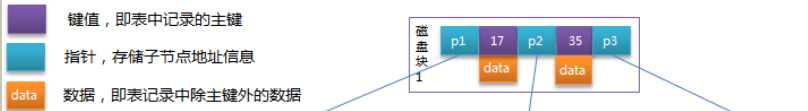

B 树中文名 :平衡多路查找树,为了磁盘等外存储设备设计的一种平衡查找树。 B+ 树 是基于B树的一个变种。都是为了数据存储和检索而设计的一种结构。

B 树的特点:

每个节点的构成:

1. 节点数据;

2. 节点索引;

3. 指向子结点的指针;

m 阶树

1.每个节点最多拥有m个子树

2.根节点至少有2个子树

3.分支节点至少拥有m/2颗子树(除根节点和叶子节点外都是分支节点)

4.所有叶子节点都在同一层、每个节点最多可以有m-1个key,并且以升序排列借个图,图来自参照博客

B+树与 B树的结构相同,区别就是B+ 的数据存放在叶子节点,而B数每个节点都有。

通俗来说,选用B-tree 还是B+ tree 跟使用场景有关,B 树的特点, 索引和数据都存在节点,每个节点的索引存储就会少,势必深度会增加,树深度大了,跟磁盘IO的交换次数就会变多,查询性能就会下降。但是优点是,索引跟数据在同一节点,查找索引数据非常快。B+ 树,从结构上来说与B树没什么区别,主要是将数据存储放到了叶子节点,从而索引存储的数量变多,树的深度降低。

Mysql Innodb 存储引擎选择B+树,其一是树的深度降低了,因为数据存储在叶子节点的原因,可以减少IO和磁盘的交互次数,其二 在树的叶子节点做了一个链式环结构,因为B+树的特性,叶子节点是有序排列的,通过指针的方式叶子节点数据构成了一个有序链表,在查询大小区间的数据时候更方便。

2 mongo wiredTiger 的索引原理

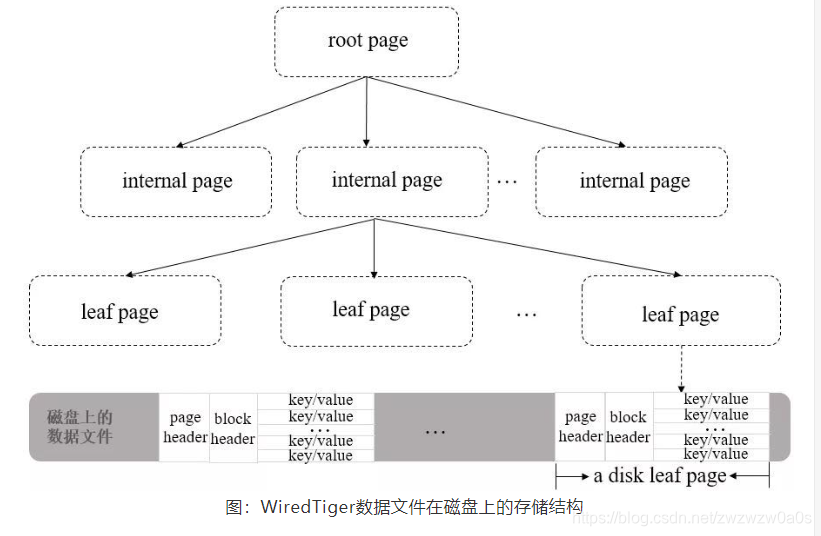

首先wiredTiger 存储的引擎数据存储使用的是B+Tree 结构。 与 Mysql innodb 不同的时,它的叶子节点之间没有通过链式结构形成一个链表,而是每个叶子节点以page 的方式存储了数据。参照图:摘自mongo中文社区

可以看到leaf page 上存储的数据主要由 page header ,block header , key/value 数据构成。

page header : 页的类型、页中实际载荷数据的大小、页中记录条数

block header: 块在磁盘上的寻址位置、数据checksum 等

在mongo 中是通过page 页来分配block 进行数据存储的,如果要定位某一行数据(key/value)的位置,可以先通过block的位置找到此page(相对于文件起始位置的偏移量),再通过page找到行数据的相对位置,最后可以得到行数据相对于文件起始位置的偏移量offsets。

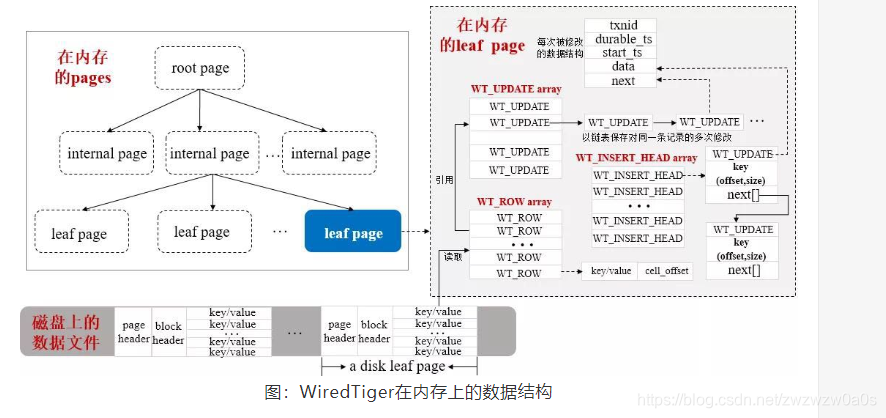

而内存中除了B+tree 外又多了几种数据结构 ,一种是数组,主要是WT_ROW 和 WT_UPDATE 使用,一种是跳跃表主要是

WT_INSERT_HEAD 使用。

总结 mongo 采用Copy on write 的方式写数据,会先写到内存cache 中,会通过checkpoint 的方式来进行数据持久化,默认是60s 或少log 文件达到2G。 checkpoint 时,并不是在原来的节点上进行,而是写入新分配的page 上,copy 快照的方式。每次都会产生一个新的root page. 同时数据都会写入WAL 中。 当数据库crash 后,恢复是从WAL 中进行最新数据的恢复。

本文深入探讨B树与B+树的概念,分析它们在磁盘存储中的应用,重点阐述MongoDB的wiredTiger存储引擎如何利用B+树实现索引。wiredTiger的叶子节点以page方式存储数据,结合page header和block header定位数据。MongoDB采用Copy on write策略,数据先写入内存,通过checkpoint持久化,并利用WAL确保数据安全性。

本文深入探讨B树与B+树的概念,分析它们在磁盘存储中的应用,重点阐述MongoDB的wiredTiger存储引擎如何利用B+树实现索引。wiredTiger的叶子节点以page方式存储数据,结合page header和block header定位数据。MongoDB采用Copy on write策略,数据先写入内存,通过checkpoint持久化,并利用WAL确保数据安全性。

759

759

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?