当三个天才给分布式系统下了"死亡判决"

1985年,三位计算机科学家Fischer、Lynch、Patterson发表了一篇震惊学界的论文:在异步分布式系统中,即使只有一个节点崩溃,也不存在能保证终止的共识算法。这个后来被称为FLP定理的结论,给分布式系统判了"死刑"——你永远无法确保所有节点达成一致。

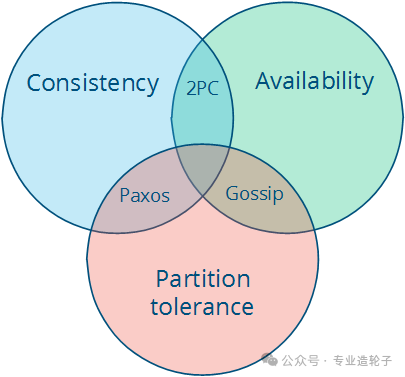

十年后,加州大学伯克利分校的Eric Brewer提出了更通俗的CAP定理:分布式系统无法同时满足一致性(Consistency)、可用性(Availability)和分区容错性(Partition tolerance),三者必须舍一取二。

这两个定理像两把枷锁,让工程师陷入绝望:如果连共识都无法保证,分布式系统还能信任吗?

共识问题:分布式世界的"投票悖论"

要理解FLP和CAP,先得明白分布式系统的"初心"——共识。想象一个团队投票决定周末去哪团建:

- 一致性:所有人必须同意同一个方案(不能有人说去爬山,有人说去海边);

- 完整性:只能选大家提出的方案(不能突然冒出"去月球"这种离谱选项);

- 终止性:必须在有限时间内做出决定(不能讨论到地老天荒);

- 有效性:如果所有人都同意A,最终结果必须是A(不能少数服从多数时反水)。

这就是分布式系统的共识四原则,看似简单,却藏着致命漏洞。FLP定理指出:在异步系统中(没有时钟、消息延迟不限),哪怕只有一个人"中途离场"(节点崩溃),剩下的人可能永远无法达成一致——因为他们永远不知道离场的人是真的走了,还是"堵车在路上"(消息延迟)。

FLP定理:为什么异步系统永远"等不到结果"?

FLP定理的核心逻辑像一个"无限拖延术":假设存在一个能解决共识的算法,对手可以通过延迟关键消息,让系统永远卡在"未决定"状态。

举个例子:A、B、C三个节点投票选leader。A投A,B投B,C投C。按规则,收到两票就能当选。如果C的投票消息被无限延迟,A和B会永远等待第三票——系统卡死。更狠的是,对手可以选择性延迟消息,让A以为B没收到,B以为A没收到,双方都不敢单方面决定。

这就是FLP的残酷结论:在纯异步系统中,共识算法要么不保证终止(可能永远等下去),要么不保证安全(可能出现不一致) 。现实中的系统(如ZooKeeper、etcd)都是通过"超时假设"规避FLP——默认超过5秒没响应就是节点挂了,但这本质上是"作弊":用同步假设(超时时间)打破异步模型。

CAP定理:分布式系统的"三角恋悲剧"

如果说FLP是学术界的"阳春白雪",CAP定理就是工业界的"下里巴人"。它用更简单的语言揭示了分布式系统的宿命:网络分区发生时,你只能在一致性和可用性中选一个。

一致性(C):所有人看到同一个真相

就像银行账户,你在ATM存了100元,手机APP必须立刻显示余额增加——所有节点的数据实时同步。

可用性(A):随时能找到人办事

哪怕部分节点故障,剩下的节点仍能正常响应请求。就像网购平台,北京机房挂了,上海机房仍能让用户下单。

分区容错性(P):网络断了也能活

当北京和上海的光缆被挖断(网络分区),两边的机房仍能独立运行,不会彻底瘫痪。

问题来了:分区发生时,C和A不可兼得。假设北京和上海机房分区,北京用户存了100元,上海用户同时取了100元。如果保证一致性(C),系统必须拒绝两边的操作,直到网络恢复——牺牲可用性;如果保证可用性(A),两边都能操作,但余额会不一致——牺牲一致性。

现实中的CAP选择:没有对错,只有权衡

没有完美的选择,只有适合场景的取舍。三大类系统各有生存之道:

CA系统:传统数据库的"温室花朵"

代表:Oracle、MySQL(单主模式)特点:放弃分区容错性(假设网络永远可靠),追求强一致性和可用性。就像温室里的花,环境稳定时完美绽放,但一旦网络分区(如主从复制中断),整个系统会卡住——这也是为什么传统数据库不适合跨地域部署。

CP系统:金融级系统的"保守派"

代表:ZooKeeper、etcd、Google Spanner特点:放弃可用性(分区时少数派节点只读),确保数据一致。就像瑞士银行,宁可让你暂时取不了钱,也不会让账户金额出错。Spanner通过TrueTime技术将时钟误差控制在7ms内,在CP基础上实现了近似CA的体验。

AP系统:互联网公司的"实用主义者"

代表:Amazon Dynamo、Cassandra、Redis Cluster特点:放弃强一致性,允许分区时两边独立写入,事后通过"最后写入 wins"(LWW)等策略合并数据。就像微信朋友圈,即使服务器分区,你仍能发动态,网络恢复后再同步——偶尔看到"重复点赞"就是AP系统的典型表现。

被误读的CAP:Brewer的"忏悔录"

2012年,Brewer在博客中承认:"CAP的'三选二'是简化模型,现实中的系统更像'光谱'而非'开关'。"

真相1:分区不是常态,大多数时候可以"三者兼得"

只有网络分区发生时,才需要二选一。正常情况下,Google Spanner既能保证强一致(C),又能随时响应(A),还能跨地域容错(P)——这也是为什么Brewer后来强调"CAP是关于分区时的权衡,而非平时"。

真相2:一致性不是非黑即白

CAP的"C"特指"强一致性",但现实中还有"最终一致性"(如Dynamo)、"因果一致性"(如Redis Cluster)。就像咖啡,除了"热的"和"冰的",还有"温的"——2019年某电商大促,正是通过"因果一致性"在保证下单可用的同时,避免了超卖。

真相3:分区容错性可以"按需配置"

系统可以根据数据重要性动态调整策略:支付数据用CP模式(丢单也不能错账),商品评论用AP模式(重复评论没关系)。这就是现代分布式系统的"混合策略"——没有绝对的CP或AP,只有针对场景的最优解。

结语:在不可能中寻找可能

FLP和CAP不是分布式系统的"死刑判决",而是"生存指南"。它们提醒我们:完美的系统不存在,但可以通过智慧的权衡,在现实约束中找到最优解。

当你下次设计分布式系统时,不妨想想尼采的话:"没有事实,只有诠释。"抽象模型、一致性取舍、故障假设——所有这些"谎言"的终极目标,都是让分布式系统在混乱的现实中,为用户提供一个"足够好"的答案。

毕竟,在计算机科学中,没有解决不了的问题——只要你愿意接受不完美。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?