电力监控系统(Power Monitoring System, PMS):原理、组成与应用

电力监控系统是保障电力系统安全、稳定、经济运行的核心技术手段,通过对电力生产、传输、分配、消费各环节的电气参数、设备状态进行实时采集、监视、控制和分析,实现对电力系统运行状态的全面掌控,是智能电网的重要组成部分。

一、电力监控系统的核心功能

电力监控系统的核心目标是解决电力系统 “看得见、控得住、调得优” 的问题,具体功能可分为基础监控和高级应用两大类:

1. 基础监控功能(实时运行保障)

- 数据采集与处理:通过传感器、智能仪表等设备,实时采集电压、电流、功率、频率、功率因数、电量、设备温度、开关状态等核心数据,对数据进行滤波、校验、转换后,形成统一格式的运行数据。

- 实时监视与告警:以图形化(一次接线图、厂站平面图)、列表(实时数据报表)等形式,直观展示电力系统运行状态;当参数超阈值(如电压过高 / 过低、电流过载)或设备故障(如开关跳闸、变压器异常)时,通过声光、弹窗、短信等方式分级告警,提醒运维人员处理。

- 远程控制操作:在授权前提下,运维人员可通过系统远程执行断路器分合闸、变压器分接头调节、电容器投切等操作,减少现场操作工作量,提升响应速度。

- 事件记录与追溯:自动记录设备操作记录(如 “2024-XX-XX 10:00 手动分闸 #1 断路器”)、故障事件(如 “2024-XX-XX 14:30 #2 变压器过温告警”)、参数越限记录等,形成不可篡改的日志,用于故障分析和责任追溯。

2. 高级应用功能(优化运行与决策支持)

- 电能质量分析:对电压偏差、频率偏差、谐波畸变率、三相不平衡度等电能质量指标进行持续监测和分析,生成电能质量报告,为改善供电质量提供依据(如针对性配置滤波装置)。

- 能耗统计与分析:按区域、回路、设备类型统计用电量,生成日 / 月 / 年能耗报表,分析能耗趋势、峰谷用电规律,为节能改造(如错峰用电、更换高耗能设备)提供数据支撑。

- 设备状态评估与预测性维护:通过长期监测设备的运行参数(如变压器油温、电缆温度、开关机械特性),结合设备寿命模型,评估设备健康状态,预测潜在故障(如提前预警变压器绝缘老化),实现 “按需维护” 替代 “定期维护”,降低运维成本。

- 潮流计算与网损分析:模拟电力系统中功率的流动方向和大小,计算线路、变压器的损耗,优化电网运行方式(如调整负荷分配),降低网损,提升经济性。

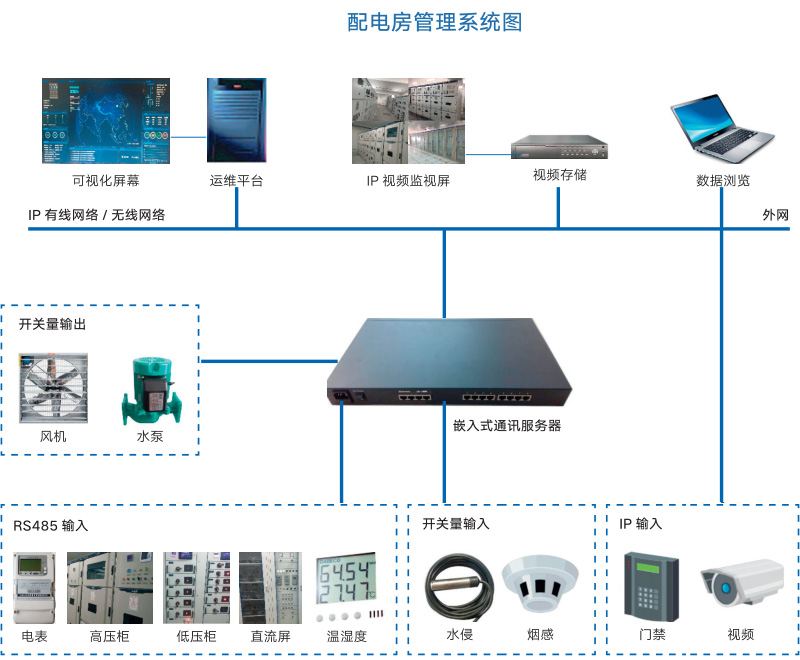

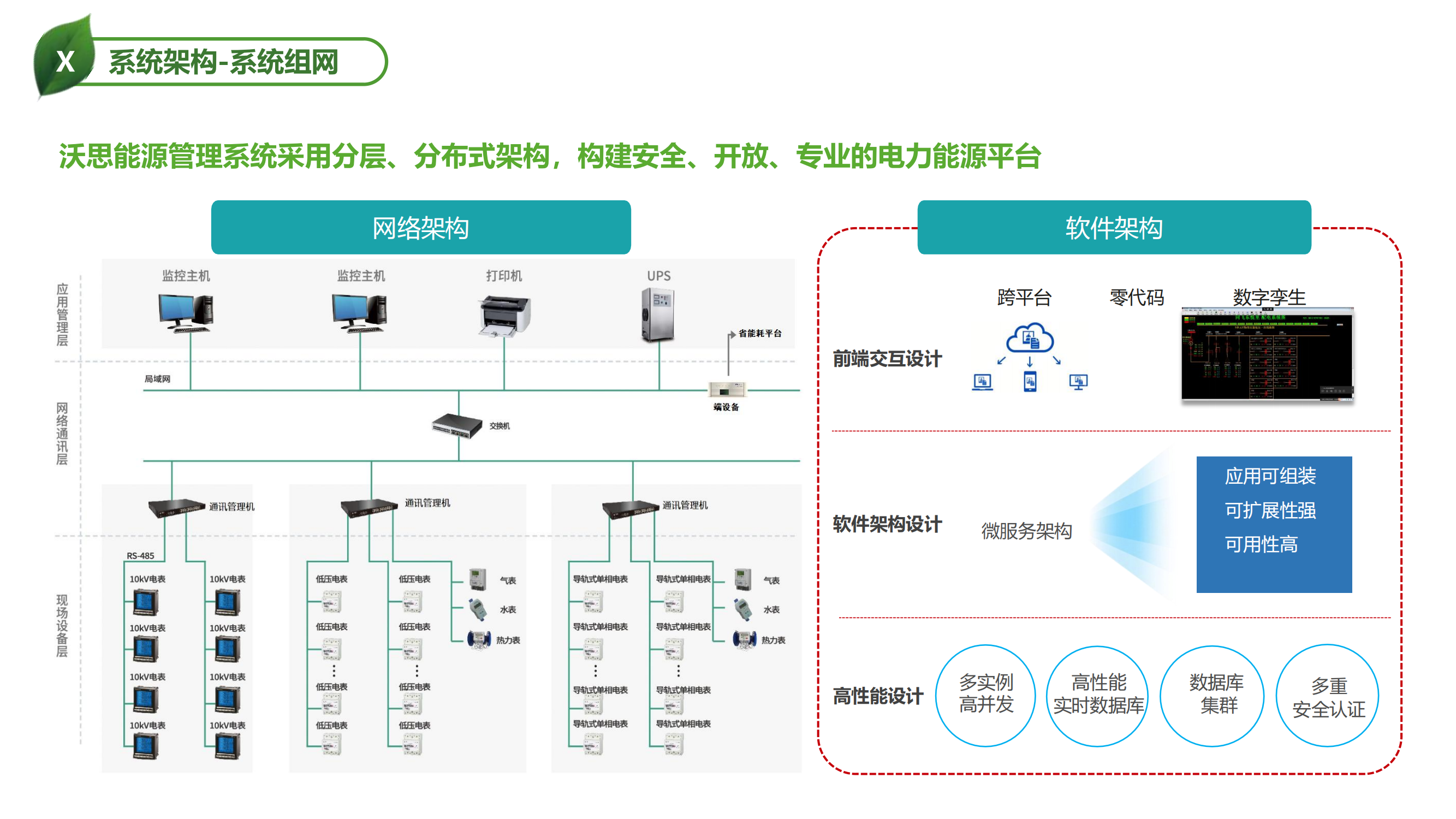

二、电力监控系统的组成架构

电力监控系统通常采用 **“分层分布式” 架构 **,按功能和层级可分为现场设备层、通信层、站控层(或主站层),各层级独立又协同工作。

|

层级 |

核心设备 / 组件 |

主要作用 |

|

现场设备层 |

智能仪表(多功能电力仪表、电能表)、传感器(温度、湿度、压力传感器)、PLC(可编程逻辑控制器)、RTU(远程终端单元)、智能断路器、保护装置等 |

直接采集电力参数(电压、电流等)和设备状态(分 / 合闸、温度等),执行站控层下发的控制指令(如分闸操作)。 |

|

通信层 |

通信介质(网线、光纤、4G/5G 无线模块、LoRa、电力线载波 PLC)、通信设备(交换机、路由器、DTU 数据传输单元、通信管理机) |

构建数据传输通道,将现场设备层采集的数据上传至站控层,同时将站控层的控制指令下发至现场设备,保障数据传输的实时性和可靠性。 |

|

站控层 / 主站层 |

服务器(数据服务器、应用服务器)、监控主机、人机交互界面(HMI)、数据库软件、监控系统软件(如 SCADA 系统)、打印机等 |

接收、存储、处理通信层上传的数据,通过 HMI(如监控画面、报表)向运维人员展示运行状态,提供告警、控制、分析等功能,是系统的 “大脑”。 |

三、电力监控系统的关键技术

1. 数据采集技术

- 模拟量采集:通过电流互感器(CT)、电压互感器(PT)将高电压、大电流转换为标准小信号(如 4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号),再由智能仪表或 RTU 转换为数字信号。

- 数字量采集:直接采集设备的开关状态(如断路器 “分”/“合”)、故障信号(如 “过流保护动作”)等离散信号,通常通过干接点或数字通信方式实现。

2. 通信技术(决定系统响应速度与稳定性)

不同场景下通信技术的选择差异较大,核心考量 “实时性”“可靠性”“成本”:

- 有线通信:

-

- 光纤:抗干扰能力强、传输速率高(千兆 / 万兆)、距离远(数十公里),适用于变电站、电厂等核心场景的主干通信。

-

- 以太网(网线):速率高、成本低,适用于厂站内短距离设备互联(如监控主机与交换机、智能仪表之间)。

-

- 电力线载波(PLC):利用现有电力线路传输数据,无需额外布线,成本低,但抗干扰能力较弱,适用于居民小区、农村配网等对实时性要求不高的场景。

- 无线通信:

-

- 4G/5G:覆盖广、速率高,适用于分散式设备(如偏远地区的配电变压器、光伏电站)的数据传输。

-

- LoRa/NB-IoT:低功耗、广覆盖、大连接,适用于海量小型终端(如智能电表、传感器)的远程数据采集,常用于物联网电力监控场景。

3. 监控与控制核心技术

- SCADA 技术:即 “数据采集与监视控制系统”(Supervisory Control and Data Acquisition),是电力监控系统的核心软件框架,整合数据采集、实时监控、远程控制、告警管理等基础功能,是绝大多数电力监控系统的 “标配”。

- HMI 人机交互技术:通过可视化界面(如一次系统接线图、设备状态模拟图、数据趋势曲线)将复杂的电力参数转化为直观的图形、文字,方便运维人员快速掌握系统状态,常见于监控主机的操作界面。

- 数据库技术:分为实时数据库(如 InTouch Historian、OSIsoft PI)和关系型数据库(如 MySQL、SQL Server)。实时数据库用于存储毫秒级的实时运行数据,支撑实时监控;关系型数据库用于存储历史数据、操作日志、报表等,支撑统计分析和追溯。

四、电力监控系统的典型应用场景

1. 工业领域(核心需求:保障生产连续性、降低能耗)

- 应用场景:工厂高低压配电室、生产线供电回路。

- 核心功能:实时监控配电回路电压、电流、功率,避免设备过载跳闸;统计各生产线能耗,优化用电方案;对关键设备(如电机、变频器)进行状态监测,提前预警故障,减少生产停机时间。

2. 建筑领域(核心需求:安全用电、节能管理)

- 应用场景:商业综合体、写字楼、住宅小区、数据中心。

- 核心功能:监控楼宇配电系统、电梯、空调等设备的用电状态;对充电桩、公共照明等回路进行远程控制;通过能耗分析,识别高耗能环节(如老旧空调),推动节能改造;当发生漏电、短路时,快速告警并联动切断电源,保障人身安全。

3. 电力系统自身(核心需求:稳定运行、调度优化)

- 应用场景:发电站(火电、水电、风电、光伏)、变电站(输变电枢纽)、配电网(城市 / 农村配电线路)。

- 核心功能:发电站需监控机组发电量、母线电压,配合电网调度调整出力;变电站需实时监视主变、开关设备状态,实现远程分合闸操作;配电网需监测线路负荷、电压质量,快速定位故障(如电线杆倒杆导致的线路断电),缩短抢修时间。

五、电力监控系统的发展趋势

1. 与 “智能电网” 深度融合

随着新能源(风电、光伏)大规模并网、电动汽车充电桩普及,电力系统的 “源、网、荷、储”(电源、电网、负荷、储能)互动需求增强。电力监控系统将整合储能设备、分布式电源的数据,实现 “源荷互动”(如电网负荷过高时,调度储能放电补充供电),提升电网对波动性电源的接纳能力。

2. 引入 AI 与大数据分析

- 故障诊断智能化:通过机器学习算法分析历史故障数据,建立设备故障模型,实现 “故障自动识别 + 原因分析 + 处理建议” 的闭环,减少对运维人员经验的依赖。

- 负荷预测精准化:基于历史用电数据、气象数据(如气温影响空调负荷)、节假日因素,通过 AI 模型精准预测未来用电负荷,为电网调度、错峰用电提供更科学的依据。

3. 向 “边缘计算 + 云端协同” 架构演进

- 边缘计算:在靠近现场设备的边缘节点(如通信管理机、边缘服务器)部署计算能力,实现数据的本地实时处理(如快速告警、本地控制),减少数据向云端传输的延迟,提升系统响应速度。

- 云端协同:边缘节点将汇总后的历史数据、分析结果上传至云端平台,实现多站点、跨区域的统一监控和管理(如集团企业对下属各工厂配电系统的集中监控)。

4. 强化网络安全防护

电力监控系统属于 “关键信息基础设施”,网络攻击可能导致电网瘫痪,因此安全防护成为核心重点。未来将进一步完善 “物理隔离 + 防火墙 + 入侵检测 + 数据加密” 的多层防护体系,同时通过国产化软硬件(如国产操作系统、数据库)替代,降低外部安全风险。

六、总结

电力监控系统已从早期单纯的 “实时监视” 升级为集 “监控、控制、分析、优化、预测” 于一体的综合管理平台,是电力系统从 “传统运维” 向 “智能运维” 转型的核心支撑。随着技术的发展,其将更加智能化、协同化、安全化,为新型电力系统(以新能源为主体)的稳定运行提供关键保障。

1271

1271

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?