目录

(三)增强敏感设备的抗干扰能力(提升电磁抗扰度 EMS)⭐⭐⭐

题目汇总版:

【硬件-笔试面试题】硬件/电子工程师,笔试面试题汇总版,持续更新学习,加油!!!-优快云博客

【硬件-笔试面试题】硬件/电子工程师,笔试面试题-28,(知识点:电磁兼容的概念,提升电磁兼容的方法)

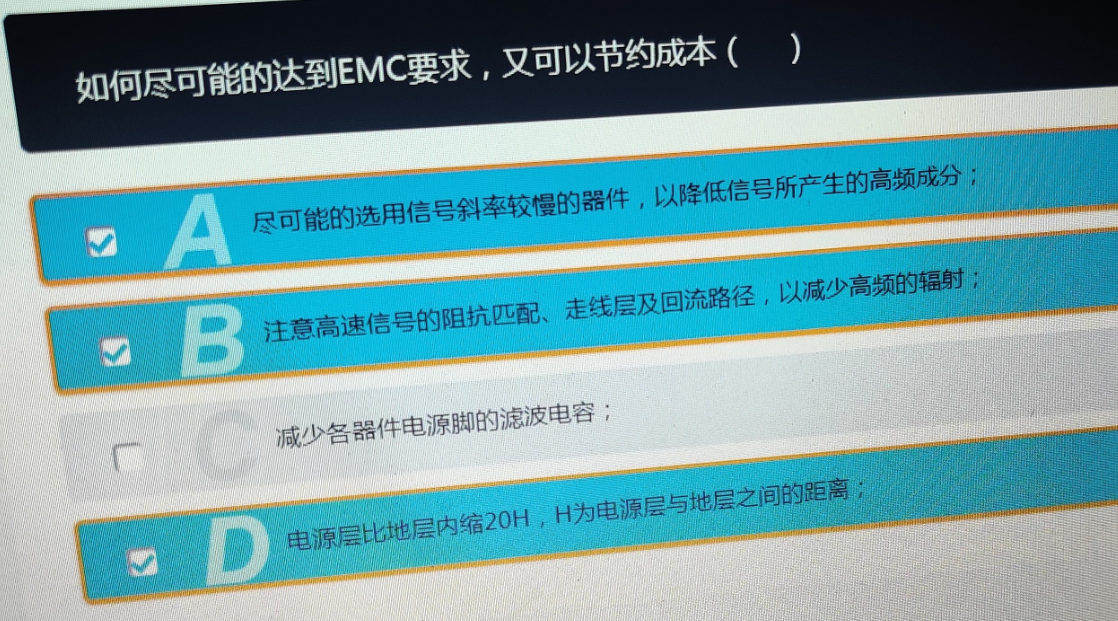

这是一道大疆笔试题

1、题目

2、解答

本题主要考查电磁兼容(EMC)相关知识,需要对每个选项进行分析,判断其是否能在达到 EMC 要求的同时节约成本。

选项 A

信号斜率较慢的器件,其信号上升沿和下降沿相对平缓,产生的高频成分较少。高频成分是电磁干扰(EMI)的重要来源之一,减少高频成分可以降低电路产生的电磁辐射,从而有助于达到 EMC 要求。同时,选用信号斜率较慢的器件通常不需要额外增加成本,是一种较为经济的方法,A 正确。

选项 B

对于高速信号,阻抗不匹配会导致信号反射,产生电磁辐射;不合理的走线层和回流路径会增加信号的电磁辐射。注意高速信号的阻抗匹配、走线层及回流路径设计,可以减少高频辐射,满足 EMC 要求。这些设计主要是在 PCB 设计阶段进行优化,不需要额外增加大量成本,B 正确。

选项 C

器件电源脚的滤波电容主要用于滤除电源线上的噪声,减少电源噪声对器件的干扰以及器件对电源的干扰。减少滤波电容会降低滤波效果,增加电磁干扰的风险,不利于达到 EMC 要求,C 错误。

选项 D

在 PCB 设计中,电源层比地层内缩 20H(H 为电源层与地层之间的距离)是一种常见的设计方法。这种设计可以利用地层的屏蔽作用,减少电源层的电磁辐射,同时也有助于控制电源层和地层之间的电容,优化电源完整性。这种设计主要是通过调整 PCB 层的布局来实现,不需要额外增加成本,D 正确。

综上,答案是ABD。

3、相关知识点

电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称 EMC)是电子工程领域的关键概念,其核心定义是:电子设备或系统在既定电磁环境中,既能不受其他电磁信号的干扰而正常工作,又不会向周围环境释放超出允许范围的电磁干扰。简单来说,就是各类电子设备在同一电磁空间中 “互不打扰、各自安好” 的能力。

一、电磁兼容的核心三要素

EMC 的问题本质是 “干扰源 - 传播路径 - 敏感设备” 的相互作用,三者缺一不可:

1. 电磁干扰源(EMI Source)

指产生并释放电磁能量的源头,可分为两类:

- 人为干扰源:由电子设备主动产生,例如:

-

- 开关电源的高频开关动作产生的传导噪声;

- 无线电发射机(如基站、对讲机)的辐射信号;

- 电机、继电器等感性负载通断时的电火花(产生宽频电磁辐射)。

- 自然干扰源:非人为产生的电磁能量,例如:

-

- 雷电产生的强电磁脉冲;

- 静电放电(ESD)释放的瞬间能量;

- 太阳耀斑等宇宙现象产生的电磁辐射。

干扰源的能量传播方式有两种:

- 传导干扰:通过导线、电缆、PCB 走线等导体传播(如共用电源的设备间通过电源线传递噪声);

- 辐射干扰:以电磁波形式通过空间传播(如手机信号干扰收音机)。

2. 耦合路径(Coupling Path)

指电磁能量从干扰源传递到敏感设备的 “通道”,常见路径包括:

- 传导耦合:通过电源线、信号线、接地线等导体传播(例如:两台设备共用一根电源线,其中一台的噪声通过导线传导至另一台);

- 辐射耦合:通过空间电磁场传播(例如:设备 A 的天线辐射信号被设备 B 的天线接收,导致干扰);

- 感应耦合:分为电场耦合(电容性耦合)和磁场耦合(电感性耦合),例如:高频信号线与敏感电路的导线平行布线时,通过分布电容或互感传递能量。

3. 敏感设备(Sensitive Device)

指对电磁干扰敏感,易受影响而性能下降的设备,例如:

- 医疗设备(如心脏监护仪、核磁共振仪);

- 航空电子系统(如飞机导航、通信设备);

- 精密仪器(如频谱分析仪、半导体光刻机);

- 汽车自动驾驶传感器(如激光雷达、毫米波雷达)。

二、提升电磁兼容性的核心方法

提升 EMC 性能的本质是 “切断干扰链”:要么抑制干扰源的能量释放,要么阻断耦合路径,要么增强敏感设备的抗干扰能力。具体方法如下:

(一)抑制电磁干扰源(减少干扰能量释放)

-

1、优化电路设计:降低开关速度,减小回路面积,采用差分信号

-

- 降低开关速度:高频开关电路(如开关电源)是强辐射源,适当降低开关频率(在性能允许范围内)可减少高频谐波辐射;

- 减小回路面积:高频电流回路(如功率回路、时钟回路)的面积越大,辐射越强,需通过 PCB 布局缩短导线长度、紧凑布线(例如:将开关管与续流二极管就近放置);

- 采用差分信号:差分传输(如 USB、HDMI)通过两根信号线的信号反向抵消,减少对外辐射(相比单端信号,辐射可降低 20-40dB)。

-

2、增加滤波环节:电源滤波,信号滤波

-

- 电源滤波:在设备电源入口处串联电源滤波器(如 π 型滤波器,由电感和电容组成),滤除电源线中的传导噪声(包括共模干扰和差模干扰);

- 信号滤波:在敏感信号线(如传感器输出、控制信号)上并联 RC 滤波器或磁珠,抑制高频干扰(例如:在单片机 IO 口串联磁珠,阻止高频信号向外辐射)。

-

3、抑制瞬态干扰

-

- 在继电器、电机等感性负载两端并联续流二极管或 RC 吸收回路,抑制开关时产生的尖峰电压(减少传导和辐射干扰);

- 对设备外壳或接口增加气体放电管、压敏电阻,吸收雷电或静电产生的瞬态大电流。

(二)阻断耦合路径(阻止干扰能量传递)

-

1 屏蔽技术:屏蔽接地处理

-

- 金属屏蔽:用导电材料(如铜、铝、镀锌钢板)制作屏蔽罩,将干扰源或敏感电路包裹,利用金属的反射和吸收作用阻断辐射干扰(例如:高频振荡器需单独屏蔽,避免干扰周围电路);

- 屏蔽效能提升:屏蔽罩需接地(单点接地或多点接地,根据频率选择),接缝处用导电胶密封(避免缝隙漏波),开孔尺寸需小于干扰信号波长的 1/20(防止电磁波穿透)。

-

2 隔离技术:电气隔离,模块分区

-

- 电气隔离:通过光耦、变压器、隔离放大器等元件,切断干扰源与敏感设备的电气连接(如医疗设备中,患者回路与电网需通过隔离变压器隔离,防止漏电和传导干扰);

- 空间隔离:将干扰源(如电机、变频器)与敏感设备(如传感器)物理分隔,距离越远,辐射耦合越弱(通常建议间隔 3 米以上,或增加金属隔板)。

-

3 合理布线与接地:分区布线,避平行,短直,接地设计

-

- 布线优化:电源线与信号线分开布线(避免平行走线,减少电容耦合),高频线远离低频敏感线(如时钟线远离模拟信号线),导线尽量短且直(减少天线效应);

- 接地设计:

-

-

- 低频电路(<1MHz)采用单点接地(避免接地环路产生干扰);

- 高频电路(>10MHz)采用多点接地(缩短接地路径,降低阻抗);

- 数字地与模拟地分开,最终单点连接(防止数字电路的噪声窜入模拟电路)。

-

(三)增强敏感设备的抗干扰能力(提升电磁抗扰度 EMS)

-

1 硬件抗干扰设计:抗干扰选型,冗余滤波,电源稳压

-

- 选用抗干扰元件:例如,用低噪声运放(如 OP07)处理微弱信号,用宽温、抗静电的芯片(ESD 等级≥8kV);

- 冗余设计:对关键信号(如复位信号、时钟信号)增加 RC 滤波或施密特触发器,消除信号抖动;

- 电源稳压:采用线性稳压器(LDO)或带屏蔽的 DC-DC 模块,确保供电稳定(避免电网波动导致设备误动作)。

-

2 软件抗干扰措施:滤波算法,定时器,数据校验

-

- 数字信号滤波:对传感器采集的信号进行软件滤波(如滑动平均、中值滤波),消除随机干扰;

- watchdog 定时器:单片机程序中加入看门狗,若程序因干扰 “跑飞”,可自动复位恢复正常运行;

- 数据校验:通信中采用校验码(如 CRC 校验、奇偶校验),检测并纠正干扰导致的数据错误。

-

3 强化防护设计

-

- 接口防护:在设备输入输出接口(如 USB、以太网)串联 TVS 管(瞬态抑制二极管),吸收静电或浪涌干扰;

- 外壳接地:将设备金属外壳可靠接地,既作为屏蔽的一部分,又能释放静电(接地电阻需 < 4Ω,确保放电顺畅)。

三、电磁兼容的标准与认证

为确保设备的 EMC 性能,各国和地区制定了强制标准,例如:

- 欧盟:CE 认证(EN 300328 针对无线设备,EN 61000 系列针对工业设备);

- 美国:FCC 认证(Part 15 针对民用设备,Part 18 针对工业科学医疗设备);

- 中国:CCC 认证(GB/T 17626 系列对应电磁抗扰度测试)。

通过认证的核心是设备需通过严格测试,包括辐射发射(RE)、传导发射(CE)、静电放电抗扰度(ESD)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)等项目。

总结

电磁兼容的核心是 “防干扰” 与 “不干扰” 的平衡,提升 EMC 性能需从干扰源、耦合路径、敏感设备三方面综合施策,结合硬件设计、软件优化、标准认证,最终实现设备在复杂电磁环境中的可靠运行。这一技术在工业、医疗、航空航天等领域尤为关键,直接关系到设备安全与系统稳定性。

题目汇总:

【硬件-笔试面试题】硬件/电子工程师,笔试面试题汇总版,持续更新学习,加油!!!-优快云博客

230

230

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?