前言

目前来说有一个想法,距离寒假还有一个月,想在放寒假之前把深度学习这半年来的基础知识都补充回归一下,以写成博客的形式进行汇总。

今天回顾的主要是理论方面的——空洞卷积。

一、感受野

感受野定义:输出的特征图中每一个元素所对应的输入层区域的大小

因为我们知道,卷积具有浓缩的作用,原本一个较大的输入尺寸,经过卷积之后会变成一个较之前小一点的尺寸,这就是卷积起到了浓缩的作用。

我们做两个实验看看就知道了:

import torch

import torch.nn as nn

x1=torch.rand(1,5,5)

conv=nn.Conv2d(1,1,3,1,0)

y1=conv(x1)

print(y1.shape)

x2=torch.rand(1,3,3)

conv=nn.Conv2d(1,1,3,1,0)

y2=conv(x2)

print(y2.shape)

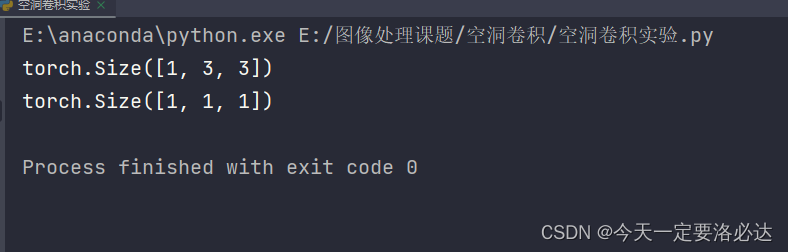

实验结果如下:

第一个输入的是一维的5×5的尺寸大小,经过最简单的310卷积后,变成了一维的3×3尺寸。这里3×3卷积每一个元素对应5×5中3个元素,感受野是3×3(相当于是卷积核的大小)。

第二个输入的是一维的3×3的尺寸大小,经过最简单的310卷积后,变成了一维的1×1尺寸。这里1×1卷积每一个元素(也就一个元素)对应3×3中3个元素(所有的元素),感受野是3×3(相当于是卷积核的大小)。

从这里我们也能看出,5×5的卷积 ,经过两次3×3卷积,就能变成一个元素(1×1)

二、空洞卷积

空洞卷积是啥:也就是在普通卷积里加入空洞(0):

空洞卷积相比于普通卷积,多了一个超参数:膨胀率(dilation)

(补充概念:超参数 比如卷积的超参数有卷积核大小,步长等等)

在一般情况下,nn.conv2D里的dilation设置默认为1

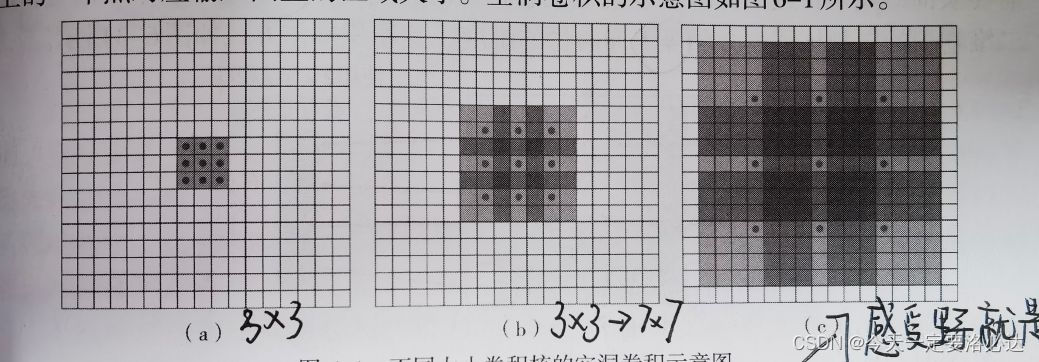

图a是3X3的1-空洞卷积,感受野与普通3X3一致,也就是此时dilation默认为1

图b是7X7的2-空洞卷积,感受野与普通7X7一致,也就是此时dilation为2

图c是15X15的4-空洞卷积,感受野与普通15X15一致,也就是此时dilation为4

(当然这部分和下面实验的结果有部分冲突)

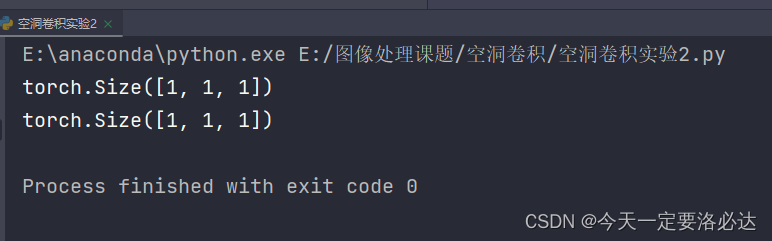

我们做实验看看:

import torch

import torch.nn as nn

x1=torch.rand(1,5,5)

conv=nn.Conv2d(1,1,3,1,0,dilation=2)

y1=conv(x1)

print(y1.shape)

x2=torch.rand(1,9,9)

conv=nn.Conv2d(1,1,3,1,0,dilation=4)

y2=conv(x2)

print(y2.shape)

3X3,膨胀率为2的卷积,感受野为5X5

3X3,膨胀率为4的卷积,感受野为9X9(确实和上面的有区别)

从这里我们也能看出,空洞卷积那9个参数构成矩阵外面的0好像没起作用?

空洞卷积的优势:

最开始在图像分割领域被提出来的,用来增加感受野。(感受野不仅增加了,而且也是9个参数)

利用空洞卷积,感受野呈指数级增长:?

以3X3为例:

普通卷积:1——3——5——7——9…(增长目测为线性)

空洞卷积:1——3——7——15 (依次通过膨胀率=1,2,4的卷积核)

三.补充:padding

用了这么久的padding,padding到底有啥用呢,如何更细致理解一下?:

最大的一个作用我觉得应该是:提高边界元素的利用性,正常卷积下边界的像素值只会被卷一次,这会大大降低边界元素的重要性。padding之后,就能多卷几次。

本文介绍了深度学习中的空洞卷积及其优势,通过实例展示了空洞卷积如何增加感受野,并对比了普通卷积。此外,还探讨了padding的作用,提高边界元素的利用性。实验结果显示,空洞卷积能实现感受野的指数级增长,对于图像理解和分割任务具有重要意义。

本文介绍了深度学习中的空洞卷积及其优势,通过实例展示了空洞卷积如何增加感受野,并对比了普通卷积。此外,还探讨了padding的作用,提高边界元素的利用性。实验结果显示,空洞卷积能实现感受野的指数级增长,对于图像理解和分割任务具有重要意义。

1483

1483

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?