数学公式如何教会计算机读懂人心?揭秘语言模型背后的智慧革命

1948年香农在信息论中提出用数学方法处理自然语言的设想时,恐怕不会想到这个理念会在七十年后彻底改变人类与技术对话的方式。当我们用手机输入法敲出"我想吃"时,系统自动补全"火锅"二字;当智能音箱准确识别带着方言口音的指令——这些场景背后,都藏着一套精妙的概率魔法。

一、从洗衣店老板到语言革命:一个概率公式的逆袭

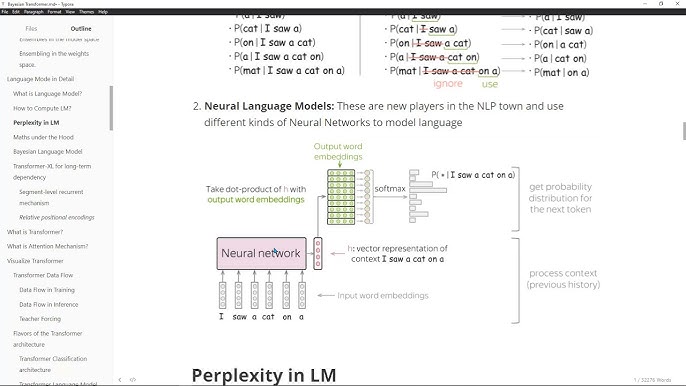

美籍捷克科学家贾里尼克在约翰霍普金斯大学带领团队攻关语音识别时,发现传统语言学方法存在根本性局限。他创造性地将语言转化为概率问题:任何句子的合理性,本质上都是其在语言海洋中出现的概率值。

这个颠覆性的认知带来了数学表达的革命:

P(S) = P(w₁)P(w₂|w₁)P(w₃|w₁,w₂)...P(wₙ|w₁,w₂,...,wₙ₋₁)

看似简单的连乘公式,却暗含人类语言的深层规律。当计算机通过这个公式计算出"今天天气晴朗"的概率是"晴朗天气今天"的10万倍时,机器第一次触摸到了语言秩序的脉搏。

二、马尔可夫的天才妥协:N-gram模型的平衡艺术

面对指数级爆炸的参数计算(一个10万词库的三元模型需要1万亿个参数),俄国数学家马尔可夫的假设给出了解决方案:每个词的出现概率只与前N-1个词相关。这种"有限记忆"的建模思想,在精度与效率间找到了黄金平衡点。

实践中发现的神奇规律:

- 二元模型(Bigram)已能捕捉60%以上的语言规律

- 三元模型(Trigram)可将准确率提升至85%

- 超过四元的模型边际效益骤减,参数存储量却成几何级增长

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

1705

1705

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?