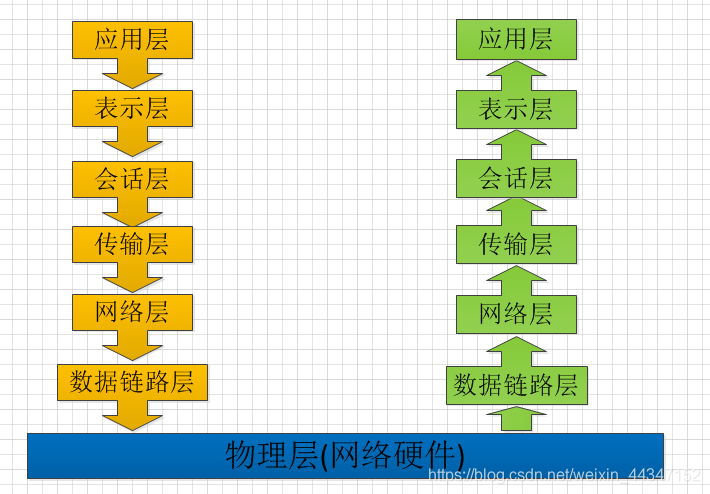

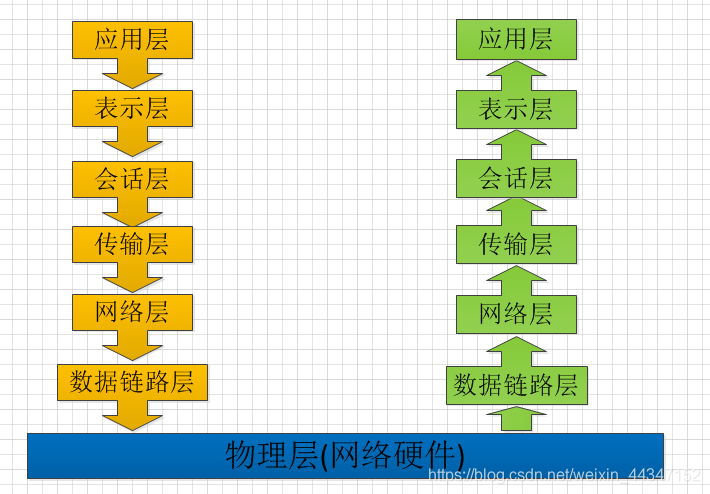

七层网络模型

网络通信协议:https://blog.youkuaiyun.com/qq_23541951/article/details/81237904?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2allsobaiduweb~default-0

网络通信协议:https://blog.youkuaiyun.com/qq_23541951/article/details/81237904?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2allsobaiduweb~default-0

1075

1075

518

518

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?