磁盘管理

基本信息

磁盘作为存储数据的介质,在计算机中的不可或缺,管理好磁盘也是一项最基本的技能

虽然现代的存储介质很少用到磁盘,但是其本质都是差不多的,所以能够套用磁盘的一些概念:

- 盘片(platter):一个机械式磁盘一般由若干磁性盘片组成;

- 磁头(head):每个盘片一般有上下两面,盘片的两个面均能存储数据,因此需要两个磁头;

- 磁道(track):每个盘片沿着半径的方向可以划分为很多同心圆,这些圆圈被称为磁道(track),磁道是从盘片外圈往内圈编号 0 磁道,1 磁道…,靠近主轴的同心圆用于停靠磁头,不存储数据;

- 扇区(sector):每个磁道被分成若干等份,每一份就被称为一个扇区,扇区是硬盘数据存储的最小单位;

- 柱面(cylinder)数:不同盘片上具有相同磁道编号的同心圆组成面就称作柱面,所以磁盘柱面数就等于磁盘单个盘片上的磁道数。柱面是硬盘分区的最小单位.因此,磁盘的容量 = 柱面数 ×磁头数 × 每道扇区数 × 每扇区字节数。

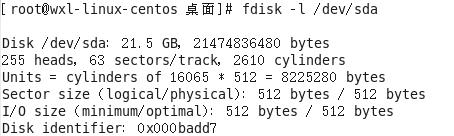

查看磁盘信息: fdisk –l

名为:/dev/sda

磁盘容量:21.5G

磁头:255个

每个磁道有63个扇面

共有2610个柱面

每个扇区容量为 512 字节(这个磁盘的最小逻辑和物理单元,也是这个磁盘的读写的最小单元)

每个柱面的容量为 255×63×512 字节=8225280 字节

磁盘分区

- 当然在对磁盘进行分区( Partition )前,磁盘是无法用来存储数据的。事实上,对磁盘进行分区的作用就是告诉操作系统磁盘可存储数据的区域,也即每个分区的起始柱面和结束柱面。这些分区信息都包括在一个叫做分区表(Partition Table)的数据结中。

分区表是一块磁盘中最重要的数据,分区表一般存储在磁盘的 0 磁道上面 - (所以当一个硬盘的 0 磁道发生了物理损坏的时,这个硬盘就基本宣告寿终正寝了),硬盘仅仅为分区表保留了 64 个字节的存储空间,而每个分区的参数占据16 个字节,故主引导扇区中总计可以存储 4 个分区的数据,,这就是主分区(Primary)+扩展分区(Extended) 最多只能有四个的原因了。

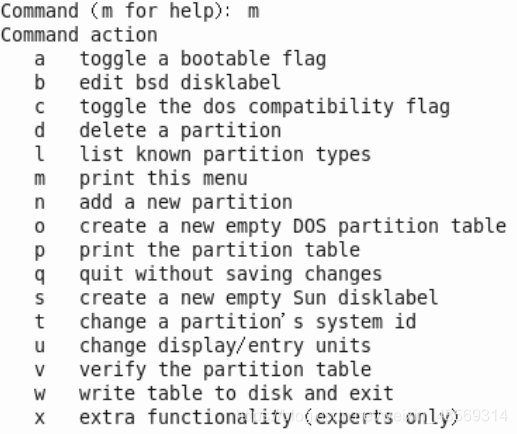

使用 flask 磁盘设备名 命令进行分区:

- a 设置启动分区标识

- d 删除一个分区

- l 列出所有支持的分区类型的 ID 号

- m 列出快捷键帮助

- n 增加一个新的分区

- p 列出分区表

- q 退出不执行任务

- t 改变一个分区类型

- w 执行任务并退出

注意: 分区结束后需要使用 “w” 命令保存并退出,若执行 “q” 命令则前面的操作都不作数。

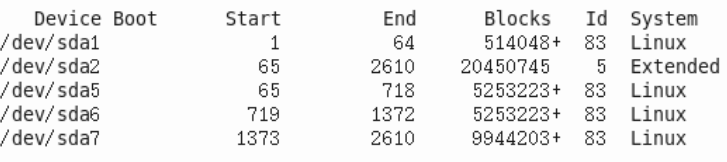

分区以后:

1为主分区

2为扩展分区

5-7为逻辑分区

挂载分区

Linux 中的文件系统都是树形结构,所有的文件系统结合起来就形成一个大的目录树,这个目录树的“根”就是根目录“/”。根分区在开机的时候就自动挂载在根目录上。我们创建好的文件系统同样也要挂载到这个目录树上才能被我们使用。挂载点一定是目录,这个目录就是访问该文件系统的入口。

手动挂载流程:

- 创建挂载点:mkdir /Log

- 挂载:mount -t ext4 /dev/sda1 /Log

-t 指明挂载的分区文件系统类型为 ext4

/dev/sdb1 指明挂载的分区名

/Log 指明挂载点

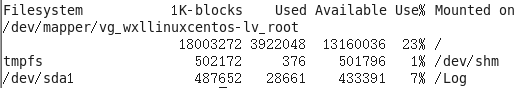

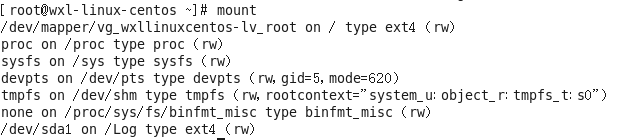

使用 df 命令查看,可以看到已经挂载上了(看图片的最后一行)

也可以通过 mount 命令查看(看图片的最后一行)

相关命令:

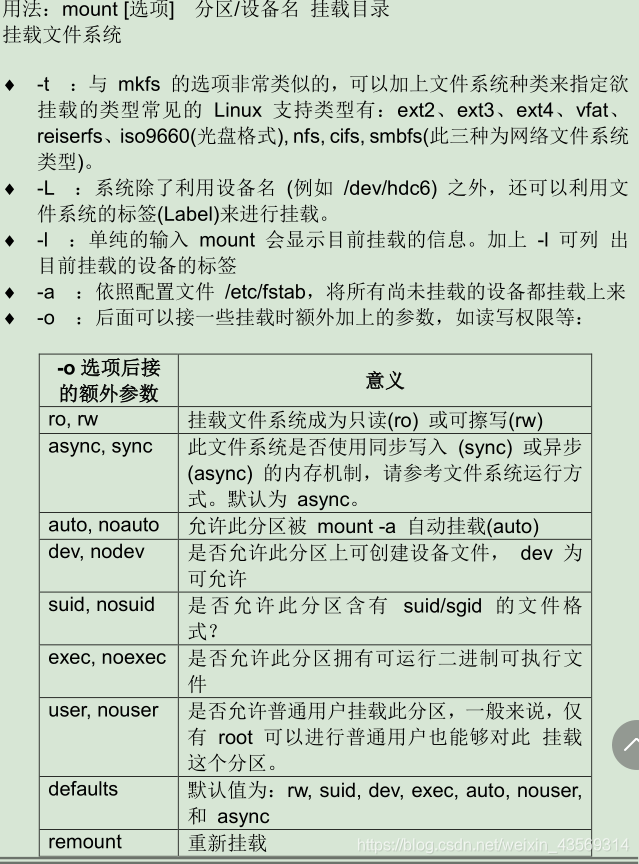

挂载:mount

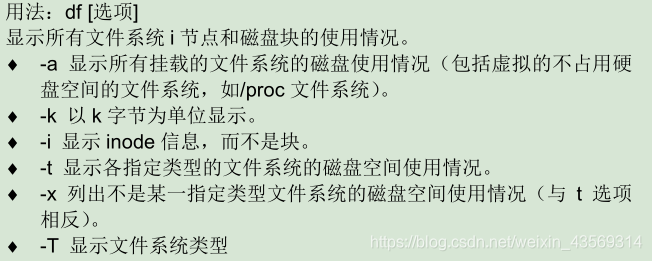

查看磁盘状况: df

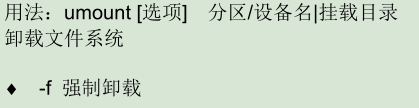

卸载:umount

自动挂载流程:

-

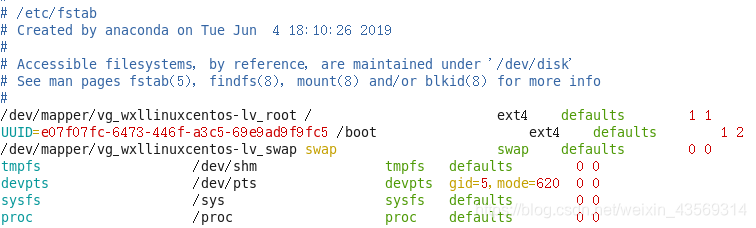

使用 vim 打开 /etc/fstab文件,进行编辑: vim /etc/fstab

其中以 “#” 开头的为注释文件,其他为有效部分

每行共由6个部分组成,其意义为:

1.需要挂载的设备:可以是以文件(目录)的形式出现,也可以通过UUID和LABEL来表示

2.挂载点,显示挂载的目录

3.文件系统类型

4.挂载后的行为参数,有多个参数时用 “,” 分隔开

5.dump选择参数,0为不需要备份,1为定期备份,2为不定期备份

6.开机检查分区的顺序,1为优先,2为次优,0为不检查 -

按照上述格式进行添加挂载分区,编辑文件即可

标签的使用:

命令:e2label 分区设备名称 标签名

/etc/fstab 文件中 字段1 的写法为: LABEL=标签名,其他字段与之前相同

标签不唯一,不同的分区可以拥有相同的标签名,所以起名是个技术活哦

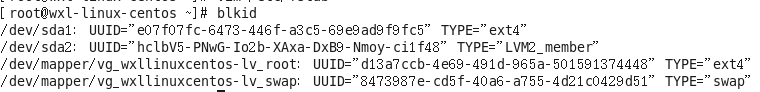

UUID的使用:

命令:blkid,用于查看系统设备的UUID

/etc/fstab 文件中 字段1 的写法为: UUID=设备的UUID,其他字段与之前相同

UUID为唯一不变标识符,建议使用该方法挂载设备

注意:

- 尽量将分区挂载空目录上

- 不要重复挂载分区

本文深入解析磁盘管理的基本概念,包括磁盘结构、分区原理及操作方法。阐述了磁盘的重要组成部分如盘片、磁头、磁道、扇区和柱面,以及如何通过fdisk命令进行磁盘分区,最后介绍了手动和自动挂载分区的过程。

本文深入解析磁盘管理的基本概念,包括磁盘结构、分区原理及操作方法。阐述了磁盘的重要组成部分如盘片、磁头、磁道、扇区和柱面,以及如何通过fdisk命令进行磁盘分区,最后介绍了手动和自动挂载分区的过程。

1927

1927

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?