版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

码绘与手绘的对比——静态

最近老师上课给我们呈现了代码画出懵逼脸,并通过修改代码的参数,修改运行结果。

课后老师布置了码绘与手绘对比的专题作业,本人进行了一些简单的尝试。

复习上课内容

我课后把老师的代码自己运行了一遍,并进行了手绘对比。

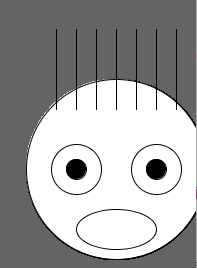

首先来看码绘结果

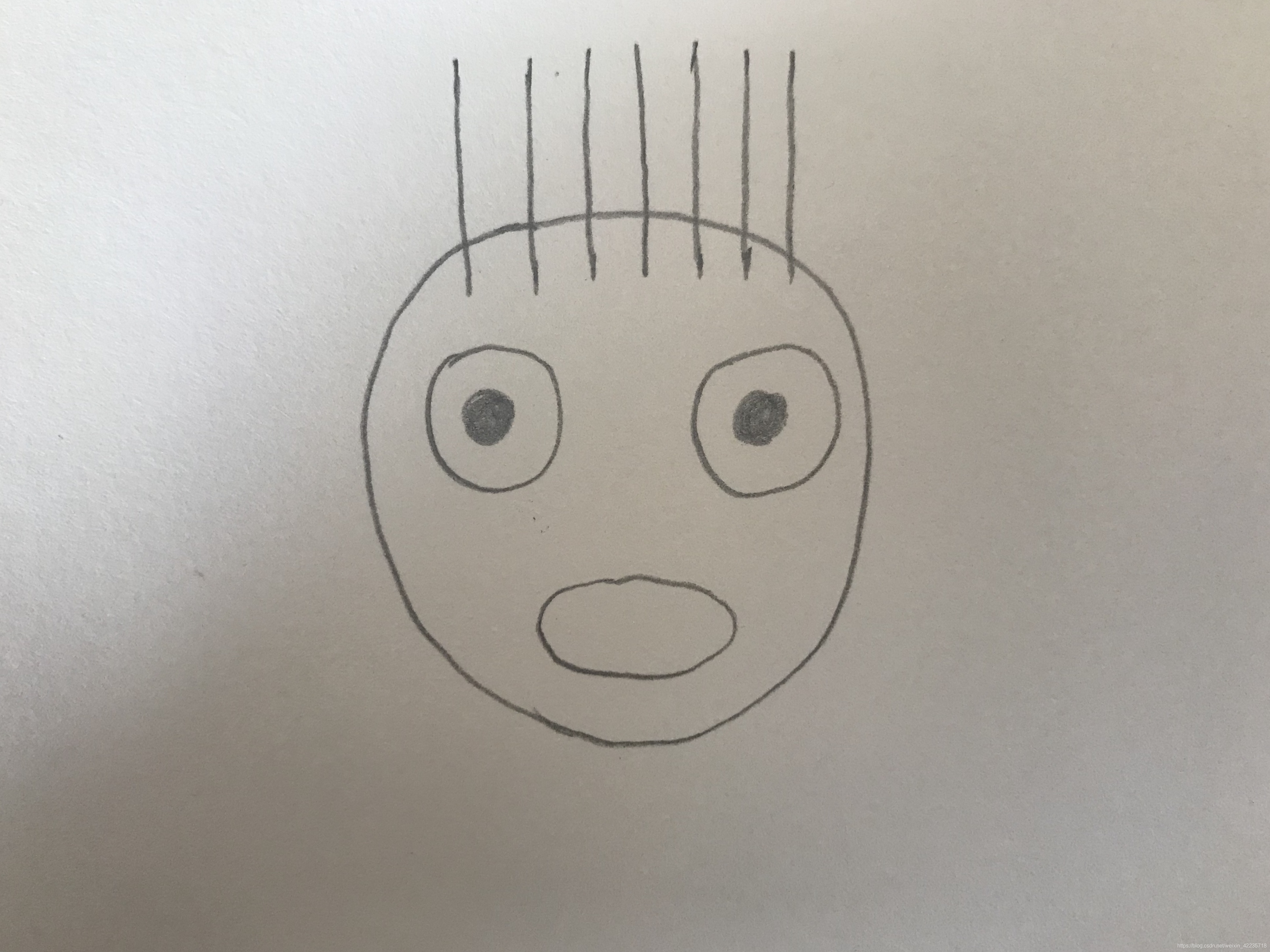

然后看手绘结果

代码实现

void setup(){

size(400,400);

background(100);

}

void draw(){

fill(255);

ellipse(320,240,180,180);

ellipse(280,240,50,50);

ellipse(360,240,50,50);

ellipse(320,300,80,40);

fill(0);

ellipse(280,240,20,20);

ellipse(360,240,20,20);

line(260,180,260,100);

line(280,180,280,100);

line(300,180,300,100);

line(320,180,320,100);

line(340,180,340,100);

line(360,180,360,100);

line(380,180,380,100);

}

自己做一个简单的尝试

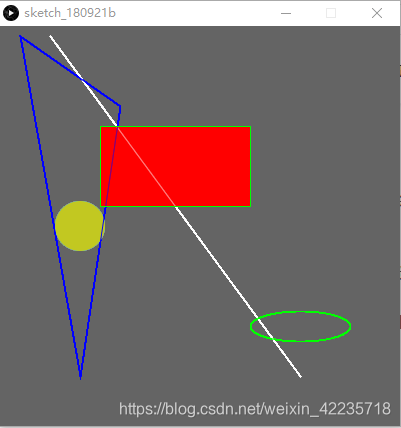

码绘结果

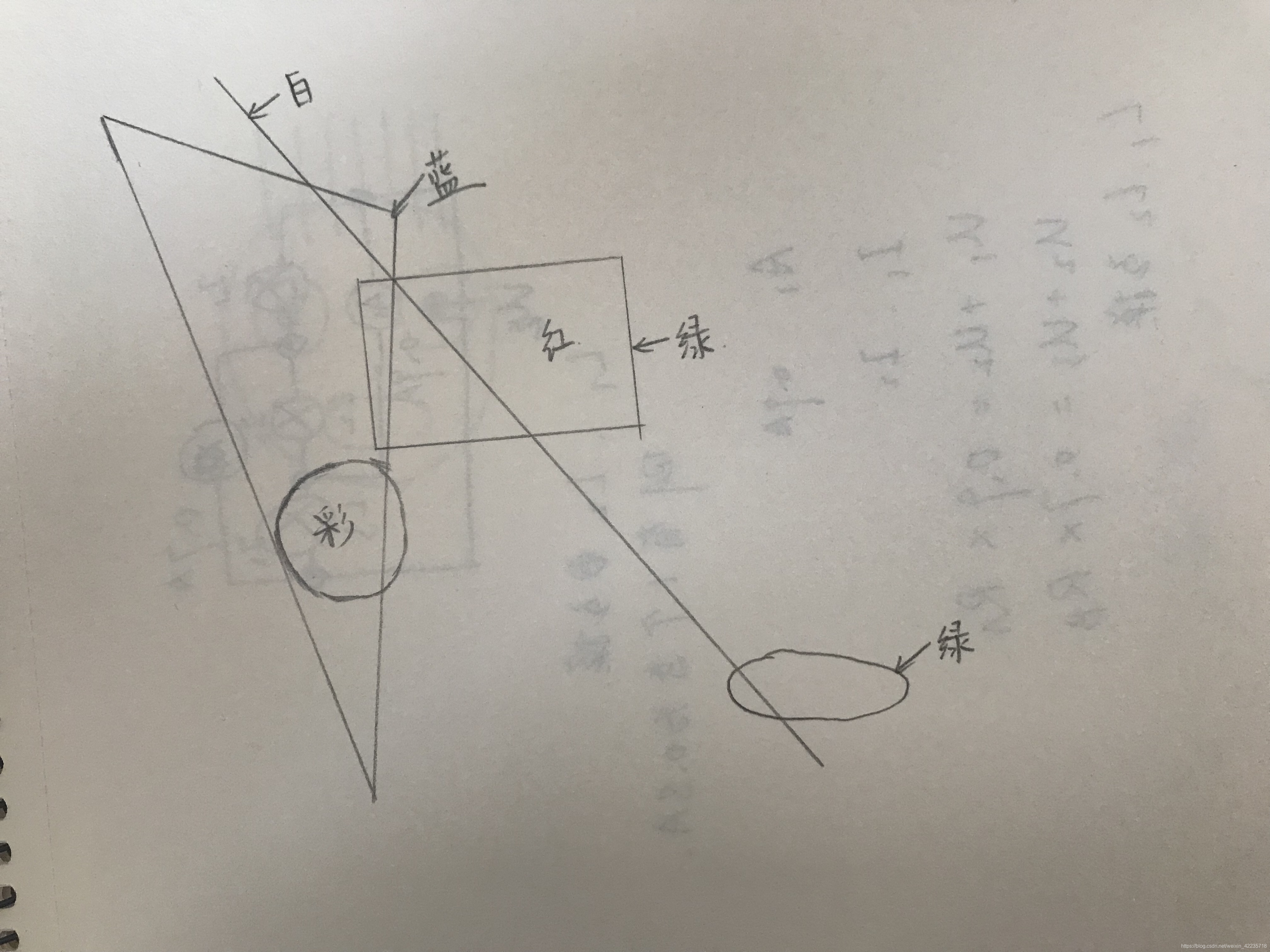

手绘结果

代码实现

void setup(){

size(400,400);

background(100);

}

void draw(){

stroke(255);

line(50,10,300,350);

noFill();

stroke(0,255,0);

ellipse(300,300,100,30);

fill(random(256),random(256),random(256));

noStroke();

ellipse(80,200,50,50);

noFill();

stroke(0,0,255);

triangle(20,10,120,80,80,350);

fill(255,0,0,128);

stroke(0,255,0);

rect(100,100,150,80);

}

心得体会

从思路来看,编程与绘画都是由整体到局部再到整体,首先构思绘制内容,然后大致布局,再一个一个局部绘制,最后做整体调整。

不同之处在于,编程的构图偏客观,需要通过画布的客观大小来定义自己每个图形处于什么位置,估计计算坐标,然后绘制。手绘就是偏向主观,通过主观感觉来判断什么图形应该处于什么位置。例如P1中,我根据老师的代码写,结果就偏右甚至显示不全,但是自己手绘就不存在这样的问题,所以编程画图的思路中,画布大小和图形位置的关系是要理性分析的。

参考文献

1.用代码画画——搞艺术的学编程有啥用?

https://blog.youkuaiyun.com/magicbrushlv/article/details/77922119

2.开始第一幅“码绘”——以编程作画的基本方法

https://blog.youkuaiyun.com/magicbrushlv/article/details/77840565

3.以编程的思想来理解绘画——(一)用“一笔画”表现“过程美”

https://blog.youkuaiyun.com/magicbrushlv/article/details/82634189

4.Processing基本函数绘制图形

449

449

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?