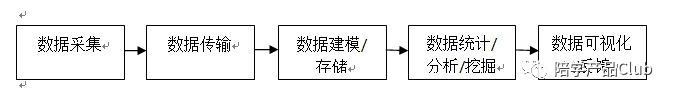

一个典型的数据平台,对于数据的处理是由5个步骤组成的:

第一个步骤,也即数据采集是最核心的问题。数据采集是否丰富,采集的数据是否准确,采集是否及时,都直接影响整个数据平台的应用效果。

关于数据采集(也就是所谓的埋点),有很多中形式,或者说方法。所有的数据采集都围绕核心思维的三个主要内容做区别处理。

数据采集核心思维三个点:

1、对象;要采集谁

一个页面、一个按钮,页面或者按钮,就是我们要采集数据的对象,对象是个结果,数据采集代码/埋点,首先就是要完成定位的功能

2、动作/条件;用户触发什么动作、发生什么事件,完成什么条件

也就是触发做数据采集的引线;

3、数据;在特定的对象上,触发了需要监控的动作,需要记录那些数据表示用户这个行为的东西/字段,统称为数据。

产品数据来源

产品收集、存储、分析数据,目的是为了解决业务需求,优化业务运营流程,提高其经营效率并降低成本。

产品数据分为3类:

↘ 企业内部的交易数据

↘ 企业同用户之间的交互数据

↘ 第三方数据,或称为外部数据

产品的数据资产大多建立在交易数据之上,利用用户属性、销售数据、物流数据、内部流程等数据建立数据资产,开展商业应用。

在“用户时代”,拥有规模化的用户数据来预测市场需求,进行智能化决策分析,能够制定更加有效的产品战略,此外,以用户数据和业务数据为核心优化运营,通过用户画像、市场和渠道分析、销售数据的分析提升产品性能、优化运营效率、进行精准营销。

产品数据数据采集基本上采用SDK方式,采集用户在页面的点击行为,同时也可进行参数回传。SDK就是几行轻量级代码,采集数据的类型取决于埋点。

SDK在数据采集上没有技术壁垒,行为数据应用的主要技术壁垒在于海量行为数据的处理和分析。

很多企业认为SDK采集数据会涉及个人隐私,了解SDK数据采集的技术原理就知道并非如此。 SDK,是用N行软件代码采集数据。SDK采集的任何数据都来自用户的主观行为,企业在正常商业活动中获取的个人隐私数据并不违反法规,在没有得到用户授权的情况下,个人隐私数据被企业和第三方使用才是违法行为。

但SDK采集到的数据,需求存在一大难道,即SDK会采集到大量的“脏数据”,包含一些空白区域和特殊符号,甚至根本没有见过的数据类型。

这些脏数据的处理和分析具有较大的技术挑战,特别是数据的实时采集和处理。通常技术人员只有经历了海量数据采集和处理,填平了大量“技术坑”之后,才能形成成熟的技术架构。

数据的采集和处理是个脏活累活,需要在真实数据环境进行实战,具有较高的技术壁垒和门槛。

采集产品数据,通常有3个数据维度:时间、频次、结果。

1、时间

行为数据时间维度主要关注行为发生的时间段和持续时间,其中时间段数据用于目标设备时间范围选择,用于营销活动分析和营销推广计划设定。

时间段也可以用于风控和反欺诈的场景,特殊群体的App使用行为在时间段具有较高的相似性。持续时间关注行为发生的过程,记录了行为起始和结束时间。

持续时间对于分析用户行为具有重要意义,不同时间长短代表用户不同特征,根据用户所处的生命周期,可洞察到用户与产品的交互状态。在一些数据模型分析中具有较高的商业价值,既可以用于购买人群分析、产品体验分析,甚至用于反欺诈分析。

2、频次

行为数据的频次主要关注某些特定行为发生的次数和趋势,其中次数同用户的兴趣具有较大的正相关度,在一定时间段内,点击浏览次数同用户购买需求成正比。次数经过标签化之后可以用于营销,识别潜在用户。

此外,通过页面的点击分析,了解产品体验和用户需求,从而优化产品布局,进行关联产品的销售。次数同产品成交和用户购买需求是弱相关关系,但是结合点击浏览次数等趋势数据,这些数据即可反应出产品转化和用户购买行为。

例如:用户在某段时间内突然频繁登录汽车类产品,从趋势分析上可以预测用户的购买需求,在某些场景下,趋势数据比频次数据的商业价值更高,可以直接预测客户的购买需求。

3、结果

行为数据的结果主要关注是否完成交易,用于判断用户点击浏览的结果。结果数据分为成交和不成交,基于业务需要也可采集填充的数值实现进一步的应用。

成交数据,可用于产品体验分析,用户体验分析,渠道ROI分析;

不成交数据,可用于二次营销,对潜在用户进行再次营销,结合时间段、持续时间、频次数据进行综合分析,筛选出目标客群。此外,结合成交数据和时间数据,在锁定产品问题后,更精准的优化产品体验,分析转化漏斗。

结果数据可用于直接营销,可加入到数据模型中,作为一个重要维度的参考数据。

2126

2126

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?