简介:LLVM是一个开源的编译器基础设施,本毕业设计项目的目标是在LLVM框架下实现PL/0编译器前端。学生将通过这个项目学会编译原理的基本概念,并理解LLVM在编译过程中的实际应用。PL/0是用于教学的简化版Pascal语言,项目包括PL/0语言的语法解析、语义分析等编译器前端核心任务,并使用LLVM提供的工具和库进行这些任务。具体技术点包括使用Flex进行词法分析,使用Bison或ANTLR定义文法生成语法分析器,构建抽象语法树(AST),进行语义分析以及生成、优化和输出LLVM IR。

1. LLVM编译器基础设施介绍

1.1 LLVM的起源与设计理念

LLVM最初是作为伊利诺伊大学的一个研究项目,其目标是创建一个现代的编译器基础设施,这种基础设施可以支持广泛的编程语言和目标架构。LLVM的特点在于其模块化设计,它由一系列紧密集成的子系统组成,每个子系统都可以独立开发、使用和替换。

1.2 LLVM的核心组件

LLVM的核心组件包括中间表示(Intermediate Representation,IR)、优化器(Optimizer)、代码生成器(Code Generator),以及一组标准库和工具链。IR作为编译过程中的核心,是编译器前端和后端的分界线,提供了一种平台无关的代码表示方法。

1.3 LLVM的适用性与优势

LLVM由于其灵活性和模块化设计,被广泛应用于各种编译任务中,从嵌入式系统到高性能计算。它支持从源代码到机器代码的整个流程,包括编译、链接、运行时优化等多个阶段。同时,LLVM的广泛支持、活跃的社区和大量的文档资源,为开发者提供了强大的工具和学习资源。

在本章中,我们已经初步了解了LLVM的基本架构和理念。接下来,我们将深入探讨PL/0编译器前端的设计,进一步展示LLVM在实际应用中的灵活性和强大的编译能力。

请注意,尽管这里只提供了章节标题和简介性内容,但整个文章将会深入探讨每个主题,采用由浅入深的方式,确保内容对IT行业的专业人士也具有足够的吸引力和价值。

2. PL/0编译器前端设计

2.1 PL/0语言概述

2.1.1 PL/0语言的语法特点

PL/0是一种用于教学目的的简化版程序设计语言,它由Niklaus Wirth设计,作为Pascal语言的一个简化版本。PL/0语言保留了Pascal语言的基本语法结构,但其语法更为简单,容易理解和实现。其主要的语法特点包括:

- 类型系统 :PL/0支持基本的整型数据类型和布尔类型。

- 控制结构 :包括顺序结构、选择结构(if语句)和循环结构(while语句)。

- 过程定义 :允许定义过程,但不支持函数。

- 模块化 :程序可以由多个过程组成,且有一个主过程作为程序的入口点。

- 简单性 :PL/0去除了Pascal中的一些复杂特性,如记录、文件操作等。

2.1.2 PL/0语言的语义规则

PL/0的语义规则遵循其简化的目的,强调易于理解和实现,具体规则包括:

- 变量声明 :所有变量在使用前必须声明。

- 过程调用 :调用过程必须在声明之后。

- 作用域 :变量和过程的作用域遵循块级作用域规则。

- 参数传递 :参数是通过值传递的,不支持引用传递。

- 程序结构 :必须以BEGIN开始,以END结束。

2.2 PL/0编译器前端设计理论

2.2.1 编译器前端的作用和结构

编译器前端的主要作用是将源代码转换为中间表示,它通常包括以下几个主要组成部分:

- 词法分析器 :将源代码文本分解为一个个有意义的符号(tokens)。

- 语法分析器 :根据语言的语法规则,将符号序列组织成语法结构(如语法树)。

- 语义分析器 :检查语法结构中的语义错误,并生成中间代码。

编译器前端的结构通常如图2.1所示,展示了从源代码到中间表示的转换过程。

graph LR

A[源代码] -->|词法分析| B[符号序列]

B -->|语法分析| C[语法树]

C -->|语义分析| D[中间表示]

2.2.2 PL/0编译器前端的设计策略

在设计PL/0编译器前端时,我们可以采取以下策略:

- 模块化设计 :将编译器分为独立的模块,便于维护和扩展。

- 易于理解 :由于PL/0语言的简单性,前端的设计应直观易懂,便于学习者掌握。

- 可扩展性 :虽然PL/0是教学用语言,但设计应考虑到未来可能的扩展性,比如支持新的数据类型或控制结构。

- 错误检测 :设计高效的错误检测机制,帮助使用者快速定位问题。

2.3 PL/0编译器前端实现过程

2.3.1 工具链的配置与使用

为了实现PL/0编译器前端,需要配置相应的工具链。这通常包括:

- 编译器构造工具 :如Flex和Bison,用于生成词法分析器和语法分析器。

- 开发环境 :如GCC、make等,用于编译和构建整个项目。

- 调试工具 :如GDB,用于调试编译器前端代码。

配置过程可以分为以下步骤:

- 安装所需工具链:根据操作系统选择合适的安装方式。

- 创建项目结构:建立源代码文件和编译脚本的目录结构。

- 编写Makefile:确保能够正确调用Flex和Bison工具,以及编译其他源代码。

2.3.2 编译器前端的测试与验证

测试和验证是编译器前端开发的重要环节,可以通过以下步骤进行:

- 单元测试 :为编译器前端的每个模块编写测试用例,确保其正确性。

- 集成测试 :将各个模块集成后,测试整个前端的流程是否符合预期。

- 实际代码测试 :选择一些PL/0语言的示例代码进行编译测试,检查前端的正确性和健壮性。

代码块2.1展示了一个PL/0源代码样例及其对应的编译结果。

VAR x, y;

BEGIN

x := 1;

y := 2 * x;

IF y > 3 THEN

x := y

END

END

代码块2.2展示了一个简单的测试脚本,用于调用PL/0编译器前端并执行编译。

# 测试脚本

./pl0compiler.pl0 input.pl0 > output.ll

在上述测试过程中,输入文件 input.pl0 包含了代码块2.1中的PL/0代码,而 output.ll 将是编译器前端生成的中间表示代码。通过观察和分析 output.ll 文件,可以验证编译器前端的输出是否正确。

3. 词法分析实现

3.1 词法分析的基本原理

3.1.1 词法单元的识别和分类

词法分析是编译过程的第一阶段,负责将源代码的字符序列转换成有意义的词法单元(tokens)序列。每个token代表了编程语言中的一个基本元素,如关键字、标识符、数字、运算符等。在词法分析的过程中,源代码被分解成一系列的token,每个token都对应一个符号类(如INT、FLOAT、ID等)。

词法分析器需要能够识别和分类各种不同的词法单元,这个过程涉及到一系列的模式匹配。比如,一个数字序列将被识别为一个数字类型的token,一个由字母组成的序列且符合标识符规则的将被识别为标识符类型的token。

识别过程通常基于一系列规则或正则表达式。例如,标识符可以被定义为一个字母开头后跟若干字母或数字的序列,而整数可能是任意数量的数字。

3.1.2 词法分析器的设计模式

为了高效地进行词法分析,通常会采用有限自动机(Finite Automata)的设计模式。有限自动机分为两种:确定性有限自动机(DFA)和非确定性有限自动机(NFA)。DFA在任何时刻对于给定的输入都只有一种状态转移,而NFA可能有多个可能的状态转移。

在实际的编译器设计中,词法分析器经常由工具如Flex生成。Flex读取一个包含模式定义的文件,然后生成一个C语言源代码,该源代码定义了一个能够进行上述模式匹配的词法分析器。

3.2 词法分析器的构建实践

3.2.1 使用Flex工具构建词法分析器

Flex是一个用于生成快速、高效词法分析器的工具。它使用输入文件中的规则定义生成C代码,并把C代码编译进可执行程序中。为了使用Flex构建词法分析器,你需要编写一个规则文件,通常该文件扩展名为 .l 。

例如,下面是一个简单的Flex规则文件,用于识别标识符和数字:

%{

#include <stdio.h>

%}

[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* {

printf("Identifier: %s\n", yytext);

}

[0-9]+ {

printf("Number: %s\n", yytext);

}

int main(int argc, char **argv) {

yylex();

return 0;

}

这里,第一部分(用 %% 分隔)是Flex的定义部分,可以包含包含文件、宏定义等。第二部分是规则定义,每条规则以一个模式开始,以一个动作结束。最后是用户代码部分,用于定义 main 函数和其他C代码。

3.2.2 词法分析器的测试与调试

构建了词法分析器后,需要对其进行测试和调试,以确保它能够正确识别各种词法单元。Flex生成的词法分析器可以通过编译和运行生成的C代码来进行测试。

在测试过程中,可以使用各种输入文本对生成的词法分析器进行验证。例如:

$ flex mylexer.l

$ gcc lex.yy.c -lfl -o mylexer

$ ./mylexer

这段脚本首先使用Flex处理 lexer.l 文件生成 lex.yy.c ,然后编译这个文件并链接到Flex的库,最后运行生成的程序 mylexer ,该程序将输出识别到的token信息。

对于调试,Flex提供了追踪选项 -d ,可以显示当前状态和每次读取的字符。还可以使用调试器(如 gdb )来逐步执行和观察程序的运行状态。

$ gcc -g -o mylexer lex.yy.c -lfl

$ gdb ./mylexer

(gdb) run

这样,开发者可以在调试器中设置断点、查看变量和执行流,确保词法分析器按预期工作。

词法分析是编译过程中不可或缺的一部分,其重要性在于确保源代码被准确地转化为可由后续编译阶段处理的token序列。通过实际操作,可以加深对词法分析过程的理解,并掌握使用工具进行词法分析的技能。

4. ```

第四章:语法分析实现

4.1 语法分析的基本理论

4.1.1 上下文无关文法和语法树

上下文无关文法(Context-Free Grammar, CFG)是编译原理中的一个核心概念,它由一组产生式规则组成,这些规则定义了编程语言的句法结构。一个上下文无关文法由四个元素组成:一个终结符集合、一个非终结符集合、一个起始符号和一组产生式规则。

在语法分析的过程中,将源代码文本转化为一个内部的数据结构—语法树(Syntax Tree),它反映了源代码的层次结构和语义信息。语法树的每个节点都代表程序中的一个构造,如表达式、语句或程序块。

4.1.2 递归下降分析和LL(1)分析法

递归下降分析是一种广泛使用的语法分析技术,它基于一组相互递归调用的子程序来实现。每个子程序对应一个非终结符,子程序的主体是根据相应的产生式规则来实现的。LL(1)分析法是一种特定类型的递归下降分析,它要求每个产生式规则最多只能有一个候选式,并且在分析过程中需要向前查看一个符号(1个符号的Lookahead)以决定应用哪个产生式。

递归下降分析的优点是直观、易于实现;缺点是对于左递归语法或具有共同前缀的语法规则来说,它不适用。LL(1)分析法为了提高分析效率,引入了一个特殊的算法来排除左递归和消除共同前缀。

4.2 语法分析器的构建实践

4.2.1 使用Bison工具构建语法分析器

Bison是一个强大的语法分析器生成器,它基于GNU项目,并且能够生成用于解析上下文无关文法的C程序。Bison使用类似于Yacc的语法,并可以与Flex工具配合生成整个编译器前端。

创建一个Bison文件通常包括定义语法规则和编写对应的语义动作代码。语法规则指示Bison如何识别输入中的语言构造,而语义动作代码则在语法树构造时执行,进行语义检查或生成中间代码。

示例:

%{

#include <stdio.h>

%}

%token NUMBER

lines: /* empty */

| lines line

;

line: NUMBER { printf("Number: %s\n", $1); }

;

在上述Bison规则中定义了一个简单的语法,它接受输入的数字序列,并打印它们。

4.2.2 语法分析器的测试与调试

语法分析器的测试通常涉及多个步骤:单元测试、集成测试和系统测试。在单元测试阶段,测试者需要为每个语法构造编写单独的测试用例以确保它被正确解析。在集成测试阶段,需要检查语法分析器与其他编译器组件(如词法分析器)的交互。最后,在系统测试阶段,测试整个编译器以确认它能正确处理真实的源代码文件。

调试语法分析器时,通常会使用Bison生成的分析器的调试选项来获取详细的分析过程日志。此外,某些IDE(如Eclipse)提供了可视化调试工具,可以直观地展示语法分析树。

$ bison -d yourgrammar.y

$ gcc -o parser.tab.c

$ ./parser.tab < input.txt

上述命令将生成一个带有调试信息的语法分析器,输入文本文件将被用来测试分析器。

通过这些实践操作,开发人员可以构建和测试一个有效的语法分析器,为后续的编译过程打下坚实的基础。

以上内容包含了语法分析实现章节的基本理论知识和实践操作。在编写实际的语法分析器时,结合Bison等工具的实际应用,以及进行详尽的测试和调试,是确保编译器前端稳定性和正确性的关键步骤。

# 5. 抽象语法树构造

## 5.1 抽象语法树的概念与作用

### 5.1.1 抽象语法树的定义和特性

在编译器设计的诸多环节中,抽象语法树(AST)是理解和实现代码结构的关键概念。AST 是源代码语法结构的一种抽象表示,它以树状数据结构展示编程语言的语法规范,是编译器前端工作的一个重要产物。在AST中,每个节点代表了源代码中的一个构造,例如一个表达式、语句、声明等。与直接依赖源代码文本的词法单元(tokens)不同,AST忽略了大多数的空白字符和注释,只保留了编程语言的语义信息。

AST的节点通常包含以下几种类型:

- 表达式节点:表示算术、逻辑、比较、赋值等操作。

- 语句节点:表示程序中的流程控制,如条件判断、循环等。

- 声明节点:表示变量、常量、函数的定义。

AST的特性包括:

- 层次性:AST的结构清晰地反映了代码的嵌套关系。

- 简洁性:AST去除了源代码中的非语义信息,使得关注点集中。

- 有效性:AST的每个节点都是有效且符合语法的。

### 5.1.2 抽象语法树在编译过程中的作用

抽象语法树在编译过程中起着至关重要的作用。它作为一个中间表示,不仅帮助编译器前端解析和理解源代码,同时为后端的代码生成和优化提供了基础。以下是AST在编译过程中的主要作用:

- 语义分析:通过AST,编译器可以检查代码的语义正确性,如类型匹配、变量使用前声明等。

- 代码优化:基于AST,编译器可以进行一些高层次的代码优化,如常量折叠、死代码消除等。

- 代码生成:AST为生成目标代码提供了必要的结构信息,是生成机器代码的基础。

- 静态分析:AST也可以作为静态代码分析工具的基础,用于代码审查、重构建议等。

## 5.2 抽象语法树的实现

### 5.2.1 手动构造抽象语法树

手动构造AST是学习编译原理的一个重要过程,这有助于深刻理解AST的结构和作用。手动构造AST涉及到对编程语言语法的分析,以及相应树状数据结构的设计。在实现过程中,通常会遵循以下步骤:

- 词法分析:将源代码分解为一个个的词法单元。

- 语法分析:根据语言的语法规则,解析这些词法单元并构建AST。

- 树节点定义:为AST中的每个构造定义节点类型。

- 递归下降解析:使用递归下降的方法来构造AST。

例如,在手动构造一个简单的四则运算的AST时,我们可能会定义如下的节点:

```python

class Node:

pass

class NumNode(Node):

def __init__(self, value):

self.value = value

class BinOpNode(Node):

def __init__(self, left, right, op):

self.left = left

self.right = right

self.op = op

在语法分析过程中,当遇到一个二元操作符时,我们创建一个 BinOpNode 的实例,并递归地为其左右子树构造节点。

5.2.2 自动化工具辅助构造抽象语法树

尽管手动构造AST可以帮助我们更好地理解编译过程,但实际工作中通常会使用自动化工具来完成这一任务。这些工具能够根据给定的语法规则文件(如 .y 文件),自动生成词法分析器和语法分析器,进而构建AST。

例如,著名的工具Bison可以生成C语言的语法分析器,它依据Bison语法文件定义的规则来解析输入的代码文本,并构造出相应的AST。使用Bison的流程通常包括:

- 定义语法规则文件。

- 通过Bison处理语法规则,生成C代码。

- 在自动生成的C代码中添加逻辑处理各个节点。

下面是使用Bison的一个简化示例:

%token NUM

%left '+' '-'

%left '*' '/'

lines: lines expr '\n' { printf("= %d\n", $2); }

| /* empty */

;

expr: expr '+' expr { $$ = $1 + $3; }

| expr '-' expr { $$ = $1 - $3; }

| expr '*' expr { $$ = $1 * $3; }

| expr '/' expr { $$ = $1 / $3; }

| '(' expr ')' { $$ = $2; }

| NUM { $$ = $1; }

;

利用Bison生成的解析器,我们可以直接从输入的表达式文本中生成AST,并输出计算结果。

通过以上章节,我们详细探索了抽象语法树的概念、作用以及如何通过手动和自动化工具来实现AST的构造。这为我们进一步理解后续编译阶段打下了坚实的基础。

6. 语义分析与中间代码生成

6.1 语义分析的理论基础

6.1.1 类型检查和符号表管理

在编译器的语义分析阶段,类型检查是确保代码按照规定的类型系统正确使用的基础。不同的编程语言有各自严格的类型规则,类型检查就是要验证源代码是否遵守了这些规则。例如,类型安全语言不允许将整型值赋给一个声明为浮点型的变量。此外,符号表管理是编译器在编译过程中用来记录各种标识符(比如变量名、函数名)信息的数据结构。它为编译器提供了一个快速查找和访问作用域内所有声明的途径。符号表随着编译过程逐渐构建并不断完善,包含了变量的类型、作用域、存储位置等信息。

6.1.2 语义规则和语义动作

语义分析不只是简单的类型检查,它还需要处理更复杂的语义规则。这些规则通常以属性文法(Attribute Grammar)的形式表达,它为语法树的每个节点附加了各种属性,并定义了属性之间的依赖关系。语义动作是指编译器在发现语义错误或需要执行某些动作时所采取的步骤。例如,编译器可能会在符号表中增加新的条目,或者生成中间表示中的新节点。

代码块:类型检查和符号表管理示例

// C 语言代码示例

int add(int a, int b) {

return a + b;

}

在上述的 C 语言函数定义中, add 的声明和定义应该匹配其参数和返回值的类型。类型检查器会对这些类型进行校验,确保使用类型的一致性。同时,编译器会在符号表中添加函数 add 的条目,并记录其参数类型和返回类型信息。

6.2 中间代码生成技术

6.2.1 三地址代码和静态单赋值形式

中间代码是编译器在前端和后端之间的一个抽象层,它独立于具体的机器语言,同时又足够接近机器语言,便于进行优化。三地址代码是一种简化的中间代码形式,每个语句最多包含三个操作数,通常采用类似 x = y op z 的结构。静态单赋值(SSA)形式是另一种流行的中间代码形式,它确保每个变量只被赋值一次,这极大地方便了数据流分析和优化。

6.2.2 使用LLVM-IR作为中间表示

LLVM-IR(Intermediate Representation)是LLVM项目中广泛使用的一种高级中间表示形式,它具有强类型、低级和设计有丰富的操作码等特点。LLVM-IR让编译器前端和后端的分离成为可能,这意味着可以独立开发和优化编译器的不同部分。LLVM-IR的设计目标是支持各种前端语言和后端目标机器,能够适应广泛的优化技术。

表格:三地址代码和LLVM-IR的比较

| 特性 | 三地址代码 | LLVM-IR | |------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------| | 语法结构 | x = y op z(三操作数) | 拥有丰富的操作码 | | 类型安全 | 通常是静态类型检查 | 静态强类型系统,支持类型推断和检查 | | 静态单赋值(SSA)支持 | 支持,但需要额外转换 | 内置SSA支持,易于进行数据流分析和优化 | | 目标无关 | 独立于特定目标架构 | 独立于特定目标架构 | | 优化 | 可以进行,但可能需要额外的复杂性处理 | 专为优化设计,提供了大量的优化和转换选项 |

代码块:LLVM-IR的中间代码生成示例

; 假设我们有一个函数,计算两个整数的和

define i32 @add(i32 %a, i32 %b) {

%sum = add i32 %a, %b

ret i32 %sum

}

在上述LLVM-IR代码中, @add 是函数的定义, %a 和 %b 是函数的参数, %sum 是局部变量。此代码表示一个简单的加法操作,其中使用了 add 操作码,这与SSA形式相兼容,因为每个变量都只赋值一次。LLVM的优化过程可以在这一层进行,然后再将优化后的IR转换为目标机器代码。

Mermaid流程图:LLVM-IR生成和优化流程

graph LR

A[语义分析] --> B[中间代码生成]

B --> C[LLVM-IR]

C --> D[LLVM优化]

D --> E[目标代码生成]

在上述流程图中,语义分析之后生成LLVM-IR代码,接着进行LLVM优化,然后根据目标平台生成目标代码。这个流程图展示了LLVM的编译后端如何将编译器前端的输出转换成机器代码的过程。

7. LLVM IR的生成与优化

在编译器的多个阶段中,LLVM IR(Intermediate Representation,中间表示)的生成和优化是至关重要的。它不仅为前端编译器和后端目标代码生成之间提供了一个桥梁,而且是进行各种编译优化的基础。在本章中,我们将探索LLVM IR的结构、特点,并实践如何从抽象语法树(AST)生成LLVM IR,以及如何应用LLVM的优化技术。

7.1 LLVM IR的结构与特点

7.1.1 LLVM IR的基本组成

LLVM IR是一种低级的、平台无关的、类似于RISC指令集的中间语言。它的基本组成包括了各种基本块(basic blocks),这些基本块是由一系列的指令(instructions)组成的序列,每个基本块的结尾都有一个 terminator instruction,指明了接下来的控制流方向。

LLVM IR支持多种类型的数据和操作,包括整型、浮点型、指针类型等。IR支持常见的控制流结构,比如条件分支和循环,也支持函数调用和返回。LLVM IR的模块化设计允许编译器前端以模块为单位进行代码生成和优化,这样可以有效地隔离不同代码段的编译时依赖。

7.1.2 LLVM IR的高级特性

LLVM IR的高级特性包括了丰富的元数据、符号表和类型信息,这些特性为进行深度编译优化提供了数据基础。LLVM IR支持向量化操作,这对于现代多核处理器的优化至关重要。通过SIMD(单指令多数据)指令集,编译器可以生成更为高效的并行代码。

LLVM IR还支持静态单赋值(Static Single Assignment,SSA)形式,它使得每个变量只被赋值一次,这样可以简化许多编译优化技术,如死代码消除和公共子表达式消除。

7.2 LLVM IR的生成与优化实践

7.2.1 从抽象语法树到LLVM IR的转换

将AST转换为LLVM IR涉及到遍历AST,并为每个节点生成对应的LLVM IR指令。这个过程通常通过一个递归下降的遍历算法实现,从AST的根节点开始,按层次遍历到叶子节点。

以下是一个简化的代码示例,展示了如何使用LLVM的C++ API将一个简单的表达式树转换为LLVM IR:

llvm::LLVMContext context;

llvm::IRBuilder<> builder(context);

llvm::FunctionType *ft = llvm::FunctionType::get(builder.getInt32Ty(), false);

llvm::Function *f = llvm::Function::Create(ft, llvm::Function::ExternalLinkage, "example", theModule);

llvm::BasicBlock *bb = llvm::BasicBlock::Create(context, "entry", f);

builder.SetInsertPoint(bb);

// 假设有一个AST节点,表示表达式 (1+2)*3

// 首先生成 1 和 2 的加法

llvm::Value *two = llvm::ConstantInt::get(context, llvm::APInt(32, 2));

llvm::Value *one = llvm::ConstantInt::get(context, llvm::APInt(32, 1));

llvm::Value *add = builder.CreateAdd(one, two);

// 接着乘以 3

llvm::Value *three = llvm::ConstantInt::get(context, llvm::APInt(32, 3));

llvm::Value *mul = builder.CreateMul(add, three);

// 返回结果

builder.CreateRet(mul);

7.2.2 LLVM IR优化技术与策略

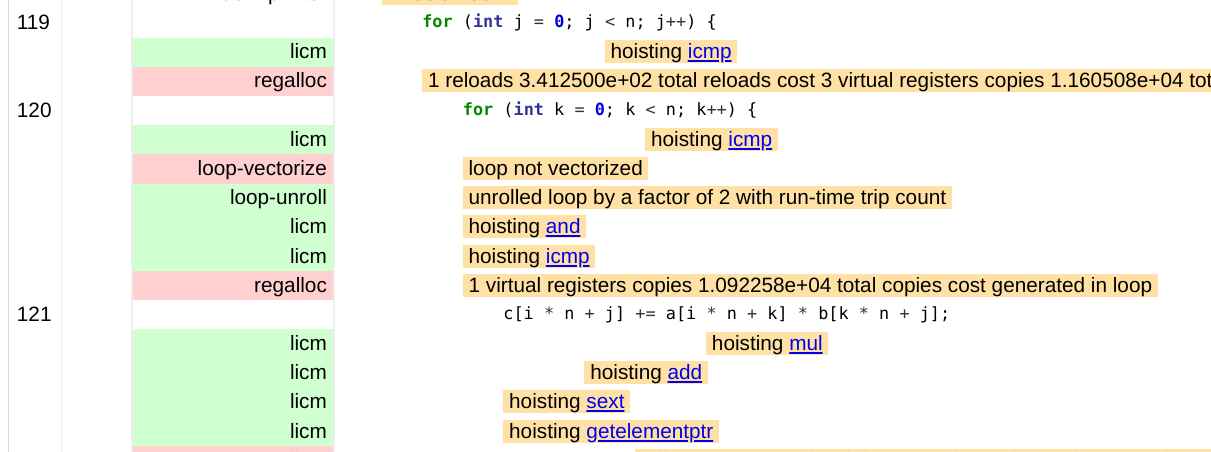

生成IR后,编译器会应用多种优化策略,来提高程序的性能和减少最终生成的代码体积。LLVM提供了丰富的优化Pass,包括:

- 常数传播(Constant Propagation)

- 死代码消除(Dead Code Elimination)

- 循环优化(Loop Invariant Code Motion)

- 内联展开(Function Inlining)

下面是一个展示如何利用LLVM Pass进行优化的简单示例:

// 创建一个简单的LLVM模块

llvm::Module *theModule = new llvm::Module("example", context);

// ... [AST到IR的转换代码] ...

// 创建一个Pass Manager

llvm::legacy::FunctionPassManager functionPassManager(theModule);

// 注册优化Pass

functionPassManager.add(llvm::createPromoteMemoryToRegisterPass());

functionPassManager.add(llvm::createInstructionCombiningPass());

functionPassManager.add(llvm::createCFGSimplificationPass());

// 运行Pass Manager

functionPassManager.doInitialization();

for (auto &F : *theModule)

functionPassManager.run(F);

functionPassManager.doFinalization();

// ... [目标代码生成代码] ...

在上述代码中,我们创建了一个Pass Manager,并注册了几个基本的优化Pass。通过运行Pass Manager,LLVM会在每个函数级别应用这些优化策略。这些优化策略将对IR代码进行遍历和变换,使得最终生成的代码更加高效。

在本章中,我们介绍了LLVM IR的结构和特点,并且通过实际的代码示例演示了从抽象语法树到LLVM IR的转换过程以及基本的IR优化策略。下一章,我们将继续深入探讨目标代码生成的原理与步骤,以及如何利用LLVM后端生成特定架构的目标代码。

简介:LLVM是一个开源的编译器基础设施,本毕业设计项目的目标是在LLVM框架下实现PL/0编译器前端。学生将通过这个项目学会编译原理的基本概念,并理解LLVM在编译过程中的实际应用。PL/0是用于教学的简化版Pascal语言,项目包括PL/0语言的语法解析、语义分析等编译器前端核心任务,并使用LLVM提供的工具和库进行这些任务。具体技术点包括使用Flex进行词法分析,使用Bison或ANTLR定义文法生成语法分析器,构建抽象语法树(AST),进行语义分析以及生成、优化和输出LLVM IR。

544

544

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?