clc;

clear all;

close all;

%%确定信号参数

c=1500;

f0=25e3;

fs=125e3;

T=2e-3;

lamda=c./f0;

D=lamda./2;

N=18;

maxdelay=(N-1).*D./c;

Nmaxdelay=round(maxdelay.*fs);

alpha=(-45:0.25:45)*pi./180;

px=(0:N-1).*D;

theta0=40*pi./180;

N_delay0=D.*sin(theta0)./c.*fs;

%%信号模型

t=0:1./fs:T;

sig00=sqrt(2).*cos(2.*pi.*f0.*t);

%%时移信号

for mm=1:N;

sig0(mm,:)=[zeros(1,Nmaxdelay) sig00 zeros(1,Nmaxdelay)];

end

% %% 时域波束形成

len=length(sig0(1,:));

tt=(0:len-1)./fs;

tt1=(Nmaxdelay+1:len-1-Nmaxdelay)./fs;

for mm=1:length(alpha);

for nn=1:N;

tc0=(nn-1).*D.*sin(alpha(mm))./c;

ss(nn,:)=interp1(tt,sig0(nn,:),tt1-tc0);

end

sss(mm,:)=sum(ss,1);

sout(mm)=std(sss(mm,:));

end

figure

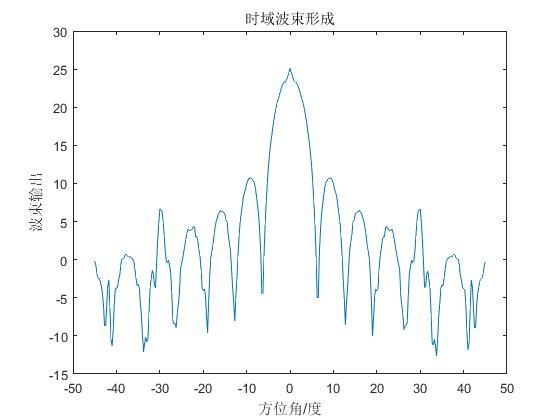

plot(alpha.*180./pi,20*log10(sout));

xlabel('方位角/度');

ylabel('波束输出');

title('时域波束形成');

该博客展示了时域波束形成的信号处理代码。代码先确定信号参数,如信号速度、频率、采样频率等,接着构建信号模型,对信号进行时移处理,最后实现时域波束形成,并绘制方位角与波束输出的关系图。

该博客展示了时域波束形成的信号处理代码。代码先确定信号参数,如信号速度、频率、采样频率等,接着构建信号模型,对信号进行时移处理,最后实现时域波束形成,并绘制方位角与波束输出的关系图。

2511

2511

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?