看得见的格斗,看不见的技术验证。

——没有直觉,全靠计算

十天前那场价值N亿的金属斗殴现场之外,宇树科技CEO王兴兴在朋友圈兴奋地说到:再次创造人类历史新时刻。

而这套“挨揍-爬起-再战”的悲情叙事里,似乎藏着更「深远」的筹划。

4天后:宇树科技更名为「杭州宇树科技股份有限公司」,新增一位董事——北京京国瑞股权投资基金管理有限公司总经理梁望南……

5天后:宇树科技发布新品人形机器人预告,并暗示价格将不超过6.5万元!

外界纷纷认为,这些或许都是在为IPO铺路。

10天后:终于等到赛事热度消退,我们可以来扒扒“营销”、“噱头”之外,这场“机器人格斗版404”背后蕴含的真正的技术。

我们开设此账号,想要向各位对【具身智能】感兴趣的人传递最前沿最权威的知识讯息外,也想和大家一起见证它到底是泡沫还是又一场热浪?

欢迎关注【深蓝具身智能】👇

杭州奥体中心的真实擂台上,四台宇树G1人形机器人上演了激烈交锋——跌倒、反击、碰撞、起身!

对于人类而言,拳击靠的是直觉与反应;但对于一个身高1.3米、体重35公斤的机器人来说,却是算法与力学的极限挑战。

在格斗这种高对抗、高动态、高不确定性的极端场景下,机器人要处理的远不止“出拳”“躲闪”的指令:

-

它需要在动态感知、动作规划、关节控制间建立毫秒级闭环响应;

-

它必须实时应对剧烈冲击、重心剧变、对手干扰乃至自身惯性扰动。

▲图1|最终获得机器人拳击赛胜利且“伤痕累累”的选手“小黑”©️【深蓝具身智能】编译

其所面临的挑战,比跑步、跳舞、甚至马拉松都要严峻得多。

因此,本文将聚焦这场格斗背后的技术剖面,从三个角度解析参赛的人形机器人在擂台上展现出的能力边界与突破路径:

如何在高强度对抗中保持动态平衡——站得稳?

如何实现“摔倒就起”的快速恢复能力——起得来?

如何实现类战术级别的动作执行——动得准?

高动态平衡控制

在擂台上,人形机器人面对的最大敌人不是对手,而是失衡。

相比跑步或行走,格斗动作更具爆发力和不可预测性:一个侧踢、一个闪避,或者一次被动撞击,都可能打乱重心,导致跌倒。

为实现高动态稳定性,当前主流的人形机器人采用了全身多关节协同控制系统,并辅以分层架构的运动控制算法,以实现对姿态的实时调节与身体平衡的快速恢复。

通常这种系统包括三层:

(当然,本次格斗主要是运控,感知和轨迹优化基本不太涉及,但这里还是说说,毕竟以后还是要用到的。)

-

感知-预测层:基于视觉或力觉输入,结合强化学习模型,预测对手动作、冲击方向或自身不稳定趋势;

-

轨迹优化层:通过模型预测控制(MPC)算法实时调整运动轨迹和关节力矩分配,优先维持重心平稳;

-

执行控制层:依靠高速执行单元(如FPGA或实时控制器)将规划结果转化为多个关节同步响应的控制指令,确保姿态调整在毫秒级完成。

▲图2|机器人“踢腿”瞬间©️【深蓝具身智能】编译

例如,在踢腿动作中,机器人需要一条腿承受全身重量,同时另一条腿完成大角度摆动。

这对关节电机的响应速度、扭矩输出与抗冲击能力提出极高要求。

如本次参赛的人形机器人在单腿支撑状态下完成“踢腿”动作时,其髋关节电机必须在0.2秒内完成从低扭矩到峰值输出的跃迁,同时膝关节的减速系统也需保持高精度的角度控制。

更重要的是,要维持整体稳定,这一动作还必须依赖全身多关节的协同配合,尤其是踝关节、躯干与手臂在动作瞬间的微调与协调。只有这样,机器人才能在大幅度摆动中稳住重心,完成整套踢腿动作而不致失衡。

比赛第一回合,两台机器人都选择了“踢腿”作为起手动作。

仔细观察即可发现,在这一瞬间,支撑脚带动身体产生轻微弹跳,上半身与手臂则做出幅度明显的扭摆。

这一连串细腻的动作,都是为了帮助机器人在完成踢腿之后快速回稳,避免因重心偏移而跌倒。

▲图3|比赛中的一幕:蓝方机器人执行了一个困难的“顶膝”动作,随后后退数步快速调整维持住了平衡,是该项技术非常棒的一个体现©️【深蓝具身智能】编译

有趣的是,如果你此刻站起来亲自尝试一下踢腿的动作,或许会发现:

在动作幅度较小时,我们甚至无需刻意调整姿态,靠核心肌群的自然收紧就能完成动作并保持平衡;

而当动作幅度较大时,我们也会不自觉地借助手臂摆动、轻微起跳等动作来稳住重心。

细细对比会发现,这些自发的人类动作调整机制,和当前人形机器人在擂台上的表现极其相似:

这正是通过模仿学习,人形机器人逐步逼近人类运动能力的直接体现。

当然,比赛场上也有不少翻车时刻 ↓

▲图4|翻车时刻:小黑一个飞踢,却把自身撂倒,引得对手一阵“嘲讽”;这一幕的背后体现出的是机器人的动态平衡技术还有进步的空间©️【深蓝具身智能】编译

值得强调的是,这种平衡控制并非依赖人工编程设定规则,而是机器人在大量仿真训练与真实测试中,通过强化学习不断优化得来。

它们经历了无数次的跌倒与恢复,从失败中提炼出动作控制策略,最终学会了在复杂场景中维持自身稳定,并在即将失衡前完成自我修正。

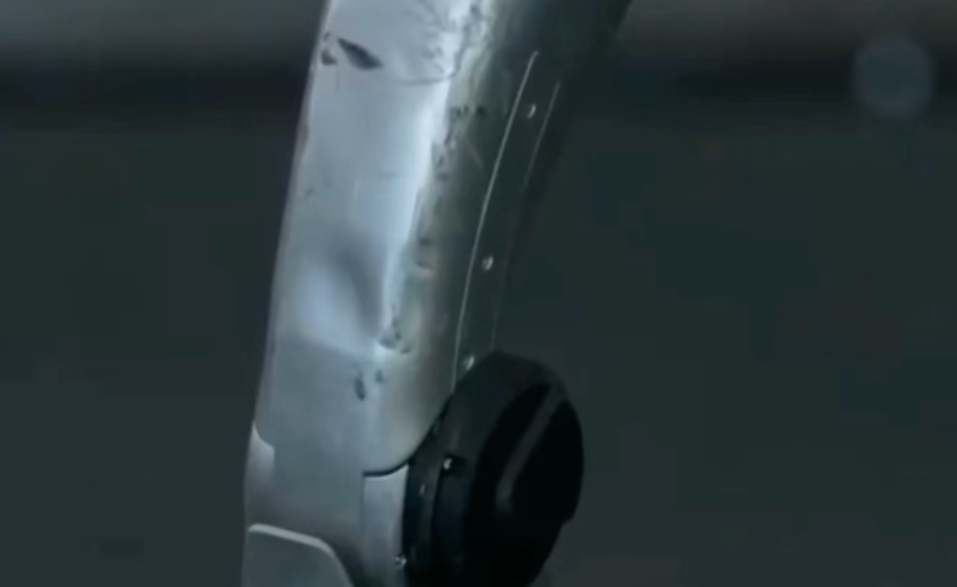

▲图5|学习的“代价”;机器人在参加格斗比赛之前每天都会进行大量的训练,其身体表面也留下了许多凹痕与裂纹©️【深蓝具身智能】编译

在格斗这样一个高强度、非结构化、实时反应要求极高的场景中,动态平衡控制不仅是一项基础能力,更是人形机器人能否真正站上擂台、迈向实用化的生命线。

自主起身能力

即便是世界上最强大的人类拳击手,也难免在比赛中出现判断失误或被对手击中而跌倒的情况。

如果不想被裁判读秒判负,就必须在最短时间内重新站起。

而在人形机器人的格斗擂台上,同样的规则与挑战也亟待机器人用 “站起来” 的能力去应对。

事实上,前面的小节我们已经看到,机器人拳击手为了避免跌倒,往往需要通过多关节协同、实时重心调节等复杂策略来稳定自身。

然而在高速碰撞、连续攻防的情境下,即使最先进的机器人也难以始终维持平衡。

(当然还有自身失误导致的跌倒,这个我猜也可能是操作不当导致的。)

▲图6|不小心把自己绊倒的参赛机器人;只是不同于被它“打败”而躺在地上的对手,它漂亮的从跌倒中站了起来©️【深蓝具身智能】编译

根据比赛规则,如果机器人倒地后在8秒内无法完成起身,将被判为失败。

而上图中,另外一台机器人看似简单的“站起”动作,实际上是一套高度复杂的流程:从姿态识别、动作规划、动力输出,到传感器闭环反馈,每一步都需要精准配合,稍有迟滞就可能功亏一篑。

在人形机器人系统中,自主起身能力主要依赖以下三个核心技术支撑:

-

多阶段动作策略生成

起身过程通常分为俯卧/仰卧状态检测、四肢支撑位建立、重心前移、姿态恢复等多个阶段。

机器人需要规划一系列稳定且可执行的运动序列,避免中途二次失衡。

-

全身多关节动力协调

要完成一次完整的起身动作,机器人需调用躯干、髋部、膝部、踝部等多个关节协同发力,特别是躯干在起身瞬间提供支撑力,髋部主导重心上移,膝关节完成最后的直立转换。

整个过程对关节电机的瞬时输出能力和控制系统的精度提出极高要求。

-

基于强化学习的优化训练

如本次参赛的宇树G1机器人,之所以能在5秒内完成稳定起身,关键在于其训练策略不再依赖人类经验预设动作,而是借助数字孪生系统和强化学习算法,在虚拟仿真环境中完成百万次跌倒与恢复训练。

通过不断试错,机器人自主探索出最优的起身动作路径与力矩分布策略,实现高效、稳定的动态站立能力。

▲图7|机器人拳击手“拳拳到'铁'”的训练学习过程©️【深蓝具身智能】编译

比赛现场,多次出现机器人跌倒后的“翻滚—转身—撑地—直立”动作流,令人印象深刻。

这些动作看似笨重,但本质上是机器人在复杂受力情况下,利用有限控制精度与执行功率,在地面反弹、滑移与侧翻中寻找最可靠的起身姿态。

这种稳定性,不仅来自肌肉(电机),更来自“神经系统”——算法对身体的整体协调能力。

“自主起身”也一定程度上意味着,在其余应用场景中持续工作时,机器人应对突发故障的恢复力。

▲图8|不慎被对手击倒的“小蓝”选手一个利索的起身引得观众席一片喝彩©️【深蓝具身智能】编译

人机协同控制:遥控操作+策略动作组合

有了前两项能力的加持,人形机器人拳击手已经可以稳稳地站在擂台上,并在摔倒后迅速恢复了。

下盘已稳,是时候考虑如何击败对手了。

不少格斗游戏玩家应该对《拳皇》系列并不陌生。在游戏中,复杂招式往往并非一次性完成,而是由多个基础动作拼接演化而成的“连招”。

这些连招的关键在于:角色并非只是机械地执行指令,而是在连续动作中,体现出一定的策略性与节奏感。

实际上,在本场比赛中,人形机器人并非完全依靠程序预设或人工全程控制来完成格斗动作。

而是采用了“操作者触发,机器人完成策略动作组合”的混合控制模式。

操作者只需要发出一个高层级的“意图”,机器人就会根据当前环境和状态,自主完成动作调整、角度微调与发力控制。

当操作人员发出“勾拳”“踢腿”等指示的时候,机器人的感知系统会迅速定位对手并构建地图数据,决策系统根据学习训练评估环境、目标和指令,生成可执行策略路径,最后由控制执行系统完成动作。

▲图9|参赛选手“小黑”这一套干净利落的组合拳,就是机器人按照人类的高级指令,自主采取了连招策略,从而衍生出来的进攻动作组合©️【深蓝具身智能】编译

这一能力的实现,通常需要依赖以下几个技术要素:

-

实时环境感知与动作识别

人形机器人通过搭载的深度相机、激光雷达、事件相机等传感器,构建180°以上广角的动态视野,识别对手的身体姿态、动作趋势乃至意图方向。在格斗中,这种感知能力可以辅助机器人判断对方的进攻节奏,实现“虚招识别”和“有效击打判断”。

-

动作规划与个体动态建图

在感知的基础上,机器人需实时构建简化的对手动作模型,评估攻击窗口,生成可行的回避路径或反击轨迹。对出拳方向、重心状态和可达性进行快速建图,是实现自主调整策略的关键。

不过话说回来,本次比赛中机器人在这一方面的表现,小编认为还只能算差强人意。

比如机器人拳击手时不时会对着空气挥拳,或者一整套组合技“打空”……

▲图10|两位选手纷纷没有找到正确的目标出招,类似场景在比赛中还出现过数次©️【深蓝具身智能】编译

这些看似“离谱”的场面,背后其实反映了两个重要的技术信号(猜测):

第一,机器人的操作并不是全程由人类精确遥控。

否则,这种打空现象本不该如此频繁。某种意义上讲,这是一个好消息——它意味着机器人已经具备了一定的自主性(或者说是“半自主性”),能够根据场上态势做出自己的响应,而不是被完全当作“提线木偶”。

第二,当前机器人的自主决策能力还有待提升。

比如在对着空气出招之后,机器人往往会迅速调整动作方向,重新锁定目标继续下一步攻防,这一过程中很可能包含了部分人工介入的微调与引导。

即便它还不够精准,但已经展现出一定的动作连贯性、意图响应能力和策略调整能力。

回顾这场机器人拳击赛,我们看到的远不止金属之间的碰撞——

-

稳定站立的背后,是对动态平衡控制系统的极限考验;

-

迅速起身的动作,是对运动规划与多关节协同控制的精准验证;

-

打空的组合拳、策略微调的转身,也都揭示出人机协同控制系统正在从“指令执行”走向“策略理解”的跃迁。

在这个以娱乐为载体的比赛中,人形机器人以一种高度浓缩的方式,把稳定性、恢复力、实时性、自主性这些决定其是否能真正“走进现实世界”的能力,全都摆上了台面。

这是一场格斗,也是一次技术的集体亮相与压力测试。

但更重要的是,这背后映射的是具身智能发展的路径线索。

真正的智能体不仅要“能看会想”,还必须“能动会稳”。拳击只是表面,实质是机器人如何将感知、认知与执行闭环整合,并在复杂环境中形成完整的决策反馈链条。

当它们能站稳、能判断、能自我调整——它们也就真正具备了,走出实验室,走入人类社会的第一份“资格证”。

危机:当褪去狂欢滤镜后,具身智能终将面临产业突围的困局。

时机:以格斗倒逼创新,是透支的商业预期,也是可落地的商业闭环。

(明天,扒开格斗机器人的铁裤衩,看看钛合金关节里藏着多少PPT参数?)

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?