定义两个变量,为它们赋予相同的值,并将这两个变量的指针打印出来,然后分别按照缓存的具体规则分别为它们赋值,观察赋值后的两个变量的指针是否相等。如果相等,则表明在Python内部对其使用了缓存机制。

例如:

#在范围[-5, 256]之间的小整数

int1=-5

int2=-5

print("[-5, 256]情况下的两个变量指针",id(int1),id(int2))

#对于字符串

s1="3344"

s2= "3344"

print("字符串情况下的两个变量指针",id(s1),id(s2))

#大于256的整数

int3=257

int4=257

print("大于256的整数情况下的两个变量指针",id(int3),id(int4))

#大于0的浮点数

f1=256.4

f2=256.4

print("大于0的浮点数情况下的两个变量指针",id(f1),id(f2))

#小于0的浮点数

f1=-2.45

f2=-2.45

print("小于0的浮点数情况下的两个变量指针",id(f1),id(f2))

#小于-5的整数

n1=-6

n2=-6

print("小于-5的整数情况下的两个变量指针",id(n1),id(n2))

def fun():

#[-5,256]

int1=-5

print("fun中-5的指针",id(int1),id(int2))

#字符串类型

s1="3344"

print("fun中3344字符串的指针",id(s1),id(s2))

#>256

int3=257

print("fun中257的指针",id(int3),id(int4))

#浮点类型

f1=256.4

print("fun中256.4的指针",id(f1),id(f2))

#<-5

n1=-6

print("fun中-6的指针",id(n1),id(n2))

fun()

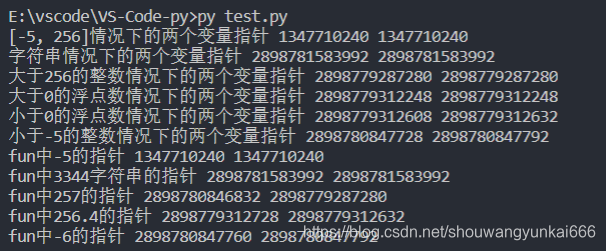

输出结果:

本文通过实验演示Python中不同数据类型的缓存机制,包括小整数、字符串、大整数和浮点数的缓存行为,揭示Python内部如何优化内存管理和提高效率。

本文通过实验演示Python中不同数据类型的缓存机制,包括小整数、字符串、大整数和浮点数的缓存行为,揭示Python内部如何优化内存管理和提高效率。

1762

1762

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?