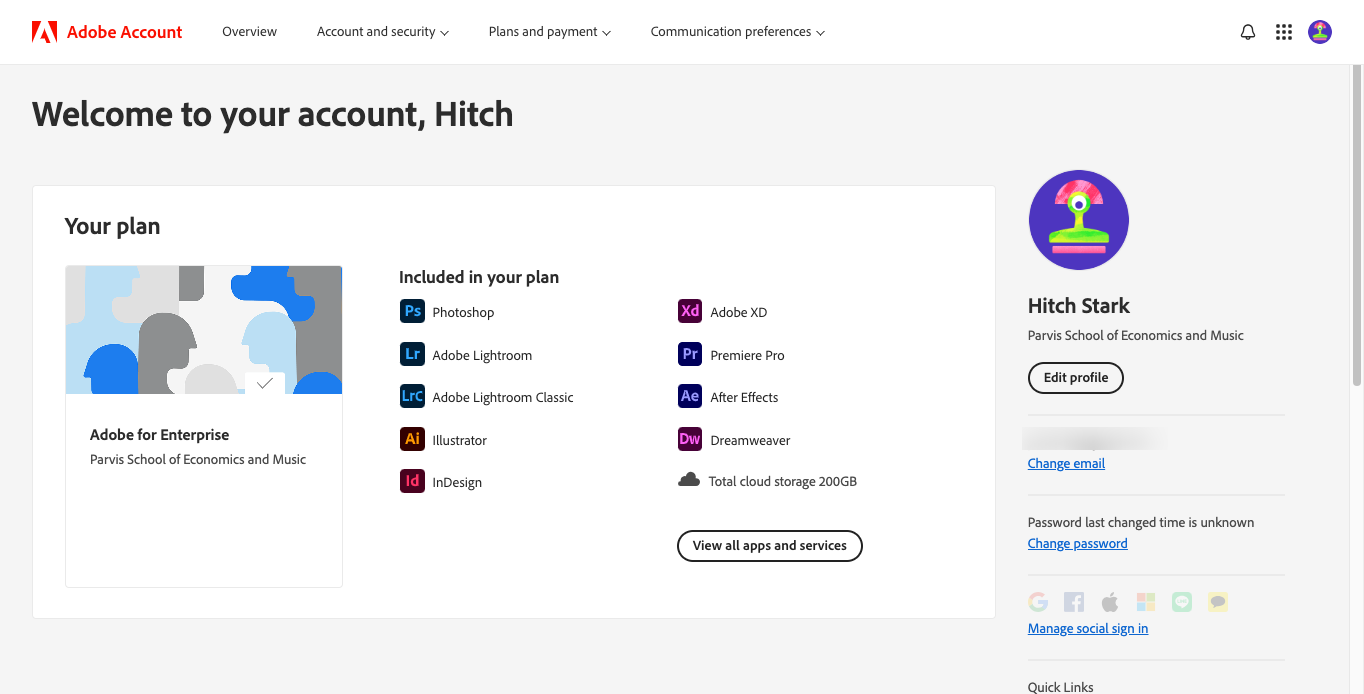

各位同行,朋友们,见字如面。前段时间,我有幸深度使用了一套源自英国Parvis School of Economics and Music的Adobe正版教育订阅,在对这套强大的生产力工具进行“地毯式”探索时,确实碰撞出不少新的火花,很想和同样走在创意路上的你们聊一聊。先概括下这套订阅的体验亮点:每周1500点的Firefly积分,可以说是我用过的版本里最大气的;它支持在4台设备上激活,虽然我个人家当有限,没能让它“火力全开”;最让人踏实的一点是,校方提供了一个ITPro线上服务站,订阅状态一目了然,有效期清清楚楚,让我彻底告别了对“授权稳定性”的担忧;事实也证明,这个近两千人的大集体已经平稳运行了将近一年,从未出过岔子,甚至还配备了备用的修复方案。当然,最重要的消息是:这班快车已经准时发车,目前满员了(哈哈),但今天我分享的核心技巧,只要您的Adobe订阅保持有效,就能即刻上手,创造价值。

作为一名与像素和矢量打了十几年交道的设计师,我亲眼见证了我们的工作方式从“手工精调”到“算法辅助”,再到如今的“AI原生”。我们曾崇拜那些能在方寸之间用钢笔工具勾勒出黄金比例曲线的大师,也曾惊叹于摄影师们在暗房中对光影的极致把控。而现在,一个全新的时代已经到来,Adobe Creative Cloud中的人工智能,不再是锦上添花的“滤镜”,而是能够从根本上改变我们构思、创作与优化流程的“第一性原理”工具。它让我们有机会将更多精力从重复性的技术操作中解放出来,回归到设计的核心——“沟通”与“表达”。

今天,我将聚焦于两个看似不相关、却能在我的工作流中形成完美闭环的AI功能,分享它们如何颠覆传统操作,并引申出一种更具系统性和前瞻性的设计思维模式。

技巧一:矢量创作的“语言模型”——玩转Illustrator“文本到矢量图形”

长期以来,矢量图形的创作一直是设计的“硬功夫”。无论是绘制一个独特的Icon,设计一个富有表现力的插画元素,还是构思Logo的初步形态,都离不开对钢笔工具、形状生成器等功能的熟练掌握。这个过程不仅技术门槛高,而且在创意探索阶段非常耗时。而Illustrator内置的“文本到矢量图形”(Text to Vector Graphic)AI功能,则彻底改变了这一现状,它让矢量创作进入了“对话式”时代。

核心应用场景:从“图标库搜索”到“按需即时生成”

想象一下,你正在为一个有机食品品牌设计包装,需要一个“手绘风格的牛油果”图标,但在素材库里找不到完全符合风格的。过去,你可能需要花半小时甚至更久去手绘、去改造现有素材。现在,你只需要向AI“说”出你的想法。

实战步骤详解:

-

启动AI引擎:找到你的“许愿池”

-

在Illustrator中新建一个画板。通过“窗口” > “文本到矢量图形”打开功能面板。你也可以直接在属性面板中找到它。这个小小的面板,就是你通往无限矢量创意的入口。

-

-

精准的“咒语”:学习如何与AI高效沟通

-

在“提示”输入框中,用简洁、明确的语言描述你想要的图形。Prompt(提示词)的质量直接决定了生成结果的质量。

-

公式:主体 + 风格 + 细节

-

主体(Subject): 你要画什么?例如,“一只微笑的狮子”、“一辆复古跑车”。

-

风格(Style): 它应该是什么样子的?例如,“扁平化插画”、“低多边形(Low-poly)风格”、“日式浮世绘风格”、“线条艺术”。

-

细节(Detail): 有什么额外的要求?例如,“色彩鲜艳”、“简约线条”、“充满科技感”。

-

-

实战Prompt: 回到牛油果的例子,一个好的Prompt是:“

手绘水彩风格的牛油果,切开一半,露出果核,简约干净”。 -

选择类型:在输入框下方,AI提供了“主体”、“场景”、“图标”和“图案”四种类型。选择“图标”会倾向于生成背景透明、适合用作Icon的简约图形;选择“图案”则可以基于你的描述创建无缝拼接的填充图案,这对于背景、包装纸设计来说是颠覆性的。

-

-

生成与迭代:从“一个想法”到“多种可能”

-

点击“生成”后,AI会根据你的提示词提供多个矢量图形变体。你可以像逛超市一样挑选最接近你想法的那个。

-

关键优势:所有生成的结果都是100%的矢量图形。这意味着你可以无限缩放而不失真,并且可以对它的每一个锚点、每一条路径进行编辑。

-

如果结果不理想,不要放弃,尝试调整你的Prompt。比如,将“手绘”改成“卡通”,或者增加“金色轮廓”等描述,观察AI如何响应你的新指令。

-

-

解构与重塑:从“AI的作品”到“你的作品”

-

这或许是这个功能最强大的地方。选中一个你满意的生成结果,右键点击“取消编组”(Ungroup)数次,或者使用“对象”>“扩展”,你会发现这个图形被分解成了若干个独立的、可编辑的路径和形状。

-

你可以轻易地改变它的局部颜色,微调某个部分的形状,删除不需要的元素,或者将两个不同变体中的优点组合在一起。AI在这里扮演的角色不是最终的“创作者”,而是一个效率极高的“灵感速写师”和“初稿助理”,最终的艺术决策权依然牢牢掌握在你手中。

-

高级联动:结合Illustrator的“生成式重新着色”(Generative Recolor)功能,你可以选中AI生成的矢量图形,然后用语言描述你想要的配色方案,比如“秋天的落日余晖”、“莫兰迪色系”、“赛博朋克霓虹灯”,AI会自动为你提供多种和谐的配色方案,极大提升了色彩探索的效率。

-

这个功能,让设计师在项目初期进行视觉风格探索(LookDev)的成本大大降低。我们可以在几分钟内生成数十种不同风格的Logo草图、插画元素或UI图标,快速与团队或客户对齐视觉方向,从而将更多时间投入到后续的品牌策略和设计系统构建中。

技巧二:光影的“智能管家”——用Lightroom AI蒙版进行“外科手术式”调色

对于任何与影像打交道的设计师、摄影师或视频工作者来说,精准地控制画面的局部光影和色彩,是提升作品质感的关键。传统的蒙版工具,如画笔、渐变、径向滤镜,虽然强大,但在处理不规则对象(如人物、动物、杂乱的树枝)时,创建精确选区的过程往往是“灾难级”的,需要极大的耐心和时间。Lightroom Classic和Lightroom CC中的AI蒙版套件,则将这一过程的复杂度降低了几个数量级。

核心应用场景:从“风光大片”到“商业人像”的精细化影调分离

它能让你像与一位经验丰富的修图师对话一样,直接“告诉”软件你要调整哪里。你说“天空”,它就选中天空;你说“这个人”,它就选中这个人,甚至还能帮你区分出他的皮肤、头发和衣服。

实战步骤详解:

-

唤醒AI蒙版:进入智能选区新世界

-

在Lightroom的“修改照片”模块中,点击工具栏最右侧的圆形蒙版图标,或者使用快捷键

Shift+W。 -

你会看到一个全新的面板,顶部是“添加新蒙版”的选项,下面就是AI驱动的主角们:“主体”、“天空”和“背景”。

-

-

一键式选区:感受AI的“读心术”

-

风光摄影:打开一张风景照,你想让天空更蓝、云层更有层次,但又不想影响地面的景物。

-

只需点击“天空”。AI会在瞬间自动分析并创建出一个完美贴合天空边缘的蒙版,无论地平线有多复杂。现在,你拖动曝光、对比度、色温或饱和度滑块,就只会影响天空区域。

-

点击蒙版旁边的三个点,选择“复制并反转蒙版”,你会立刻得到一个地面景物的选区,可以独立提亮暗部或增加细节。

-

-

人像摄影:打开一张人像照片,这是AI蒙版真正大放异彩的地方。

-

点击“人物”。Lightroom会自动检测到图中的一个或多个人物,并以“人物1”、“人物2”命名。

-

选择你要调整的“人物1”。接下来,神奇的事情发生了:AI会为你提供一个子菜单,里面包含了对这个人物的完整“解剖图”:面部皮肤、身体皮肤、眉毛、眼白、虹膜和瞳孔、嘴唇、牙齿、头发。

-

工作流革命:现在,你可以进行“外科手术式”的精修。勾选“面部皮肤”,然后轻微降低“纹理”和“清晰度”来实现自然磨皮;勾选“虹膜和瞳孔”,稍微增加“曝光”和“饱和度”让眼睛更有神采;勾选“牙齿”,降低“饱和度”并提高“曝光”即可实现一键美白。所有这些操作,都在独立的蒙版上进行,互不干扰,随时可以回头修改。

-

-

-

蒙版的加减法:AI的智能与你的掌控力

-

AI的选区虽已惊人地准确,但偶尔也会有偏差。Lightroom允许你对AI创建的蒙版进行二次编辑。

-

在蒙版面板中,选中一个AI蒙版(比如“天空”),你会看到下面出现了“添加”和“减去”按钮。

-

假设AI错误地将远处山顶的一小块识别为了天空,你可以点击“减去”,然后选择“画笔”工具,在那个区域涂抹,即可手动将它从选区中移除。这种“AI主导,人工微调”的模式,兼顾了效率与精度。

-

这套AI蒙版系统,将原本属于高端精修领域的复杂操作,变成了直观、快速的日常流程。它不仅仅是节约了时间,更重要的是,它降低了实现创意的技术门槛,让更多的设计师和摄影爱好者能够将精力聚焦于“我想让画面呈现什么样的情绪和故事”,而不是“我该如何抠出这个该死的图”。

设计师的思维跃迁:拥抱“原子设计”(Atomic Design)构建可扩展的创意系统

当我们拥有了能即时生成矢量图标、一键智能调色的强大AI工具后,工作效率无疑会大幅提升。但零散的效率点,如果不被一个系统性的思维框架所整合,很容易再次陷入混乱。在UI/UX和品牌设计领域,“原子设计”理论为我们提供了一个绝佳的、从混乱走向秩序的思维模型。

这个理论由设计师Brad Frost提出,它将界面(或任何设计系统)比作化学世界,并将其分解为五个协同工作的阶段:

-

原子(Atoms)

-

这是构成我们界面的最基本、不可再分的元素。比如一个标签(Label)、一个输入框(Input)、一个按钮(Button)。在这个阶段,我们要定义它们最基础的属性,如字体、颜色、尺寸、圆角,以及它们的所有状态(如按钮的默认、悬停、点击状态)。

-

-

分子(Molecules)

-

分子是由原子组合而成的、能完成一个简单功能的UI单元。比如,一个“搜索”分子,可能由一个“标签”原子、一个“输入框”原子和一个“提交按钮”原子组成。它们被结合在一起,共同完成“搜索”这个小任务。

-

-

组织(Organisms)

-

组织是由多个分子和/或原子组合而成的、相对独立的、更复杂的界面部分。比如网站的“页头”(Header)组织,它可能包含了一个“Logo”分子、一个“主导航”分子和一个我们刚刚定义的“搜索”分子。这些组织共同构成了界面的骨架。

-

-

模板(Templates)

-

模板是页面的布局框架,它将多个组织(Organisms)放置在具体的页面结构中,定义了内容的“占位符”。比如一个“文章详情页”模板,它会规定页头在顶部,文章主体内容区在中间,侧边栏在右侧,页脚在底部。这个阶段我们关注的是结构,而非具体内容。

-

-

页面(Pages)

-

页面是模板的具体实例。我们将真实的文本、图片、数据填充到模板中,就得到了用户最终看到的页面。比如,一篇具体的、关于“原子设计”的文章,应用了“文章详情页”模板后,就成了一个完整的页面。

-

为什么这个思维模式在AI时代尤为重要?

因为AI极大地加速了我们创造“原子”和“分子”的过程。我们可以用Illustrator的“文本到矢量图形”快速生成一整套风格统一的“图标”原子;我们可以用Lightroom的AI蒙版快速定义一套“图片”原子的影调风格。当这些基础构件的生产效率被极大提升后,设计师的核心价值就更多地体现在如何将这些“原子”和“分子”有效地组织起来,构建出优雅、一致、可扩展的“组织”和“模板”,最终形成一个稳定而富有生命力的设计系统。这是一种从“手工艺人”到“系统架构师”的思维转变。

结语

希望我今天的分享,能为你打开一扇新的窗。欢迎你持续关注,让我们一起,每天消化几个设计与开发领域的小技巧,在潜移默化中构建自己的能力矩阵。久而久之,你会惊喜地发现,正是这些点滴的进步,最终将铸就你无可替代的职业竞争力。

9029

9029

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?