🌈🌈🌈往期精选内容:

💖熵权法原理深度解析与数学建模实战–基于2021全国大学学建模C题供应商评价

💖基于PyTorch的MLP模型的MNIST手写数字识别的Python代码

数据拟合与插值技术全解析:从线性插值到Logistic模型实战

💖一、引言

在科学研究和工程实践中,处理离散数据并挖掘其背后规律是一项至关重要的任务。插值和拟合作为两种关键的数据处理方法,能够帮助我们从有限的已知数据中获取更多有价值的信息,进而实现对未知数据的有效估计和分析。

本文将深入探讨插值和拟合的相关知识,详细介绍线性插值、三次样条插值、最近邻点插值、双线性插值、双三次插值等不同插值方法,以及二次多项式拟合和非线性拟合等拟合方案。通过具体的题目案例、清晰的解决思路、直观的结果展示和详细的代码实现,为读者提供全面且深入的学习指导,帮助大家更好地掌握这些方法的原理和应用。

📚二、插值(Interpolation)

定义:插值是在已知离散数据点之间构造一个连续函数,使其严格通过所有已知点,从而估算未知位置的数值。其核心目标是精确还原数据点间的局部特征。

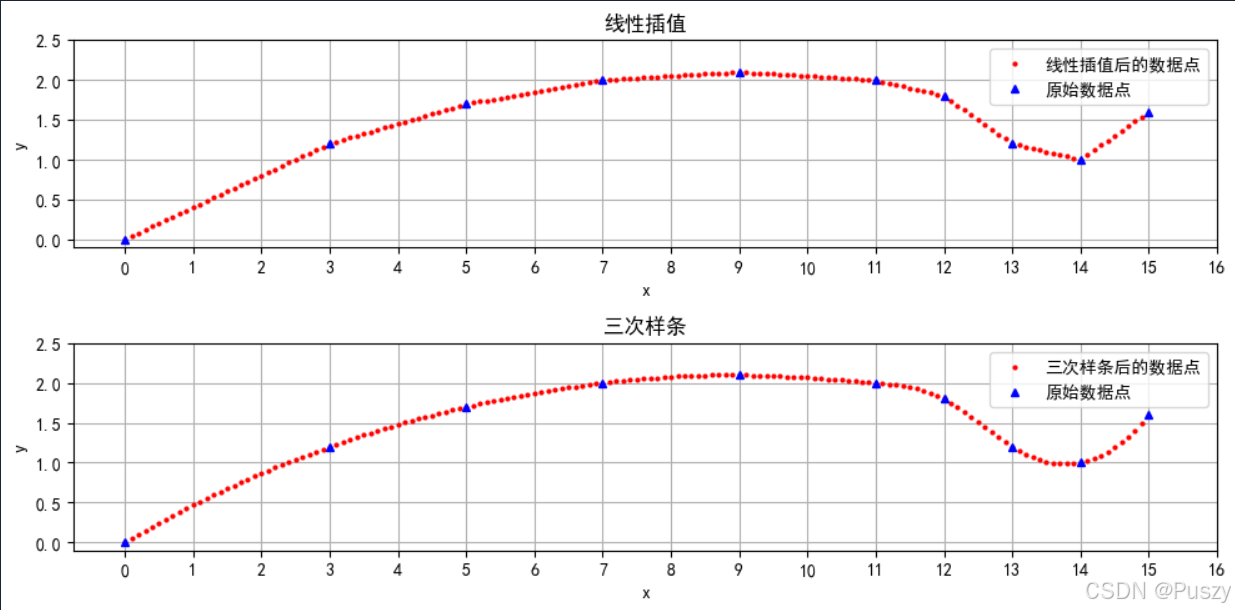

🚀2.1、线性插值和三次样条插值

📘2.1.1、题目

题目:要求使用两种插值方法来计算给定数据点在 (x) 每改变 0.1 时的 (y) 值。数据点如下:

x

0

3

5

7

9

11

12

13

14

15

y

0

1.2

1.7

2.0

2.1

2.0

1.8

1.2

1.0

1.6

\begin{array}{c|cccccccccc} x & 0 & 3 & 5 & 7 & 9 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ \hline y & 0 & 1.2 & 1.7 & 2.0 & 2.1 & 2.0 & 1.8 & 1.2 & 1.0 & 1.6 \\ \end{array}

xy0031.251.772.092.1112.0121.8131.2141.0151.6

需要使用的两种插值方法是:

-

分段线性插值:这种方法在每对相邻的数据点之间使用直线段进行插值。这意味着在两个已知点之间,(y) 值会线性地从第一个点的 (y) 值变化到第二个点的 (y) 值。

-

三次样条插值:这种方法使用三次多项式在每对相邻的数据点之间进行插值,以确保在每个数据点处,函数值和一阶导数都是连续的。三次样条插值通常能提供比线性插值更平滑的曲线。

📘2.1.2、解决思路

-

分段线性插值:

- 对于每个 (x) 值(从 0 到 15,步长为 0.1),找到它所在的两个相邻 (x) 数据点。

- 使用这两个点的 (y) 值和 (x) 值计算线性插值的 (y) 值。

-

三次样条插值:

- 构建一个三次多项式,使其通过每对相邻的数据点。

- 确保在每个数据点处,多项式的值和一阶导数都与相邻点相匹配。

- 对于每个 (x) 值(从 0 到 15,步长为 0.1),使用构建的多项式计算 (y) 值。

通过这些步骤,可以计算出 (x) 每改变 0.1 时的 (y) 值。

📈2.1.3、结果展示

👉2.1.4、详细代码

# 导入必要的库

from matplotlib import font_manager # 字体管理模块,用于中文字体显示

import numpy as np # 数值计算库

import matplotlib.pyplot as plt # 绘图库

from scipy.interpolate import interp1d # 一维插值函数

import matplotlib # 基础绘图库

# 设置全局字体(解决中文显示问题),设置加粗样式

matplotlib.rc("font", family='SimHei', weight='bold')

# 定义原始数据点

x0 = [0, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15] # 原始x坐标

y0 = [0, 1.2, 1.7, 2.0, 2.1, 2.0, 1.8, 1.2, 1.0, 1.6] # 原始y坐标

# 生成插值所需的密集x坐标(步长0.1)

x1 = np.arange(0, 15, 0.1) # 创建从0到15的等差数列,间隔0.1

# 创建两种插值函数

f_linear = interp1d(x0, y0, kind='linear') # 线性插值器

f_cubic = interp1d(x0, y0, kind='cubic') # 三次样条插值器

# 生成插值后的y值

y1 = f_linear(x1) # 线性插值结果

y2 = f_cubic(x1) # 三次样条插值结果

# ------------------ 绘制线性插值子图 ------------------

plt.figure(figsize=(10,5), dpi=100) # 创建画布(宽10英寸,高5英寸,分辨率100)

plt.subplot(2, 1, 1) # 创建2行1列的子图布局,定位第1个子图

# 绘制插值结果(红色圆点,大小4)和原始数据(蓝色三角,大小4)

plt.plot(x1, y1, 'r.', markersize=4, label='线性插值后的数据点')

plt.plot(x0, y0, 'b^', markersize=4, label='原始数据点')

# 设置坐标轴标签、网格、刻度范围和标题

plt.xlabel('x')

plt.ylabel('y')

plt.grid()

plt.xticks(np.arange(0,17,1)) # x轴从0到16,步长1

plt.yticks(np.arange(0,3,0.5)) # y轴从0到2.5,步长0.5

plt.title(' 线性插值')

plt.legend() # 显示图例

# ------------------ 绘制三次样条插值子图 ------------------

plt.subplot(2, 1, 2) # 定位第2个子图

plt.plot(x1, y2, 'r.', markersize=4, label='三次样条后的数据点')

plt.plot(x0, y0, 'b^', markersize=4, label='原始数据点')

# 设置坐标轴标签、网格、刻度范围和标题(与第一个子图保持对称)

plt.xlabel('x')

plt.ylabel('y')

plt.grid()

plt.xticks(np.arange(0,17,1))

plt.yticks(np.arange(0,3,0.5))

plt.title(' 三次样条')

plt.legend()

# 自动调整子图间距,避免重叠

plt.tight_layout()

🚀2.2、最近邻点插值、双线性插值和双三次插值

📘2.2.1、题目

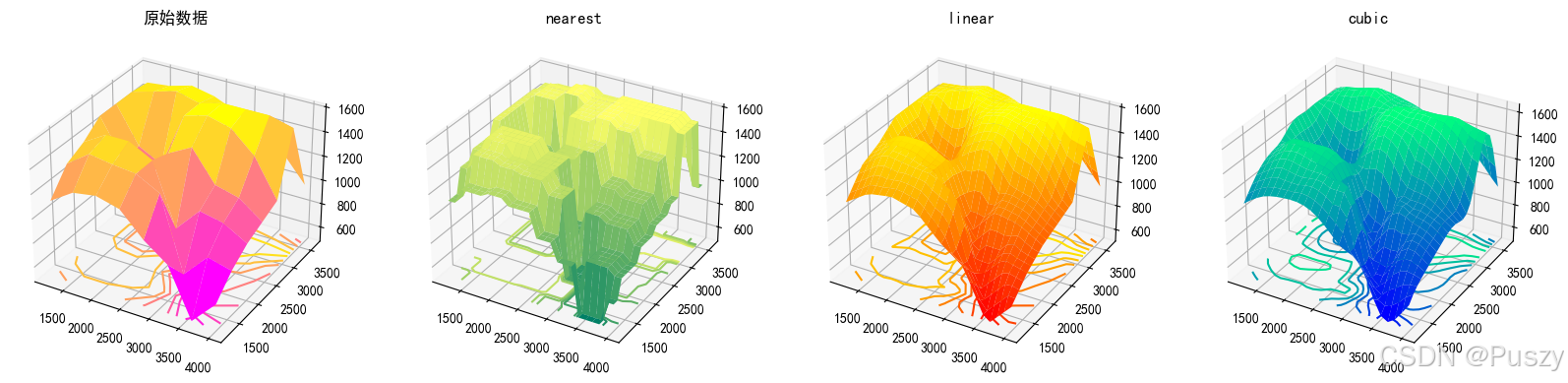

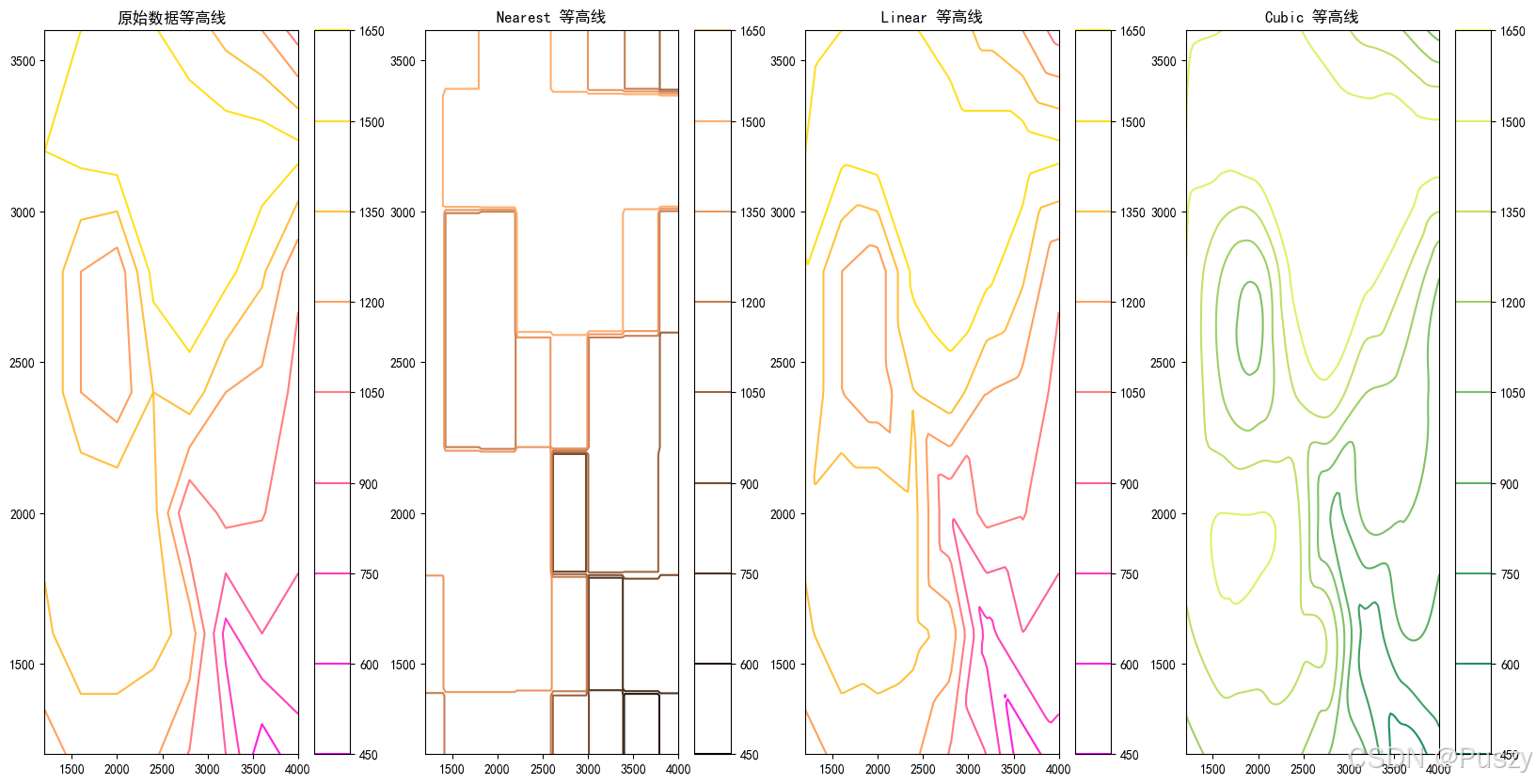

试作出该山区的地貌图和等高线图,并对最近邻点插值、双线性插值方法和双三次插值方法的插值效果进行比较。

| y \ x | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1200 | 1130 | 1250 | 1280 | 1230 | 1040 | 900 | 500 | 700 |

| 1600 | 1320 | 1450 | 1420 | 1400 | 1300 | 700 | 900 | 850 |

| 2000 | 1390 | 1500 | 1500 | 1400 | 900 | 1100 | 1060 | 950 |

| 2400 | 1500 | 1200 | 1100 | 1350 | 1450 | 1200 | 1150 | 1010 |

| 2800 | 1500 | 1200 | 1100 | 1550 | 1600 | 1550 | 1380 | 1070 |

| 3200 | 1500 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1550 |

| 3600 | 1480 | 1500 | 1550 | 1510 | 1430 | 1300 | 1200 | 980 |

📘2.2.2、解决思路

根据要求,可以按照以下步骤来解决这个问题:

1. 数据准备

首先,使用 numpy 数组来存储这些数据,并使用 np.meshgrid 函数生成网格坐标。

2. 插值函数定义

定义一个名为 interpolate 的函数,该函数接受原始数据点的坐标和值,以及插值方法和插值点的数量。这个函数使用 scipy.interpolate.griddata 函数进行插值,生成插值后的网格数据。

3. 插值方法选择

选择三种插值方法:最近邻点插值(‘nearest’)、双线性插值(‘linear’)和双三次插值(‘cubic’)。这些方法用于比较插值效果。

4. 绘制3D地貌图和等高线图

使用 matplotlib 和 mpl_toolkits.mplot3d 绘制3D地貌图和等高线图。首先,绘制原始数据的3D图和等高线图。然后,对于每种插值方法,绘制插值后的3D图和等高线图。

5. 比较插值效果

通过比较不同插值方法生成的3D地貌图和等高线图,可以评估每种方法的效果。包括观察插值结果的平滑度、准确性和细节表现。

📈2.2.3、结果展示

👉2.2.4、详细代码

# 导入 matplotlib 库的 pyplot 模块,用于绘制图形

import matplotlib.pyplot as plt

# 导入 mpl_toolkits.mplot3d 中的 axes3d 模块,用于绘制 3D 图形

from mpl_toolkits.mplot3d import axes3d

# 导入 matplotlib 库,用于设置图形的字体等属性

import matplotlib

# 导入 scipy.interpolate 中的 griddata 函数,用于进行数据插值

from scipy.interpolate import griddata

# 导入 numpy 库,用于进行数值计算

import numpy as np

# 设置 matplotlib 的字体为黑体,字体加粗

matplotlib.rc("font", family='SimHei', weight='bold')

# 设置 matplotlib 的字体为仿宋,用于正常显示中文标签

plt.rcParams['font.sans-serif']=['FangSong']

# 设置 matplotlib 正常显示负号

plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False

# 定义原始数据

# 创建一个从 1200 到 4000(包含),步长为 400 的一维数组,作为 x 轴的原始数据

x0 = np.array([i for i in range(1200, 4001, 400)])

# 创建一个从 1200 到 3600(包含),步长为 400 的一维数组,作为 y 轴的原始数据

y0 = np.array([i for i in range(1200, 3601, 400)])

# 使用 meshgrid 函数将 x0 和 y0 转换为二维网格坐标矩阵

X0, Y0 = np.meshgrid(x0, y0)

# 定义 z 轴的原始数据,是一个二维数组

Z0 = np.array([

[1130, 1250, 1280, 1230, 1040, 900, 500, 700],

[1320, 1450, 1420, 1400, 1300, 700, 900, 850],

[1390, 1500, 1500, 1400, 900, 1100, 1060, 950],

[1500, 1200, 1100, 1350, 1450, 1200, 1150, 1010],

[1500, 1200, 1100, 1550, 1600, 1550, 1380, 1070],

[1500, 1550, 1600, 1550, 1600, 1600, 1600, 1550],

[1480, 1500, 1550, 1510, 1430, 1300, 1200, 980],

])

# 定义插值函数

def interpolate(x0, y0, Z0, num=100, method='nearest'):

# 生成插值点的坐标网格

# 在 x0 的最小值和最大值之间均匀生成 num 个点

x = np.linspace(x0.min(), x0.max(), num)

# 在 y0 的最小值和最大值之间均匀生成 num 个点

y = np.linspace(y0.min(), y0.max(), num)

# 对原始数据的 x0 和 y0 进行网格化

X0, Y0 = np.meshgrid(x0, y0)

# 对插值点的 x 和 y 进行网格化

Xi, Yi = np.meshgrid(x, y)

# 使用 griddata 函数进行插值

# 将原始数据的二维网格坐标矩阵展平,以及对应的 z 值展平

# 根据插值点的网格坐标,使用指定的插值方法进行插值

Zi = griddata((X0.flatten(), Y0.flatten()), Z0.flatten(), (Xi, Yi), method=method)

return Xi, Yi, Zi

# 定义插值方法列表

methods = ['nearest', 'linear', 'cubic']

# 定义颜色映射列表

Sequential = [ 'spring', 'summer', 'autumn', 'winter', 'cool',

'Wistia', 'hot', 'afmhot', 'gist_heat', 'copper']

# 绘制原始数据的 3D 图形

# 创建一个大小为 20x10 的图形窗口

fig = plt.figure(figsize=(20, 10))

# 在图形窗口中添加一个 2 行 4 列的子图,位置为第 1 个

ax0 = fig.add_subplot(241, projection='3d')

# 绘制 3D 曲面图,使用原始数据的网格坐标和 z 值,以及指定的颜色映射

ax0.plot_surface(X0, Y0, Z0, cmap=Sequential[0])

# 设置子图的标题为“原始数据”

ax0.set_title(' 原始数据')

# 绘制 3D 等高线图,投影方向为 z 轴,偏移量为 z 值的最小值,使用指定的颜色映射

cset = ax0.contour(X0, Y0, Z0, zdir='z', offset=np.min(Z0), cmap=Sequential[0])

# 绘制不同插值方法的 3D 图形

for index, method in enumerate(methods):

# 子图的索引从 2 开始

index += 2

# 在图形窗口中添加一个 2 行 4 列的子图,位置为当前索引对应的位置

ax = fig.add_subplot(2, 4, index, projection='3d')

# 调用插值函数进行插值,生成插值后的网格坐标和 z 值

X, Y, Z = interpolate(x0, y0, Z0, num=25, method=method)

# 绘制 3D 曲面图,使用插值后的网格坐标和 z 值,以及指定的颜色映射

ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap=Sequential[index - 1])

# 设置子图的标题为当前插值方法

ax.set_title(f'{method}')

# 绘制 3D 等高线图,投影方向为 z 轴,偏移量为插值后 z 值的最小值,使用指定的颜色映射

cset = ax.contour(X, Y, Z, zdir='z', offset=np.min(Z), cmap=Sequential[index - 1])

# 绘制原始数据的等高线图

# 创建一个大小为 20x10 的图形窗口

fig1 = plt.figure(figsize=(20, 10))

# 在图形窗口中添加一个 1 行 4 列的子图,位置为第 1 个

ax = fig1.add_subplot(1, 4, 1)

# 绘制等高线图,使用原始数据的网格坐标和 z 值,以及指定的颜色映射

contour = ax.contour(X0, Y0, Z0, cmap=Sequential[0])

# 设置子图的标题为“原始数据等高线”

ax.set_title(f' 原始数据等高线')

# 为等高线图添加颜色条

fig1.colorbar(contour, ax=ax)

# 绘制不同插值方法的等高线图

for index, method in enumerate(methods):

# 在图形窗口中添加一个 1 行 4 列的子图,位置为当前索引加 2 对应的位置

ax = fig1.add_subplot(1, 4, index + 2)

# 调用插值函数进行插值,生成插值后的网格坐标和 z 值

X, Y, Z = interpolate(x0, y0, Z0, num=100, method=method)

# 绘制等高线图,使用插值后的网格坐标和 z 值,以及指定的颜色映射

contour = ax.contour(X, Y, Z, cmap=Sequential[index - 1])

# 设置子图的标题为当前插值方法的大写形式加“ 等高线”

ax.set_title(f'{method.capitalize()} 等高线')

# 为等高线图添加颜色条

fig1.colorbar(contour, ax=ax)

# 显示所有绘制的图形

plt.show()

📚三、拟合(Fitting)

定义:拟合是通过已知数据点构建一个近似函数,使其在整体趋势上最接近数据分布,允许存在误差。其核心目标是揭示数据背后的潜在规律。

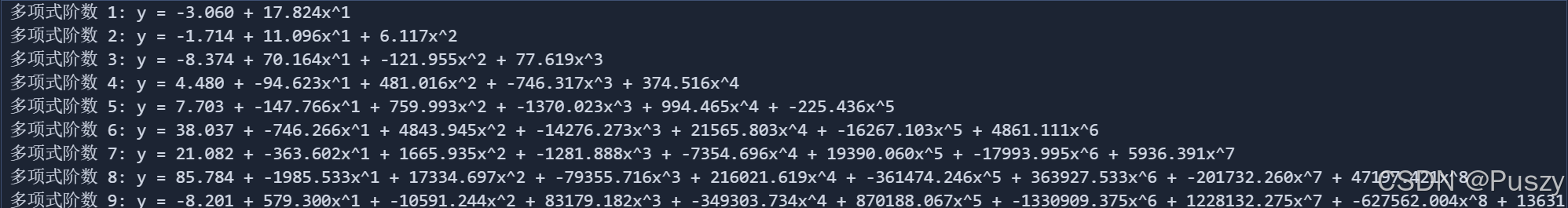

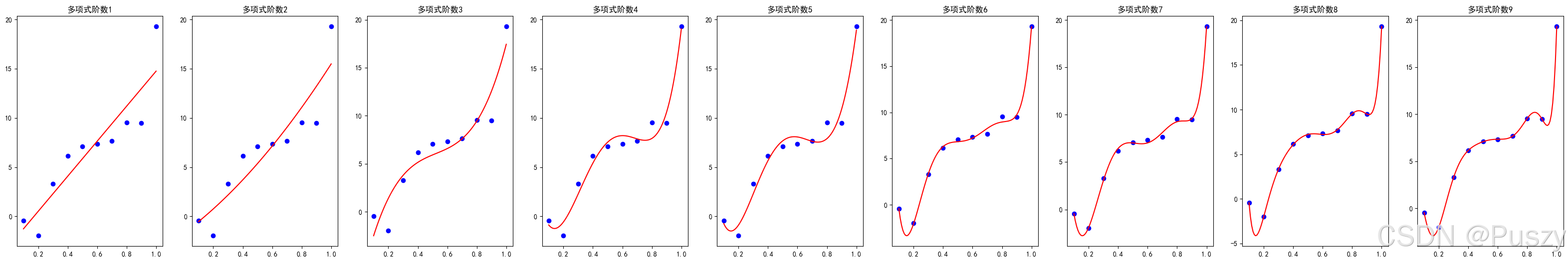

🚀3.1、二次多项式拟合

📘3.1.1、题目

对下面一组数据作二次多项式拟合,并作出数据点和拟合曲线的图形

| x | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| y | -0.447 | 1.978 | 3.28 | 6.16 | 7.08 | 7.34 | 7.66 | 9.56 | 9.48 | 9.30 | 11.2 |

📘3.1.2、解决思路

Scikit-learn库提供了便捷的多项式拟合方案,使用Matplotlib绘制结果图,比较结果。

📈3.1.3、结果展示

3.1.4、详细代码

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LinearRegression

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

# 整理后的数据点

x = np.array([0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0]).reshape(-1, 1)

y = np.array([-0.447, 1.978, 3.28, 6.16, 7.08, 7.34, 7.66, 9.56, 9.48, 11.2]) # 修正了原始数据中的错误

fig=plt.figure(figsize=(40,6)) # 创建图形对象并设置大小

num_min=1 # 设置多项式最小阶数

num_max=10 # 设置多项式最大阶数

num=num_max-num_min # 计算需要绘制的子图数量

# 循环拟合不同阶数的多项式

for i in range(num_min, num_max):

# 创建二次多项式特征

poly_features = PolynomialFeatures(degree=i, include_bias=False)

# 转换特征

x_poly = poly_features.fit_transform(x)

# 创建线性回归模型

model = LinearRegression()

# 拟合模型

model.fit(x_poly, y)

ax=fig.add_subplot(1, num, i-num_min+1) # 添加子图

# 绘制原始数据点

ax.scatter(x, y, color='blue', label='原始数据')

# 提取系数和截距

coef = model.coef_

intercept = model.intercept_

# 构建多项式表达式

poly_expr = f"{intercept:.3f}"

for j in range(i):

poly_expr += f" + {coef[j]:.3f}x^{j+1}"

print(f"多项式阶数 {i}: y = {poly_expr}") # 打印多项式表达式

# 绘制拟合直线

x_line = np.linspace(x.min(), x.max(), 100).reshape(100, 1) # 生成连续的x值

x_line_poly = poly_features.transform(x_line) # 转换为多项式特征

y_pred = model.predict(x_line_poly) # 预测y值

ax.plot(x_line, y_pred, color='red', label='拟合曲线') # 绘制拟合曲线

# 添加图例和标签

ax.set_title(f'多项式阶数{i}') # 设置子图标题

plt.show() # 显示图形

🚀3.2 非线性拟合方案

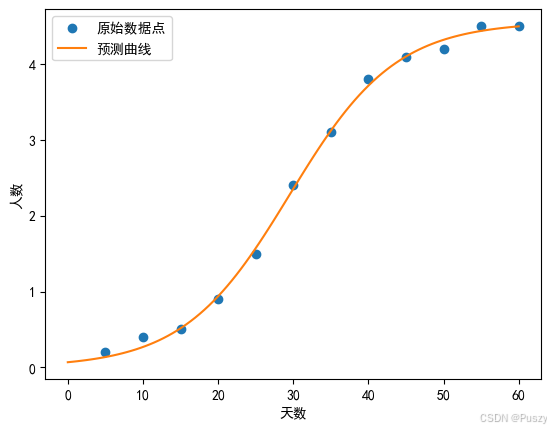

📘3.2.1、(Logistic)传染病模型

在一次传染病中,已知t时刻的染病人数满足模型

I

(

t

)

=

1

a

+

b

e

c

t

I(t) = \frac{1}{a + be^{ct}}

I(t)=a+bect1公共部门每隔5天记录一次传染病的人数,具体见表1,试利用拟合方法确定参数 a,b,c。

表1传染人数记录

| 天数 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 感染人数(单位:百人) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.1 |

| 天数 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |

| 感染人数(单位:百人) | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |

📘3.2.2、解决思路

对于非线性拟合,可使用Python的scipy.optimize库来进行高效拟合,curve_fit 通过最小化模型预测值和实际观测值之间的平方差来估计这些参数。通过设置初始猜测值 p0 和参数边界 bounds,可以提高拟合的稳定性和准确性。curve_fit 返回最优参数 popt 和参数协方差矩阵 pcov。

📈3.2.3、结果展示

👉3.2.4、详细代码

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import curve_fit

# 从文件中整理出的数据点,表示每隔5天记录的感染人数(单位:百人)

t = np.array([5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60]) # 天数

I_actual = np.array([0.2, 0.4, 0.5, 0.9, 1.5, 2.4, 3.1, 3.8, 4.1, 4.2, 4.5, 4.5]) # 感染人数(百人)

# 定义模型函数,这里使用的是逻辑斯蒂模型

def I(t, a, b, c):

# 逻辑斯蒂模型的公式

return 1 / (a + b * np.exp(-c * t))

# 使用 curve_fit 进行拟合,p0是参数的初始猜测值,bounds是参数的边界

popt, pcov = curve_fit(I, t, I_actual, p0=[1, 1, 0.1], bounds=([0, 0, 0], [np.inf, np.inf, np.inf]))

# 获取最优参数

a, b, c = popt

# 打印拟合得到的最优参数值

print(f"Optimized parameters: a={a:.4f}, b={b:.4f}, c={c:.4f}")

# 绘制拟合曲线

# 生成一个从0到60的等间隔数列,用于绘制拟合曲线

t_fit = np.linspace(0, 60, 100)

# 计算拟合曲线在t_fit对应的I值

I_fit = I(t_fit, a, b, c)

# 绘制原始数据点和拟合曲线

plt.plot(t, I_actual, 'o', label='原始数据点') # 绘制原始数据点

plt.plot(t_fit, I_fit, label='预测曲线') # 绘制拟合曲线

# 设置x轴和y轴的标签

plt.xlabel('天数')

plt.ylabel('人数')

# 显示图例

plt.legend()

# 显示绘制的图形

plt.show()

460

460

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?