链表(List)在计算机编程中,是一种常见且十分重要的数据结构。相比数组等连续式内存布局,链表在内存空间中的布局是离散的,通过指针来进行索引,因此具有更强的灵活性。在对程序员能力的考查中,链表也是数据结构方面的重点内容之一,这种数据结构相对简单,具有很好的逻辑性,只需要掌握其本质,那么,基本上大多涉及链表的Problem都能够迎刃而解。

一、链表的空间布局

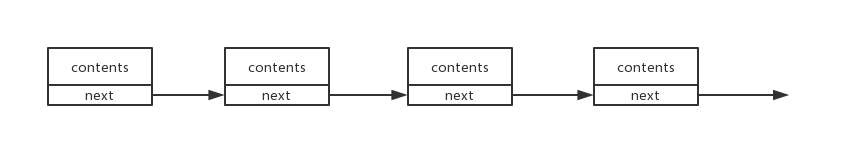

若要细分,链表的种类大致可以分为单链表、双向链表、循环链表等,单本质上性质都是大同小异。这里以典型的单链表为例,其具有以下的空间布局:

、

、

可以看到,每个节点除了自身所维护的内容(contents)外,还有一个指向其他节点的指针next,通过指针,可以遍历整个链表中的任一节点。

链表的这种空间布局相比连续式内存布局(比如C-array、STL vector、STL deque等)具有的最大优势是:灵活

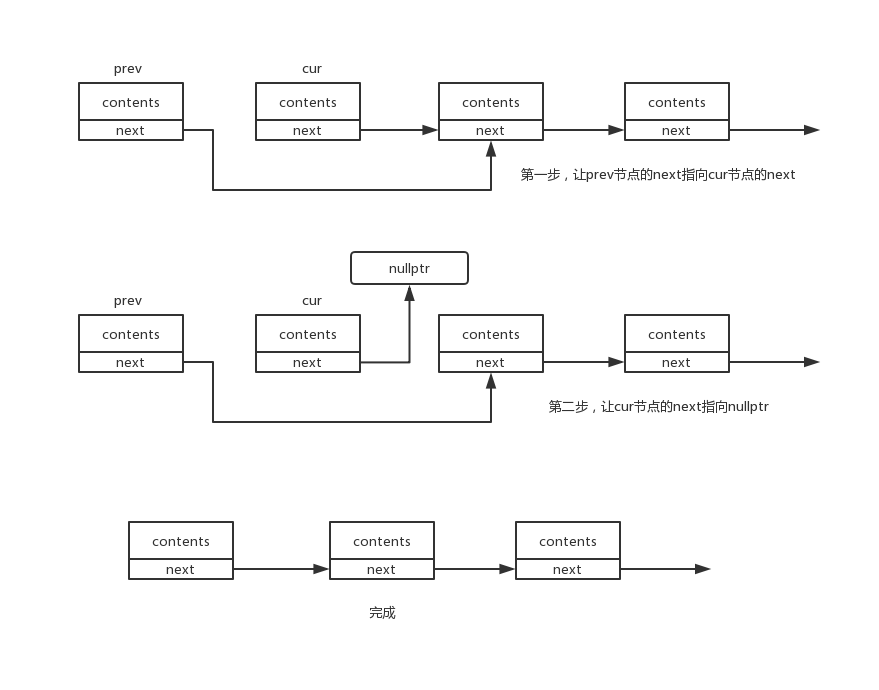

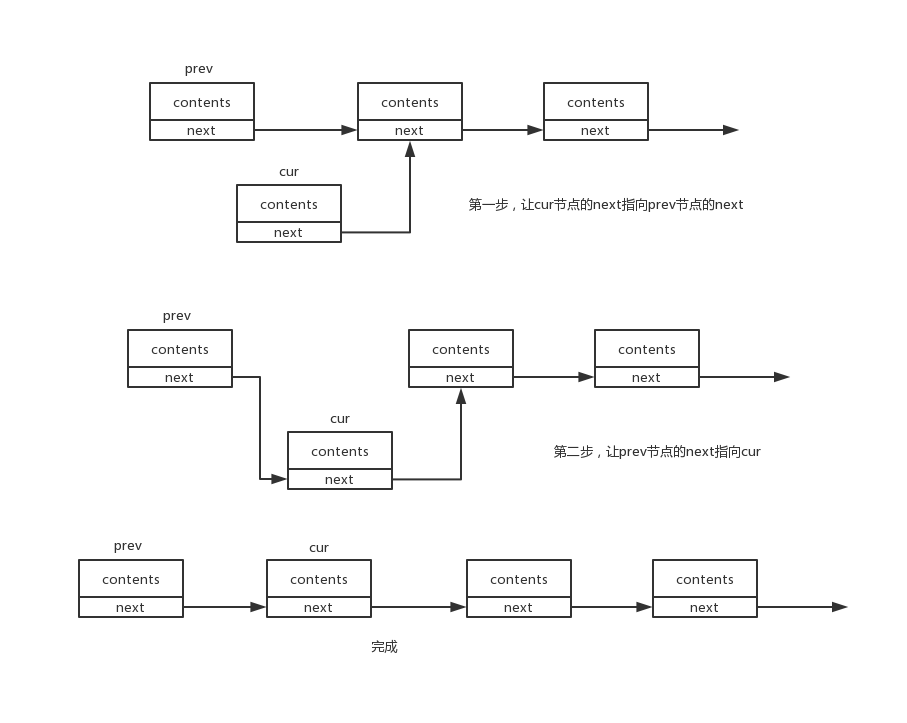

所谓的“灵活”可以这么理解:进行更易(比如插入、删除)型操作时,链表的时间消耗更小,几乎是常数级别。因为无论是插入还是删除操作,只需要通过改变节点的next指针指向即可完成,以下示例删除操作:

可以看到,在删除的过程中,仅仅伴随当前节点和当前节点的前一节点的指针操作,任何节点的空间布局都没有产生变化,删除操作的时间复杂度为O(1)。

再如插入操作:

可见,插入操作也仅仅涉及部分节点的指针操作,时间复杂度为O(1)。

但,对于连续式内存布局来说,更易型操作往往将会涉及到内存的重新分配---比如对于一个STL vector容器,尽管其会自动地分配内存空间(当内存空间不够时,会自动翻倍),但对于已经分配好的部分来说,比如当前数组内容为{1,2,3,4,6,7,8,9},假如我们要将一个int类型的变量(int x = 5)插入到数组中合适的位置,也就是4之后,可以看看,进行插入操作会带来怎样的结果:

首先,在4以及其之前的布局不会产生变化:1、2、3、4所对应的内存地址不变。

为了插入5,并且满足连续式的内存布局,也就意味着需要将原本‘6’所处的位置替换为5.而原本'7'的位置替换为'6'...以此类推,可以看到,自6之后的所有数字,在插入‘5’后,其内存地址都“向后”移动了一个int的长度。可以很直观地看出,在连续式内存布局下,进行更易型操作地平均时间复杂度是O(n)。

当然,链表的“灵活性”的代价是,无法直接寻址(直接寻址需要连续式内存分布),直接的后果是在进行查找操作时的时间复杂度是O(n),而连续式内存分布由于可以直接寻址,所以其查找的时间复杂度是常数级。

另外值得注意的是,对连续式内存分布的容器进行更易型操作,往往会导致原本指向其中的迭代器、引用、指针失效(很显然,因为内存进行了冲分配),而对于链表来说,这种问题便从根源上不会存在。

二、链表的基本操作

链表的操作往往是程序员们所真正关注的问题,要用好这种数据结构,必然需要对链表的各种操作(尤其是更易型)心知肚明。这里列举一些常见且重要的操作.

插入

为了进行插入操作,我们需要的“已知内容”为插入位置的前一个节点信息(ListNode* prev)。

插入操作的步骤是,先让待插入的节点的next指针指向插入位置所对应的节点,然后让prev节点的next指针指向该节点即可。通常伪代码如下:

cur->next = prev->next;

prev->next = cur;

删除

为了进行删除操作,同样,我们需要知道待删除节点的前一个节点信息(ListNode* prev)

删除操作的步骤是,先让待删除节点的前一节点的next指向待删除节点的下一节点,然后让待删除节点的next指向nullptr;

prev->next = cur->next;

cur->next = nullptr;

合并

合并操作十分简单,对于两个链表L1和L2,合并的方式就是让L1的尾节点指向L2的头节点。

tail1->next = head2;

翻转

链表的翻转操作相对复杂一些,但却也十分重要,这里推荐一种常用的方式:头插法。

头插法的具体步骤为:首先建立一个新的、空的链表(包括一个虚头dummy),然后依次遍历原链表,每遍历到一个节点,就将其插入到新链表的头处(dummy->next),伪代码如下:

while(cur){

ListNode *nextC = cur->next;

cur->next = dummy->next;

dummy->next = cur;

cur = nextC;

}

在翻转链表中,用到了一种叫做“虚头”的小技巧,这种技巧是解决链表相关problem的一大利器,随后会介绍这种技巧。

链表操作中的一些技巧

虚头

虚头是在链表操作中一种常用的技巧,其应用的目的在于,设立一个不变的节点,这样,无论我们对后序节点进行怎样的操作,最终总能方便地返回新的表头。

比如,像先前的翻转操作,如果不使用虚头的话,想一想,如果从头节点开始遍历,那么怎么插入这个节点到新链表呢?

或者,我们一开始只知道原head节点,经过一系列更易操作后,当前的head已经不是原本的head了,又该怎么返回此时的表头呢?

不妨使用虚头,这样以上类似的问题就不再是问题了。

使用虚头的方式很简单,我们只需要为其分配一个适当的空间并进行“符合逻辑的初始化”即可。

比如这样:

ListNode* dummy = new ListNode(-1);

dummy->next = head;

这样,经过一些列操作后,要得到当前的表头,只需要返回dummy->next即可,非常方便。

取中位

对于连续式内存分布的容器而言,我们可以很容易得到其中位索引(size/2),因此可以很方便地取得其中位元素。那么对于链表而言,要怎样取得其中位元素呢?

假设不使用STL容器,我们无法直接取得链表的大小,这时候应该怎么做?

方法一:最直白的方式当然是遍历两遍链表,第一次用来取得链表的长度,第二次遍历时只需要在“走过链表长度一半时”取得对应节点即可。

而还有更好的方法,也就是一遍遍历的方式:设置两个指针,一快一慢,快的指针每次走两步,慢的指针每次走一步,这样当快指针已经遍历完链表时,慢指针所指的位置就是链表的中位了!伪代码如下:

while(fast && fast->next){

fast = fast->next->next;

slow = slow->next;

}

环形链表

如果一个链表中存在环路,我们要怎么知道有这个环路存在?

其实,方法也很简单,和取中位一样,我们设置两个指针,一快一慢,因为快的指针一定比慢的指针先到环路中,这样,如果随后慢指针会与快指针相遇(fast == slow)那不就意味着链表中存在环路吗?

进阶:怎样知道环路的入口?

让我们延续之前的思想,首先,设置一快一慢两个指针,让快指针一次走两步,慢指针一次走一步,那么它们一定会在环路的某个位置相遇。

现在,让我们假设环路的入口处距离起点的距离为x、假设相遇点距离环路入口的距离为a;

显然,在第一次相遇时,如果慢节点走过的距离为L = x + a,那么快节点走过的距离应当是2L = 2x + 2a = x + a + nr(相当于说,是快节点到达未来的相遇点后,又多走了n圈环路,r表示环路的长度)

所以可以得到 x + a = nr ------> x = (n-1)r + (r - a)

这里,r-a也就表示从相遇点往后到环入口的距离。

现在,问题也就豁然开朗了:让慢节点走x步,其一定会回到环入口!(可以看出慢节点先走了r-a步道环入口,然后又绕了n-1圈),所以在第一次相遇后,我们只需要再重新设一个慢节点,让其从头开始遍历,而原本的慢节点也继续”前进“,这样,当两个节点都走了x步,便一定会在环入口相遇。伪代码如下:

while(fast && fast->next){

fast =fast->next->next;

slow = slow->next;

if(slow == fast){

ListNode* slow2 = head;

while(slow2 != slow){

slow = slow->next;

slow2 = slow2->next;

}

return slow2;

}

}

合并两个有序链表(保证合并后链表有序)

此问题有很多种思路,但遇到"有序"问题时,我们往往可以借助其他数据结构.比如二项堆,二项堆可以分为大顶堆和小顶堆,其保证顶部的节点一定是最大/最小的,如果我们先遍历两个链表,并把其节点与值的对(pair)存储在二项堆中,随后,新建一个链表,并依次弹出堆顶元素并插入到新链表,问题便得以解决。

伪代码如下:

priority_queue<pair<int,ListNode*>> Q;

for(auto i : list1)

Q.push(i);

for(auto j: list2)

Q.push(j);

ListNode* dummy = new ListNode(-1);

ListNode* cur = dummy;

while(!Q.empty()){

auto p = Q.top();

Q.pop();

p.second->next = cur->next;

cur->next = p.second;

cur = cur->next;

}

总结

有关链表问题,大多无非涉及上述所言的操作与技巧,问题是变化的,但数据结构的本质并没有变化,许多看似简单的数据结构,实际也有许多值得注意的细节,关于链表的介绍不多做赘述。

6万+

6万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?