栅极驱动电路设计

7.1 基本栅极驱动

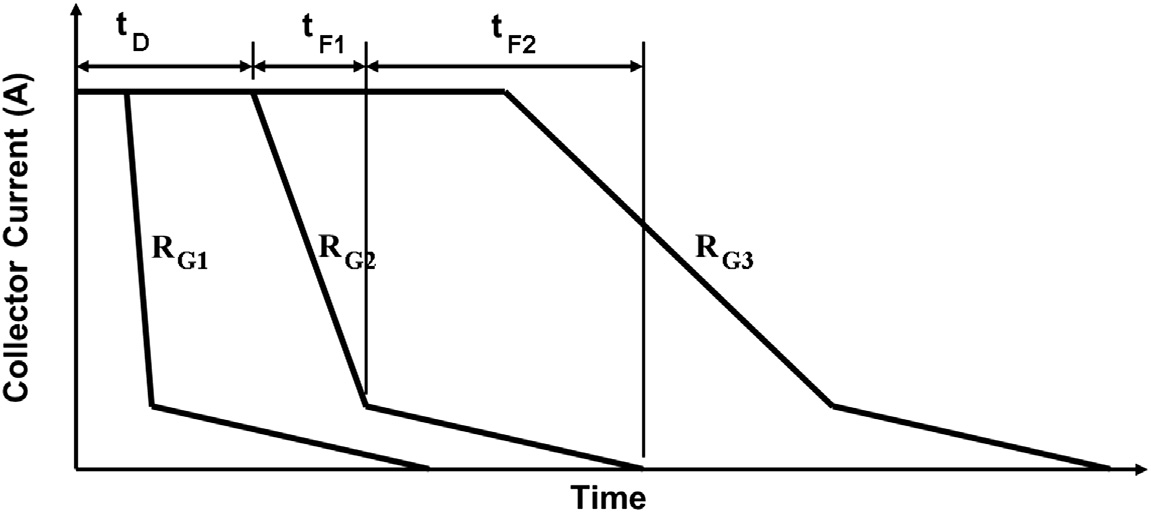

第一篇讨论IGBT的栅极驱动电路的论文[2]是在通用电气公司(GE)推出该产品后不久发表的[3]。这篇论文描述了IGBT在电阻负载和电感负载下的开关特性。IGBT器件被分为三种类型:A型,关断时间为15ms;B型,关断时间为1ms;C型,关断时间为0.25ms。IGBT的关断波形被分为两个阶段,如图7.1所示。

第一个阶段(tF1)可通过调节栅极驱动电路中的电阻(RG)来控制。第二个阶段(tF2),也称为电流拖尾,被发现与栅极驱动电阻无关,而取决于A、B或C类分类。

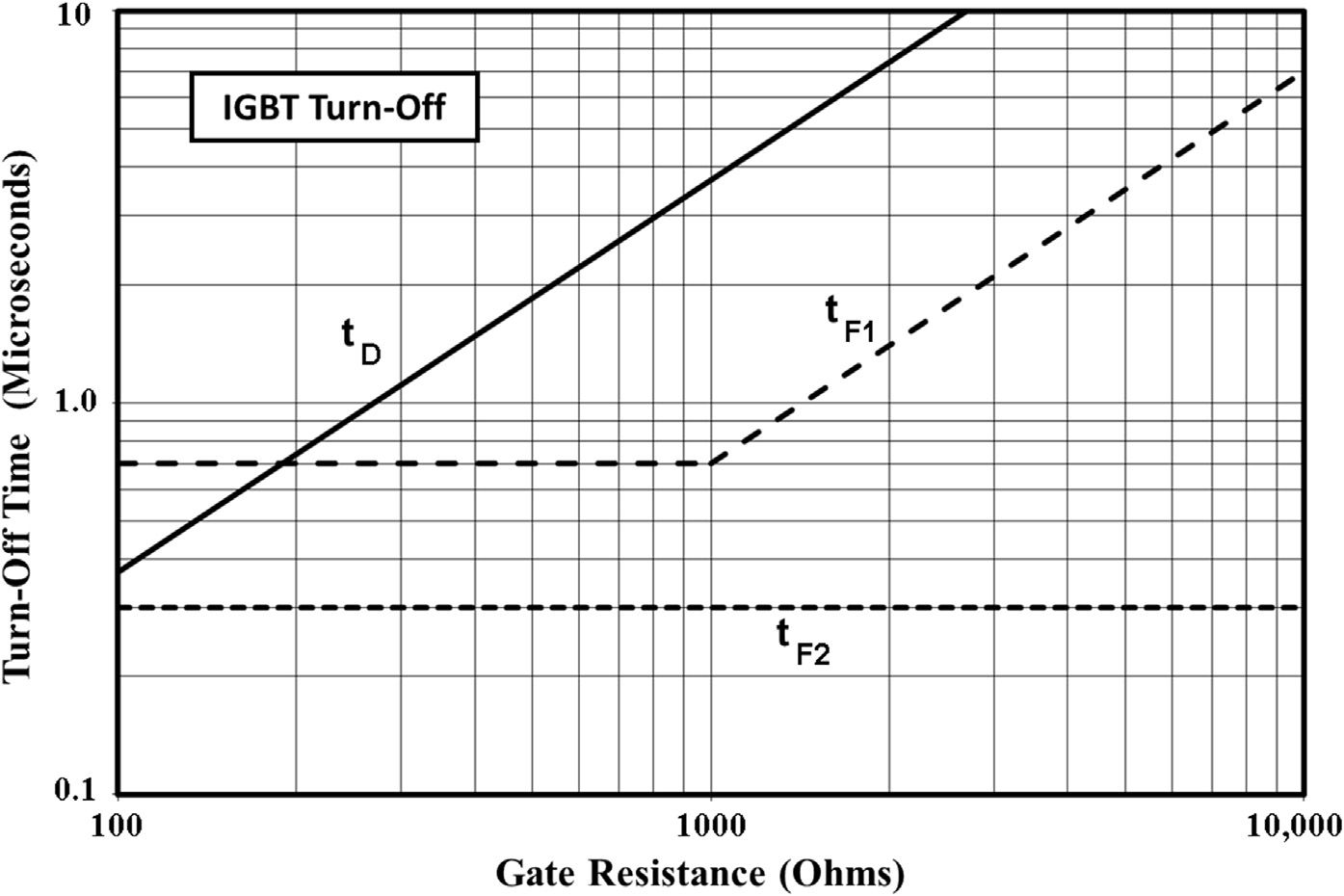

绝缘栅双极型晶体管的关断时间可以描述为由三个部分组成,如图7.1所示。第一部分是延迟时间(tD),第二部分是下降时间 tF1,第三部分是下降时间 tF2。延迟时间和关断时间 tF1取决于栅极电阻,典型情况如图7.2所示。

图中所示的变化可以用具有恒定电容的ReC时间常数来建模。尾部时间tF2与栅极电阻无关,如图7.2所示。当从IGBT器件A型变为B型再变为C型时,该时间变短。这些更短的时间是通过增加电子辐照剂量以减少IGBT结构漂移区中的寿命而获得的。

7.2 非对称栅极驱动

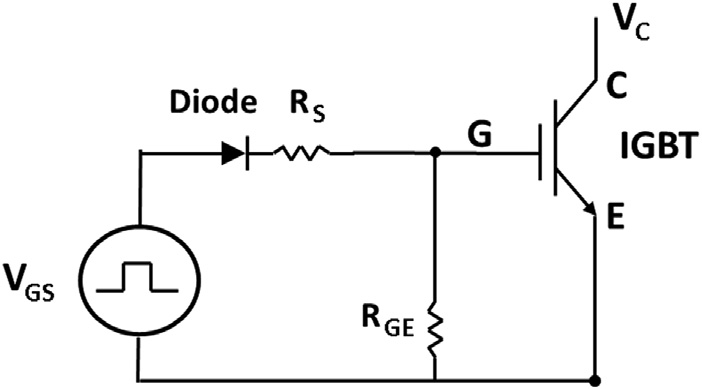

一种简单的绝缘栅双极型晶体管栅极驱动电路[2]如图7.3所示。这种电路被称为非对称栅极驱动电路,因为二极管与电阻RS串联。在此电路中,绝缘栅双极型晶体管的开通速率(决定开通期间的电流变化率)可通过电阻RS进行控制。绝缘栅双极型晶体管的关断由电阻RGE控制,该电阻用于释放绝缘栅双极型晶体管的输入电容。

7.3 两阶段栅极驱动

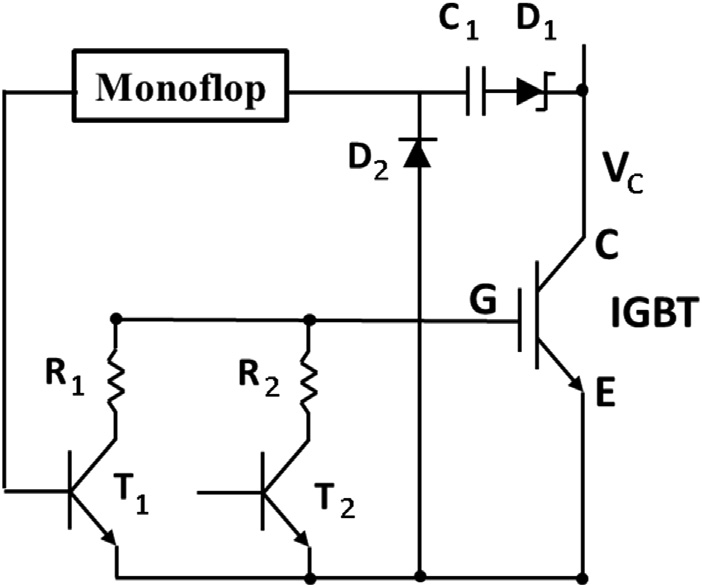

在用于调速电机控制的硬开关功率变换器中,通常会遇到一个问题,即在IGBT关断期间,由于IGBT集电极电流通过杂散电感时产生的高变化率,导致出现电压过冲。这些杂散电感包括直流母线电容以及IGBT模块内部母线排的电感。该过冲电压施加在IGBT两端,可能导致器件内部发生雪崩击穿。如前文所述,可通过增大栅极电阻来降低电流变化率,但这将显著增加功率损耗。一种能够独立控制集电极电压上升速率和集电极电流下降速率的栅极驱动电路[4]如图7.4所示。初始时,晶体管T1和T2均导通,以快速泄放IGBT的输入电容。当IGBT集电极电压达到稳压二极管D1的击穿电压时,电流通过电容C1流向触发单稳态触发器(monostable多谐振荡器)。单稳态触发器使晶体管 T1在短时间内关断。在此期间,由于较大的栅极电阻 R2,集电极电流以较小的电流变化率下降。经过短暂时间后,晶体管 T1重新导通,从而加快绝缘栅双极型晶体管的关断速度。该方法已被发现可将过电压降低 60%[4],同时保持较低的开关损耗。

7.4 有源栅极电压控制

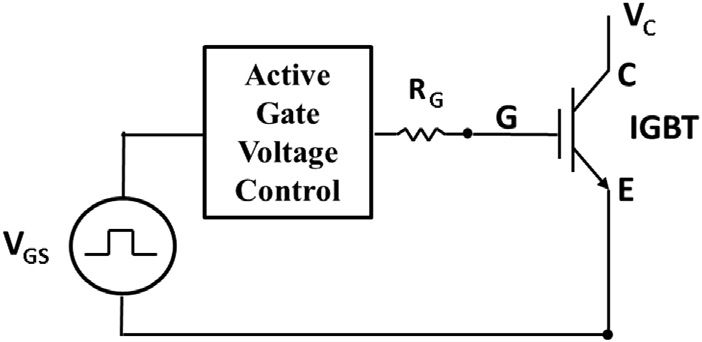

利用有源栅极电压控制(AGVC)电路可以独立控制集电极电压的上升速率和集电极电流的下降速率[5],如图7.5所示。AGVC方法的基本原理是在绝缘栅双极型晶体管的开通和关断过程中施加一个两电平的门极驱动电压。

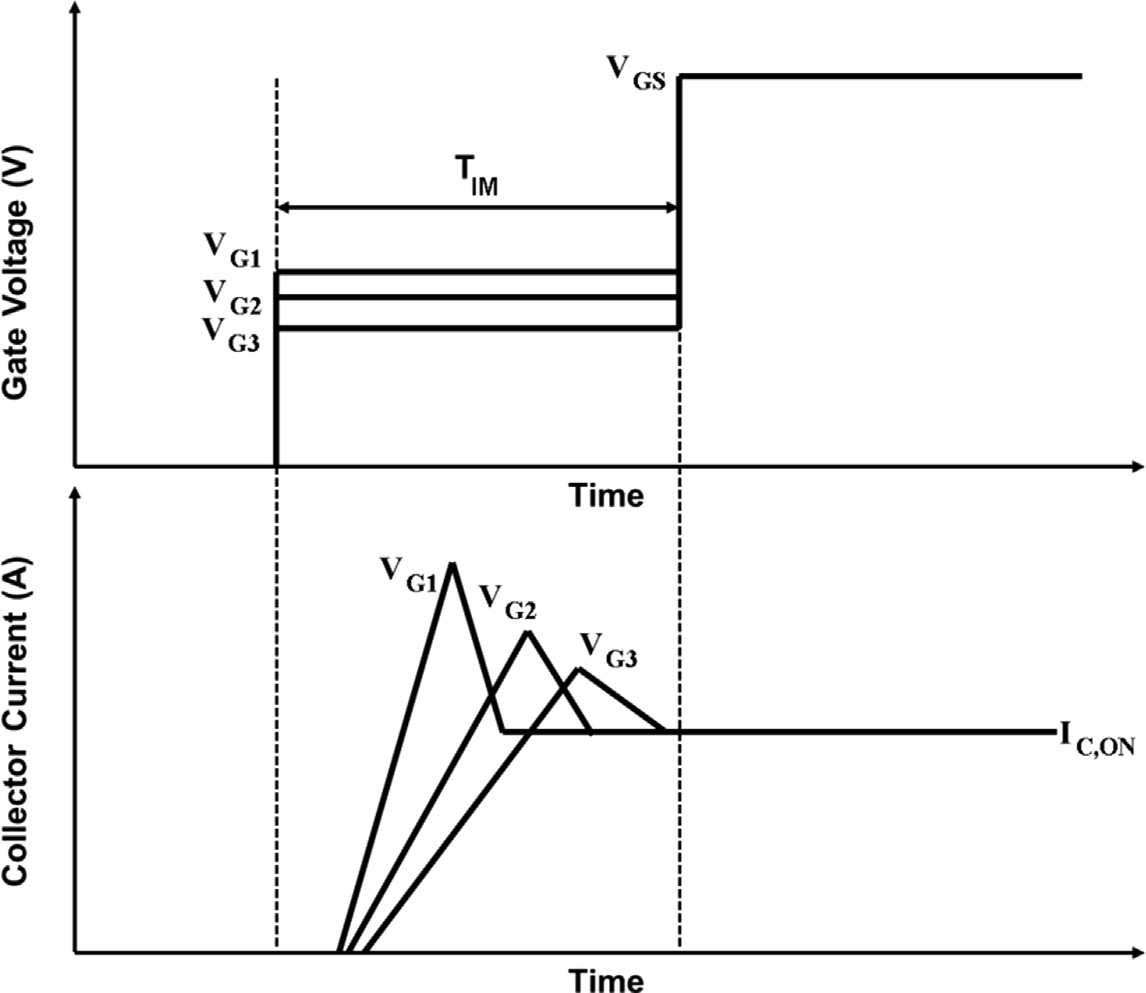

用于在绝缘栅双极型晶体管开通期间控制电流变化率的双电平栅极电压波形如图7.6所示。请注意,在绝缘栅双极型晶体管开通期间降低电流变化率可减少续流二极管反向恢复引起的电流过冲[1]。双电平栅极驱动包括将栅极电压升高至中间电平(VG1、VG2或VG3),然后将其升高至开通状态下的栅极驱动电压(VGS)经过时间间隔TIM后。可以观察到,通过降低第一步中使用的栅极电压,可以减小开通dI/dt。该方法要有效,中间栅极电压必须大于绝缘栅双极型晶体管的阈值电压(VTH),且该中间电平的持续时间(TIM)必须足够完成续流二极管的反向恢复过程。

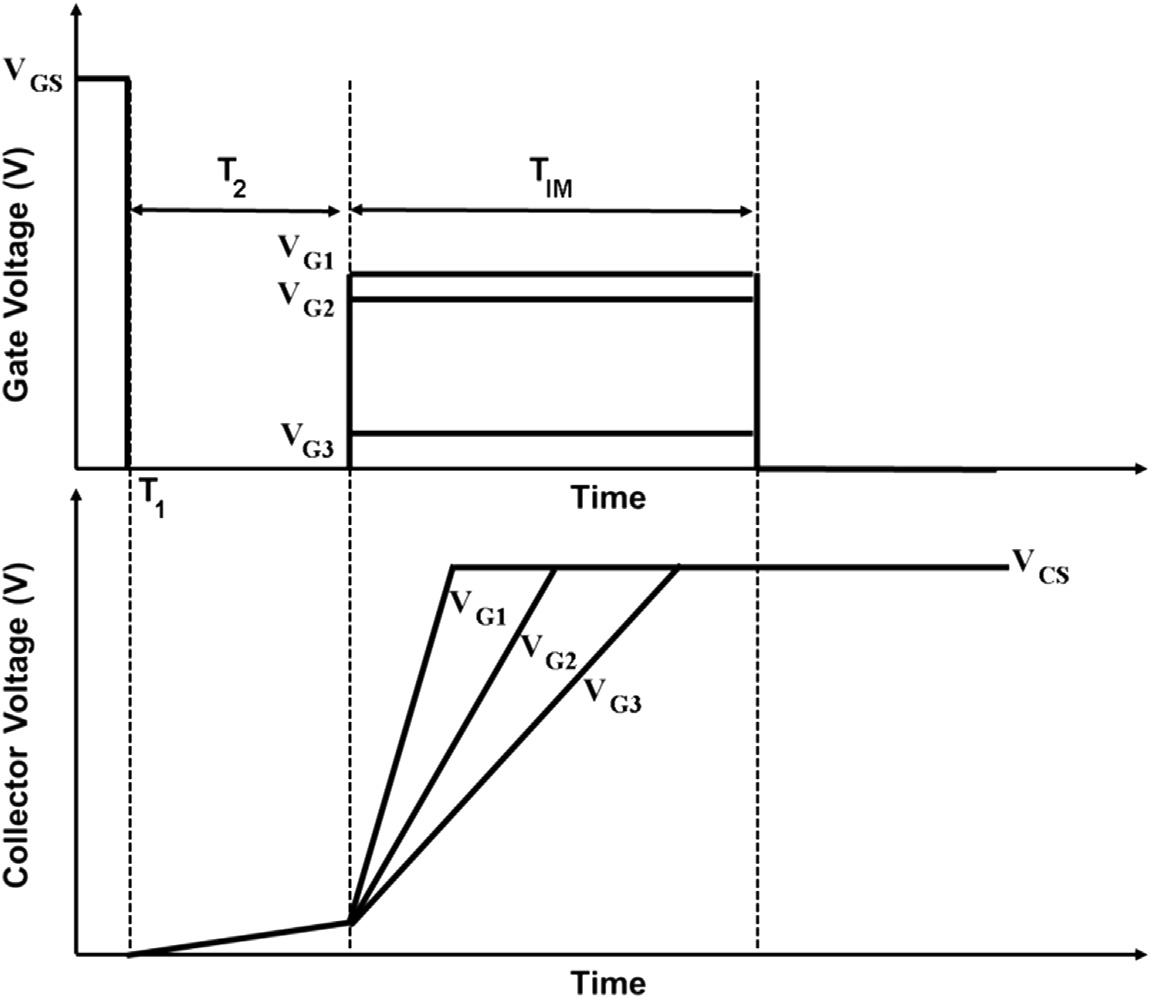

如图7.7所示,两阶段栅极电压波形也可用于控制绝缘栅双极型晶体管关断期间的dV/dt。双电平栅极驱动包括在时间T1处首先关断栅极电压,以开始集电极电压因空间电荷区形成而上升的过程[1]。在关断过程的初始阶段,集电极电压上升较为平缓。就在集电极电压开始快速上升之前,将栅极电压重新开启至一个中间电平(VG1、VG2或VG3),然后在时间间隔TIM后将其再次降至零。可以观察到,通过降低中间步骤中使用的栅极电压,可以减小关断时的dV/dt。为使该方法有效,中间栅极电压必须低于绝缘栅双极型晶体管的阈值电压(VTH),并且该中间电平的持续时间(TIM)必须足够长,以允许集电极电压达到集电极电源电压。

AGVC方法能够在开通期间控制IGBT集电极电流的上升速率,在关断期间控制集电极电压,从而提高开通和关断开关过程的持续时间增加,导致绝缘栅双极型晶体管的开关损耗增大。然而,这些损耗小于通过使用更大的栅极电阻来降低di/dt和dv/dt所带来的损耗。这种类型的栅极驱动已实现在一个集成电路中[6]。

7.5 可变栅极电阻驱动

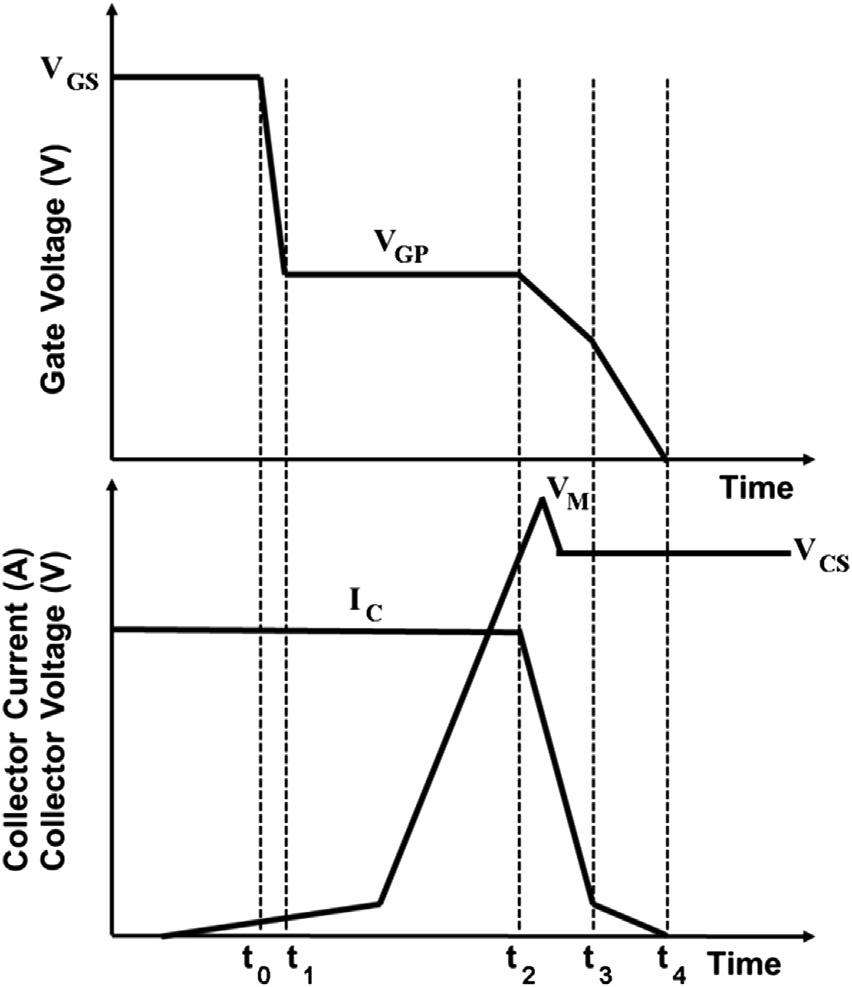

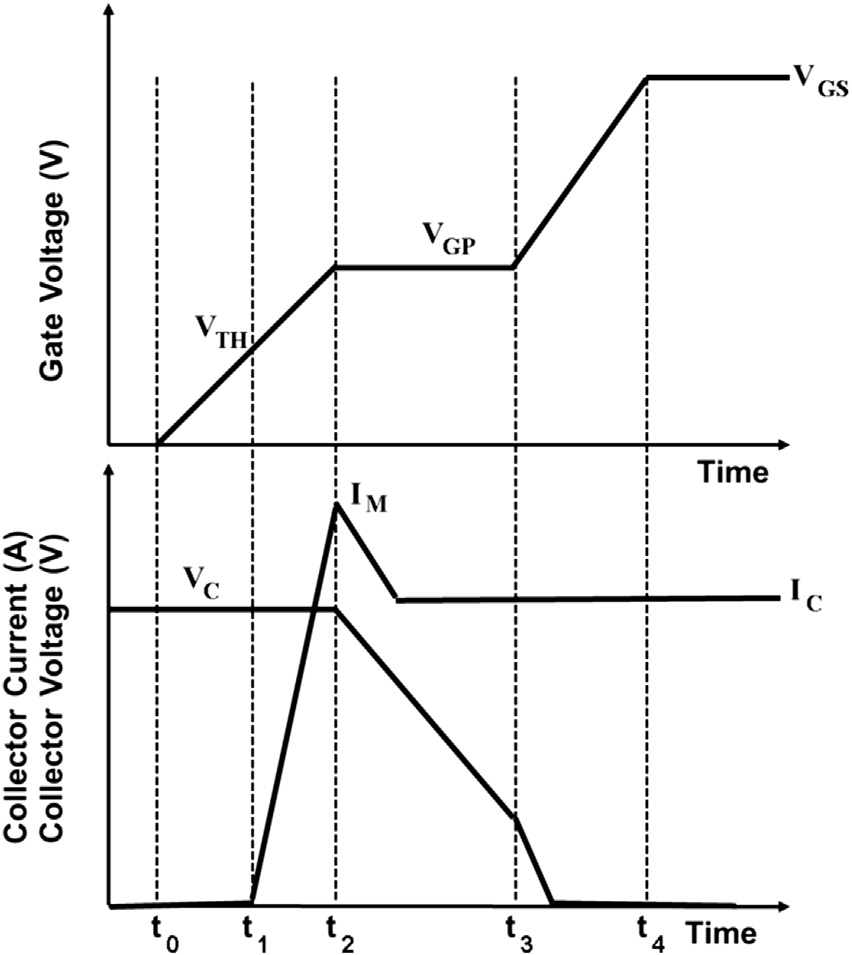

如前所述,在器件关断期间,最好降低绝缘栅双极型晶体管集电极电压的过冲。电压过冲是由流经绝缘栅双极型晶体管和直流母线电容之间回路中杂散电感的集电极电流的高dI/dt所引起的。尽管可以通过增加栅极电阻来降低dI/dt(如第7.1节所述),但这会导致功率损耗增加。通过在关断过程中改变栅极电阻,可以更好地兼顾集电极电压尖峰和开关功率损耗的减小。[7]这在图7.8中进行了说明,该图显示了栅极电压波形以及集电极电流和电压波形。

在时间间隔t0到t1期间,最好具有较低的栅极电阻,以使栅极电压迅速下降至平台电压(VGP)。在时间间隔从t1到t3期间,最好具有较高的栅极电阻,以降低集电极电压的上升速率(dV/dt)和集电极电流的下降速率(dI/dt)。在时间间隔从t3到t4期间,最好具有较低的栅极电阻,以便释放栅极输入电容。

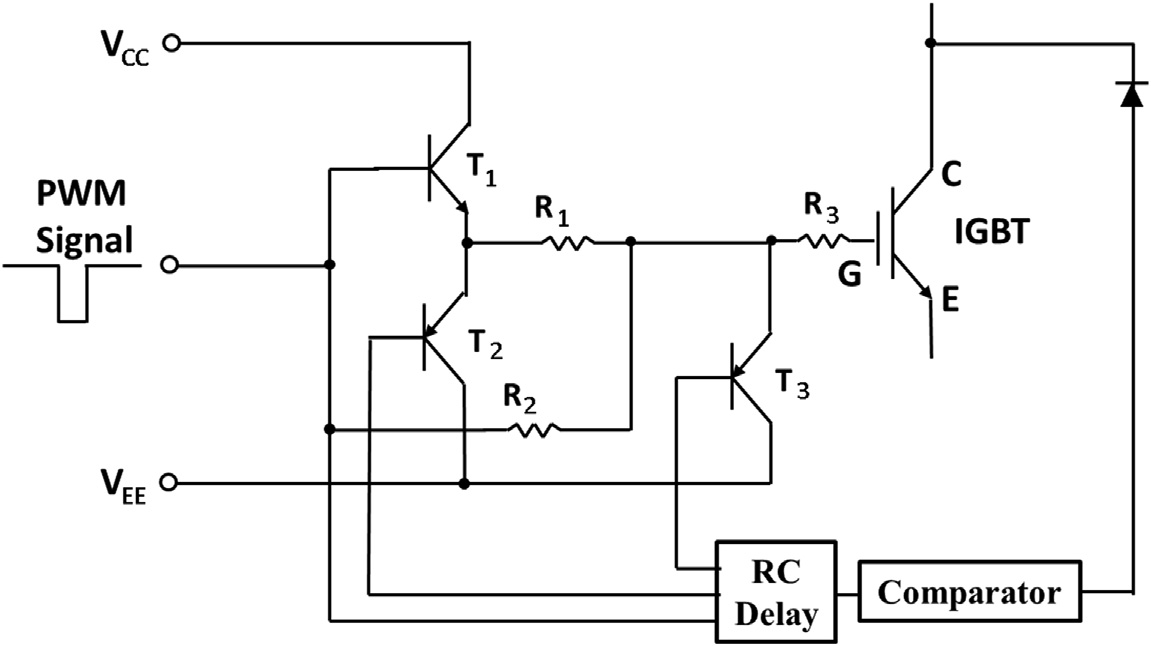

可变栅极电阻可以使用图7.9所示电路实现。在t0到t1的时间间隔内,通过导通晶体管T3实现低栅极电阻(R3)。在t1到t3的时间间隔内,通过关断晶体管T3实现高栅极电阻(R2)。在集电极电压升高后的t3到t4时间间隔内,通过导通晶体管T2实现低栅极电阻(R1)。该方法已被证实可降低集电极电压的最大值(VM)。一种用于在低电压和高电压之间调节栅极电阻的[8]两级电路也可用于获得相同的好处,即减少绝缘栅双极型晶体管关断期间的过压瞬态。

在开通瞬态期间,控制IGBT集电极电流的上升速率也很重要,以避免在续流二极管中产生过大的反向恢复电流。二极管的反向恢复电流会导致IGBT电流出现过冲(IM),如图7.10所示。通过使用较大的栅极驱动电阻可以降低开通dI/dt,但这会增加开通能量损耗。在开通开关过程中调节栅极电阻,可以获得更优的开通能量损耗和开通期间IGBT最大电流的组合[9]。

7.6 数字门极驱动

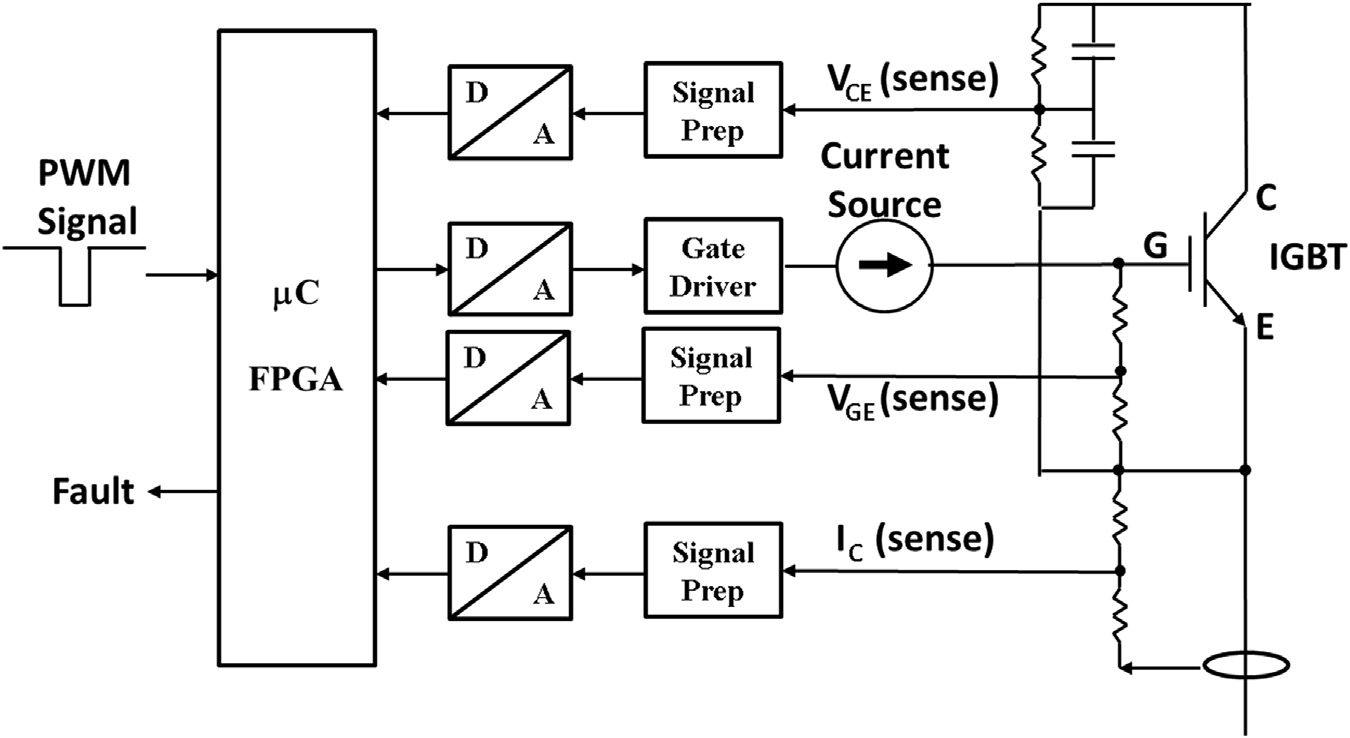

通过使用数字门极驱动单元,可以更精确地调节IGBT在开通和关断过程中集电极电压的下降速率以及集电极电流的上升速率。在此方法中,关键的IGBT器件参数(VCE、VGE和IC)被实时监测,并在整个开关过程中自适应地控制门极驱动电压,从而将集电极电流和电压的波形调节为任意期望的形状。

数字门极驱动单元实现的简化示意图[10]如图7.11所示。集电极电压和栅极电压通过电阻分压器持续监测,集电极电流通过电流探头进行监测。这些信息被持续输入到微控制器现场可编程门阵列(FPGA)中,以生成所需的栅极信号。用于驱动IGBT模块的门极电流可提供高达5A的电流,并具有高转换速率[11]。在IGBT的开关过程中,可维持任意期望的di/dt和dv/dt组合,以最小化功率损耗和电压过冲。由于D/A和A/D转换器的较大延迟时间,该方法仅适用于开关瞬态快于几微秒的IGBT[12]。

7.7 总结

用于绝缘栅双极型晶体管的门极驱动电路已从简单选择栅极驱动电路中的电阻,发展到在开关过程中更复杂的栅极驱动电阻动态调节。这些改进的方法能够实现降低在绝缘栅双极型晶体管开关过程中降低集电极电流和电压过冲,同时尽量减少开关功率损耗。这有助于提高基于绝缘栅双极型晶体管的逆变器电路的效率。

现代IGBT模块还设计用于承受负载的短路条件。在负载短路期间,IGBT集电极电流可能上升至其稳态值的数倍。关断故障电流可能导致非常高的电流变化率,从而在杂散电感中产生较大的电压过冲。集电极电压随后可能超过IGBT的击穿电压,并超出其反向偏置安全工作区。先进的门极驱动电路[13,14]已采用在检测到故障后改变栅极电阻的方法,实现短路条件下关断时电流变化率的降低。

由于绝缘栅双极型晶体管在电机控制中的广泛应用,许多制造商已开发出门极驱动产品。例如德州仪器UCC27531[15]、三菱电机M81738FP[16]和东芝电子TLP700H[17]。

4019

4019

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?