先前接触在可能性中的作用:采用意向性立场对待人形机器人

摘要

人机交互研究中的一个关键问题是,人类是否将机器人视为有意图的主体,还是仅仅视作无心智的机器。研究表明,在某些情境下,人们确实会将机器人视为有意图的主体。然而,先前接触机器人作为影响意图性归因的一个潜在因素,其作用仍不甚明确。为此,我们邀请了两组接受不同类型教育(科学/技术与艺术)的高中生样本参与InStance测试,以测量个体对机器人进行意图性归因的倾向。结果显示,总体而言,参与者在接受关于机器人功能与使用的理论讲座后,更倾向于将意向性归因于机器人。此外,相较于接受艺术类教育的参与者,接受科学/技术教育的参与者更有可能将意向性归因于机器人。因此,我们认为教育类型以及个体获得的知识会调节人们对机器人进行意向性归因的可能性。

关键词 :先前接触,意图性归因,意向性立场,人形机器人

1 引言

纵观人类历史,我们日益依赖机器。自工业革命以来,这一点尤为明显,当时机器的大规模使用彻底改变了工业体系,并进而影响了经济体系以及整个社会。如今,机器不仅应用于工业领域,其在人类生活社交空间中的存在也变得越来越普遍[1,2]。例如,机器有时以人形机器人的形态,充当工作场所的助手、教育者,或在老年护理中作为社交伴侣-(综述见参考文献[3])。因此,个体越来越多地接触到这类代理,并且越来越频繁地与它们共享各种社会情境(例如,学校、医院和工作场所)[1,3]。对机器人的重复曝光自然会促使人们获得关于这些人造制品如何运作的知识。因此,研究接触机器人以及获取其运行相关知识如何影响个体将机器人视为有意图的(和/或可能是社会性的)代理的倾向至关重要(和/ 或可能是社会性的)。

1.1 对机器人的意向性立场?

鉴于机器人的机械本质,人们应将其视为被编程以表现出特定行为的人工系统。根据丹尼尔·丹尼特的理论框架,人们应对机器人采取设计立场,从而通过机器人的编程方式来解释其行为[4,5]。然而,在某些情境下,人们也倾向于将心理状态归因于机器人,以解释其行为。这意味着在特定情况下,人们可能会对机器人采取意向性立场[4,5]。采用意向性立场会导致将机器人视为有意图的主体,其行为源于信念或欲望等心理(有意图的)状态([6,7];综述见参考文献[8])。

例如,最近的证据[6]表明,当向参与者展示人类或人形机器人表现出的一系列不同行为时,参与者对人形机器人赋予的意向性状态程度与观察到人类表现出相同行为时相似。类似地,Marchesi及其同事[7]要求参与者评估人形机器人iCub所表现出的行为是由机械原因引起(如故障或校准问题,即涉及设计立场),还是由心理化原因引起(如欲望或好奇心,即涉及意向性立场)。结果显示,总体而言,人们在一定程度上对人形机器人采取了意向性立场[7]。有趣的是,参与者之间的个体差异似乎会影响采用意向性立场的可能性,因为一些参与者总体上更倾向于选择机械性解释,而另一些参与者则更倾向于选择心理化解释[10]。因此,作者认为,采用意向性立场的可能性可能取决于多种因素,例如参与者对机器人的态度方面的个体差异[11–13]。

1.2 个体差异在倾向于对机器人采取意向性立场方面的差异

埃普利及其同事提出了个体差异在对机器人态度中的作用,并提出了一个三因素理论,解释了人们在何种情况下可能以及是否会将机器人拟人化[14]。根据作者的观点,人们将机器人拟人化的倾向受到三个心理决定因素的影响:(i)被激发的代理知识,即人们对另一代理所拥有的知识量;(ii)理解与解释另一代理行为的动机(即效能动机);以及(iii)对社交接触和归属感的渴望。与此一致,作者认为这些决定因素上的个体差异能够强有力地预测人们将另一代理(即社交机器人)拟人化的可能性,并可以解释为何拟人化现象存在如此大的变异性[14]。同样,菲舍尔及其同事也强调了个体差异在人机交互(HRI)中的作用,指出在人工代理是否被视为社会性主体方面存在显著的个体间差异[15]。最近的研究证据进一步证实了这一作用。

个体差异在对机器人的态度方面[16–18]。例如,将类人特征赋予非类人代理的个体差异,可预测与该代理相关的道德关怀和关切程度、责任与信任程度,以及该代理在多大程度上可作为对自我产生社会影响的来源[13,18]。此外,对机器人可信度感知的差异被证明可预测人类在人—机器人团队中对机器人的行为[19,20]。

总之,考虑到人们对机器人的态度(以及可能采取意向性立场的倾向)会因情境和个体差异而有所不同,有必要探讨这一现象中涉及哪些因素。在本研究中,我们选择重点关注先前接触机器人所起的作用,这可能是影响对机器人采取意向性立场的一个潜在关键因素。

具体而言,一种假设可能是,人们接触机器人越多,从而获得关于机器人编程和控制方式的知识,他们就越不可能对机器人采取意向性立场。换句话说,获得有关机器人功能和使用的知识将使人们能够基于机器人行为是设计系统结果的假设来解释其行为[21]。该假设与埃普利及其同事的拟人化理论一致[14],该理论认为重复互动会降低个体对机器人归因心理状态(即采取意向性立场)的可能性,因为获得的相关知识会削弱理解其行为的动机。值得注意的是,最近一项研究似乎支持这一观点[22]。该研究采用视线引导范式,考察参与者对机器人意图性归因的可能性如何随暴露于机器人重复视线行为的持续时间而变化。结果显示,短期暴露使参与者对意图性的归因发生了积极变化。相反,长期暴露并未增加最初对机器人归因意向性的可能性[22]。

2 目标

本研究旨在探讨参与者对机器人理论知识的接触是否会 影响其采用意向性立场看待机器人的可能性,以及这种影响是否取决于参与者的教育类型(科学/技术与艺术)。

我们决定考察教育这一因素。我们推断,技术/科学类的教育背景可能更有利于让学生普遍熟悉技术,甚至可能是机器人技术。另一方面,接受艺术类教育的学生接触技术、编程课程以及了解机器人等技术人工制品工作原理的机会可能较少。

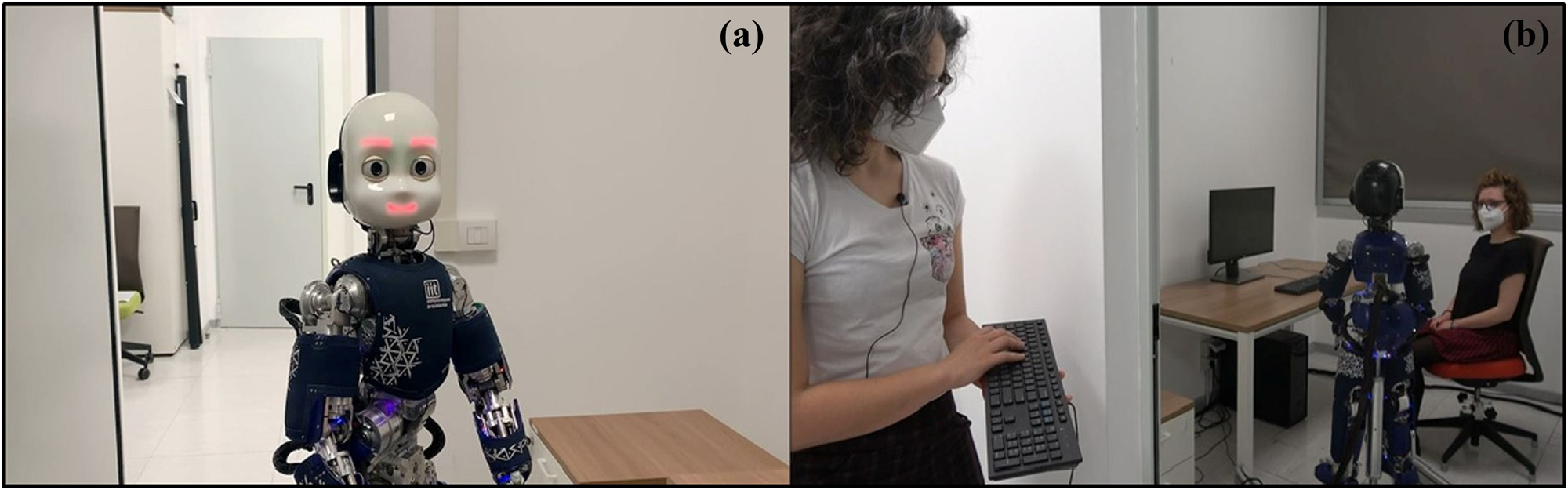

我们设计了一项实验,比较高中生在参加关于机器人功能和使用的理论讲座前后,对机器人产生意向性归因的可能性。我们考察了两组高中生样本:一组来自科学/技术类高中(即主修技术类科目),另一组来自艺术类高中(即主修艺术类科目)。我们让这两组高中生参加一个45分钟的演示,在其中接受关于机器人功能的理论讲座以及潜在应用。在演示结束时,参与者观看了两个视频,展示了人形机器人iCub[9]如何在实验室环境中通过巫师法(WoOZ)技术[23,24]进行控制。这意味着学生观察到实验者远程操作机器人,控制其一些行为,例如言语和动作。具体而言,我们展示了一段实验室实验的简短序列视频(有关实验程序的更多信息,请参见参考文献[25])。在该视频中,描绘了一个场景:一个人与iCub一起观看电影,而iCub由位于另一个房间的实验者控制。我们向参与者展示了两个视频:第一个视频从参与者的视角呈现该场景,而第二个视频则从实验者的视角呈现(图1)。这样做的目的是为了说明,某些看似从参与者的角度来看,机器人的有意行为实际上是由实验者完全预先编程和控制的行为。这应向参与者强调,机器人只是一台没有自身意志的机器。

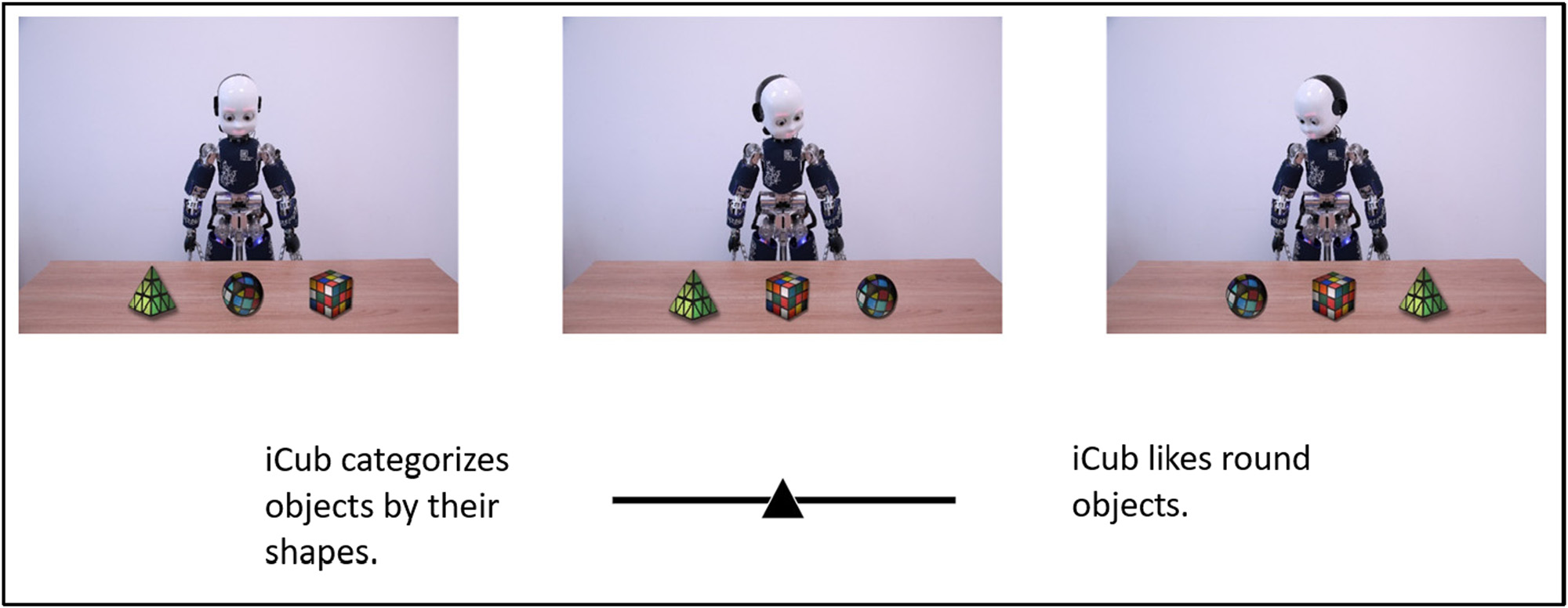

作为衡量人类倾向于对机器人采取意向性立场的指标,我们采用了InStance测试(IST)[7]。该测试包含34个虚构情境,描绘了人形机器人iCub在执行各种日常活动时的情景。每个情境由三张图片组成,展示一系列事件,并配有一个量表(范围从0到100),一端为对情境的机械性描述,另一端为心理化描述。参与者需通过移动滑块上的光标至某一极端,在每种情境中判断iCub的行为更倾向于机械性解释还是心理化解释。(参见图2以了解一个示例情境)

为了检验参与者对机器人意图性的倾向是否受其关于机器人功能和使用所获得的知识的影响,我们要求参与者在两个不同的实验阶段填写IST测试,即一半测试在理论讲座以及观看展示WoOZ实验的两个视频之前进行(“前测”实验阶段),另一半在之后进行(“后测”实验阶段)。[25]

此外,为了考察教育类型的作用,我们测试了两个样本:一个样本由就读于科学/技术类高中的学生组成(即“科学–技术”样本),另一个样本由就读于艺术类高中的学生组成(即“艺术类”样本)。

3 材料与方法

3.1 参与者

两项针对意大利高中生的样本是在学校开展的两次不同科学普及活动期间招募的。第一个样本包括具有科学‐技术型背景的学生(“科学–技术”样本;N = 41名来自普通科学高中的学生,N = 17名来自科学‐技术高中的学生,以及N = 20名来自技术类高中的学生,总计N = 80;另有N = 2名学生未明确说明所就读学校,因此视为缺失值)。第二个样本包括具有艺术类背景的学生(“艺术类”样本:N = 56名来自艺术类高中的学生)。

参与本研究的所有学生均为成年人(年龄范围 = 18–19)。所有参与者均在完成IST之前,在线表格中勾选相应选项,表示已知情同意并声明自己已达法定年龄。所有参与者均不了解本研究的目的。

该研究已获得当地伦理委员会(利古里亚大区伦理委员会)批准,并遵循世界医学协会道德准则(2013年《赫尔辛基宣言》)进行。

3.2 实验设备与刺激材料

邀请学生参加由作者举办的关于机器人功能和使用的理论讲座。在作者的演讲前后,参与者需完成IST[7],该测试使用在线平台SoSci (https://www.soscisurvey.de/)[26]进行编程。讲座结束时,参与者观看了两个视频。首先,他们从参与者的视角观看了一段典型的人机交互(HRI)在实验室环境中的场景;随后,他们从实验者视角观看了相同的实验情境,通过WoOZ操控[23,24]来控制机器人。

3.3 实验步骤

要求参与者在讲座前完成IST的第一部分(“IST‐前测”),而IST的另一半则在讲座结束时发送并完成,具体是在参与者观看WoOZ视频之后(“IST‐后测”)。值得注意的是,IST‐前测在讲座实验阶段前一天开放,而IST‐后测仅在讲座结束时才可访问。这样做是为了确保参与者只有在参加讲座并观看视频后才填写IST的第二部分。

鉴于本研究的具体要求,即需要在不同时间点提供IST的两个部分,并且需要匹配同一参与者的匿名答案,我们利用SoSci Survey提供的工具设计了一个自定义解决方案。具体而言,我们创建了另一个以网页表单形式呈现的调查(称为“IST‐init”),仅用于收集参与者的电子邮件地址。提交该表单后,一个自定义脚本会为每个新请求逐步生成一个唯一标识符,并向指定的电子邮件地址发送一封包含两个链接的邮件,一个用于访问IST‐前测,另一个用于访问IST‐后测。这些生成的链接已编码参与者的标识符,因此每个参与者具有唯一性。

需要强调的是,参与者的电子邮件地址仅用于发送链接;因此,在研究的任何阶段,实验者都无法访问参与者的敏感数据(如电子邮件地址)。

4 结果

所有分析均使用 R Studio v.4.0。2[27]和 JASP v.0.14.1 (2020年)。

4.1 总体分析

关于科学‐技术类样本,我们排除了两名未提供所就读学校信息的未提供信息的参与者,不纳入后续分析。因此,最终样本量为 N = 78。首先,我们感兴趣的是探讨两个因素——参与者的教育类型和获得的知识——是否会影响其对机器人采取意向性立场的可能性。为此,我们进行了重复测量方差分析,以两个实验阶段的IST平均得分(即前测与后测)作为重复测量因子,教育类型作为组间因子。

类型(科学/技术与艺术)作为被试间因素(“艺术类”样本,N = 56;IST平均分Pre= 34.47,标准差 Pre= 20.89;IST平均分Post=41.67,标准差Post= 24.99。“科学‐技术型”样本,N = 78;IST平均分Pre= 34.97,标准差Pre= 19.77;IST平均分Post= 41.79,标准差 Post= 24.11)。只有IST的主效应显著 [F(1, 132) = 10.04, p = 0.02,η² = 0.02](图3)。

4.2 艺术类与技术类组别的分析

为进一步探讨技术背景对成人高中生在面对人形机器人时采取意向性立场的影响,我们决定仅选取具有技术背景的学生,即排除那些就读于无技术课程成分的普通科学高中的学生。我们使用重复测量方差分析将他们的平均得分与具有艺术类教育背景的学生进行比较(“艺术类”样本,N = 56;Mean IST scorePre=34.47,SD Pre= 20.89;Mean IST scorePost= 41.67,SD Post= 24.99。“技术类”样本,N = 37;Mean IST scorePre= 39.77,SDPre= 17.8;Mean IST score Post=53.86,SDPost= 19.32)。

结果显示,两个实验阶段(前测与后测)中IST得分的被试内主效应 [F(1, 91) = 13.84,p < 0.001, η² = 0.05],以及教育类型的被试间主效应(技术类 vs. 艺术类)[F(1, 91)= 6.2,p < 0.0001, η² = 0.04](图4)。未出现显著的交互作用,[F(1, 91) = 1.4,p = 0.23, η² = 0.006]。

4.3 IST中社会性因子与非社会性因子的分析

在最近的一项研究中,Spatola及其同事[28]探讨了 IST简版的因子构成,识别出两个因子。因子1对应机器人与人类进行社会互动的情境(“社会性”因子),而因子2对应机器人独处、因而缺乏社会成分的情境(“非社会性”因子)。基于此,我们希望考察在将iCub描绘为与人类互动的情境(“社会性”情境)与描绘为单独出现的情境(“非社会性”情境)之间,参与者对机器人赋予意向性的可能性(即IST得分)是否存在差异,以及这种差异是否可能依赖于参与者的教育类型(即科学‐技术型 vs. 艺术类)。因此,我们决定仅对Spatola及其同事[28]所确定的IST条目进行子集筛选。随后,我们采用重复测量方差分析对这两个因子进行探讨,其中社会性与非社会性条目的IST得分(前测和后测)被视为被试内因素,教育类型(科学/技术类 vs. 艺术类组)被视为组间因子。由于未满足球形假设,因此结果报告中采用了Huynh‐Feldt校正。结果显示, IST前测与后测得分存在显著的主效应[F(2.313, 91)= 39.48,p< 0.0001,η²= 0.2]。教育类型的主效应不显著[ F(1, 91)= 3.68,p= 0.06, η²= 0.01],,且教育类型与 IST因子(社会性与非社会性)之间也未出现显著的交互作用[F(1, 91)= 2.24,p= 0.10, η²= 0.01](图5)。

5 讨论

本研究旨在探讨关于机器人功能和使用的’信息暴露是否影响参与者’将意向性归因于机器人的倾向,即采取意向性立场[4,5],,以及这种影响是否取决于教育类型。采取意向性立场的倾向通过IST中的反应来操作化-。[7]。

我们邀请了成人高中生(分为两个样本:就读于艺术类高中的学生和就读于科技高中的学生)参加一个关于机器人的理论讲座,讲座中向他们概述了机器人在实验室环境中的功能和应用。此外,他们还观看了视频,其中机器人被描绘为由人类控制的纯机械设备(即 WoOZ 视频:参见文末的数据可用性声明)。

所有学生分别在讲座前后两个独立的实验阶段完成了意向性量表(IST)(即前测和后测会话)。结果表明,总体而言,无论参与者的教育类型如何(科学‐技术型 vs. 艺术类),在后测会话中参与者倾向于赋予机器人更多的意向性(即更高的 IST 得分),相较于前测有所增加。

然而,在仅包含纯粹技术背景学生的“科学—技术”样本中进行子集筛选后发现,就读于技术类学校的学生在后测会话中的意向性量表得分高于前测,表明他们更倾向于将意向性归因于机器人。值得注意的是,在艺术类学校就读的学生并未出现这一情况,两次实验阶段之间的意向性量表得分没有显著差异。此外,双向交互作用(实验阶段 × 教育类型)不显著,表明学生在理论课程后获得的关于机器人的知识,并未因其教育类型的不同而影响其采取意向性立场的可能性。

这些结果与初始假设相反,根据初始假设,关于机器人的更多信息以及更高程度的技术教育应降低参与者对机器人采取意向性立场的倾向,因为技术教育应使参与者认识到机器人仅仅是人工制品和机器,自身没有意志或心智。

一种可能的解释涉及一种称为心理现象,即单纯曝光效应的现象[29]。这一现象表明,对新奇刺激的单纯曝光如果随着时间推移而重复发生,会增加个体对该刺激的喜爱度和积极态度[30–32]。事实上,对刺激的重复曝光会使人们获得关于它的知识,从而实现更流畅的加工。反过来,这种知觉与认知流畅性似乎会对刺激的喜爱度产生积极影响[33]。

有趣的是,当个体接触人类面孔[34,35]或处于与他人互动的情境中时,也会出现类似现象(详见参考文献[32]以获取更全面的概述)。在人机交互(HRI)背景下,同样的现象似乎也在与机器人的互动中发生,已有研究表明,人们在反复接触机器人后,对机器人的态度变得更加积极[36,37]。例如,研究发现,与机器人一起进行互动游戏显著改善了参与者对机器人在拟人化或喜爱度等方面的感知[38]。同样,其他证据也表明,已经熟悉机器人的个体更倾向于对赋予机器人意图表现出积极态度[39]。

因此,人们接触机器人越多,从而获得关于机器人的知识,就越可能倾向于与机器人互动,并将其视为自己内群体的一部分。这将转化为更高程度地将机器人感知为有意图的主体(如同其他人类一样),即更倾向于对机器人采取意向性立场。

另一种可能的解释是,通过观看远程操作机器人 WoOZ的视频,参与者获得了“机器人通常由人类控制”的知识。因此,我们推测,人类的存在可能会增强参与者将意向性归因于机器人的倾向,因为参与者可能认为图中的人类实际上正在控制机器人。换句话说,这可能导致参与者将意向性归因于图中的人类,他们可能会想象该人类在“幕后”操控着机器人。

考虑到这一点,我们评估了观察iCub在与人类进行社会互动时的情景(即IST“社交”情景)是否会比 iCub单独出现、缺乏社会成分的情景(即IST“非社交”情景)引发更高的意图性归因。

我们的研究结果证实,后测的IST得分(即意向性归因更高)总体上高于前测。然而,这种效应在不同类型的情景(社交与非社交)中均出现,表明在IST情景中是否存在人类并未影响参与者对机器人进行意向性归因的可能性。

总之,我们的结果并未证实最初的假设,即人们接触到的关于机器人的信息越多,就越不倾向于将意向性归因于它们。然而,观察到的效应方向与预期相反,这可能与单纯的曝光效应效应现象相符。然而,这一有趣的结果还需在未来的研究中进一步验证。[29]需在未来的-研究中进一步确认。

6 结论

综上所述,这些发现表明,接触有关机器人功能和使用的知识会影响人们对机器人采取意向性立场的可能性。然而,这种效应的方向性需要在今后的研究中加以探讨,这有助于澄清在何种条件下将机器人视为有意图的主体的倾向可能会增强。

35

35

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?