最近,比较火热的事情就是x小泉的菜刀了,他们官方的答复是他们的产品“不能拍蒜”。最近,他们的CEO还专门发声说:国外的高手(米其林厨师)从来不会用菜刀到来拍东西。似乎,他们在“重新发明”菜刀。

1、用户

什么是功能?无论是软件还是硬件,功能就是产品的行为——给用户提供服务和进行活动的行为。

做功能点分析,首先要明确的,就是用户是谁——是米其林厨师?还是普通的家庭主妇(煮夫)?

如果是普通级用户,一个优秀的常识——就是应该让功能更加“智能”和“易用”,在一个产品中集成更多的功能。

我又去看了一遍2007年的iphone发布会。

当初的乔帮主,声称重新发明了电话。三类功能(电话、浏览器、宽屏ipod)集为一体。上图片,结果引起了哄堂大笑。

2、基础功能组件

产品的功能,都是“自然物”原有功能的外延、扩展。旧石器时期,距今300-1万年,分布在全球的先民们(不仅仅是现代智人),都不约而同的发明了石刀、石斧。

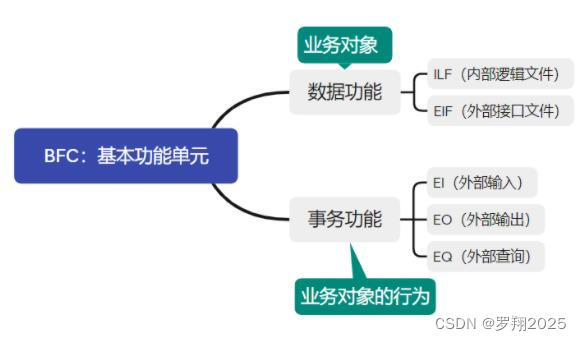

功能点分析的哲学基础是“还原论”,将功能分解到“基础功能组件”(BFC)。

其中的事务功能组件,其定义就是:对用户有意义的最小活动单元。

1、对用户有意义;2、构成一个完整的事务;3、自包含;4、业务进入稳定状态。

从这个标准上来讲:菜刀的“切”和“拍”,的确是两个功能(EI)。

此外,一把好的“普通”菜刀,也可以实现启瓶、配合悬挂、去除螺丝尾等功能。当然也会有用户可以用来“吓唬人”……

一个比较深刻的思考是:“切”与“斩”、“砍”、“剁”。是否是不同的功能?

要解决这个问题,首先要有明确的需求规格说明书:切是什么功能?砍是什么?剁又是什么?然后在依照“功能规模度量的ISO标准”来进行判断。

另一个比较深邃的思考:菜刀有什么数据功能?

3、用户视角

功能点分析,就是站在用户视角(而非制造视角)来度量产品给用户带来的价值规模。

给菜刀做功能点分析,可以计数“切”、“拍”等功能;而不是能计数材料的特殊配比、工艺特殊处理等等。

软件,也是如此。

经常有人来问我:

他们做了“微服务”的改造,他们做了很多内部更细颗粒度的功能组件(例如:安全校验),甚至是研发了“无代码”平台。应该如何计算功能点?

上述的问题,本质上都是“制造视角”。

而用户感知到的功能,可计数功能点则是:登录、扫码登记、点外卖、订机票等等。

功能点分析,其管理哲学,就是鼓励产品团队专注于有效工作,提升工作效率。杜绝宝贵的人力浪费。就例如另一个经典问题:用一个物理表,存储了多个业务上(逻辑模型)的对象。又应该怎么算功能点?答案就是:可以计算多个数据功能(ILF/EIF)。

本文围绕近期热议的菜刀拍蒜事件展开,讨论产品功能设计应关注用户需求。通过功能点分析,指出菜刀的"切"与"拍"是两个独立功能,并探讨了"切"、"斩"、"砍"等动作的差异。同时,强调了在软件开发中,应从用户视角而非制造视角来衡量功能价值,如登录、扫码等才是用户感知到的功能点。

本文围绕近期热议的菜刀拍蒜事件展开,讨论产品功能设计应关注用户需求。通过功能点分析,指出菜刀的"切"与"拍"是两个独立功能,并探讨了"切"、"斩"、"砍"等动作的差异。同时,强调了在软件开发中,应从用户视角而非制造视角来衡量功能价值,如登录、扫码等才是用户感知到的功能点。

1956

1956

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?