小高差低功率工况下开式自然循环流动模式研究

1. 引言

作为被动安全系统的重要组成部分,自然循环系统特别是开式自然循环系统,由于其结构简单和固有安全性,已广泛应用于能源和化工行业[1,2]。近年来,许多学者对该系统进行了研究。例如,Kyung等人[3,4]对开式自然循环系统的两相流动特性进行了详细研究,并分析了周期性流动漂移的机理。郭等人[5]研究了开式自然循环系统在启动过程中的流动现象及机制。朱等人[6]和侯等人[7,8]对自然循环系统中喷泉流的不稳定性进行了实验和机理分析。上述开式自然循环系统中冷源与热源的位置和高度差差异较大,系统具有较强的自然循环能力和较强的抗干扰能力。

对于浮动核电站,由于空间几何结构的限制,开式自然循环系统的冷源与热源之间可能不存在高度差,且冷源中心与热源中心之间的高度差较小,导致自然循环能力较差[9]。即使加热段出口流体未达到饱和,系统流动仍会受到欠热水沸腾产生的气泡生成与溃灭的显著影响。随着核能设备的集成化与小型化,该自然循环系统具有广阔的应用前景。目前,针对此类低高度差自然循环系统的研究较少[10,11]。本文在低加热功率水平下对低高度差开式自然循环系统进行了实验研究。

2. 实验装置与方法

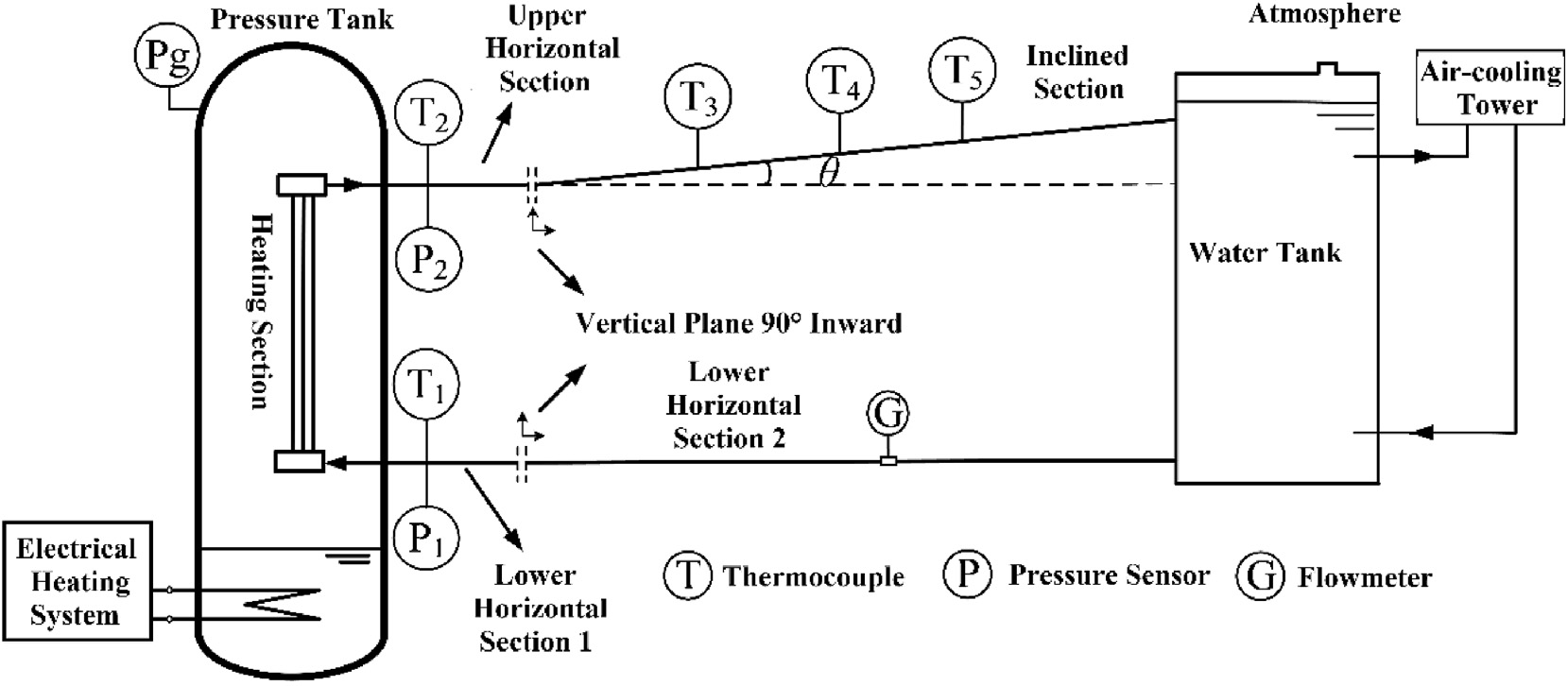

小高差自然循环回路的实验装置如图1所示。自然循环回路主要包括加热段、冷却水回路、水箱和空冷塔。加热段为竖直管式换热器,加热方式为蒸汽加热。冷却水回路的冷管段包括下部水平段1和2,它们在垂直方向上连接于同一水平面。热管段包括上部水平段和倾斜段,二者也在垂直方向上连接,且倾斜段与水平面之间的夹角为4°。冷却水在加热段被加热后,通过热管段流入水箱(中间热沉),然后经空冷塔进行循环冷却,将水箱中的热量传递至大气(最终热沉)。

为了深入研究该自然循环系统的流动特性,在冷、热管段布置了多个温度和压力测量点。冷却水温度采用1级精度的K型铠装热电偶测量,冷却水压力采用0.5级精度的压力传感器测量,流速采用0.5级精度的电磁流量计测量,压力罐的气相空间压力采用0.2级精度的高温压力传感器测量。所有测量信号通过NI数据采集系统实时采集。

实验过程中,利用电加热系统控制压力罐的压力,以调节加热段的加热功率。通过控制空冷塔中风扇的流量和温控管道来调节冷却水入口温度。自然循环回路中的温度、压力和流速测量信号被实时采集。自然循环回路的排热功率根据加热段焓升和自然循环流量计算得出。当加热段发生欠热水沸腾时,所产生的气泡在热管段逐渐被冷凝消失,并释放潜热,导致热管段流体温度升高。因此,在计算系统排热功率时,取沿倾斜管道温度最高测点对应的焓值作为出口焓。

3. 实验结果与分析

3.1 流动模式分析

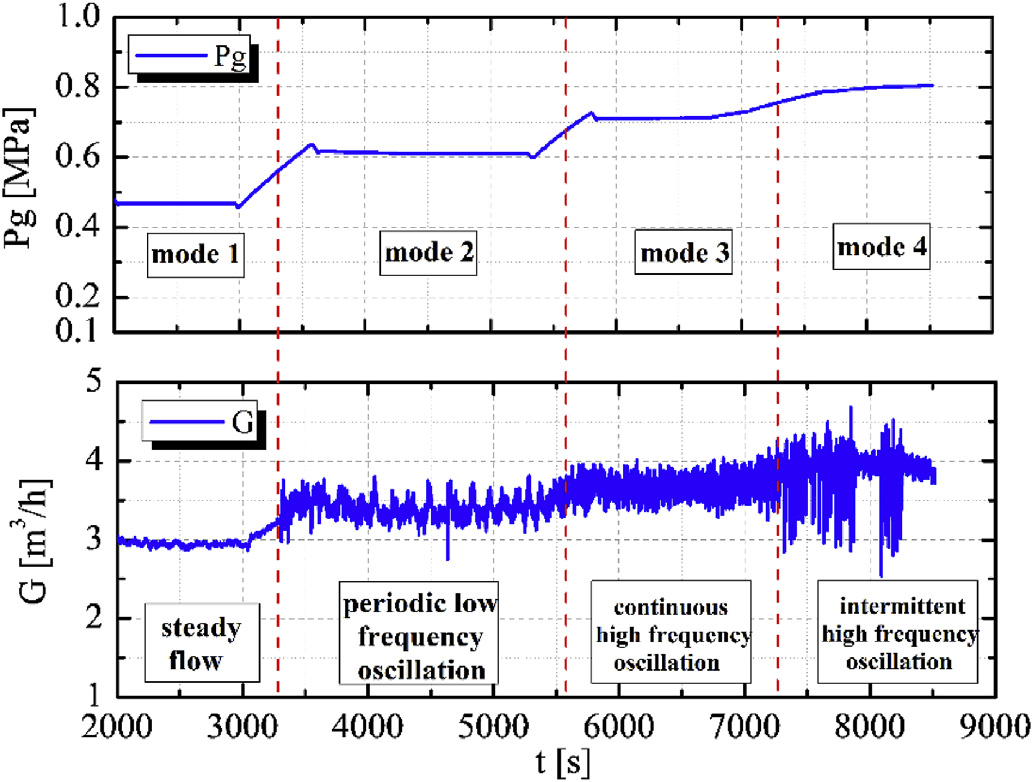

自然循环流动根据其振荡频率和幅度分为四种流动模式。实验结果如图2所示。由图2可以看出,在压力罐升压过程中,加热段功率逐渐增加时,自然循环系统的自然循环流量依次经历四种不同的流动模式,分别为稳态流动(模式1)、周期性低频振荡(模式2)、连续高频振荡(模式3)和间歇性高频振荡(模式4)。系统的稳定性通过稳定性阈值[12]来描述,即流量波动值ΔG与平均值G的比值,在本文中该比值为5%。当ΔG/G < 5%时,系统流量定义为稳定;当ΔG/G ≥ 5%时,系统流量定义为振荡。

3.1.1 稳态流动

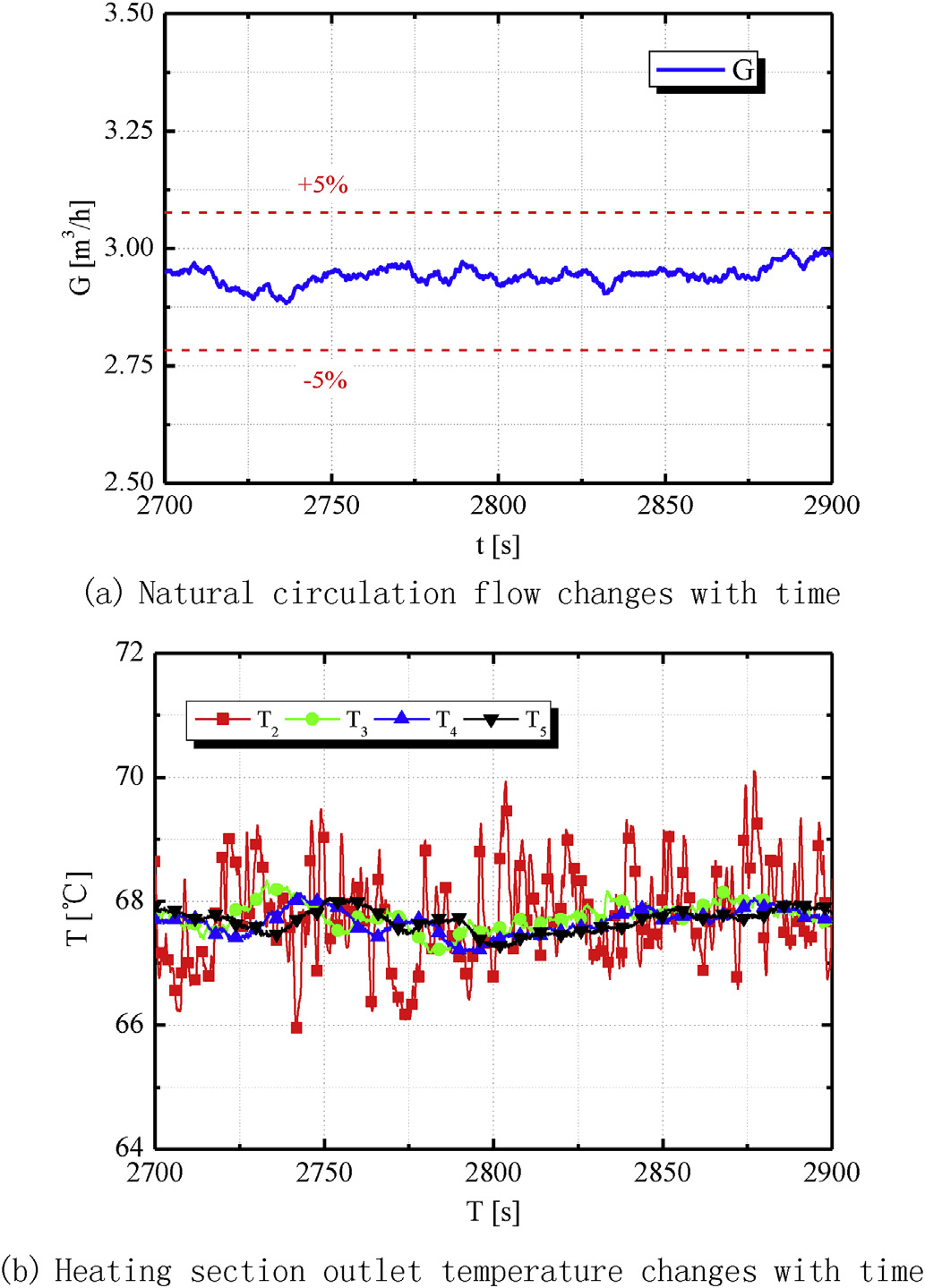

当入口温度为21°C且压力罐压力稳定在0.46 MPa时,系统处于稳态流动状态。在此流动模式下,参数随时间的变化如图3所示。

由图3(a)可知,自然循环流动的波动幅度小于5%(稳定性阈值)。加热段出口温度为67°C。T2的温度波动最大为4°C,T3、T4和T5的温度波动在1°C以内。

在稳态流动模式下,由于自然循环流速较小,加热段出口处的流体未充分混合,导致T2温度波动幅度较大。经过90°弯头后,流体被充分混合后,T3、T4和T5的波动幅度减小,温度值基本相同。

3.1.2 周期性低频振荡

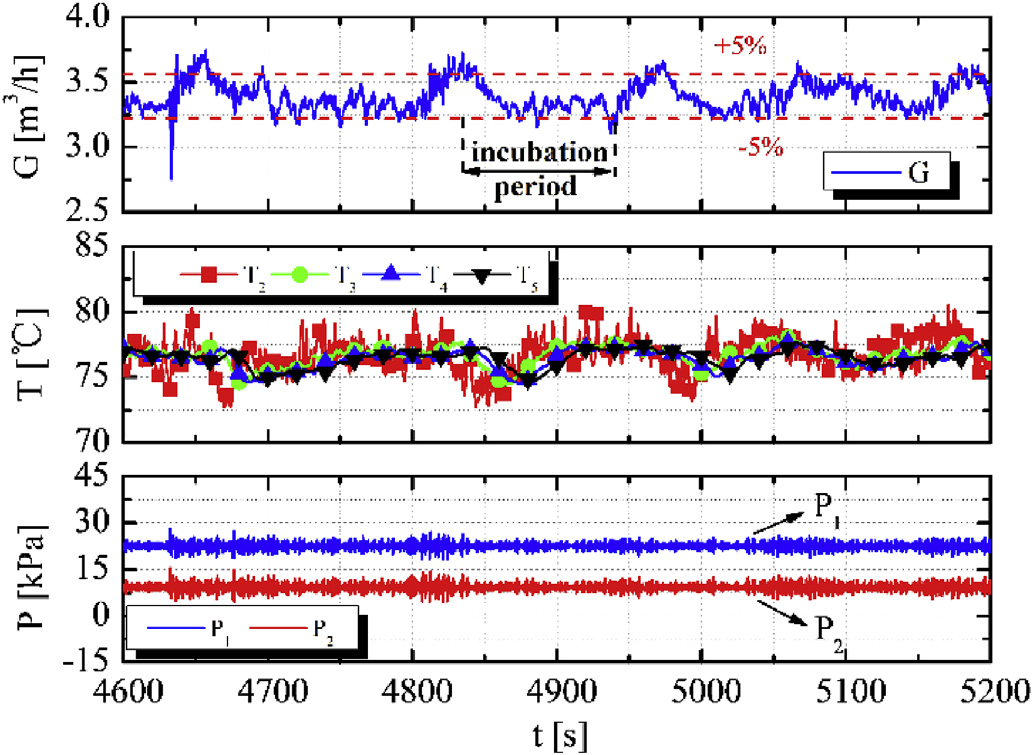

当入口温度为21°C且压力罐压力稳定在0.61 MPa时,自然循环流量在低频下周期性振荡。在此流动模式下,参数随时间的变化如图4所示。

由图4可知,自然循环流动的最大波动幅值达到5%(系统稳定性阈值),流量以100至180秒的周期进行周期性振荡。加热段出口温度约为75°C,并发生周期性波动。T3–T5波动的幅值在3°C以内。加热段出口温度的波动频率与流量的振荡频率相同,但存在一定延迟。此外,在此流动模式下,加热段进出口压力的最大波动幅值增至10 kPa,压力波动与流量波动同步发生。

自然循环系统通过在空冷塔中进行循环冷却,将循环冷却水的热量散发到大气中。因此,加热段入口处冷却水中的不凝性气体无法被消除而持续存在。同时,由于冷源中心与热源中心之间的高度差较小,流动的驱动力较小,自然循环流量也较小。在孕育期,部分不凝性气体会在加热段集箱顶部聚集形成较大的气泡,随后进入热管段,引起大幅流量振荡。

3. 实验结果与分析(续)

3.1.3 连续高频振荡

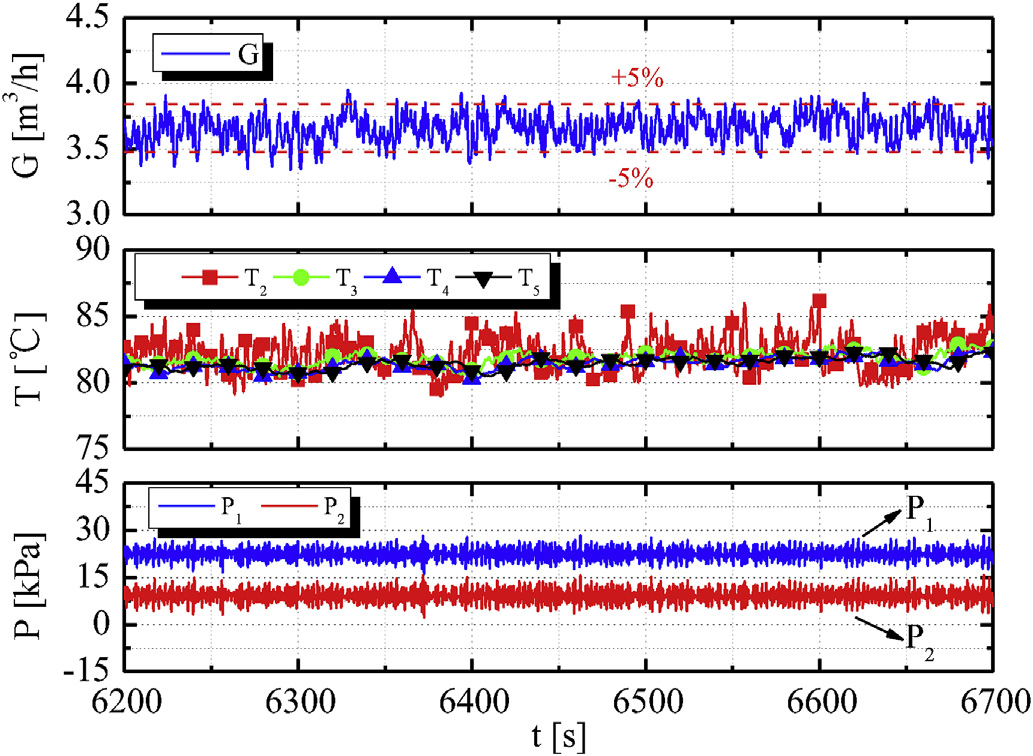

当入口温度为21°C,压力罐压力稳定在0.71 MPa时,自然循环处于连续高频振荡模式,参数随时间的变化如图5所示。

由图5可知,自然循环波动的幅度等于5%(系统稳定性阈值),振荡周期为5至10秒。加热段出口温度为82°C,且存在波动。T3–T5波动的幅度在2°C以内。加热段进出口压力以10 kPa的振荡幅度持续高频振荡。与周期性低频振荡相比,该流动模式的振荡频率增加,但振荡幅度基本保持不变。

随着压力罐压力的增加,加热段的热流密度增大,加热段内发生欠热水沸腾。由于主流体在加热段的过冷度较高(ΔTsub > 19°C),欠热水沸腾产生的气泡被完全冷凝并溃灭。因此,自然循环流动振荡的频率增加,但幅度没有显著变化,这与杨瑞昌(2005)的实验结论一致。

3.1.4 间歇性高频振荡

当入口温度为21°C且压力罐压力稳定在0.8 MPa时,自然循环流动呈现间歇性高频振荡。在此流动模式下,参数随时间的变化如图6所示。

由图6可见,自然循环流量波动幅度显著增大,最大振荡幅度可达平均值的35%。该流动振荡是间歇性的,在振荡区域,振荡周期约为2.5秒。此外,加热段出口温度T3的波动幅度增加至5°C,且T3最高达到92°C。加热段进出口的压力波动频率与流量相同,振荡幅度增至20 kPa。加热段出口压力P1的最小值为-2.28 kPa,表明加热段出口处存在一定的蒸汽含量,并在P1位置发生凝结,形成瞬时负压。

根据上述分析,在该流动模式下,随着功率水平的升高,加热段出口温度和自然循环流速均增加,从而导致不凝性气体析出量增加。同时,随着过冷沸腾程度的加剧,产生的无法完全凝结的气泡也随之增多。不凝性气体和蒸汽同时在集箱顶部积聚。经过一段孕育期的积累后,气泡随流体进入热管段。在此流动模式下,气泡体积较大,气泡的瞬时引入增加了流体的流动阻力,导致流速下降。流速降低引起加热段出口温度上升,进而使蒸汽含量增加。然而,由于主流流体仍处于欠热水沸腾状态(ΔTsub > 6°C),欠热水沸腾产生的大部分气泡被凝结并湮灭,因此自然循环流量在振荡区域仍表现为高频振荡。在此流动模式下,随着气泡生成与湮灭数量的增加,流量振荡的幅度也随之增大。

3.2 流动模式转换判据

小高差开式自然循环系统在加热段出口温度低于92°C时具有四种流动模式。本文给出了不同流动模式转换点处加热段进出口的温度分布,如图7所示。

由图7可以看出,对于不同的入口温度,流动模式转换点处的加热段出口温度T3基本相同,与入口温度无关。每个流动模式转换点对应的出口温度分别为75°C,80°C和85°C。即当T3小于75°C时,系统处于稳态流动模式;当T3在75°C至80°C之间时,系统处于周期性低频振荡模式;当T3在80°C至85°C之间时,系统处于连续性高频振荡模式;当T3在85°C至90°C之间时,系统处于间歇性高频振荡模式。

根据上述分析,不同流动模式的机理主要与不凝性气体和欠热水沸腾有关,且均受到加热段出口温度T3的显著影响。因此,在低功率水平下,低高度差自然循环系统的流动模式可通过加热段出口温度T3来确定。

4. 结论

本文在低功率水平下对小高度差开式自然循环系统的流动模式进行了实验研究,详细分析了不同流动模式下系统的流动特性及机理,得出以下三点结论。

(1) 根据自然循环流量变化特征,系统可分为四种流动模式:稳态流动、周期性低频振荡、连续高频振荡和间歇性高频振荡。周期性低频振荡主要由不凝性气体的析出和积聚引起;连续高频振荡主要由欠热水沸腾引起;间歇性高频振荡则是由欠热水沸腾与不凝性气体共同作用形成。

(2) 不同流型转换点对应的加热段出口温度不同:稳态流动与周期性低频振荡之间的转变点温度约为75°C;周期性低频振荡与连续高频振荡之间的转变点温度约为80°C;连续高频振荡与间歇性高频振荡之间的转变点温度约为85°C。

(3) 不同流动模式的转变与加热段出口温度有关,而与入口温度无关。因此,可用出口温度作为判定流动模式的判据。

16

16

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?