为什么90%的数据产品经理都搞混了这三个模型?

上周和一个做了3年数据产品经理的朋友吃饭,他苦笑着告诉我:“老大让我写PRD时要加上逻辑模型设计,我当场就懵了。

概念模型、逻辑模型、物理模型,听起来都很高大上,可我真的分不清楚啊!”

这话听起来熟悉吗?在我接触过的数据产品经理中,至少有90%的人都被这三个模型搞得头晕脑胀。明明都是"模型",为什么要分得这么细?它们到底有什么区别?

其实,搞懂这三个模型,就像学会了一门"翻译语言"——把业务需求翻译成技术实现的语言。

![[tu]](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/4d5c1bbbb2c54d538824cd19db0bf3e5.png)

三个模型,其实就是三种"语言"

我喜欢用盖房子来解释这三个模型的区别。

概念模型就像是你跟建筑师描述理想中的房子:“我要一个有花园的两层小楼,楼下要有客厅和厨房,楼上要有卧室和书房。”

这时候你在乎的是功能和需求,不会去考虑用什么材料、怎么布线。

逻辑模型则是建筑师根据你的需求画出的设计图纸:客厅20平米,厨房15平米,楼梯在哪里,门窗怎么开。

图纸上标注得清清楚楚,但还没有涉及具体用什么牌子的水泥、钢筋。

物理模型好比是施工队拿到图纸后制定的施工方案:用多少号钢筋、什么型号的水泥、电线怎么走、水管怎么布。

每一个细节都要考虑到实际施工的可行性。

在数据库设计中,这三个模型扮演的角色完全一样。

概念模型关心的是业务逻辑:用户、订单、商品之间是什么关系?

逻辑模型关心的是数据结构:需要建几张表,表之间怎么关联?

物理模型关心的是技术实现:用MySQL还是Oracle,怎么建索引,怎么分库分表?

一个电商案例,让你彻底搞懂

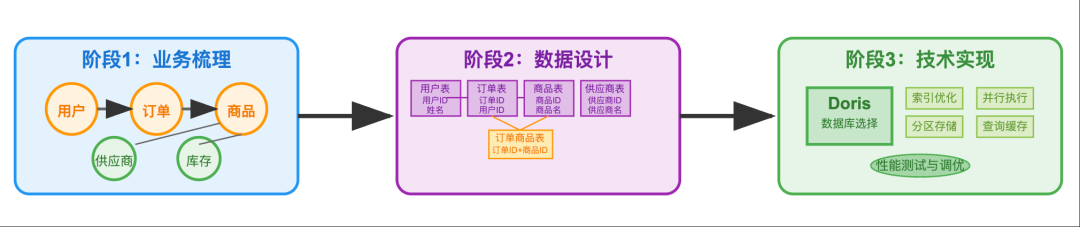

我曾经参与过一个电商平台的数据库设计项目,正好用这个案例来说明三个模型是怎么一步步演进的。

项目刚开始时,业务方提出需求:"我们要管理商品、处理订单、跟踪库存。"听起来简单,但具体怎么实现?

概念模型阶段,我们开始梳理业务关系:

用户可以下订单,订单里包含商品,商品有库存,商品来自供应商。这些业务对象之间的关系,就构成了概念模型的核心。我们不需要考虑技术细节,只需要把业务逻辑理清楚。

当时我们画了一张很简单的关系图:用户→订单→商品←供应商,商品→库存。

业务方一看就明白了,连非技术出身的运营同事都能参与讨论。

逻辑模型阶段,我们开始考虑数据结构:

用户表需要哪些字段?用户ID、姓名、手机号、邮箱。

订单表呢?订单ID、用户ID、下单时间、订单状态。商品表包含商品ID、商品名称、价格、供应商ID。

最复杂的是订单和商品的关系。一个订单可以包含多个商品,一个商品也可能出现在多个订单中,这是典型的多对多关系。

我们需要创建一个中间表"订单商品表",包含订单ID、商品ID和购买数量。

这个阶段,技术人员开始介入,但我们讨论的还是纯粹的数据逻辑,不涉及具体的数据库选择。

物理模型阶段,我们要考虑具体的技术实现:

选择什么数据库?经过评估,我们选择了Apache Doris。

订单表数据量大,需要按月分区。商品ID、订单ID这些经常查询的字段要建索引。Doris的易用,且查询快。

这个阶段,DBA成为主角,每个技术细节都要仔细考虑,性能测试必不可少。

经过这三个阶段,一个完整的电商数据库系统就设计出来了。业务需求通过概念模型转化为数据结构,再通过物理模型落地为可运行的系统。

结语

很多产品经理觉得这三个模型太复杂,其实是没有理解它们的本质作用——它们就像三种不同的"语言",帮助不同角色的人进行有效沟通。

概念模型是"业务语言",运营、市场、产品经理都能看懂。逻辑模型是"设计语言",架构师、开发人员用它来沟通。物理模型是"实现语言",DBA、运维工程师靠它来具体操作。

作为数据产品经理,你的价值就在于能够在这三种语言之间自由切换,做好"翻译官"的角色。

当业务方提出需求时,你能快速构建概念模型,让所有人对业务逻辑达成共识。当技术方开始设计时,你能参与逻辑模型的讨论,确保技术方案符合业务需求。当系统上线后出现性能问题时,你也能理解物理模型的优化思路。

这套方法论不仅适用于数据库设计,任何复杂的产品设计都可以借鉴:先理清业务逻辑,再设计功能架构,最后考虑技术实现。

下次老板再让你设计逻辑模型时,你就不会再懵了。

781

781

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?