由人类设计、编制的程序使智能机器人具有了独立思考和学习的能力,这种能力使得智能机器人可以产生独立、自主的意识和意志。在这一意识与意志的支配下,程序与硬件为智能机器人的辨认能力与控制能力提供了物理基础。对于单位来说,刑事责任能力是单位内部自然人个人辨认、控制能力的集合,但又超越自然人,表现为超个人辨认、控制能力的一种集体意志。但智能机器人既无生命体,亦无法根据精神状况与刑事责任年龄认定其辨认和控制能力,更无法根据集体意志与法定存在形式认定其辨认和控制能力,智能机器人的辨认能力与控制能力来源于程序的设计、编制与物理硬件的联合作用。

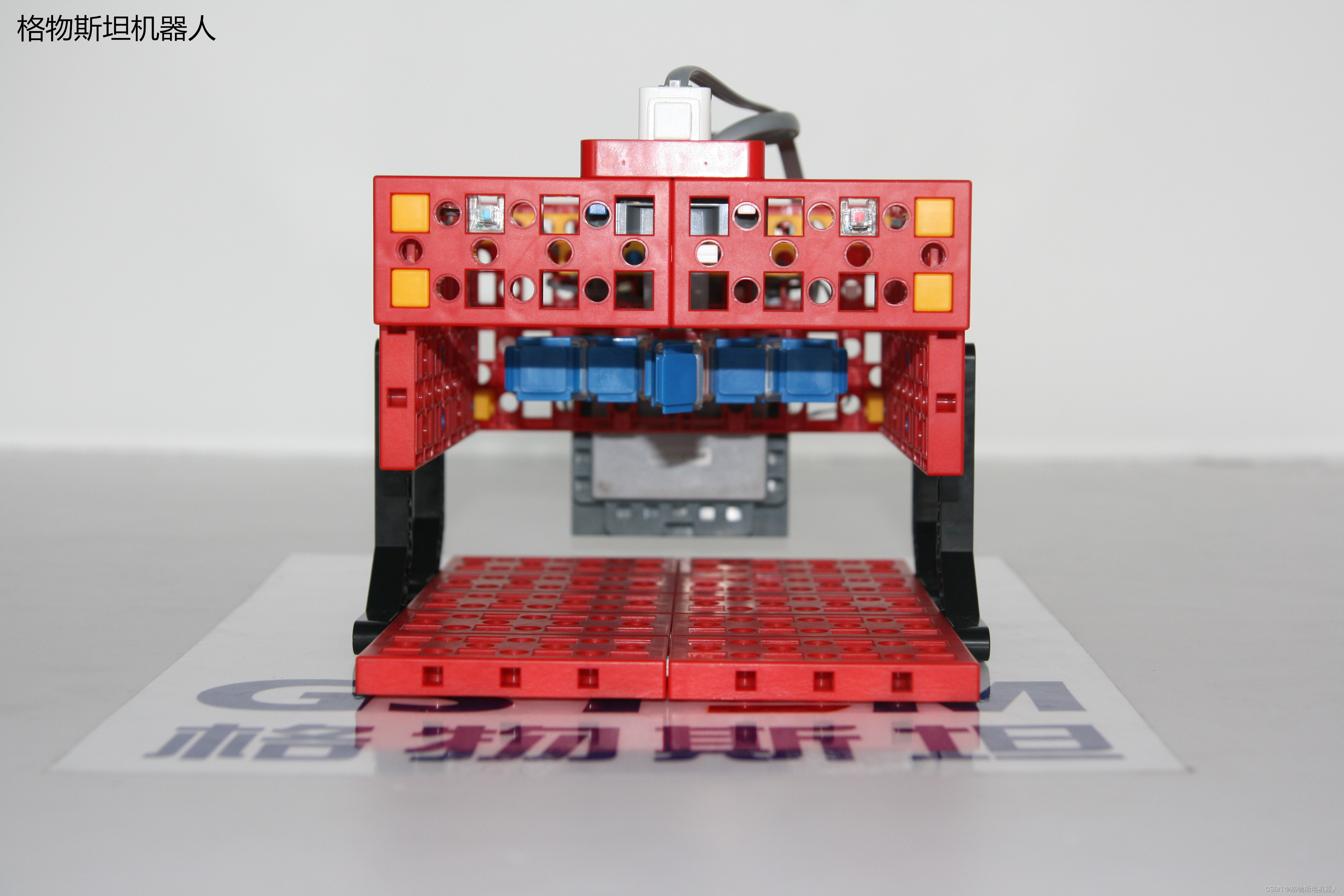

应当看到,只有同时具备辨认能力和控制能力,才可以承担刑事责任。在程序设计范围内进行活动的智能机器人由于受制于程序,因此不具有控制能力,也就不具有承担刑事责任的能力。另外,刑法意义上的辨认能力是对行为的性质、后果、作用的认识能力,这种认识包括事实层面的认识和规范层面的认识。机器人编程

事实认识是一种形式上的认识,智能机器人可以通过其“电子眼”、“电子耳”认识到事实。但对行为性质、作用的认识是一种规范认识,仅依靠物理硬件是不可能完成的。即便是自然人,其认识行为的性质、后果、作用的能力也并不是一蹴而就的,而是在成长过程中,逐渐在家庭乃至于社会生活中体会到规范秩序并由此形成规范意识。

在智能机器人的程序设计与编制中加入深度学习法律与规范的部分,将大量的法律、规范性文件、案例作为智能机器人的学习内容,由此使机器人产生规范意识。相较于辨认能力,控制能力的实现是智能机器人的必备能力,是程序设计与编制的必需内容。智能机器人拥有极快速的处理能力、反应速度和极精准的控制能力,能够凭借大数据与高速运算能力对行为进行精准的控制。机器人教育的前景与自然人相比,智能机器人具有超强的控制能力与可培养的辨认能力,即智能机器人具有承担刑事责任的可能性。至于智能机器人承担刑事责任的具体内容与方式,则必须与智能机器人所享有的权利有所对应。因为刑罚是一种必要的害恶,是对犯罪人权利的剥夺与合法侵害,在现行法律体系并未确立机器人权利的情况下,现行刑法也不可能存在可以直接适用于机器人的刑罚。必须根据智能机器人所享有的权利类型重新建构刑罚体系,以实现刑罚的目的。

但是,基于身份所实施的犯罪,智能机器人有些因不可能具有这种身份而无法单独实施(例如,贪污罪、受贿罪、挪用公款罪等罪的主体只能由国家工作人员才能构成,机器人科普教育显然不可能具有这种身份),有些则完全可能单独实施(例如,智能机器人医生可以成为医务人员而实施医疗事故罪)。毋庸讳言,时下尽管智能机器人具有替代人进行工作的功能,甚至在医疗、法律、金融领域都有不俗的表现,但由于其在身份认定上还存在较大困难,机器人教育创业与智能机器人单独构成刑法分则要求具有特定身份的犯罪仍然有很大障碍。但是,我们也应该看到,虽然时下智能机器人尚无法单独成为身份犯罪的正犯,但是我们完全可以用身份犯共同犯罪的规定和原理,对智能机器人的帮助、教唆等行为加以评价。不过,随着智能机器人不断深度融入人类社会,赋予智能机器人某些特定身份的图景可能迟早会到来,到那时智能机器人犯罪与自然人犯罪在主体范围上可能更为接近。

智能机器人与一般机器人的区别.在人工智能时代到来之前,就已提出“机器人”可以成为犯罪对象的理论。具体而言,行为人冒用他人信用卡,在ATM机上取钱的行为构成信用卡诈骗罪,此时,ATM机是被骗对象。ATM机既不是机器也不是人,而是“机器人”。这是因为,程序设计与编制赋予了ATM机类似于银行柜员的识别功能,替代银行柜员进行金融业务。当时尚未出现智能机器人,作为一般机器人的ATM机仅能成为诈骗罪的对象,不能成为诈骗罪的主体,即机器人无法实施诈骗行为并为此承担刑事责任。主要理由在于:机器人虽然具有部分人的功能,但不足以主动实施诈骗行为。程序设计与编制赋予了机器人部分人的功能,这部分功能主要是指识别功能,包括验证账户、密码以及人的真实性等。一般而言,识别功能是被动的而非主动的,是程式化的而非创造性的。所以,机器人仅能在识别功能的范围内运作,而不可能超出识别功能的范围去实施欺骗行为。识别功能尚不足以被评价。教育拼装机器人为刑法中的辨认能力。实施诈骗行为并承担刑事责任的重要依据在于实施者的辨认能力与控制能力,机器人的识别功能还远远达不到一般自然人的辨认能力。正如前述,辨认能力不仅是对事实的认识,更是对事实所蕴含规范意义的认识,作为诈骗类犯罪对象的机器人最多只能认识到事实(包括错误的事实),而不可能认识到事实的性质、作用等规范层面上的意义。因此,机器人仅能作为诈骗类犯罪的犯罪对象,而不能作为诈骗类犯罪的犯罪主体。

综上所述,自由意志的存在决定了机器人本身是可以接受深度学习与深度改造的。一般预防的功能则体现得更为充分,由于机器人具有意识和意志,会学习,能思考,因而此机器人完全可以从彼机器人犯罪受刑的经历中受到威慑与教育,从而不断在自己的“大脑”中塑造或加深符合人类社会规范的价值观。假如我们无视机器人的自由意志,简单而粗暴地将机器人当作不具有主体资格的物品来看待,一旦机器人实施了严重危害社会的行为便在物理上毁损之(因为自由意志是无法毁灭的),那么经济成本将是巨大的,一般预防功能也会荡然无存。唯有尊重机器人的自由意志,将其作为行为主体与社会成员来看待,有罪必罚,并经由刑事诉讼程序进行法律上的审判,才能在机器人的“大脑”中建立价值体系,植入人类文明,使其自觉遵守并维护社会秩序,从而实现“人工人”向“社会人”的转变,这是人工智能技术发展到一定程度时的理性选择与必由之路,有利于最大程度地降低社会治理成本。

1059

1059

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?