摘要:程序员的成长从来不是 “技术栈的无限叠加”,而是技术深度、职场能力与思维模式的协同进化。本文以 “成长阶段” 为轴线,拆解技术深耕的阶梯式路径、职场协作的核心方法论、思维跃迁的关键触点,结合真实案例与可视化工具,为 0-8 年经验开发者提供可落地的成长蓝图,助力突破职业瓶颈,实现从 “代码执行者” 到 “价值决策者” 的蜕变。

一、技术成长:从 “能用” 到 “精通” 的三阶进化

技术能力是程序员的立身之本,但 “会用框架” 与 “驾驭系统” 的差距,藏在成长的三个阶段里。真正的技术深耕,是从 “零散技能” 到 “体系化能力” 的蜕变。

1.1 成长三阶段:技术能力的进化图谱

程序员的技术成长遵循清晰的阶段特征,每个阶段的核心任务与能力要求截然不同:

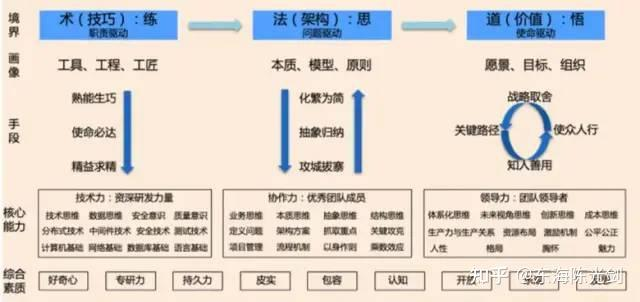

图 1:程序员技术成长三阶段核心任务与能力模型

-

初级阶段(0-3 年):专项能力筑基期核心目标是 “高效完成任务”,需掌握三大基础模块:

- 语言与工具:熟练使用 1-2 门主力语言(如 Java/Python/JavaScript)及配套 IDE,理解基本语法与开发规范;

- 基础原理:掌握计算机网络(TCP/IP、HTTP)、数据结构(数组、链表、哈希表)、算法(排序、查找)等底层知识;

- 工程实践:学会版本控制(Git 基础操作)、单元测试(Junit/Pytest)、基础 Bug 排查(日志分析)。避坑指南:避免陷入 “框架依赖症”,比如只会调用 Spring Boot 接口却不懂 IOC 原理,应做到 “知其然且知其所以然”。

-

中级阶段(3-5 年):技能体系构建期核心目标是 “独立负责模块”,需完成从 “点” 到 “面” 的突破:

- 技术栈深化:后端开发者需精通中间件(Redis 缓存、RocketMQ 消息队列、Elasticsearch 检索),前端开发者需掌握工程化(Webpack、Vite)与性能优化(首屏加载、打包体积);

- 架构认知:能设计高内聚低耦合的模块,理解分布式系统核心概念(CAP 理论、一致性算法);

- 问题解决:具备线上故障排查能力,如通过 JVM 调优解决内存泄漏,通过慢查询分析优化数据库性能。实践案例:某电商系统订单模块频繁超时,中级开发者需从 “单纯加缓存” 升级为 “分库分表 + 缓存预热 + 降级策略” 的组合方案,而非依赖单一技术补丁。

-

高级阶段(5 年 +):融合创新突破期核心目标是 “驱动技术决策”,标志是形成 T 型知识结构与解决复杂问题的框架思维:

- 深度专精:在 1-2 个领域形成壁垒,如分布式系统架构、AI 模型优化、安全攻防等;

- 技术选型:能基于业务场景权衡技术成本,比如判断 “微服务是否适合中小团队”“Serverless 能否支撑高并发”;

- 体系设计:主导系统架构升级,如将单体应用拆分为微服务,设计跨团队的技术标准与接口规范。高级标志:遇到问题时不再 “从技术找解法”,而是 “从问题找技术”,例如为解决 “实时数据同步延迟”,会综合评估 WebSocket、CDC(变更数据捕获)、消息队列等方案的适配性。

1.2 技术深耕方法论:构建不可替代的核心竞争力

- T 型能力培养法:80% 精力深耕核心领域(纵向深度),20% 精力拓展关联技能(横向广度)。后端开发者可深耕 “分布式系统”,同时了解前端基础(Vue/React)与运维知识(Docker 基础),避免成为 “技术孤岛”。

- 知识管理闭环:建立 “输入 - 加工 - 输出” 的学习体系:

- 输入:精读经典书籍(如《Designing Data-Intensive Applications》)、跟踪技术社区(GitHub Trending、InfoQ);

- 加工:用 Obsidian 构建知识图谱,按 “语言→框架→原理→实践” 分类整理;

- 输出:写技术博客(如解析 Redis 持久化机制)、参与代码评审、在团队内做技术分享。

- 刻意练习清单:每周留 3 小时做 “非业务型开发”,如实现一个简易 RPC 框架、优化算法题的时间复杂度,突破 “业务重复导致的能力停滞”。

二、职场成长:从 “独行侠” 到 “团队枢纽” 的能力跃迁

技术能力决定下限,职场能力决定上限。尤其在协作密集的互联网环境中,“会沟通、能协作、善管理” 的程序员,成长速度远超 “技术高手但人际孤岛”。

2.1 核心职场能力:程序员的 “软技能工具箱”

职场能力并非 “情商玄学”,而是可拆解、可训练的具体技能:

(1)沟通能力:技术语言的 “翻译器”

程序员的沟通痛点往往是 “用技术术语对话非技术人员”,解决关键在于 “结构化表达” 与 “降维解释”:

- 向上汇报公式:结果 + 原因 + 方案 + 请求。例如向领导反馈进度:“用户登录模块延期 1 天(结果),因第三方登录接口调试超时(原因),已增加重试机制,需测试资源优先支持(请求)”;

- 跨部门沟通技巧:用类比替代术语,如将 “分布式缓存” 解释为 “超市的临时储物柜,把常用商品放在门口,减少顾客取货时间”;

- 技术文档规范:一份合格的接口文档应包含 “功能概述、请求参数、响应格式、错误码、测试用例”,避免 “代码即文档” 的低效协作。

(2)团队协作:高效协作的 “流程引擎”

团队协作的核心是 “减少内耗、提升协同效率”,关键在工具与流程的落地:

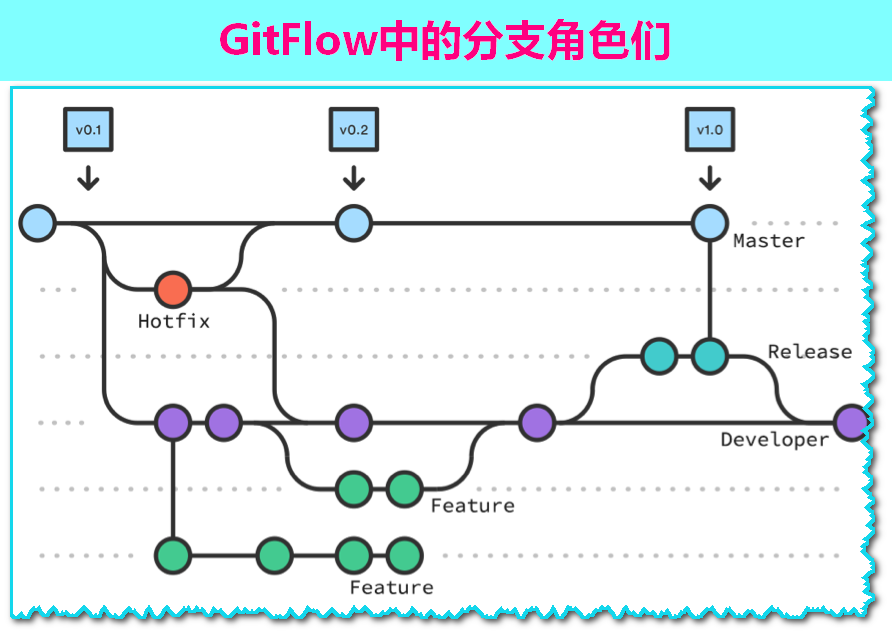

图 2:Git Flow 分支管理协作流程(功能开发场景)

- 版本控制规范:采用 Git Flow 工作流,区分

master(生产分支)、develop(开发分支)、feature(功能分支),避免直接在主分支开发;核心操作示例:bash

# 创建功能分支 git checkout -b feature/user-login develop # 开发完成后提交 git add . && git commit -m "完成手机号+验证码登录功能" # 推送远程并发起评审 git push origin feature/user-login # 评审通过后合并到开发分支 git checkout develop && git merge --no-ff feature/user-login - 代码评审(CR)原则:用 “事实 + 影响 + 建议” 的反馈公式,如 “这段代码嵌套层级达 6 层(事实),可能降低可读性且难维护(影响),建议提取为 validateUser () 独立函数(建议)”;

- 任务管理方法:用 Jira 拆分任务时,遵循 “可执行、可量化、有依赖” 原则,如将 “用户系统开发” 拆分为 “数据库设计(1d)→ 接口开发(3d)→ 前端联调(2d)”,并标注依赖关系。

(3)时间管理:高压下的 “效率锚点”

程序员常陷入 “需求无限、时间有限” 的困境,需建立科学的时间分配策略:

- 四象限法则:优先处理 “重要且紧急”(线上故障),规划处理 “重要不紧急”(技术重构),委托处理 “紧急不重要”(数据统计),减少 “不重要不紧急”(无效会议);

- 番茄工作法:用 25 分钟专注编码(屏蔽消息),5 分钟休息,每 4 个周期做一次复盘,避免 “长时间编码导致的效率下降”;

- 任务拆解技巧:将 “开发支付系统” 这类大任务拆分为 “接口设计、支付对接、异常处理、联调测试” 等子任务,每个子任务控制在 1-2 天内完成,避免 “拖延症”。

三、思维成长:突破职业天花板的核心密钥

当技术能力达到一定水平后,思维模式成为区分 “优秀” 与 “卓越” 的关键。从 “技术思维” 到 “系统思维 + 产品思维” 的跃迁,是突破 35 岁危机、实现职业升级的核心路径。

3.1 思维模式对比:普通与高级程序员的本质差异

技术思维聚焦 “如何实现”,而高阶思维聚焦 “为何实现” 与 “如何更好实现”:

| 思维维度 | 技术思维(执行者) | 系统 + 产品思维(决策者) |

|---|---|---|

| 需求理解 | 严格按 PRD 实现,忽略 “需求背后的用户诉求” | 追问 “用户是谁?解决什么痛点?”,优化不合理需求 |

| 方案设计 | 追求 “技术最优”,如用微服务解决小团队需求 | 追求 “价值最优”,平衡技术成本、开发效率与业务价值 |

| 问题排查 | 头痛医头(如缓存失效就加缓存) | 根因分析(如查缓存失效频率,优化过期策略) |

| 职业定位 | “我是写代码的” | “我是解决业务问题的” |

3.2 三大核心思维:从代码到价值的认知升级

(1)产品思维:从 “实现功能” 到 “创造价值”

产品思维的本质是 “以用户为中心,用最小成本创造最大价值”,程序员培养产品思维可分三步:

- 需求洞察:学会 “翻译” 用户语言,比如用户说 “想要更快的登录”,实际需求可能是 “减少等待时间,避免放弃登录”,此时优化 “验证码加载速度” 比 “重构登录接口” 更有效;

- 优先级判断:用 Kano 模型分类需求:基本需求(如登录功能)必须实现,期望需求(如记住密码)优先实现,兴奋需求(如一键登录)迭代实现;

- 体验优化:关注 “技术细节带来的体验差异”,如按钮点击后添加 “加载中” 状态,避免用户重复点击;接口超时后提供 “重试” 按钮,而非仅显示 “失败”。案例:某笔记 App 开发 “导出功能”,技术思维会实现 “全量导出 PDF”,产品思维则会增加 “选择性导出”“格式切换”,并记住用户常用设置,后者用户满意度提升 40%。

(2)系统思维:从 “模块视角” 到 “全局视角”

系统思维是 “理解组件关联、预判潜在风险” 的能力,关键在三个习惯:

- 画架构图:开发前画 “模块依赖图”,上线前画 “数据流图”,避免 “只知自己负责的模块,不懂系统全貌”;

- 做容量规划:根据业务增长预判资源需求,如电商大促前,需计算 “QPS 峰值→服务器数量→缓存容量→数据库连接数” 的连锁关系;

- 写故障复盘:用 “5Why 分析法” 追溯根因,如 “支付失败”→“接口超时”→“数据库连接满”→“连接池配置不足”→“未做动态扩容”,形成可落地的改进方案。

(3)成长型思维:从 “害怕失败” 到 “拥抱迭代”

技术迭代越快,成长型思维越重要,核心是三个认知重构:

- 把 “我不会” 改为 “我正在学”:面对云原生、AI 等新技术,不逃避而制定学习计划(如每周学 1 个 K8s 核心概念);

- 把 “失败” 转化为 “数据”:建立 “错误日志”,记录 “Bug 现象→排查过程→解决方案→预防措施”,避免重复踩坑;

- 把 “技术焦虑” 转为 “能力聚焦”:不追求 “掌握所有技术”,而是聚焦 “核心领域 + 关联技能”,如大数据开发者深耕 Spark,同时了解 Flink 即可。

四、成长路线图:不同阶段的行动清单与目标

程序员的成长需 “阶段匹配”,不同年限的开发者应聚焦不同核心任务,避免 “超前焦虑” 或 “停滞不前”。

4.1 分阶段成长行动清单

| 成长阶段 | 核心目标 | 技术任务 | 职场任务 | 思维任务 |

|---|---|---|---|---|

| 0-1 年(新手) | 快速上手,完成基础开发 | 掌握语言语法与 Git 基础,读懂文档 | 适应团队协作流程,学会提问技巧 | 建立 “代码可运行→可维护” 的认知 |

| 1-3 年(初级) | 独立负责模块,解决常规问题 | 深耕框架原理,掌握中间件使用 | 输出规范文档,参与代码评审 | 培养 “需求→实现→测试” 的闭环思维 |

| 3-5 年(中级) | 主导功能设计,排查复杂问题 | 理解分布式架构,掌握性能优化 | 带领小任务组,协调跨角色协作 | 建立产品思维,平衡技术与业务 |

| 5 年 +(高级) | 驱动技术决策,输出技术标准 | 形成领域专长,主导架构升级 | 推动技术创新,培养团队新人 | 具备系统思维,预判技术风险 |

4.2 长期成长的底层逻辑

- 保持好奇心:每周花 2 小时看技术前沿(如 Hacker News、阿里云开发者社区),了解技术演进方向;

- 建立反馈机制:每季度向领导、同事索要 “能力反馈”,聚焦 1-2 个改进点(如 “提升架构表达能力”);

- 打造个人品牌:在 优快云 / 掘金写技术博客,在 GitHub 贡献开源代码,提升行业影响力。

结语:成长是 “技术 × 职场 × 思维” 的复利效应

程序员的终极竞争力,从来不是 “写过多少行代码”,而是 “用技术解决问题的能力”“用协作推动落地的效率”“用思维创造价值的深度”。从初级到高级的成长之路,本质是一场 “向内深耕技术、向外链接职场、向上升级思维” 的修行。

当你能从 “实现一个接口” 想到 “优化一次体验”,从 “完成一个需求” 想到 “创造一份价值”,从 “解决一个 Bug” 想到 “完善一套体系”,就已真正突破了 “程序员” 的身份边界,成为不可替代的价值创造者。

互动提问:你当前处于哪个成长阶段?最困扰你的是技术深耕、职场协作还是思维转型问题?欢迎在评论区分享你的成长故事!

1924

1924

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?