在遥感技术领域,经常会听到一个专业术语 —— 遥感分辨率。它可是衡量遥感图像质量、判断信息丰富程度的关键要素哦!今天咱就来详细唠唠,让你彻底搞明白。

一、空间分辨率:看清地物细节的 “慧眼”

简单来讲,空间分辨率指的是遥感图像上能分辨出的最小地物尺寸,一般用像元大小来衡量。打个比方,如果一幅遥感图像空间分辨率是 10 米,那就意味着图像上的每个像元,对应的是地面上一块 10 米 ×10 米的区域。

PS:0.5米分辨率是当前我国规范要求下卫星遥感影像的最高精度哦~

这分辨率的高低用处可大不一样!高空间分辨率能把地物的细节展现得清清楚楚,像城市里建筑物的棱角、道路蜿蜒的走向,还有农田规整的边界,都能精准呈现。这对地形测绘、城市规划、土地利用监测这些工作来说,简直就是得力助手,能让工作人员完成得又快又准。可要是空间分辨率低呢,那些小块的地物就容易模糊成一个像元,细节信息就丢了,不过它也有优势,能一次性覆盖超大面积,用来观察宏观地理现象、大范围资源调查,那是相当合适。

二、光谱分辨率:识别地物身份的 “密码本”

光谱分辨率,就是传感器接收地物辐射电磁波时,能分辨的最小波长间隔。这间隔越小,光谱分辨率越高。比如说多光谱传感器吧,它通常把可见光和近红外波段划分成几个到十几个相对较宽的波段去探测;而高光谱传感器就更牛了,能将光谱范围细分出几十甚至几百个超窄的波段,每个波段宽度也就几纳米。

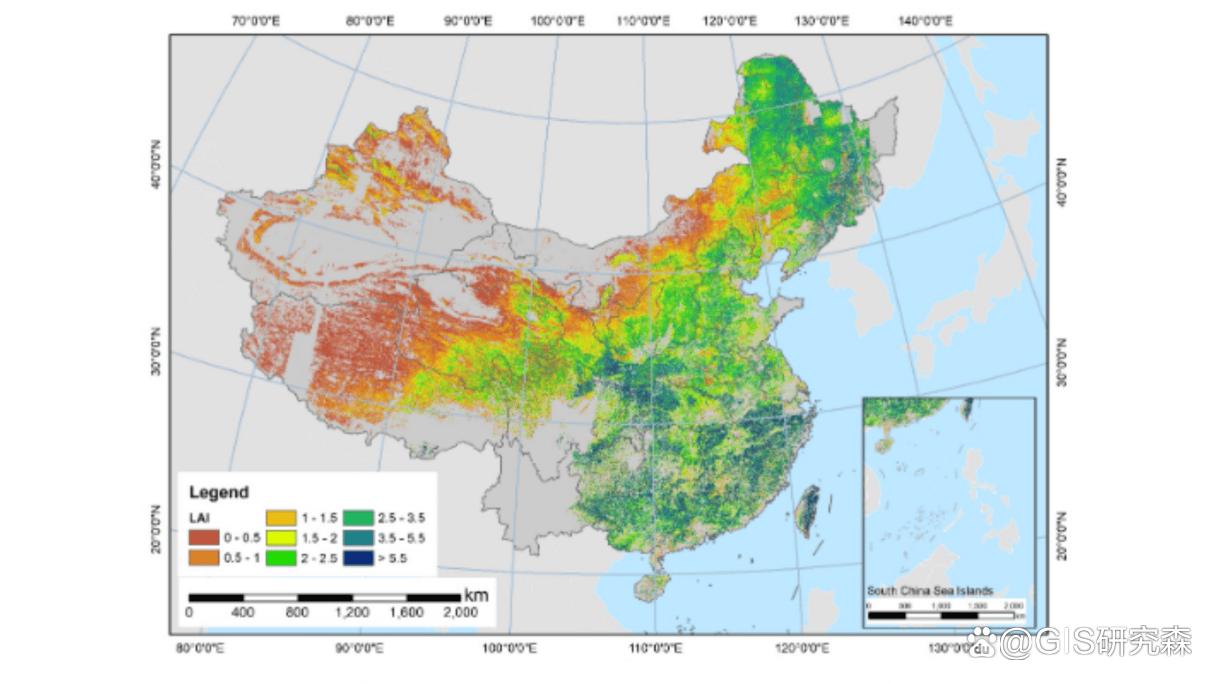

为啥要这么精细呢?因为光谱分辨率决定了遥感图像区分不同地物光谱特征的本事。高光谱分辨率就像一个超强的 “密码本”,能捕捉到地物间极其细微的光谱差别,从而准确判断地物是什么种类,还能分析出它们的化学成分、物理特性。像地质勘探找矿,植被分类了解植被健康状况,还有水质监测看水污染程度,光谱分辨率高了,这些工作干起来就得心应手。

三、辐射分辨率:呈现地物明暗的 “精细度”

辐射分辨率,指的是传感器能分辨的最小辐射量差异,大多时候是用量化的灰度级来表示。举个例子,要是 8 位的辐射分辨率,传感器就能把接收到的辐射能量分成 256 个不同的灰度级;要是 10 位呢,那能区分的灰度级就多达 1024 个。

它在地物识别上作用不小!辐射分辨率高,图像的对比度就好,细节展现更完美,不管是亮部还是暗部的地物,哪怕辐射差异微小,像不同含水量的土壤、不同材质的建筑物,都能让它们 “原形毕露”,清晰区分开来。

四、时间分辨率:追踪地物变化的 “记录仪”

时间分辨率,说的是对同一地区重复观测的时间间隔。比如说某颗卫星,固定每 16 天就给地球表面同一区域拍一次图像,那它的时间分辨率就是 16 天。

这对监测地物动态变化意义重大!把同一地区不同时间的遥感图像拿来对比,城市怎么扩张的、农作物生长周期啥样、森林火灾怎么蔓延、水体污染咋扩散,一目了然。时间分辨率越高,越能及时捕捉变化细节和趋势,不管是环境监测、灾害预警,还是应急响应,都离不开它的帮忙。

4976

4976

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?