一、双灯丝前照灯

(一)结构与工作原理

1. 灯泡结构

双灯丝前照灯的灯泡内集成两根灯丝 :远光灯丝功率大,精准坐落于反射镜焦点处;近光灯丝功率小,布置在焦点上方或前方,分工明确,适配不同照明场景需求。

2. 工作原理

- 远光模式:在无对向车辆的高速公路等场景,变光开关切换至远光灯丝。光线经反射镜反射后平行射出,能照亮车前方 150m 以外路面,为驾驶员铺展广阔视野,助力远距离路况观察 。

- 近光模式:会车或市区有路灯时,切换到近光灯丝。光线经反射镜反射后向地面倾斜,照亮车前 50 米内路面,规避对迎面来车驾驶员的眩目干扰,保障会车安全 。

(二)防眩目措施

1. 灯丝位置设计

近光灯丝因位于焦点上方 / 前方,光线反射后自然向下倾斜,大幅减少对迎面车辆驾驶员眼睛的直射,从光源布局根源降低眩目风险 。

2. 遮光罩

近光灯丝下方常规配备遮光罩。当近光灯开启,遮光罩有效遮挡近光灯丝射向下部的光线,阻止其经反射镜反射向上,进一步强化防眩目效果,让光线 “只照路面,不扰对向” 。

3. 非对称光形

通过偏置近光灯丝位置,塑造不对称光束形态,将眩光区域严格限制在特定范围,精准避开对面驾驶员视线,在满足自身照明需求同时,守护对向行车安全 。

4. Z 型光形

明暗截止线呈 Z 形,不仅化解会车时驾驶员的眩目困扰,还能兼顾对面行人和非机动车使用者,全方位覆盖不同道路参与者的防眩需求,让夜间出行更和谐 。

(三)优点

1. 功能集成

把远光、近光功能整合于一个灯泡内,结构简洁,节省车灯安装空间,降低整车成本,同时简化车辆电气系统复杂度,让车灯系统 “轻装上阵” 。

2. 照明效果好

远光模式提供远距离清晰照明,适配高速等场景;近光模式精准控制光线,会车、市区行驶时有效防眩,双重模式保障全场景行车安全,让 “看得清” 与 “不扰人” 兼得 。

3. 节能

对比独立远、近光灯设计,双灯丝前照灯能更科学分配功率,避免冗余能耗,在满足照明需求的同时,助力车辆节能降耗,实现性能与能效的平衡 。

(四)应用与发展

1. 广泛应用

从小型轿车到中型客车、大型货车,双灯丝前照灯凭借实用的功能设计,成为各类汽车照明系统的 “标配”,覆盖多元车型,满足不同行驶条件下的照明刚需 。

2. 与其他技术结合

随着汽车技术迭代,双灯丝前照灯不断 “跨界融合”:与自动变光器电路协同,依据对向车辆灯光亮度,智能切换远、近光,解放驾驶员操作;融入智能照明系统,实现光线精准控制、自适应调节,让车灯 “聪明” 起来,适配更多复杂路况 。

二、对称与不对称前照灯

(一)不对称前照灯

1. 光束特点

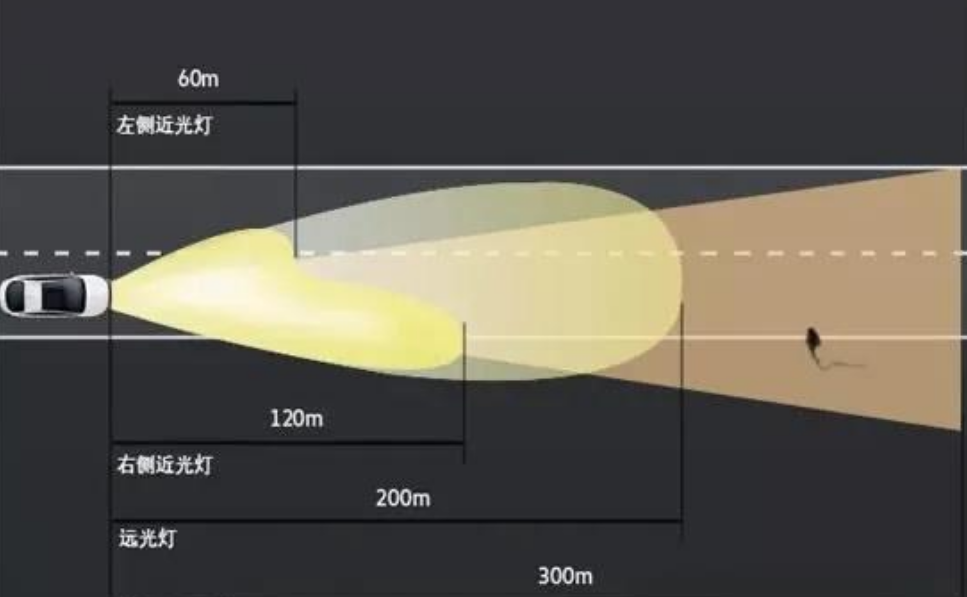

近光光束左右光强、照明范围差异显著 。如图所示,右侧近光灯照射距离达 120m,左侧仅 60m 。这种 “右远左近、右亮左暗” 的设计,会车时规避左侧强光直射对向驾驶员,减少眩光;同时拓展右侧照明,方便观察路边行人、非机动车,让右侧道路细节 “尽收眼底” 。

2. 应用场景

适配右侧通行规则的国家 / 地区(如我国) 。市区行驶时,近光模式照亮前路且降扰对向;郊区等场景开启远光,也能保障照明效果,成为右侧通行环境下的 “安全照明首选” 。

(二)两者区别

| 对比维度 | 对称前照灯 | 不对称前照灯 |

|---|---|---|

| 光束分布 | 左右光强、照明范围一致 | 左右光强、照明范围不同,常 “右强左弱” |

| 防眩光效果 | 靠均匀光线避免刺眼 | 通过控制左侧光强、照射距离,减少对向眩光 |

| 适用行驶规则 | 左右行驶规则相同地区(如部分国家) | 右侧通行规则地区(如我国) |

(三)我国汽车前照灯应用情况

我国道路遵循右侧通行规则,乘用车等主流车型多采用不对称前照灯,契合会车安全需求 。但对于 L 类机动车(两轮 / 三轮摩托车,单 / 双灯前照灯 ),依据 GB 19152 - 2016《发射对称近光和 / 或远光的机动车前照灯》,存在使用对称前照灯的情况,形成 “主流不对称,特定车型对称” 的应用格局,全方位覆盖道路照明需求

1026

1026

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?