本文来源公众号“集智书童”,仅用于学术分享,侵权删,干货满满。

原文链接:即插即用黑科技!DyCAF-Net无缝替换PANet Neck,Furniture数据集性能提升5.79%

精简阅读版本

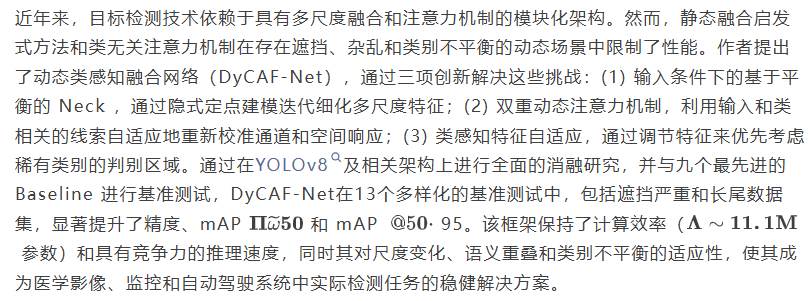

本文主要解决了什么问题

-

1. 传统目标检测技术中的静态融合启发式方法在具有异构目标尺度的多样化和动态场景中无法泛化,限制了性能。

-

2. 现有的注意力机制(如SENet和CBAM)仍然是类别无关的,限制了它们在解决物体歧义方面的能力,特别是在遮挡或长尾数据分布中,罕见类别往往得不到足够的关注。

-

3. 现有的隐式方法在平衡更新过程中并未传播类别感知的语义信息,这限制了它们在杂乱或细粒度场景下的可解释性和判别能力。

-

4. 解决检测中的类别不平衡问题通常涉及损失权重调整,但这些方法并未改变底层的特征聚合流程以更好地表示未充分代表的类别。

本文的核心创新是什么

-

1. 输入条件下的基于平衡的Neck:通过隐式定点建模迭代细化多尺度特征,替代了静态多尺度融合规则,支持跨尺度的内存高效、与深度无关的特征细化。

-

2. 双重动态注意力机制:利用输入和类相关的线索自适应地重新校准通道和空间响应,实现遮挡或杂乱环境中的解耦推理。

-

3. 类感知特征自适应:通过调节特征来优先考虑稀有类别的判别区域,结合轻量级的类别特定重新校准模块,强调语义相关特征。

结果相较于以前的方法有哪些提升

-

1. 在13个多样化的基准测试中,包括遮挡严重和长尾数据集,显著提升了精度、mAP@50和mAP@50-95。

-

2. 在九个最先进的Baseline模型中表现更优,取得了显著提升,尤其在mAP@50-95上表现突出,对于遮挡严重和长尾场景至关重要,相较于次优模型实现了持续的平均改进:Precision (1.5618%),Recall (-0.4385%),mAP@50 (1.5571%),以及mAP@50-95 (2.4538%)。

-

3. 在Axial MRI、Mask Wearing和Furniture数据集上实现了最先进的mAP@50-95提升,分别为9.91%、3.38%和5.79%。

-

4. 在高度不平衡的Axial MRI数据集(IR: 5.54)上,尽管Recall存在权衡(-23.51%),DyCAF-Net在Precision上提升了25.7%,在mAP@50-95上提升了9.91%。

-

5. 在4/13基准测试上实现了>3%的mAP@50-95提升,同时保持了参数效率(11.1M vs SpikeNet的3M)。

局限性总结

-

1. 虽然DyCAF-Net提升了稀有和遮挡物体的检测效果,但在某些情况下,由于其激进的重新校准,可能会略微降低精度。

-

2. 在低不平衡数据集上,其收益也较为不明显。

-

3. 研究专注于静态图像检测;未来的工作将扩展DyCAF-Net至视频和少样本学习场景。

深入阅读版本

导读

DyCAF-Net的代码:https://github.com/Abrar2652/DyCAF-NET

1. 引言

目标检测随着YOLOv8[1]和Faster R-CNN[2]等架构的发展取得了巨大进步,这些架构采用模块化设计,包含 Backbone 网络、 Neck 和检测Head。在这些架构中,负责多尺度特征融合的 Neck 架构在处理尺度变化这一现实检测场景中的基本挑战方面发挥着关键作用。传统设计如特征金字塔网络(FPN)[3]和PANet[4]通过自顶向下和自底向上的特征传播来解决这一问题。而近期的研究如BiFPN[5]引入了可学习的融合权重以增强适应性。然而,这些设计在很大程度上依赖于静态融合启发式方法,这些方法在具有异构目标尺度的多样化和动态场景中无法泛化。

除了结构改进之外,注意力机制在增强特征区分方面也显示出潜力。SENet [6] 和 CBAM [7] 等开创性工作分别引入了通道级和空间级重新校准。DyNet [8] 和可变形注意力方法 [9] 则通过将注意力参数条件化于输入,进一步推动了这一方向,实现了场景相关的适应性调整。然而,这些注意力模块仍然是类别无关的,限制了它们在解决物体歧义方面的能力,特别是在遮挡或长尾数据分布中,罕见类别往往得不到足够的关注。

同时,隐式神经架构,如深度平衡模型(DEQ)[10, 11],通过求解固定点为堆叠深度层提供了一种替代方案,从而实现深度不变的内存效率。在目标检测中,RecursiveFPN [12] 采用了这一原理来迭代优化特征。然而,现有的隐式方法在平衡更新过程中并未传播类别感知的语义信息,这限制了它们在杂乱或细粒度场景下的可解释性和判别能力。

解决检测中的类别不平衡问题通常涉及损失权重调整,例如在均衡损失[13]、均衡化损失[14]以及基于度量学习的RepMet[15]等方法中可见。虽然这些方法在重新平衡梯度方面有效,但它们并未改变底层的特征聚合流程以更好地表示未充分代表的类别。DyHead[16]等架构统一了尺度、空间和任务感知注意力,但忽略了在特征 Level 进行显式的类别感知重新校准。现代目标检测器隐式假设多尺度融合和注意力机制可以在不同目标类别和场景中共享。然而,作者认为,并证明了这一假设在存在尺度异质性、语义重叠和类别不平衡的现实条件下会失效。这些问题不仅仅是工程问题,更反映了核心机器学习假设中的基础局限性:即未能将归纳偏差与输入上下文和类别特定语义相结合。作者在附录A中对相关工作进行了详细讨论。

为此,作者提出了动态类别感知融合网络(DyCAF-Net),这是一个重新思考 Neck 设计的创新检测框架,通过三个互补原则实现:1. 输入条件动态融合:用基于隐式平衡的 Neck 结构替代静态多尺度融合规则,该结构根据输入场景学习传播特征直至收敛,支持跨尺度的内存高效、与深度无关的特征细化。2. 双重动态注意力:利用基于输入和预测目标类别的空间和通道注意力机制进行动态调制,实现遮挡或杂乱环境中的解耦推理。3. 检测Head中的类别感知调制:结合轻量级的类别特定重新校准模块,强调语义相关特征,提高罕见或视觉相似类别的判别能力。

这些创新共同使DyCAF-Net能够自适应地优先考虑不同尺度、空间区域和类别的判别性线索,从而在尺度感知融合、上下文感知注意力和类别特定推理之间架起桥梁。

本研究的新颖贡献如下:

-

1. 作者提出了一种新型检测 Neck 结构,该结构统一了隐式平衡建模和动态注意力机制,用于输入和类别条件下的特征融合。

-

2. 作者引入了类别感知注意力机制,该机制利用目标类别线索显式地指导空间和通道的重新校准,从而解决了现有注意力和动态网络中的关键限制。

-

3. 作者在具有挑战性的基准测试中取得了显著提升,特别是在遮挡、杂乱和长尾类别分布的情况下,验证了作者的架构在不同检测场景中泛化的能力。

A. 动态注意力机制

3. 方法论

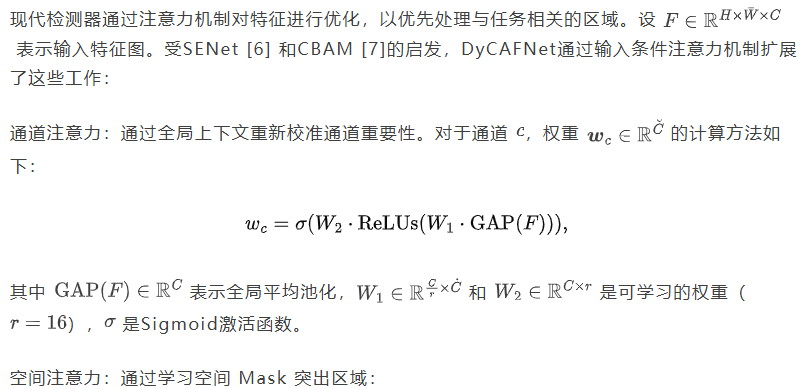

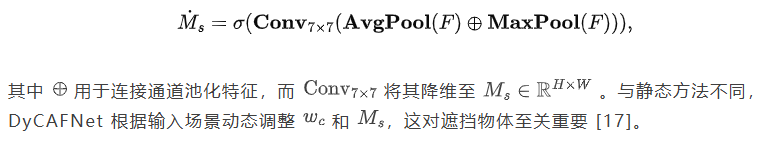

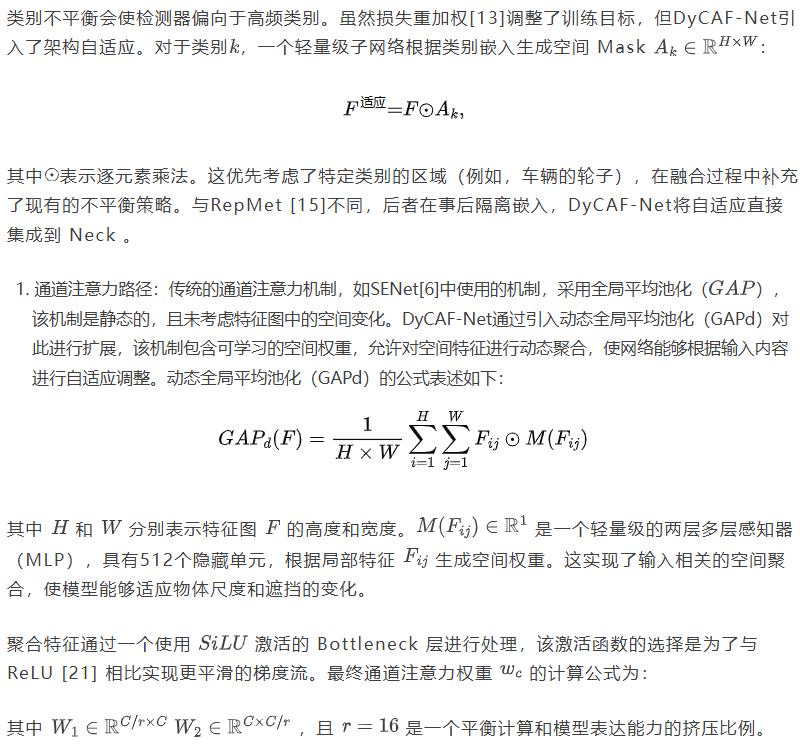

A. 动态双重注意力机制

DyCAF-Net引入了一种动态双重注意力机制,旨在通过自适应地重新校准通道和空间特征响应来增强特征的可区分性,该机制根据输入内容进行条件化操作。该机制通过两个互补的路径——通道注意力和空间注意力——协同工作,以细化特征表示。这些路径强调与任务相关的区域,同时抑制不太重要的背景杂波,从而提高复杂环境中目标检测的性能。

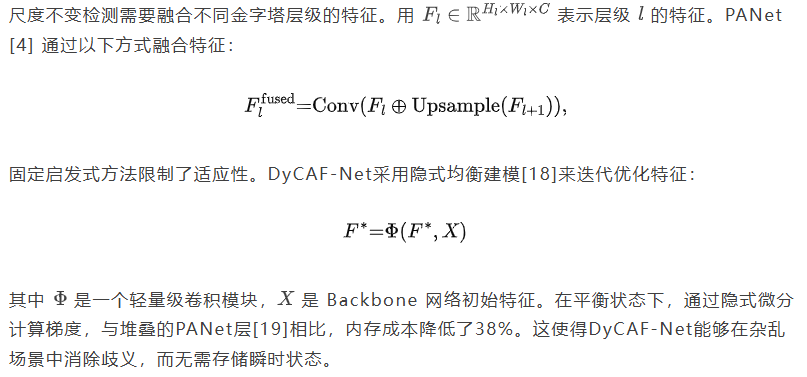

B. 多尺度融合与隐式平衡

C. 类别感知特征自适应

B. 隐式多尺度均衡融合

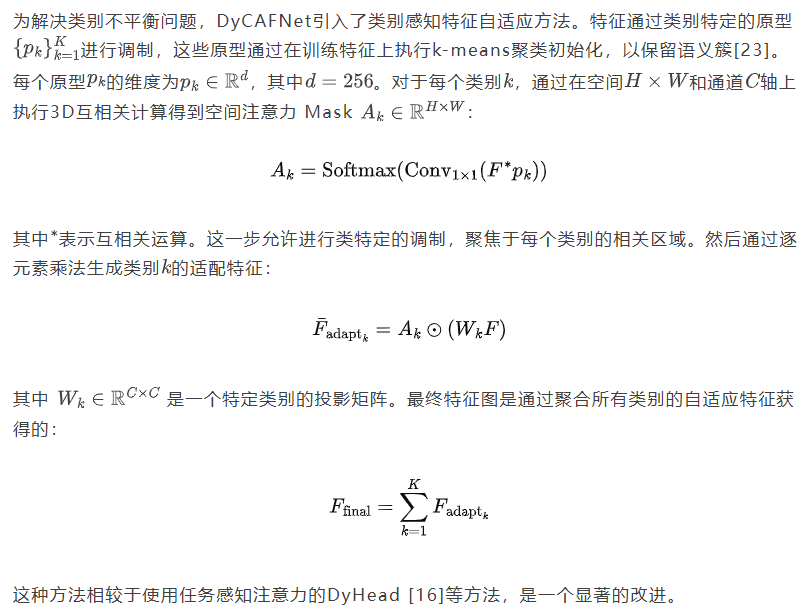

C. 类别感知特征自适应

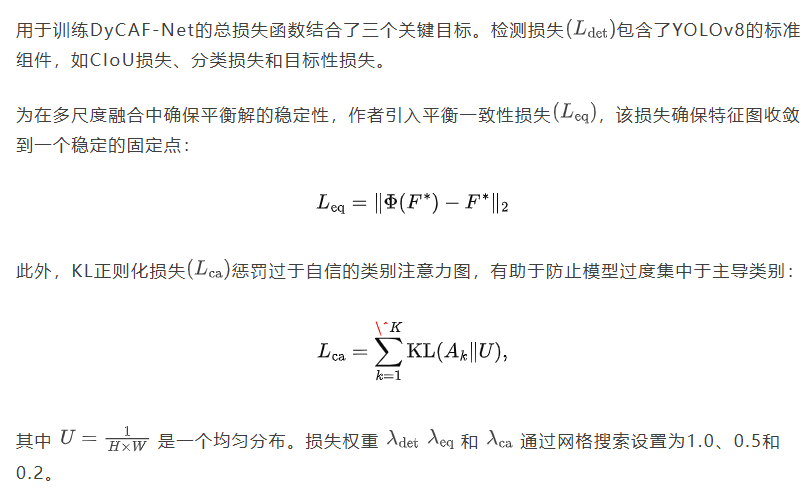

D. 端到端训练

E. 架构集成

DyCAF-Net通过将所提出的模块集成到YOLOv8的架构中,通过用DyCAFNetNeck替换PANet neck,利用双注意力机制和均衡融合迭代地细化多尺度特征。检测Head增加了类感知适应层,提高了类别的区分能力。

4. 实验

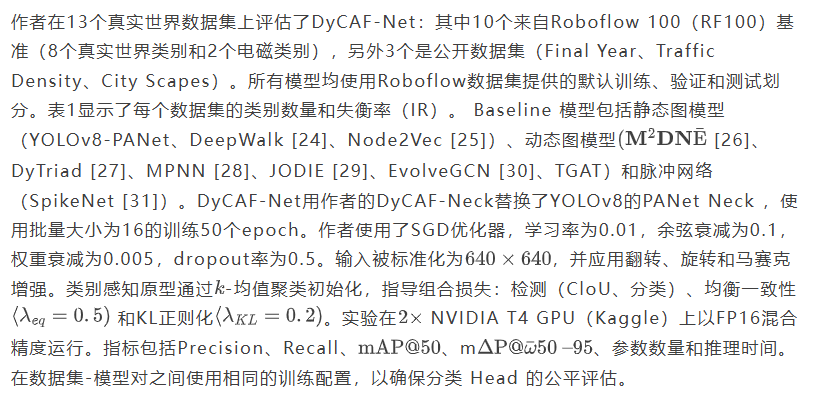

A. 实验设置

5. 结果与讨论

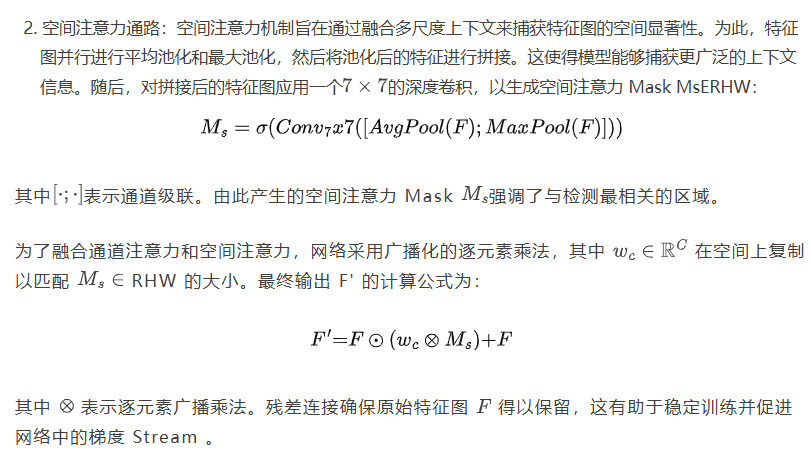

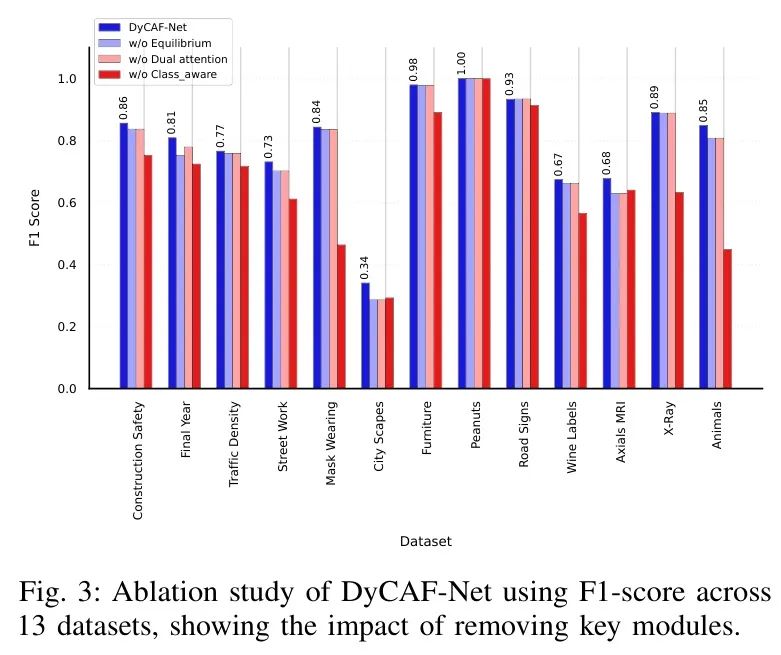

A. 消融研究

10/13基准测试。将这些原则作为基础设计选择,而非辅助模块,解释了DyCAF-Net的持续优越表现。图3显示,每个移除的组件都会降低DyCAF-Net的F1性能,这证实了平衡、双注意力机制和类别感知模块在各个数据集上的重要性。这种适应性和实用性的平衡使其在医学影像和监控领域特别有效,因为这些领域常受遮挡、杂乱和类别不平衡的影响。

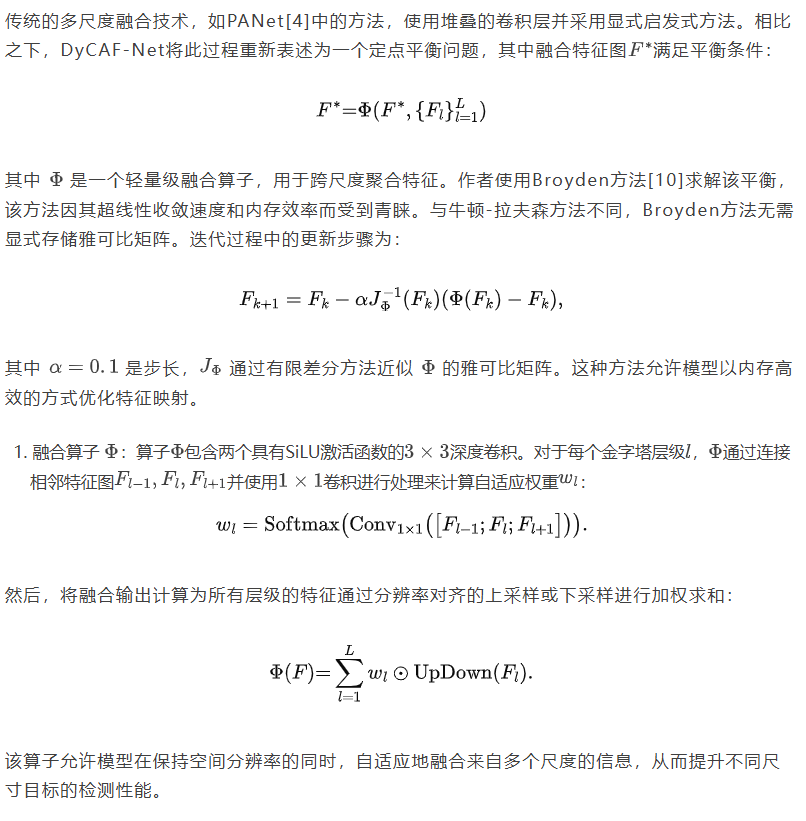

B. 性能比较

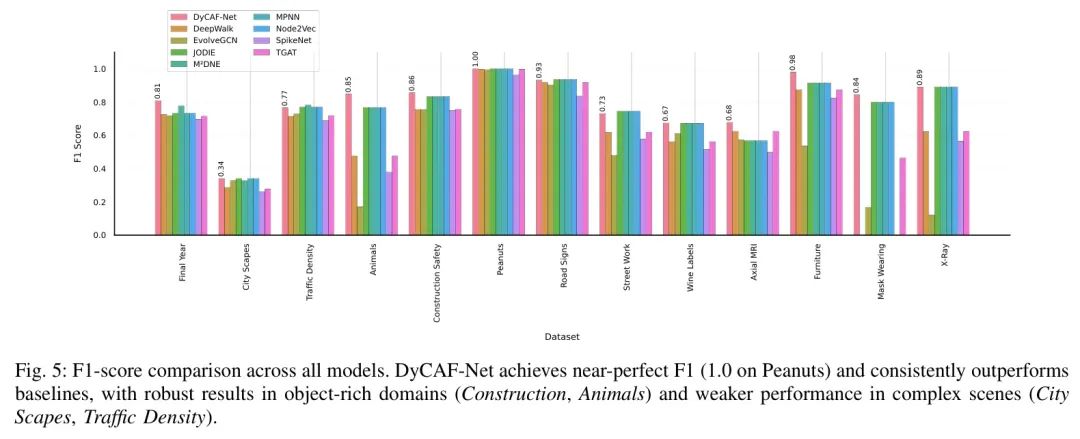

在13个数据集上,DyCAF-Net在九个时序图学习 Baseline 模型中表现更优,取得了显著提升(见表2和图5),尤其在mAP@50-95上表现突出,这对于遮挡严重和长尾场景至关重要,相较于次优模型实现了持续的平均改进:Precision (1.5618%),Recall (-0.4385%),mAP@50 (1.5571%),以及mAP@50-95 (2.4538%)。DyCAF-Net在Axial MRI、Mask Wearing和Furniture数据集上实现了最先进的1nAP@50-95提升,分别为9.91%、3.38%和5.79%,这得益于其类感知特征适应和动态融合机制。值得注意的是,在高度不平衡的Axial MRI数据集(IR: 5.54)上,尽管Recall存在权衡(-23.51%),DyCAF-Net在Precision上提升了25.7%,在mAP@50-95上提升了9.91%。虽然DyCAFNet在City Scapes等场景下Precision偶尔落后(例如与TGAT相比为-23.69%),但其始终优先考虑整体检测质量,在10/13数据集上实现了更优的mAP@50-95。尽管增加了动态计算,推理时间仍保持竞争力。例如Traffic Density场景下mAP@50-95相比M2DNRE下降了1.31%,这表明静态融合启发式方法在这些场景下已足够。DyCAF-Net基于平衡机制的优化和双重注意力机制缓解了类别不平衡问题,在4/13基准测试上实现了的mAP@50-95提升,同时保持了参数效率(11.1M vs SpikeNet的3M)。这些结果验证了其适应规模异质性和遮挡的能力,将其定位为解决实际检测任务的通用方案。

C. 评估公平性

为确保公平且无偏的比较,所有实验均在相同条件下进行,包括共享 Backbone 网络架构、数据集划分、训练计划和增强策略。通过匹配可训练参数数量,使 Baseline 模型的容量保持可比,但SpikeNet除外,其轻量级脉冲层缺乏复杂的注意力或融合模块。所有运行均使用一致的硬件和多个随机种子执行,结果以平均值报告。虽然承认因预训练权重或随机训练导致的微小变化,但经验证明其影响可忽略不计,这支持了作者的研究结果的可信度和可重复性。

D. 更环保的方法

具有复杂 Backbone 网络和 Neck 架构的目标检测器往往需要大量的训练资源,导致高能耗和碳排放[32]。DyCAFNet通过复用 Backbone 网络权重并仅优化 Neck 和 Head ,采用了一种更高效的方法,显著降低了训练负载。其轻量级、注意力引导融合模块提升了性能,收敛速度比基于图的等重量级方法更快。这带来了更低的计算成本、更少的资源使用以及更小的环境足迹,符合可持续AI发展实践。

6. 结论

作者提出了DyCAF-Net,一种轻量级且高效的检测 Neck 结构,用于在YOLOv8中替代PANet,其采用动态类别感知融合和基于均衡的细化机制。DyCAF-Net在10/13个基准测试中实现了更高的mAP@50-95,特别是在不平衡和遮挡场景中表现出色,同时保持了较低的推理延迟和参数效率。其性能提升证明了自适应特征融合和类别感知重新校准对实际检测任务的益处。

7. 局限性

虽然DyCAF-Net提升了稀有和遮挡物体的检测效果,但在某些情况下,由于其激进的重新校准,可能会略微降低精度。在低不平衡数据集上,其收益也较为不明显。最后,作者的研究专注于静态图像检测;未来的工作将扩展DyCAF-Net至视频和少样本学习场景。

参考

[1]. DyCAF-Net: Dynamic Class-Aware Fusion Network

THE END !

文章结束,感谢阅读。您的点赞,收藏,评论是我继续更新的动力。大家有推荐的公众号可以评论区留言,共同学习,一起进步。

DyCAF-Net提升目标检测性能

DyCAF-Net提升目标检测性能

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?