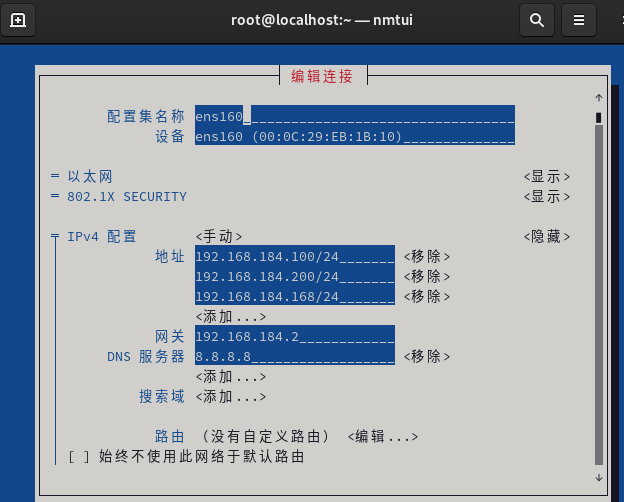

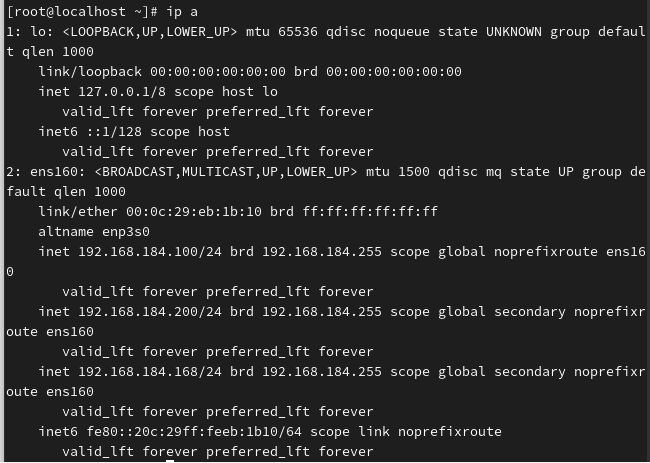

1、将你的虚拟机的网卡模式设置为nat模式,给虚拟机网卡配置三个主机位分别为100、200、168的ip地址

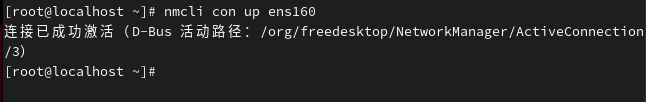

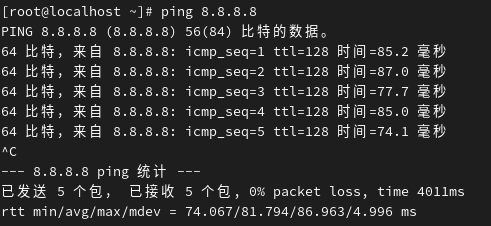

2、测试你的虚拟机是否能够ping通网关和dns,如果不能请修改网关和dns的地址

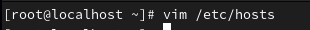

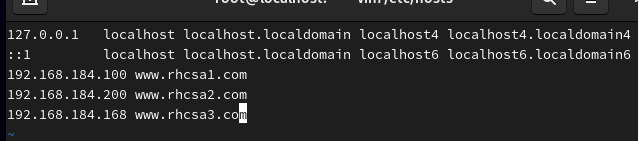

3、将如下内容写入/etc/hosts文件中(如果有多个ip地址则写多行):

你的第一个ip地址(不要写掩码) www.rhcsa1.com

你的第二个ip地址(不要写掩码) www.rhcsa2.com

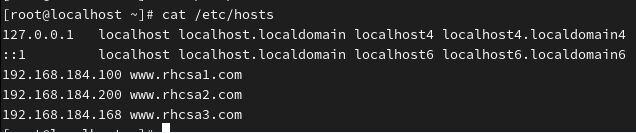

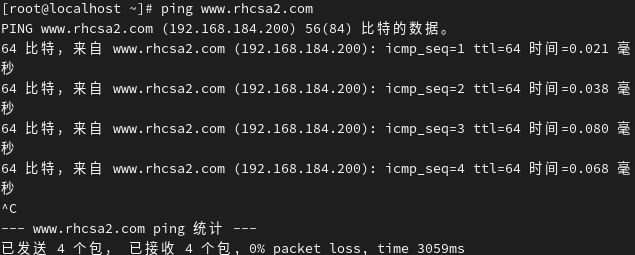

4、使用ping命令测试能否ping通www.rhcsa1.com和www.rhcsa2.com

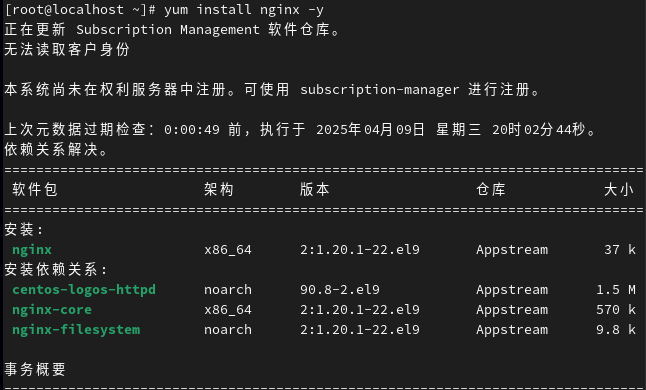

5、使用yum安装nginx并运行

[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d

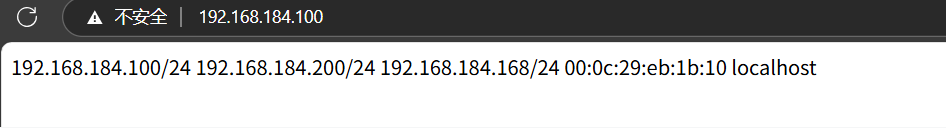

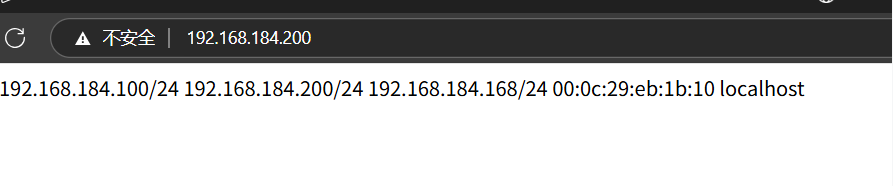

[root@localhost yum.repos.d]# vim dvd.repo

[root@localhost yum.repos.d]# yum makecache

[root@localhost ~]# yum install nginx -y

[root@localhost ~]# systemctl restart nginx.service

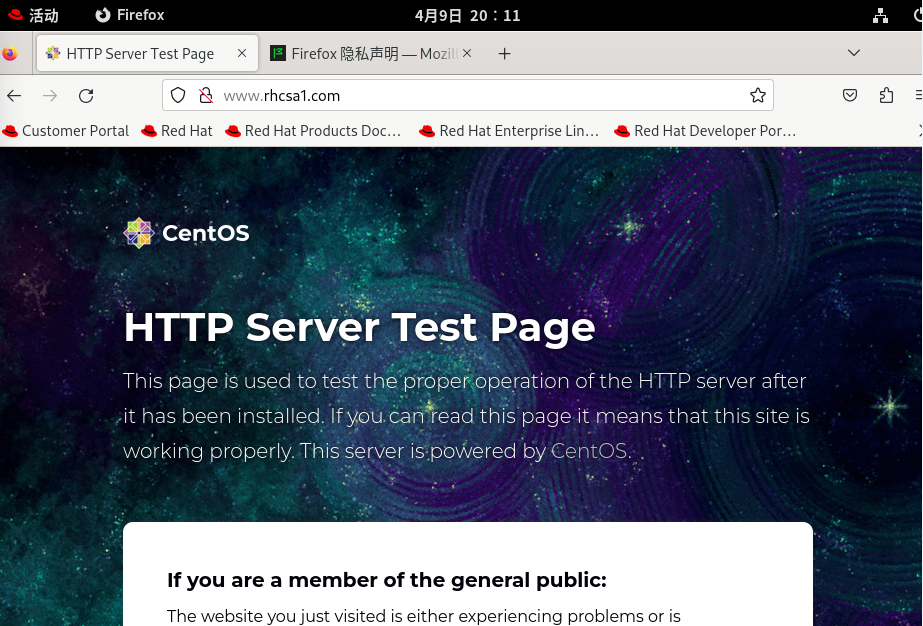

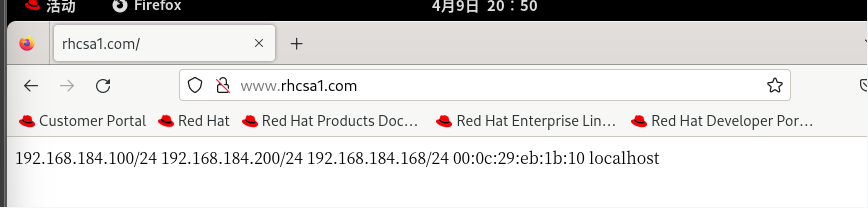

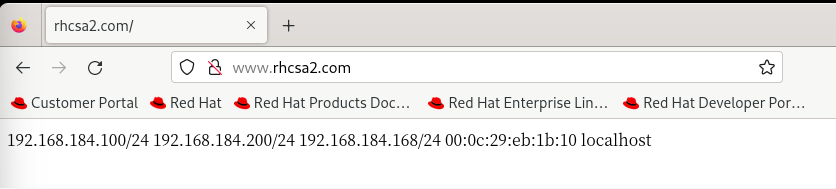

6、在linux的火狐浏览器上分别访问www.rhcsa1.com和www.rhcsa2.com网站

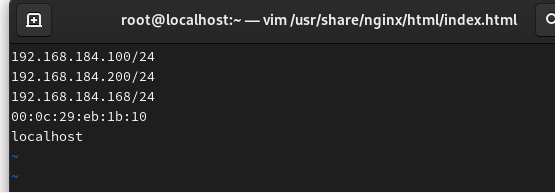

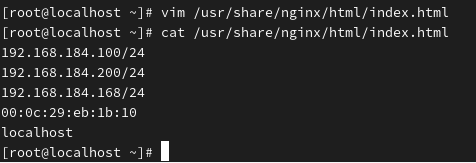

7、将你当前主机的ip地址,mac地址和主机名写入文件/usr/share/nginx/html/index.html

8、在linux的火狐浏览器上再分别访问www.rhcsa1.com和www.rhcsa2.com网站,看网站内容的变化

9、在windows的浏览器上输入你的虚拟机的ip地址访问查看效果

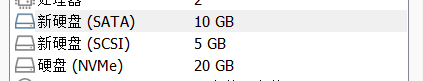

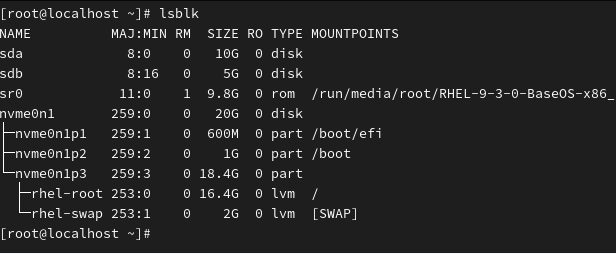

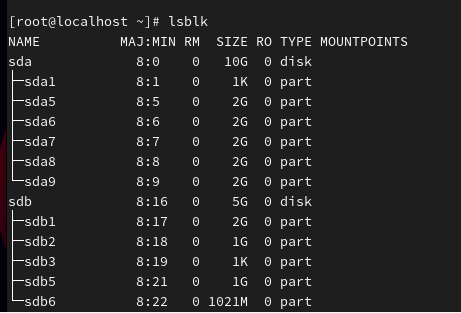

10、给虚拟机添加两个硬盘,大小分别为5G、10G

11、给第一个硬盘分区为2个主分区(大小分别为2G,1G),2个逻辑分区(大小分别为1G);给第二个硬盘分5个区,大小分别为2G

第一个

[root@localhost ~]# fdisk /dev/sda

欢迎使用 fdisk (util-linux 2.37.4)。

更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。

使用写入命令前请三思。

设备不包含可识别的分区表。

创建了一个磁盘标识符为 0x4e477518 的新 DOS 磁盘标签。

命令(输入 m 获取帮助):n

分区类型

p 主分区 (0 primary, 0 extended, 4 free)

e 扩展分区 (逻辑分区容器)

选择 (默认 p):e

分区号 (1-4, 默认 1):

第一个扇区 (2048-20971519, 默认 2048):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 默认 20971519):

创建了一个新分区 1,类型为“Extended”,大小为 10 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 5

第一个扇区 (4096-20971519, 默认 4096):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (4096-20971519, 默认 20971519): +2G

创建了一个新分区 5,类型为“Linux”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 6

第一个扇区 (4200448-20971519, 默认 4200448):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (4200448-20971519, 默认 20971519): +2G

创建了一个新分区 6,类型为“Linux”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 7

第一个扇区 (8396800-20971519, 默认 8396800):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (8396800-20971519, 默认 20971519): +2G

创建了一个新分区 7,类型为“Linux”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 8

第一个扇区 (12593152-20971519, 默认 12593152):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (12593152-20971519, 默认 20971519): +2G

创建了一个新分区 8,类型为“Linux”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 9

第一个扇区 (16789504-20971519, 默认 16789504):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (16789504-20971519, 默认 20971519):

创建了一个新分区 9,类型为“Linux”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):w

分区表已调整。

将调用 ioctl() 来重新读分区表。

正在同步磁盘。

第二个

[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb

欢迎使用 fdisk (util-linux 2.37.4)。

更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。

使用写入命令前请三思。

设备不包含可识别的分区表。

创建了一个磁盘标识符为 0x3d966fb8 的新 DOS 磁盘标签。

命令(输入 m 获取帮助):n

分区类型

p 主分区 (0 primary, 0 extended, 4 free)

e 扩展分区 (逻辑分区容器)

选择 (默认 p):

将使用默认回应 p。

分区号 (1-4, 默认 1):

第一个扇区 (2048-10485759, 默认 2048):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (2048-10485759, 默认 10485759): +2G

创建了一个新分区 1,类型为“Linux”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

分区类型

p 主分区 (1 primary, 0 extended, 3 free)

e 扩展分区 (逻辑分区容器)

选择 (默认 p):

将使用默认回应 p。

分区号 (2-4, 默认 2):

第一个扇区 (4196352-10485759, 默认 4196352):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (4196352-10485759, 默认 10485759): +1G

创建了一个新分区 2,类型为“Linux”,大小为 1 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

分区类型

p 主分区 (2 primary, 0 extended, 2 free)

e 扩展分区 (逻辑分区容器)

选择 (默认 p):e

分区号 (3,4, 默认 3):

第一个扇区 (6293504-10485759, 默认 6293504):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (6293504-10485759, 默认 10485759):

创建了一个新分区 3,类型为“Extended”,大小为 2 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 5

第一个扇区 (6295552-10485759, 默认 6295552):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (6295552-10485759, 默认 10485759): +1G

创建了一个新分区 5,类型为“Linux”,大小为 1 GiB。

命令(输入 m 获取帮助):n

所有主分区的空间都在使用中。

添加逻辑分区 6

第一个扇区 (8394752-10485759, 默认 8394752):

最后一个扇区,+/-sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (8394752-10485759, 默认 10485759):

创建了一个新分区 6,类型为“Linux”,大小为 1021 MiB。

命令(输入 m 获取帮助):w

分区表已调整。

将调用 ioctl() 来重新读分区表。

正在同步磁盘。

结果

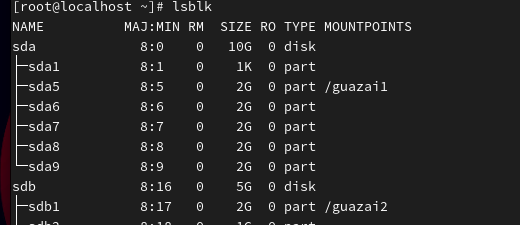

12、将第一个硬盘的第一个分区挂载至/guazai1,将第二个硬盘的第一个分区挂载至/guazai2

[root@localhost ~]# mkdir /guazai1 /guazai2

[root@localhost ~]# mkfs.xfs /dev/sda5

meta-data=/dev/sda5 isize=512 agcount=4, agsize=131072 blks

= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1

= crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0

= reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0

data = bsize=4096 blocks=524288, imaxpct=25

= sunit=0 swidth=0 blks

naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1

log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2

= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1

realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

[root@localhost ~]# mount /dev/sda5 /guazai1

[root@localhost ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1

meta-data=/dev/sdb1 isize=512 agcount=4, agsize=131072 blks

= sectsz=512 attr=2, projid32bit=1

= crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=0

= reflink=1 bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0

data = bsize=4096 blocks=524288, imaxpct=25

= sunit=0 swidth=0 blks

naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1

log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2

= sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1

realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0

[root@localhost ~]# mount /dev/sdb1 /guazai2

结果

13、将/usr/share/nginx/html/index.html复制到/guazai1中,将 /etc/ssh/sshd_config复制到/guazai2

[root@localhost ~]# cp /usr/share/nginx/html/index.html /guazai1

[root@localhost ~]# cp /etc/ssh/sshd_config /guazai2

792

792

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?