一、API安全现状与挑战

随着模块化与微服务架构的普及,API已成为现代应用开发的核心组件,但其广泛暴露也带来显著安全风险:不安全的协议、开发缺陷及漏洞导致业务系统暴露面扩大,数据泄露和攻击事件频发。企业对API漏洞利用和数据安全问题较为敏感,但多数仍低估其潜在影响,重视程度不足。攻击者主要针对敏感数据和身份验证等薄弱环节,而行业缺乏成熟的防护手段,风险处置自动化能力亟待提升。

二、关键发现

-

风险认知与建设现状:

-

企业普遍面临多种API攻击,但超半数未将安全建设提上日程,预算投入保守。

-

API网关和监测平台被视为最有效的防护工具,半数企业采用两种以上产品组合。

-

-

技术产品趋势:

-

资产识别与数据分类成为API安全产品的标配功能,预示其可能成为数据合规管理的关键环节。

-

厂商竞争激烈,35%来自应用/业务安全领域,18%专注数据/网络安全,新兴厂商占比30%。主流方案包括访问控制网关、风险监测防护及数据流转管控三类,其中监测类方案最普遍。

-

-

技术挑战与未来方向:

-

现有方案在风险识别、检测和自动化处置方面存在短板。

-

零信任、AI、大数据和云计算技术将推动API安全发展,提升检测精度与自动化能力。

-

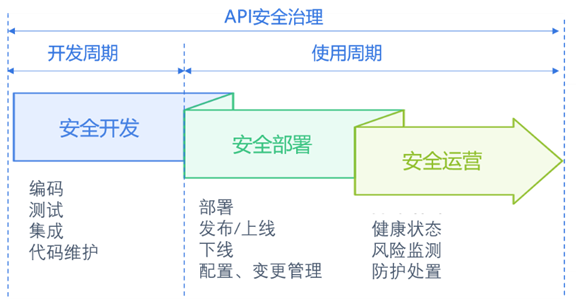

三、API安全治理框架

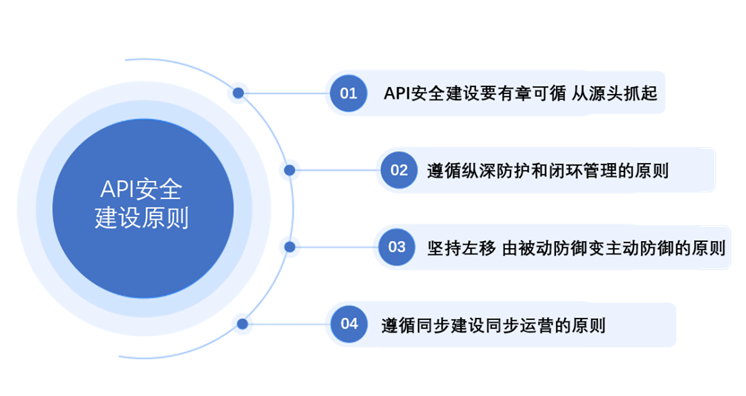

报告提出从“防护”到“治理”的升级理念,覆盖API全生命周期(开发、运行、运营),构建体系化安全能力:

-

开发阶段:通过“安全左移”原则,在设计和编码环节嵌入安全规范,减少漏洞引入。

-

运行阶段:实施访问控制、实时监测和动态防护,应对攻击与数据泄露风险。

-

运营阶段:建立风险闭环管理,协同开发、防护系统实现持续运营。例如,将合规问题反馈至访问控制系统,漏洞问题回归开发侧修复。

四、实施建议

-

分层防护:结合网关、监测和防护工具,形成多层次防御体系。

-

技术融合:探索AI与大数据分析,增强威胁检测与响应效率。

-

生态协同:推动厂商、开发团队与运维部门协作,实现风险治理闭环。

总结:API安全需从单点防护转向全生命周期治理,企业应结合技术工具与流程优化,在新兴技术赋能下构建动态防御能力,以应对日益复杂的威胁环境。

1196

1196

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?