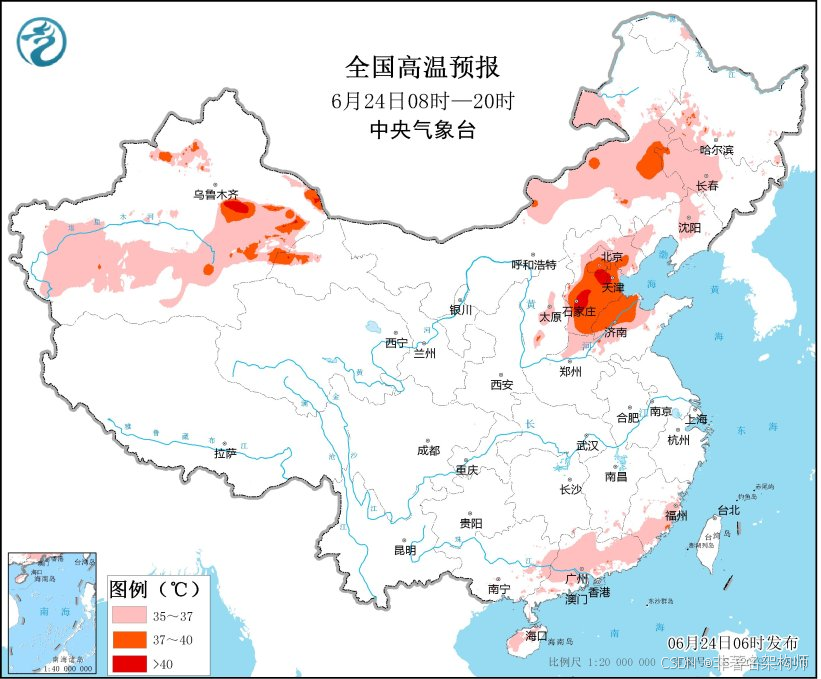

中央气象台6月24日06时继续发布的高温黄色预警,勾勒出一幅横跨中国南北的"火炉地图"。从华北平原到东北腹地,从西北内陆到东南沿海,35℃以上的高温天气正在大范围蔓延,部分地区甚至将突破40℃大关。这份看似例行公事的天气预报背后,隐藏着一个不容忽视的事实:极端高温已从偶发的天气现象,逐渐演变为我国夏季的"新常态"。

翻阅近年来的气象记录,高温预警的发布频率和覆盖范围呈现出令人不安的增长曲线。京津冀地区、山东、河南等传统高温区域的热浪持续时间逐年延长,而内蒙古东部、辽宁、吉林等原本夏季凉爽的地区也开始频繁"上榜"。更值得注意的是,新疆南疆盆地与广东、福建等东南沿海地区同时出现在预警名单中,呈现出"东西呼应、南北共热"的奇特景象。这种变化绝非偶然,而是全球气候变暖背景下,极端天气事件频发的具体表现。

高温天气对城市运行和公众健康的影响呈现多维度扩散趋势。在城市基础设施方面,持续高温导致用电负荷屡创新高,北京、上海等大城市多次逼近电网承载极限;柏油马路软化变形,轨道交通因钢轨膨胀限速运行;供水系统压力倍增,部分老城区出现间歇性缺水。对公众健康而言,热射病等高温相关疾病从传统的"职业病"转变为普遍威胁,建筑工人、快递员等户外劳动者首当其冲,老年人、儿童和慢性病

订阅专栏 解锁全文

订阅专栏 解锁全文

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?