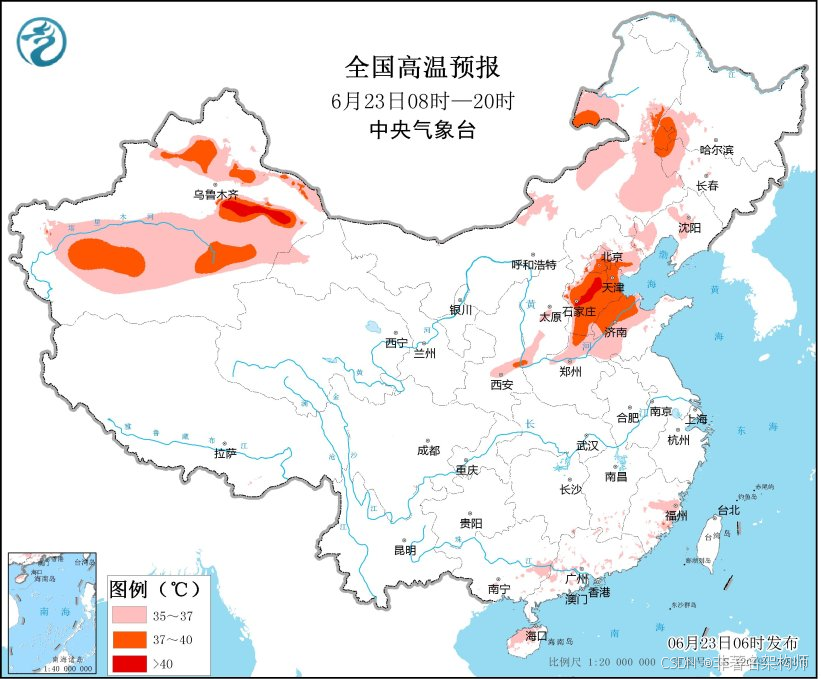

中央气象台6月23日06时的高温黄色预警如同一纸现代社会的"热病"诊断书——从北京到南疆盆地,大半个中国正在变成一座巨大的"烤炉"。气象图上那些醒目的橙色、红色区块不只是数据,更是无数人即将经历的灼热现实:柏油马路软化变形,空调外机昼夜轰鸣,老人孩子被困在室内,户外劳动者仍在烈日下挥汗如雨。这场来势汹汹的热浪,恰似一面照妖镜,映照出城市化进程中我们与温度关系的深刻异化。

翻开历史长卷,人类曾发展出令人惊叹的避暑智慧。北京四合院的穿堂风设计,福建土楼的厚土墙隔热,江南水乡的临水而居,新疆民居的葡萄架遮阴,都是先民与高温和解的生态方案。北宋《东京梦华录》记载汴京夏日"巷陌皆张青布伞为凉棚",明清时期富贵人家在厅堂放置冰鉴降温,市井百姓则依赖竹夫人、凉席等物消暑。这些因地制宜的降温方式,展现的是对自然规律的尊重与顺应。反观今日,我们迷信"技术万能",用玻璃幕墙构筑热岛,用空调制造室内外温差可达20℃的极端环境,最终陷入"越降温越热"的恶性循环。2022年欧洲热浪期间,安装空调比例不足5%的巴黎死亡率远低于空调普及率超90%的菲尼克斯,这一反差耐人寻味。

现代都市正在上演一场荒诞的"高温军备竞赛"。商场将冷气开到需要穿外套的程度成为实力象征,写字楼空调系统因超负荷运转频频故障,居民区夜间此起彼伏的空调滴水声构成城市特有的"热浪交响曲"。数据显示,北京夏季空调负荷已占全市最大用电负荷的40%以上,每降低1℃室温就增加6%的能耗。更吊诡的是,空调排出的热风使城市夜间温度难以下降,形成"热滞留"现象。我们如同希

订阅专栏 解锁全文

订阅专栏 解锁全文

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?