20190922:

今天学习了RAID和Linux中的LVM技术

1、RAID磁盘冗余阵列

近年来, CPU的处理性能保持着高速增长,Intel公司在2017年最新发布的i9-7980XE处理器芯片更是达到了18核心36线程。但与此同时,硬盘设备的性能提升却不是很大,因此逐渐成为当代计算机整体性能的瓶颈。而且,由于硬盘设备需要进行持续、频繁、大量的IO操作,相较于其他设备,其损坏几率也大幅增加,导致重要数据丢失的几率也随之增加。

出于成本和技术方面的考虑,需要针对不同的需求在数据可靠性及读写性能上作出权衡,制定出满足各自需求的不同方案。目前已有的RAID磁盘阵列的方案至少有十几种,接下来会详细讲解RAID 0、RAID 1、RAID 5与RAID 10这4种最常见的方案。

- RAID 0

RAID 0技术把多块物理硬盘设备(至少两块)通过硬件或软件的方式串联在一起,组成一个大的卷组,并将数据依次写入到各个物理硬盘中。这样一来,在最理想的状态下,硬盘设备的读写性能会提升数倍,但是若任意一块硬盘发生故障将导致整个系统的数据都受到破坏。通俗来说,RAID 0技术能够有效地提升硬盘数据的吞吐速度,但是不具备数据备份和错误修复能力。如图7-1所示,数据被分别写入到不同的硬盘设备中,即disk1和disk2硬盘设备会分别保存数据资料,最终实现提升读取、写入速度的效果。 - RAID 1

尽管RAID 0技术提升了硬盘设备的读写速度,但是它是将数据依次写入到各个物理硬盘中,也就是说,它的数据是分开存放的,其中任何一块硬盘发生故障都会损坏整个系统的数据。因此,如果生产环境对硬盘设备的读写速度没有要求,而是希望增加数据的安全性时,就需要用到RAID 1技术了。

它是把两块以上的硬盘设备进行绑定,在写入数据时,是将数据同时写入到多块硬盘设备上(可以将其视为数据的镜像或备份)。当其中某一块硬盘发生故障后,一般会立即自动以热交换的方式来恢复数据的正常使用。

RAID 1技术虽然十分注重数据的安全性,但是因为是在多块硬盘设备中写入了相同的数据,因此硬盘设备的利用率得以下降,从理论上来说,图7-2所示的硬盘空间的真实可用率只有50%,由三块硬盘设备组成的RAID 1磁盘阵列的可用率只有33%左右,以此类推。而且,由于需要把数据同时写入到两块以上的硬盘设备,这无疑也在一定程度上增大了系统计算功能的负载。

那么,有没有一种RAID方案既考虑到了硬盘设备的读写速度和数据安全性,还兼顾了成本问题呢?实际上,单从数据安全和成本问题上来讲,就不可能在保持原有硬盘设备的利用率且还不增加新设备的情况下,能大幅提升数据的安全性。下面将要讲解的RAID 5技术虽然在理论上兼顾了三者(读写速度、数据安全性、成本),但实际上更像是对这三者的“相互妥协”。 - RAID 5

RAID5技术是把硬盘设备的数据奇偶校验信息保存到其他硬盘设备中。RAID 5磁盘阵列组中数据的奇偶校验信息并不是单独保存到某一块硬盘设备中,而是存储到除自身以外的其他每一块硬盘设备上,这样的好处是其中任何一设备损坏后不至于出现致命缺陷;图7-3中parity部分存放的就是数据的奇偶校验信息,换句话说,就是RAID 5技术实际上没有备份硬盘中的真实数据信息,而是当硬盘设备出现问题后通过奇偶校验信息来尝试重建损坏的数据。RAID这样的技术特性“妥协”地兼顾了硬盘设备的读写速度、数据安全性与存储成本问题。 - RAID 10

鉴于RAID 5技术是因为硬盘设备的成本问题对读写速度和数据的安全性能而有了一定的妥协,但是大部分企业更在乎的是数据本身的价值而非硬盘价格,因此生产环境中主要使用RAID 10技术。

顾名思义,RAID 10技术是RAID 1+RAID 0技术的一个“组合体”。如图7-4所示,RAID 10技术需要至少4块硬盘来组建,其中先分别两两制作成RAID 1磁盘阵列,以保证数据的安全性;然后再对两个RAID 1磁盘阵列实施RAID 0技术,进一步提高硬盘设备的读写速度。这样从理论上来讲,只要坏的不是同一组中的所有硬盘,那么最多可以损坏50%的硬盘设备而不丢失数据。由于RAID 10技术继承了RAID 0的高读写速度和RAID 1的数据安全性,在不考虑成本的情况下RAID 10的性能都超过了RAID 5,因此当前成为广泛使用的一种存储技术。

2、配置RAID(Linux下)

mdadm命令用于管理Linux系统中的软件RAID硬盘阵列,格式为“mdadm [模式] <RAID设备名称> [选项] [成员设备名称]”。

mdadm命令的常用参数和作用

参数 作用

-a 检测设备名称

-n 指定设备数量

-l 指定RAID级别

-C 创建

-v 显示过程

-f 模拟设备损坏

-r 移除设备

-Q 查看摘要信息

-D 查看详细信息

-S 停止RAID磁盘阵列

接下来,使用mdadm命令创建RAID 10,名称为“/dev/md0”。

udev是Linux系统内核中用来给硬件命名的服务,其命名规则也非常简单。我们可以通过命名规则猜测到第二个SCSI存储设备的名称会是/dev/sdb,然后依此类推。使用硬盘设备来部署RAID磁盘阵列很像是将几位同学组成一个班级,但总不能将班级命名为/dev/sdbcde吧。尽管这样可以一眼看出它是由哪些元素组成的,但是并不利于我们的记忆和阅读。更何况如果我们是使用10、50、100个硬盘来部署RAID磁盘阵列呢?

此时,就需要使用mdadm中的参数了。其中,-C参数代表创建一个RAID阵列卡;-v参数显示创建的过程,同时在后面追加一个设备名称/dev/md0,这样/dev/md0就是创建后的RAID磁盘阵列的名称;-a yes参数代表自动创建设备文件;-n 4参数代表使用4块硬盘来部署这个RAID磁盘阵列;而-l 10参数则代表RAID 10方案;最后再加上4块硬盘设备的名称就搞定了。

[root@linuxprobe ~]# mdadm -Cv /dev/md0 -a yes -n 4 -l 10 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde

其次,把制作好的RAID磁盘阵列格式化为ext4格式。

[root@linuxprobe ~]# mkfs.ext4 /dev/md0

再次,创建挂载点然后把硬盘设备进行挂载操作。挂载成功后可看到可用空间为40GB。

[root@linuxprobe ~]# mkdir /RAID

[root@linuxprobe ~]# mount /dev/md0 /RAID

[root@linuxprobe ~]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/rhel-root 18G 3.0G 15G 17% /

devtmpfs 905M 0 905M 0% /dev

tmpfs 914M 84K 914M 1% /dev/shm

tmpfs 914M 8.9M 905M 1% /run

tmpfs 914M 0 914M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sr0 3.5G 3.5G 0 100% /media/cdrom

/dev/sda1 497M 119M 379M 24% /boot

/dev/md0 40G 49M 38G 1% /RAID

最后,查看/dev/md0磁盘阵列的详细信息,并把挂载信息写入到配置文件中,使其永久生效。

3、LVM逻辑卷管理器

硬盘设备管理技术虽然能够有效地提高硬盘设备的读写速度以及数据的安全性,但是在硬盘分好区或者部署为RAID磁盘阵列之后,再想修改硬盘分区大小就不容易了。换句话说,当用户想要随着实际需求的变化调整硬盘分区的大小时,会受到硬盘“灵活性”的限制。这时就需要用到另外一项非常普及的硬盘设备资源管理技术了—LVM(逻辑卷管理器)。LVM可以允许用户对硬盘资源进行动态调整。

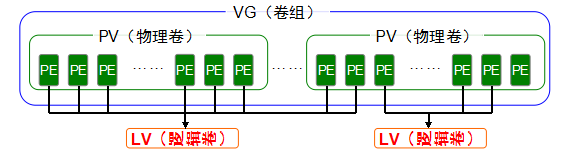

逻辑卷管理器是Linux系统用于对硬盘分区进行管理的一种机制,理论性较强,其创建初衷是为了解决硬盘设备在创建分区后不易修改分区大小的缺陷。尽管对传统的硬盘分区进行强制扩容或缩容从理论上来讲是可行的,但是却可能造成数据的丢失。而LVM技术是在硬盘分区和文件系统之间添加了一个逻辑层,它提供了一个抽象的卷组,可以把多块硬盘进行卷组合并。这样一来,用户不必关心物理硬盘设备的底层架构和布局,就可以实现对硬盘分区的动态调整。

物理卷处于LVM中的最底层,可以将其理解为物理硬盘、硬盘分区或者RAID磁盘阵列,这都可以。卷组建立在物理卷之上,一个卷组可以包含多个物理卷,而且在卷组创建之后也可以继续向其中添加新的物理卷。逻辑卷是用卷组中空闲的资源建立的,并且逻辑卷在建立后可以动态地扩展或缩小空间。这就是LVM的核心理念。

常用的LVM部署命令

本文深入探讨了RAID磁盘阵列技术的各种类型,包括RAID0、RAID1、RAID5和RAID10,以及它们在读写性能、数据安全性和成本之间的权衡。此外,还介绍了如何在Linux环境下配置RAID,并详细解释了LVM逻辑卷管理器的概念,以及如何使用LVM动态调整硬盘分区大小。

本文深入探讨了RAID磁盘阵列技术的各种类型,包括RAID0、RAID1、RAID5和RAID10,以及它们在读写性能、数据安全性和成本之间的权衡。此外,还介绍了如何在Linux环境下配置RAID,并详细解释了LVM逻辑卷管理器的概念,以及如何使用LVM动态调整硬盘分区大小。

287

287

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?