打开LinkedIn随便刷一刷,AI产品经理的title多到让人怀疑HR是不是批量复制粘贴。但转头看看制造业和软件工程领域,我们那些价值千万的ALM/PLM系统,还在用上世纪的数据结构玩俄罗斯方块——当各大厂都在用AI预测用户需求时,我们管理需求的工具却连个智能提醒都不会?

一、传统工具链:青铜时代的“手工耿”

(一)Codebeamer:敏捷开发的老学究

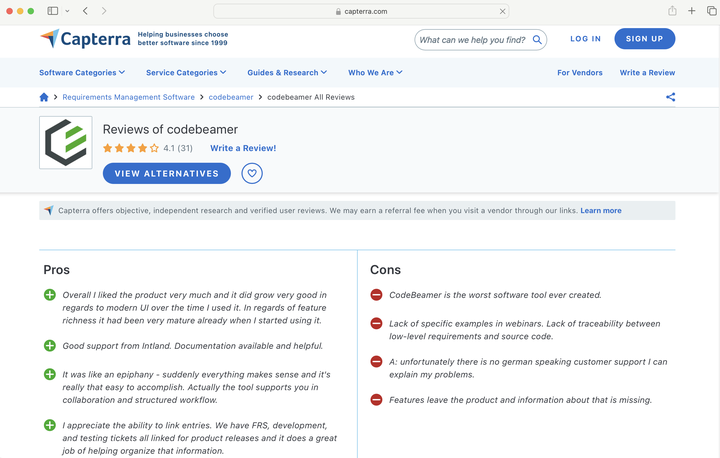

Codebeamer在基于模型的系统工程方面,堪称教科书级别的典范,尤其适合对V模型情有独钟的死忠粉。其专业性和优势受到一些用户认可,认为其界面与功能表现良好,现代 UI 不断发展,功能丰富度从始便成熟;支持与协作层面,Intland 支持佳,文档实用,协作及结构化工作流程出色,链接条目功能利于信息组织。但它也遭不少吐槽。有用户直斥其为最糟软件工具。功能实用性存问题,网络研讨会缺具体示例,低级需求与源代码难追溯。客户支持方面,影响母语用户交流。此外,部分功能消失却无说明,干扰用户习惯与工作流程。

在智能化浪潮下,这些不足使其在竞争中处于劣势。其虽有一定优势基础,但在智能化和用户体验上亟待提升,否则难以满足现代项目管理对高效、便捷、智能的需求,需尽快改进以适应市场变化。

(二)Polarion:德国工艺的数字化囚笼

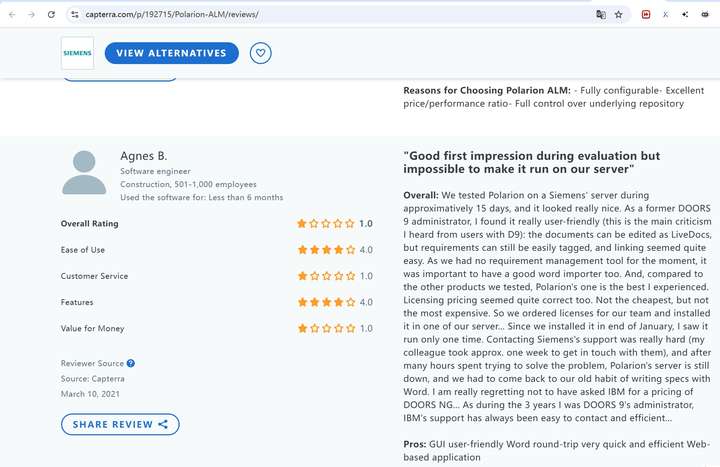

Polarion最大的亮点在于将文档与代码紧密关联,充分体现了德系严谨的风格,这种严谨性在一些对质量把控严格的项目中确实有其价值。但它的槽点也不少,一位软件工程师反馈,在西门子服务器上测试的 15 天里,它看起来很不错,可当尝试在自己服务器上安装运行时却困难重重。自 1 月底安装后,仅成功运行过一次。联系西门子的支持服务极为艰难,同事花费近一周才联系上,且经过许多小时努力尝试解决问题,服务器依旧无法正常运行。相比之下,曾经使用 IBM DOORS NG 时,IBM 的支持服务联系容易且高效。糟糕的客户服务以及难以解决的服务器运行问题,使得用户产生了强烈的后悔情绪,甚至考虑换回旧的文档编写方式。这些问题严重影响了用户对 Polarion 的整体评价和使用体验,也凸显出其在实际应用中的局限性。

(三)行业现状:马车和特斯拉赛跑

Gartner报告显示的一组数据令人震惊,83%的ALM用户遭遇过“需求雪崩”。例如某新势力车企,在基线变更后,需求追溯耗时飙升了400%。当甲方提出“需求覆盖度100%”的要求时,乙方却还在靠人肉维护测试用例和需求的映射关系,这样的场景,与其说是项目管理,倒更像是一场荒诞的行为艺术,凸显出传统ALM/PLM工具在应对现代复杂项目需求时的力不从心。

二、为什么传统巨头集体掉队?

(一)技术负债:20年代码祖传屎山 部分ALM系统的核心模块竟然还在用古老的COBOL语言编写,重构一个需求接口,就要牵动300多行祖传代码。这就导致不是他们不想接入AI,而是其代码库太过陈旧,就连强大的GPT - 4都难以读懂其中的逻辑,技术负债成为了他们接入AI的巨大阻碍。

(二)商业模式:卖许可证的路径依赖 传统的ALM/PLM厂商长期以来靠着“卖软件 + 收实施费”的模式躺赚,对于新兴的AIaaS订阅制模式缺乏兴趣。例如某厂商强行推出AI模块,却遭到客户抱怨,因为训练数据还要额外付费,使得客户觉得还不如继续使用Excel来得划算,这种商业模式的路径依赖,限制了他们在AI领域的发展。

(三)组织僵化:从顾问到AI训练师的阵痛 当前,实施团队还停留在教客户配置工作流的阶段,而甲方企业已经开始招聘Prompt工程师,这种观念和行动上的滞后十分明显。曾有某大厂的培训PPT,第一页写着“AI是未来”,可最后一页却表明“本工具暂不支持自动化”,如此矛盾的表述,反映出其组织内部在面对AI变革时的僵化与迷茫。

三、AI赋能的ALM:从“青铜”到“王者”的降维打击

(一)需求管理:从“人肉Excel”到AI熔断机制 传统的需求管理存在诸多痛点,需求评审会常常变成甩锅大会,基线变更流程繁琐得如同行政审批。而MappingSpace给出了创新性的解法。其一,通过AI智能合规问答,能够自动识别需求中的矛盾点,将甲方那些随意变动、混沌不清的需求,精准翻译成合规的PRD。其二,AI补充文档功能十分强大,它能根据需求自动生成架构图以及测试用例,使得测试覆盖率从原本的67%大幅提升到92%。其三,基线自动锁定功能,在需求变更时自动拉副本,评审记录全部线上留痕,彻底告别了过去半夜追着架构师签字的混乱局面。

(二)测试追溯:从“人肉矩阵表”到AI水晶球 在传统的测试追溯过程中,测试用例和需求仅仅依靠注释来关联,一旦编号出错,整个工作就会全盘崩溃。MappingSpace则带来了一系列黑科技。首先是AI自动追溯功能,利用NLP技术解析需求文档,为测试脚本打上唯一ID,进而生成实时的覆盖度矩阵表。其次,变更自愈功能十分实用,当需求或测试用例发生修改后,AI能够自动更新映射关系,真正告别了“改需求一时爽,追溯火葬场”的尴尬境地。某Tier1供应商使用MappingSpace后,ASPICE评审耗时从原本的3个月大幅缩短到2周,效果显著。

(三)基线管理:从“版本地狱”到AI时光机 传统基线管理中,基线副本满天飞,需求复用只能靠Ctrl+C/V这种简单粗暴的方式,不仅效率低,还容易出错。MappingSpace给出了绝杀方案。一方面,通过AI知识图谱,能够自动抽取跨车型通用需求,一键移入企业级需求池,实现需求的高效复用。另一方面,智能基线推送功能,能够根据项目进度主动推荐最佳基线版本,仿佛比项目经理还了解“什么时候该锁需求”。某合资公司使用MappingSpace管理多车型并行开发后,文档冗余率降低了60%,成效斐然。

从其官网材料也可看出,MappingSpace支持了敏捷开发与ASPICE的全流程,再加上AI之后,可以看到这家公司的野心:他们正在寻求将下述流程中的每一步,尽可能使用AI功能来实现,从而大幅地提高研发工程师的效率,降低人力成本投入,研发工程师将更多时间花在优化AI的输出,检查AI输出的正确性。

四、新世界的生存法则:要么AI化,要么边缘化

(一)智能增强的三重境界 在智能增强方面,存在着不同的层次。处于青铜阶段的,仅仅是能够自动生成文档,像Codebeamer还在手动排版,显然就处于这一较低层次。白银阶段,则是能够进行需求合理性验证,而Polarion的用户在这方面往往深感无奈,因为其工具在这方面的缺失。王者境界则是能够实现产品演进路径推演,MappingSpace就通过强化学习模拟1000种需求变更影响,达到了这一高级层次。

(二)行业洗牌倒计时 Forrester预测,到2025年,AI驱动的ALM将占据35%的市场份额,这一预言无疑给传统ALM/PLM厂商敲响了警钟。同时,资本的流向也说明了问题,红杉资本已经押注3家ALM AI初创公司,而某传统巨头的股价在半年内下跌了40%,行业洗牌已进入倒计时。

(三)从业者的诺亚方舟 对于从业者而言,也需要掌握新的技能。PM需要掌握Prompt Engineering,毕竟在这个时代,不会写提示词的产品经理竞争力将大打折扣。实施顾问则需要从单纯的配置工具,转型为训练AI模型,否则再不学习Python等相关技术,就很可能会被机器人流程自动化(RPA)所取代。而那些只会拉Excel需求矩阵的“工具人”则面临高危风险,甚至有人调侃他们或许可以考虑转行考古,毕竟文物不会随意更改需求。

结语

当AI遇上ASPICE,是颠覆还是救赎? 传统的ALM就如同一个精密的机械钟表,每个环节都依赖人工小心翼翼地校准,虽然精细,但效率有限且容易出错。而AI赋能的ALM则像是量子计算机,凭借概率与迭代的强大力量,暴力破解项目管理中的复杂性难题。当DeepSeek以代码生成技术颠覆程序员的工作方式时,MappingSpace正借助AI重新书写ALM的规则。对于行业而言,如今只有一条路,那就是拥抱AI,让需求管理从如同“农耕时代”的低效模式,跃迁到“星际航行”般的高效境界,否则就只能在时代的浪潮中逐渐被边缘化。

2424

2424

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?