一、定义核心:架构思维的内涵与分野

前端架构思维强调在复杂系统中进行抽象、分层和演化,从整体上权衡各类因素而非仅聚焦当前功能。资深开发者往往具有全局视野,能够从系统层面规划结构,预见将来需求的变化,并在决策时权衡性能、可维护性和扩展性等非功能需求。正如架构专家所言,架构的本质是"管理复杂性",需要通过抽象、分层、分治和演化等思维方式来应对复杂度。抽象思维让我们把复杂系统分解为可管理的模块,将注意力集中在核心要素上;演化思维则指导我们设计满足当前需求的系统,并在实际反馈中不断改进架构。相比之下,初级开发者更倾向于以功能实现为导向,关注眼前问题的快速解决,而缺乏对长期演进和系统整体的考量。

| 维度 | 资深开发者思维 | 初级开发者思维 |

|---|---|---|

| 视角 | 系统级全局、长期规划 | 局部视角、局限于当前任务 |

| 决策方式 | 主动前瞻,权衡多方因素 | 被动响应,当下需求导向 |

| 关注重点 | 平衡业务需求与扩展性、安全性 | 着重功能实现与短期目标 |

| 抽象能力 | 擅长提炼共性和封装抽象层次 | 以具体实现为主,抽象能力弱 |

| 风险意识 | 考虑技术风险、成本与未来演进 | 风险意识低,较少预留演进空间 |

以上差异意味着思维的过渡:从"写代码解决问题"到"设计系统和模块",需要不断培养对权衡和抽象的敏感度。资深者在解决问题前,会先思考整体方案和后果,而初级者往往直接编码实现。理解并应用抽象层次的分治思想(如同搭积木般分层构建系统)是架构思维的核心能力。

二、构建工具:通用决策框架与检查清单

为了在技术选型和模块划分时做出明智决策,需要一套结构化的方法论。首先要明确业务目标:评估项目定位(原型或核心产品)、上线时限、用户规模及使用场景。例如,面向短期验证的 MVP 可适当取舍,而长期运营项目需注重稳定性和扩展性。其次评估技术成熟度:选择已被验证且维护活跃的技术,而非过度追新。考虑技术文档和社区支持,以降低长期维护风险。然后审视团队技能和经验:选择团队熟悉的语言和框架,必要时留出学习成本;若团队技术跨度过大,方案落地可能受阻。再考虑生态系统:该技术栈是否拥有丰富的组件库、工具链和优秀实践,例如主流框架(React/Vue/Angular)的生态成熟度更高。长期维护成本也需列入清单:评估技术选型可能引入的技术债(学习成本、版本迁移风险),以及工程化投入(CI/CD、测试覆盖)对后期的影响。最后评估可扩展性需求:预估业务增长对系统承载的要求,包括性能、安全、国际化等指标。

基于以上维度,可列出如下决策检查要点:

- 业务目标

:项目生命周期(MVP vs 长期)、上线期限、核心指标(性能、可用性要求)。

- 技术成熟度

:框架和库的稳定性、社区活跃度及文档。

- 团队技能

:现有人才储备和学习曲线、后备支持(培训时间、外部资源)。

- 生态与工具链

:可用的前端组件库、设计系统、构建工具(如

Webpack或Vite)、测试框架和自动化质量工具。 - 维护成本

:技术债评估(现有代码质量、测试覆盖率、需要重构的模块等)、长期升级难度。

- 可扩展性

:预估用户和功能增长、并发内存考量,考虑是否需要支持微前端、服务化或多端(移动、桌面)方案。

这样的检查清单有助于对比多个方案的优劣,结合360度评估原理,从各品质属性出发选择最合适的技术组合。在分析每项时,应避免贪大求全,而遵循"合适和简单"的原则:当前业务需求达到目标即可,不盲目过度设计。

三、场景实战:三大场景深度剖析与案例

场景A:从0到1的新项目

新项目启动时,需要在快速上线与未来扩展之间取得平衡。首先梳理清楚 MVP 范畴:若是短期验证,可先用熟悉框架快速搭建;若项目需要长期维系,应在初期投入搭建稳健基础。制定架构蓝图至关重要。此时应按照惯例完成项目知识库和文档:绘制系统架构图(可参照 C4 模型),编写细节指南;在代码仓库中建立架构决策记录(ADR)目录以记录关键决策;

配置统一的代码风格和分支流程;同时设计测试策略和持续集成流程。这些工作虽然不会直接产出业务功能,但能为后续功能开发节省大量成本。

决策检查清单(场景A)示例:

确定项目定位与上线时限:需要一个可交付原型,还是完整产品?

技术选型兼顾成熟度和学习成本:是使用团队熟悉的框架,还是采用更现代的脚手架(如

Next.js或Vite)来提升开发效率?是否启用类型检查、严格模式等来降低错误率?模块化结构:根据业务域进行模块拆分,提前规划路由和页面组件结构,考虑使用状态管理方案(如

Redux或Vuex)吗?UI 组件与设计系统:是否先搭建通用组件库或引入开源设计系统,以保证样式一致性?

快速迭代工具:是否需要搭建

Storybook文档、Mock 数据服务等保证多人开发协作快速进行?

案例对比:一家创业公司在启动新产品时,由于需求频繁变化,团队采用较灵活的架构。高级架构师制定了项目路标,并提前创建了项目原型和文档(包括架构图、ADR),使用成熟的 SSR 框架(如 Next.js)进行页面渲染,同时采用自动化测试和持续集成,保证了后续迭代的可控性。功能上线虽稍慢,但后续新增和维护成本低。而另一支团队未做足前期准备,为追求速度简单使用拼凑的库和脚本,结果代码混乱、缺乏文档,后续开发反而被维护成本拖慢。

场景B:大型存量项目重构

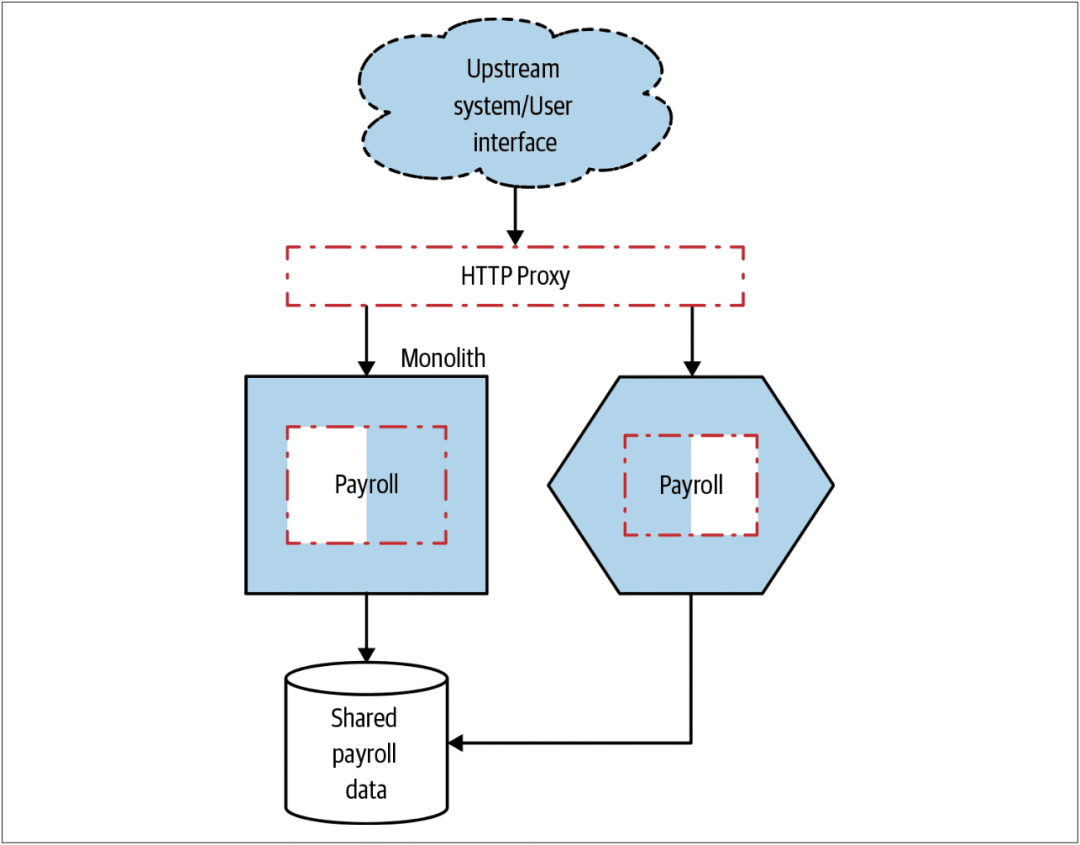

对于已有的庞大系统,重构需要采用增量演进策略以降低风险。常见的方法是"绞杀者模式"(Strangler Pattern):将系统拆分为多个独立模块,分步重写或替换功能,旧系统继续运行其他部分。这种方式可显著降低对业务的冲击,允许随时停下重构而不影响用户。

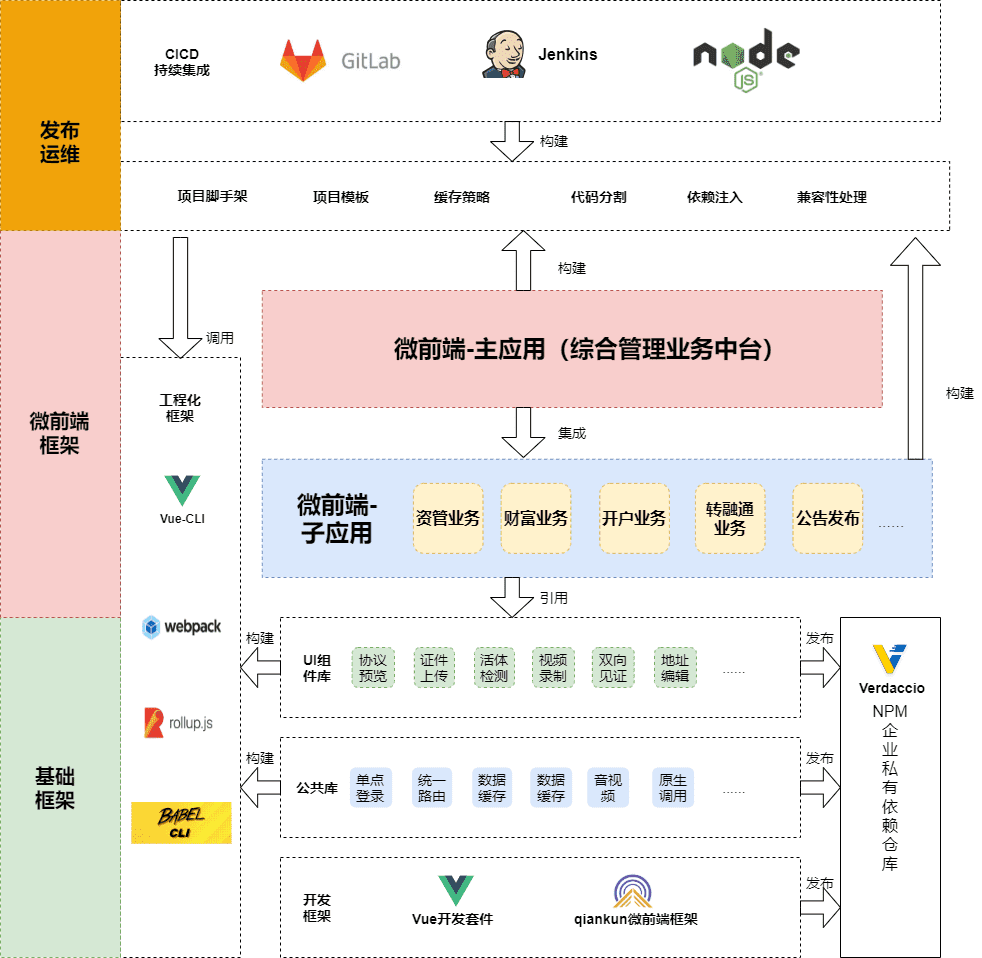

实践中,这往往涉及引入微前端架构,将新的前端微应用按功能嵌入现有路由;后端则可使用 BFF 防腐层来协调旧服务和新服务的过渡。

检查清单(场景B)示例:

- 技术债现状评估

:统计遗留系统中的痛点,如重复代码、高缺陷率或已弃用技术;跟踪修复 bug 的时间趋势,如果发现平均修复时间逐渐增加,说明技术债在累积。Stripe 的经验表明,工程师平均约有三分之一的时间都在偿还技术债务。

- 业务优先级评估

:明确哪些模块是业务核心、哪些功能需要抢先升级,权衡新旧系统的并行成本。

- ROI计算

:对比重构收益与成本。如某案例中新系统完成同样功能耗时从3天降至1天,并提高了性能;但也要估算重构所需人力和停工风险是否匹配。

- 演进策略选择

:优先对易于隔离、价值高的模块(无状态或前端显示逻辑)进行重写;对于稳定但冗余的部分,可先搁置。采用微服务、微前端和 BFF 架构,以隔离旧系统与新系统的依赖。

- 保障措施

:在重构管道中持续集成和回归测试,确保新旧系统交互正常,并制定回退方案。

案例分析:某大型电商前端在多年的迭代中堆积了大量技术债。团队采用绞杀者模式,先对支付流程模块进行微前端重构:原有支付页保留,新增了微前端页面并通过新路由接入。支付微前端通过独立的 BFF 服务聚合后端数据,前端逻辑大幅简化。结果用户几乎无感到切换,新模块上线后功能迭代速度大幅提升,用户体验和性能指标均得到明显改善(例如页面响应从3秒降到0.5秒)。若贸然整体重写,风险与成本可能难以承担;但按部就班的增量法令项目得以稳步优化。

场景C:跨团队协作的复杂系统

在多团队并行开发的复杂系统中,清晰的边界与契约设计至关重要。采用微前端可以让不同团队各自维护独立的子应用,解耦开发部署。例如,每个团队负责一个业务域的微前端应用,通过统一的外壳或路由容器(如 Webpack 模块联邦、Qiankun 等)进行集成。为了避免重复工作,应建立共享的设计系统或公用组件库,确保界面风格一致。在后端和中台部分,可采用 BFF (Backend-For-Frontend) 模式:为不同前端构建专属后端服务,由专业团队维护。这种模式使得前端专注展示层逻辑,复杂的数据聚合和转换交由 BFF 完成。

检查清单(场景C)示例:

- 域划分和所有权

:根据业务划分子域,每个微前端应用明确"归属"团队。设计清晰的责任边界,避免团队间的功能交叉。

- 接口契约

:前后端团队应共同定义接口规范,推荐使用接口定义驱动(如

Swagger/OpenAPI、GraphQL SDL),生成客户端 SDK 或类型定义。定期同步契约变更,避免出现不同步的假设。 - 通信与集成

:采用统一的集成框架(模块联邦、

iframe容器等)加载各微应用。确保共享业务翻译、国际化、多平台兼容等标准。设置跨团队的例会和文档平台,跟踪各微应用的迭代进展。 - 公共基础设施

:建立公司级别的前端基建(如

CI/CD模板、监控埋点、公共组件库)。例如,凝练通用工具函数、权限拦截、常用业务组件,各团队可直接复用而无需重复开发。 - 规范与文化

:统一代码规范和质量标准,鼓励跨团队的代码评审和培训。设立文档和沟通渠道,当某团队变动接口或流程时,及时通知依赖团队,共同商议迁移方案。

案例说明:阿里生态内部多个团队开发的复杂后台,采用了微前端架构整合。每个功能域都配备独立的前端和 BFF 服务,团队自治度高互不干扰,同时通过统一路由和共享的 UI 库保持一致体验;接口契约则集中使用 OpenAPI 定义并通过代码生成工具同步至客户端。此方式加快了多团队协作效率,显著降低了冲突与重复工作。反观未做架构优化的项目,则常出现跨团队更改难估影响、沟通阻塞导致进度延误等问题。

四、指明路径:架构能力的系统性培养

从执行者成长为设计者,需要刻意练习和积累系统性经验。建议采取以下实践步骤:

- 撰写技术方案与架构文档

:参与或主导编写需求分析文档、架构设计方案(

RFC/ADR)、基准方案评估。将架构决策保存在代码仓库中(如docs/adr目录),形成可追踪的知识资产。 - 审阅和指导他人方案

:在代码评审或设计评审会上扮演积极角色,对方案提出系统性改进建议。关注代码以外的设计考虑,引导团队讨论技术选型和宏观结构。

- 参与项目复盘

:每个项目结束后,对架构决策效果进行复盘。总结哪些设计满足预期、哪些引发技术债,吸取经验教训。顶级架构师建议推迟决策:在掌握更多信息后再做重大战略性选择,实现"最优时机决策"。

- 持续学习与分享

:研读优秀架构案例和著作(如《架构整洁之道》、《模式大全》等),并在团队内分享。关注前沿技术动态,并思考其与业务的匹配度。在实践中可以尝试充当导师角色,帮助初级同事理解抽象和演化原则。

通过这些方法,开发者可以慢慢从"解决代码问题"转变为"思考架构方案"。逐步培养的架构思维与决策工具,将帮助团队在复杂项目中少走弯路,大大提高交付质量和效率。

结论:从菜鸟到资深的跃迁关键在于思维转换:学会从整体观出发进行规划,而不仅仅关注功能点。同时,掌握通用的决策框架和场景化的策略清单,是成为优秀前端架构师的必经之路。随着经验积累,不断提升对权衡和抽象的敏感度,将使你的团队能够灵活应对各种挑战,从而真正实现业务价值与立项成本的最优平衡。

最后

送人玫瑰,手留余香,觉得有收获的朋友可以点赞,关注一波 ,我们组建了高级前端交流群,如果您热爱技术,想一起讨论技术,交流进步,不管是面试题,工作中的问题,难点热点都可以在交流群交流,为了拿到大Offer,邀请您进群,入群就送前端精选100本电子书以及 阿里面试前端精选资料 添加 下方小助手二维码或者扫描二维码 就可以进群。让我们一起学习进步.

1508

1508

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?