前言

这篇博客会先介绍几种常用的排序算法,对于简单的,只会给出代码,不会有过多解释。之后,所有程序会引入计时部分,比较各类排序算法的速度。

常用算法

冒泡法

特点

相邻两两比较,这里面最需要注意的是,如果希望从前往后排好序,扫描的循环,必须从后面开始,这样是为了,每一遍扫描,可以把未排序部分里面最小的元素调出来,然后跟要排好序的位置比(内循环有种预选赛的感觉,大家对着代码,可以试试内循环从前面开始,会出现什么有趣现象,我是掉坑里的了……)

实现代码

# 冒泡法的核心,是每一遍遍历,把最小的数上浮,比较的是相邻的元素,到了最后一步,把后面挑选出来的最小值跟待排的位置比,完成前面的排序

def BubleSort(array):

n = len(array)

print('排序前:', array)

for i in range(n):

for j in range(n-1, i, -1):

if array[j] < array[j-1]:

array[j], array[j-1] = array[j-1], array[j]

# 一个j遍历结束,一个大数就往后沉

print('第', i+1, '次:', array)

myArray = [0]*10

isCreated = CreateRandomNumber.CreateRandomNumer(10, myArray, 1, 100) # 固定产生10个1到100件的随机数

if isCreated:

BubleSort(myArray)

注:CreaterandomNumber(array_length, array, min, max)是产生随机数的程序,在排序法的准备里面提及。

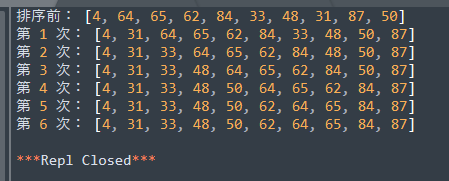

运行效果

缺点

大家注意下排序次数,不管数组有没有排好序,数组多长,就会扫描多少遍,如果数组本来是有序的,或基本有序,这个算法就显得很笨。

优化的冒泡法

特点

相邻两两排序

智能判断序列是否有序: 针对普通冒泡法的改进,如果在一次扫描过程,没有任何一次交换,就说明数组已经有序,不需要循环了。

实现代码

# 冒泡法的核心,是每一遍遍历,把最小的数上浮,比较的是相邻的元素,到了最后一步,把后面挑选出来的最小值跟待排的位置比,完成前面的排序

def BubleSort(array):

n = len(array)

print('排序前:', array)

for i in range(n):

isInOrder = True # 假设数组有序,因为只要有一次交换,自然会被更改

for j in range(n-1, i, -1):

if array[j] < array[j-1]:

array[j], array[j-1] = array[j-1], array[j]

isInOrder = False # 在j的循环里面,只要发生一次交换,就说明数组不是有序的

# 一个j遍历结束,一个大数就往后沉

print('第', i+1, '次:', array)

if isInOrder:

break

更改的代码,已经在上图中,下面简单罗列下:

- 在每个i循环前,设置一个 isInOrder = True

- 如果在内层循环j 中,有发生数字交换,说明没排好,isInOrder = False

- 如果没有交换,到了后面就会提前跳出 外层循环

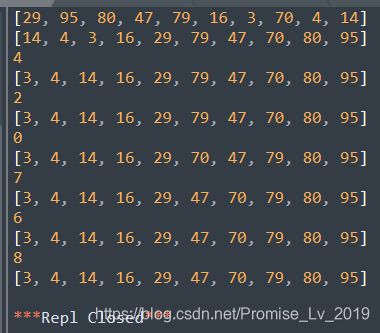

运行效果:

依然是10个数待排,不过因为数组不是太乱,所有用了5次就排完,第6次相当于校验。这在数字多的时候,能极大提高效率。

缺点

暂时还没发现。

快速排序法

特点

快排也是冒泡排序法的改进,不同的是,快排使用分治的思想 ,把数组不断细分,左边小于右边的两个数组,中间这个数,在这个过程就是排好的。细分到每个部分为空或是1个元素,这个大数组就排好了。

鉴于快排不是很好理解,代码里面有详细的说明,建议大家复制代码,放到Sublime Text 这些有语法高亮的编辑器里面,容易阅读。

实现代码

#!/usr/bin/env python

# -*- coding: utf-8 -*-

# @Date : 2019-03-24 21:55:57

# @Author : Promise (promise@mail.ustc.edu.cn)

# @Link : ${link}

# @Version : $Id$

import CreateRandomArray

# 快排排序有两个部分,一个是分割(排序的关键),另一个是不断自我调用的递归函数

def Division(array, left, right):

base = array[left] # 统一约定

while left < right: # 最重要的边界条件

while array[right] > base and left < right: # 从右边开始, 我遗漏了个重要条件,left right要一直比较

right -= 1

# 跳出循环后,就找到了右边比base小的第一个元素

array[left] = array[right] # 这时,array[left]的值在base里面,没有丢

while array[left] < base and left < right:

left = left + 1

# 跳出循环后,就找到了左边比base大的元素

array[right] = array[left] # 上一步,array[right]的值挪走了,这时候可以放一个比base的值进来

array[left] = base # 跳出大循环后,说明left的指标 >= right, 于是找到了中点这时base 放这里刚刚好

print(array)

return left # left位置上的数,就是排好序的

def quickSort(array, left, right):

if left < right:

middle = Division(array, left, right) # 找到中点,于是数组可以分成两个子数组

print(middle)

# 递归调用

quickSort(array, left, middle-1) # i这个位置是排好序的,不能再算进去

quickSort(array, middle+1, right)

# 至此,完成排序

运行效果

因为QuickSort函数里面运用了递归调用,所以每一次的追溯并不直观。输出的单独数字,是每次运行该程序,输出的中间位置的索引,上式说明函数递归调用了6次。

特别强调

- 对于快排算法的两个函数,核心是第一个划分数组的函数,每次输出的中点位置,就是原数组第一个元素应该待的位置,也就是,每分一次数组,子数组的第一个元素就排好。

- 这个函数容易出错的地方,在于left 和 right 两个参数的不断内缩(left 一直增加,right一直减少),要时刻保证, left < right 这个条件始终成立,注意Division函数中 这个条件就出现了3次

- 特别留意每个循环后,互相赋值的顺序,你会发现,每个位置被赋值之前,它的值已经妥善保存在另外的地方了,这是个精巧的设计。

缺点

我曾经在用C#写过快排的算法,排序的数组规模是5000个数字左右,总会出现堆栈内存溢出,就是递归深度超出了堆栈的存储。以上面的例子来看,10个数字而已,就被分了六次,即QuickSort运行了六次。具体数学关系,有空会去研究。

本文介绍了冒泡排序、优化后的冒泡排序及快速排序等经典排序算法的特点与实现代码,并通过计时对比了它们的效率。

本文介绍了冒泡排序、优化后的冒泡排序及快速排序等经典排序算法的特点与实现代码,并通过计时对比了它们的效率。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?