【1】什么是堆?

堆(heap)是计算机科学中一类特殊的数据结构的统称。堆通常是一个可以被看做一棵树的数组对象。堆总是满足下列性质:

- 堆中某个结点的值总是不大于(大顶堆)或不小于其父结点的值(小顶堆);

- 堆总是一棵完全二叉树。

将根结点最大的堆叫做最大堆或大根堆,根结点最小的堆叫做最小堆或小根堆。常见的堆有二叉堆、斐波那契堆等。

堆是非线性数据结构,相当于一维数组,有两个直接后继。

堆的定义如下:n个元素的序列{k1,k2,ki,…,kn}当且仅当满足下关系时,称之为堆。

若将和此次序列对应的一维数组(即以一维数组作此序列的存储结构)看成是一个完全二叉树,则堆的含义表明,完全二叉树中所有非终端结点的值均不大于(或不小于)其左、右孩子结点的值。

由此,若序列{k1,k2,…,kn}是堆,则堆顶元素(或完全二叉树的根)必为序列中n个元素的最小值(或最大值)。

如下所示是以数组存储的小顶堆

n个结点的堆,高度d=logn。根为第0层,则第 n 层结点个数为 2ⁿ,考虑一个元素在堆中向下移动的距离,这种算法时间代价为O(n)。

由于堆有㏒n层深,插入结点、删除普通元素和删除最小元素的平均时间代价和时间复杂度都是O(logn)。

完全二叉树与满二叉树

完全二叉树的特点:叶子结点只能出现在最下层和次下层,且最下层的叶子结点集中在树的左部。

一棵深度为 n 且有2ⁿ-1 个结点的二叉树称为满二叉树。

根据二叉树的性质2, 满二叉树每一层的结点个数都达到了最大值, 即满二叉树的第 i 层上有 2^(i-1)个结点 (i≥1,最顶层称为第 1 层) 。

需要注意的是,满二叉树肯定是完全二叉树,而完全二叉树不一定是满二叉树。

完全二叉树适合使用顺序结构存储,通常我们使用数组来存储。

下标关系

已知双亲 (parent) 的下标,则:

左孩子(left)下标 = 2 * parent + 1;

右孩子(right) 下标 = 2 * parent + 2;

已知孩子(不区分左右) (child) 下标,则 双亲(parent) 下标 = (child - 1) / 2。

【2】小顶堆

小顶堆即根节点为最小时,叶子结点不小于父节点的完全二叉树。我们以小顶堆分析其常见方法。

① 建堆

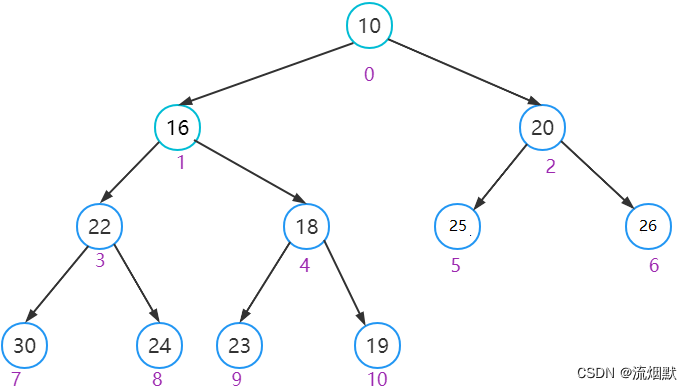

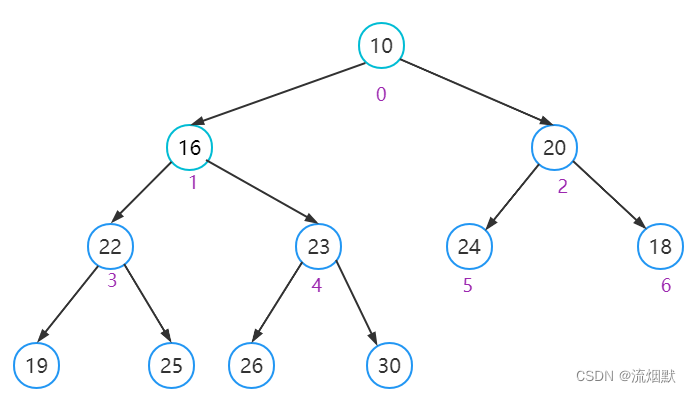

假设有一个数组:10 16 20 22 23 24 18 19 25 26 30,那么如何构建为堆呢?首先我们构建为一颗二叉树(很明显其不是一个堆):

为了构建称为一个堆,那么我们需要调整每棵子树,使其满足叶子结点小于父结点的形态。这里的思想就是遍历每一个父节点进行向下调整即可。这里我们从最后一个父节点开始调整:

// size表示数组中元素个数

private void heapify() {

for (int i = (size >>> 1) - 1; i >= 0; i--)

siftDown(i, (E) queue[i]);

}

② 向下调整

也就是从当前结点位置一路往下遍历叶子结点,直到最后一层。什么时候触发向下调整呢,比如移除元素的时候。这时候会把末尾结点填充到移除位置,然后从移除位置开始触发向下调整。每一次调整K=k<<1+ or k=k<<1+2。

private void siftDownComparable(int k, E x) {

// 调整的结点值

Comparable<? super E> key = (Comparable<? super E>)x;

// 取数组长度的中间值

int half = size >>> 1; // loop while a non-leaf

while (k < half) {

//左叶子结点

int child = (k << 1) + 1; // assume left child is least

Object c = queue[child];

//右叶子结点

int right = child + 1;

//判断左右叶子结点大小,并获取左右叶子结点最小值c

if (right < size &&

((Comparable<? super E>) c).compareTo((E) queue[right]) > 0)

c = queue[child = right];

//父节点与叶子结点最小值进行对比

if (key.compareTo((E) c) <= 0)

break;

// 父节点与叶子结点最小值交换

queue[k] = c;

// 更新k 为叶子结点最小值的下标,继续下次循环

k = child;

}

//目标结点放到k处

queue[k] = key;

}

这里 int half = size >>> 1; while (k < half) {}是个优化。当k>=half时,自动结束循环。

为什么呢?因为此时必然已经索引到了最后一层叶子结点!因为最后按照完全二叉树来说,最后一个父节点必然是(length>>>1)-1,所以k最多遍历到最后一个父节点,这时就意味着已完成了可能的遍历。

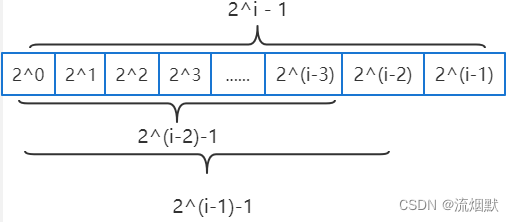

假设满二叉树有 i 层(i>=1,最顶层为第一层),那么每层结点个数:2^0,2^1,2^2,2^3,2……i-3,2^i-2,2^i-1,那么求和如下:

因为这里的堆其并不一定是满二叉树(但一定是完全二叉树),那么结点总数为:2^(i-1) --- 2^i-1,其half范围是[2^(i-2),2^(i-1)-1]。以half=2^(i-1)-1为例(也就是满二叉树),那么索引位置为2^(i-1)-2处刚好是最后一个父节点。而2^(i-2)呢,则是最后一层只有一个叶子结点的情况,此时当然是倒数第二层最左侧的结点了,也就是2^(i-2)-1这个索引位置。

另外,length/2是完全二叉树第一个叶节点的位置。所以length/2 -1 则是最后一个父节点咯。

这也能够证明为什么(length>>>1)-1是最后一个父节点了,这也为什么while的条件是k<half。

③ 向上调整

什么时候向上调整呢?当你插入一个元素的时候,通常是默认插入末尾。这时候会从末尾位置一直向父节点追溯与parent进行对比,直到根节点为止。

private void siftUpComparable(int k, E x) {

// 目标结点进行类型转型

Comparable<? super E> key = (Comparable<? super E>) x;

//还没有到根节点

while (k > 0) {

//获取父节点

int parent = (k - 1) >>> 1;

//获取父节点值并进行对比

Object e = queue[parent];

if (key.compareTo((E) e) >= 0)

break;

//如果小于父节点则进行交互

queue[k] = e;

k = parent;

}

//放到目标位置

queue[k] = key;

}

【3】堆排序

① 算法思想

堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。

算法步骤:

- 将初始待排序关键字序列(R1,R2 … .Rn)构建成大顶堆,此堆为初始的无序区;

- 将堆顶元素R [1]与最后一个元素

[R [n]的交换,此时得到新的无序区(R1,R2,… Rn中-1)和新的有序区(RN),且满足R[1,2,…,N-1] <= R [N]; - 由于交换后新的堆顶R [1]可能违反堆的性质,因此需要对当前无序区(R1,R2,… Rn中-1)调整为新堆,然后再次将R [1]与无序区最后一个元素交换,得到新的无序区(R1,R2 … .Rn-2)和新的有序区(RN-1,RN)的。不断重复此过程直到有序区的元素个数为ñ -1,则整个排序过程完成。

② java实现&大顶堆

public class HeapSort {

static int[] queue={91,60,96,13,35,65,46,65,10,30,20,31,77,81,22};

static int length=queue.length;

//进行堆化,从最后一个父节点开始,向下调整

private static void heapify(){

for (int i = (length >>> 1) - 1; i >= 0; i--)

siftDown(i, queue[i]);

}

//向下调整为一个大顶堆

private static void siftDown(int k, int e) {

int half=length>>>1;

while (k<half){

int child=(k<<1)+1;

int right=child+1;

//保存左右叶子最大值

int temp=queue[child];

if(right<length&&temp<queue[right]){

temp=queue[child=right];

}

if(e>=temp){

break;

}

queue[k]=temp;

k=child;

}

queue[k]=e;

}

//排序--先进行堆化,然后从length-1位置处开始、交换、调整

private static void sort(){

heapify();

for(int j = length-1;j>=0;j--){

swap(queue,0,j);

length--;

siftDown(0,queue[0]);

}

}

private static void swap(int[] queue, int i, int j) {

int temp=queue[j];

queue[j]=queue[i];

queue[i]=temp;

}

public static void main(String[] args){

sort();

Arrays.stream(queue).forEach(System.out::println);

}

}

从上述过程也能看出堆排序过程中并不保证两个相等的元素排序前后相对位置一致,其是一种不稳定的排序算法。

排序算法的稳定性通俗地讲就是能保证排序前两个相等的数据其在序列中的先后位置顺序与排序后它们两个先后位置顺序相同。

堆排序的最坏时间复杂度为O(n*log2n),平均时间复杂度为Ο(nlogn) 。

对N个元素建堆的时间复杂度为O(N),删除堆顶元素的时间复杂度为O(logN)。尽管随着元素的不断删除,堆的调度越来越小,但是总的而言,删除堆所有元素的时间复杂度为O(nlogn)。故堆排序的时间复杂度为O(nlogn),空间复杂度为O(1)。

关于堆的算法时间复杂度推导可以参阅博文:堆排序及其时间复杂度

4434

4434

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?