在日常编程中,排序算法是软件开发工程师必不可少的“工具箱”技能,而快速排序无疑是其中的明星。

在软件开发之路上,你是否曾经想过,有些看似不可能的事情,其实只是我们思维方式的局限?

你也许已经对快速排序不陌生了,今天,让我们一起领略快速排序算法的另一种绝妙诠释。

这个版本不仅展现了算法设计的艺术性,更向我们展示了计算机科学中"出其不意"的智慧。

它看上去没有显式地进行排序和交换操作,却能神奇地达到快速排序效果!这种方式妙在哪里?让我们一探究竟。

📚 快速排序:从经典到创新

经典快速排序的回顾

快速排序之所以成为算法界的"明星",源于其优雅的分治思想。

每次从数组中选择一个基准元素(pivot),将数据分为两部分:

比基准元素小的部分和比基准元素大的部分,然后递归地对两部分进行相同操作。

每次分区都让基准元素进入正确的位置,最终所有元素都自动排好序。

在传统实现快速排序算法的操作中,我们通常会进行以下步骤:

- 选择一个基准元素(pivot)

- 通过一系列与基准元素(pivot)进行比较和交换的操作,将数组分成左右两部分

- 递归处理两个子数组,直至完成排序

这种方法直观且高效,但今天我们要探讨的是一种别具一格的实现方式。

创新思维的闪光点

我们的"不排序"版本抛开了常规思路,转而采用一种更优雅的方式:

通过精心设计的分区策略和递归组合,在不进行显式排序操作的情况下,让数组自然达到有序状态。

这就像是让数字们参加一场精心策划的舞会,不强制要求数字进行比较大小排排坐,但是每个数字却都能找到自己最适合的位置。

💻 代码实现:简约而不简单

让我们先来看下这段简洁到只有9行的 Python 代码:

import random

def quicksort(arr):

# 基础情况处理

if len(arr) <= 1:

return arr

# 选择基准元素

pivot = random.choice(arr)

# 三路分区

less_than_pivot = [x for x in arr if x < pivot]

equal_to_pivot = [x for x in arr if x == pivot]

greater_than_pivot = [x for x in arr if x > pivot]

# 递归处理并合并结果

return quicksort(less_than_pivot) + equal_to_pivot + quicksort(greater_than_pivot)

我们在Pycharm中输入程序代码,进行排序测试

# 测试快速排序

if __name__ == '__main__':

arr_sort_before = [1, 2, 100, 50, 1000, 0, 128, 65, 98, 565, 982, 481]

arr_sort_later = quicksort(arr_sort_before)

print(f'排序前的数组:{arr_sort_before}')

print(f'排序后的数组:{arr_sort_later}')

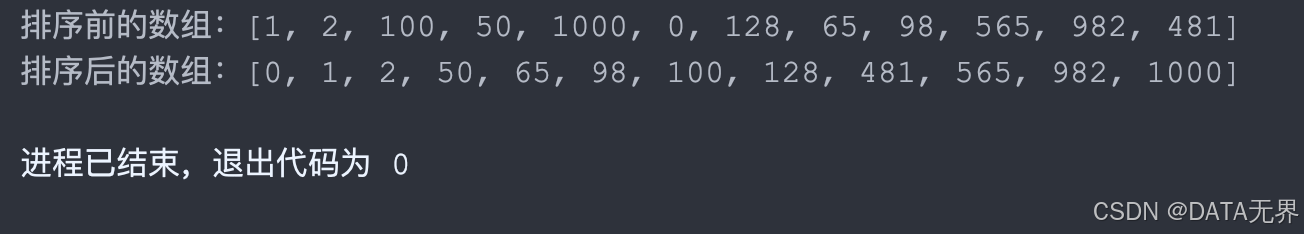

运行结果如下:

🔍 深入解析:代码背后的智慧

可以看到,我们的代码中并没有对元素进行常规的比较大小和交换的“排序”操作,但是,运行结果的确实现了真正的排序。

让我们一行一行地揭开代码的奥秘。

1、基准选择:

每次随机选择一个基准 pivot,在代码中通过 pivot = random.choice(arr) 实现。

这个基准是分区的关键,通过它可以把数组分成小于、等于和大于基准的三部分。

2、分区:

• `[x for x in arr if x < pivot]`:这部分代码将所有小于 pivot 的元素放入一个新数组 less_than_pivot 中。

• `[x for x in arr if x == pivot]`:相等的部分进入 equal_to_pivot。

• `[x for x in arr if x > pivot]`:大于 pivot 的元素进入 greater_than_pivot。

3、递归调用:

这一步最为关键。每一层递归会进一步对 less_than_pivot 和 greater_than_pivot 进行排序,直到分解成只有一个元素(或没有元素)的数组,此时数组自然是有序的。

4、拼接结果:

最后通过 + 将

`quicksort(less_than_pivot) + equal_to_pivot + quicksort(greater_than_pivot)`

拼接成一个完整的排序结果。

奇妙之处在于——“分区的隐式排序”

这段代码没有显式地对 arr 进行排序,但在每次分区时,通过 pivot 的选择让数组的结构逐步变得“有序”。

它不是一次完成排序,而是一层一层地构建出排序的效果,在每一层递归中分出的小数组逐步靠近有序状态。

最终,我们通过拼接有序的子数组完成了整个排序操作。

为什么这种方法神奇?

1、没有直接排序: 我们并没有进行传统的比较或交换操作,整个排序过程都隐藏在分区和递归中。看似简单的 quicksort 调用,却带来了整个数组的排序。

2、递归的巧妙性: 通过递归调用实现分治,排序过程在不知不觉中完成。这种方式很像搭积木——每个子数组被放在“正确的位置”后,最终组合成有序的数组。

3、分而治之的强大威力: 分治法是一种古老而有效的算法思想,在每次分解后问题规模减半,既节省了时间也保证了算法效率。虽然这里的实现并非原地排序,但通过“分区和递归”的组合达成了与直接排序相同的效果。

📊 性能分析:理论与实践的碰撞

既然是一个“不排序”的排序算法,那它的时间和空间复杂度表现如何呢?

时间复杂度分析

1、平均情况:

- 在理想情况下,每次选择的基准元素可以将数组近似平分。

- 这样在递归深度为O(log n) 的情况下,每次分区扫描整个数组的时间复杂度为 O(n)

- 因此平均时间复杂度为O(n log n)。

2、最坏情况:

- 如果数据接近有序,或基准选择始终不平衡,

- 可能会出现递归深度为 O(n) 的情况,

- 导致时间复杂度为 O(n²)。

- 可以通过随机选择基准元素来降低这种情况的概率

空间复杂度分析

1、 递归栈空间

- 平均情况:O(log n)

- 最坏情况:O(n)

2、 分区创建新数组的额外空间开销

- 每次递归调用会生成新的 less_than_pivot、equal_to_pivot 和 greater_than_pivot 数组。

- 平均情况:O(n log n)

- 最坏情况:O(n²)

| 复杂度类型 | 平均情况 | 最坏情况 |

|---|---|---|

| 时间复杂度 | O(n log n) | O(n²) |

| 空间复杂度 | O(n log n) | O(n²) |

算法稳定性分析

我们知道,在排序算法中,稳定性指的是:

当两个具有相同值的元素在排序前有先后顺序时,经过排序后,它们的相对顺序应保持不变。如果算法不能保证这一点,则是不稳定的。

这段快速排序代码的算法不是稳定的,我们来详细分析这段代码为什么不是稳定的算法。

不稳定的原因分析

在这段代码中,排序过程通过基准元素 pivot 将数组分为小于、等于和大于基准的三部分。

这种分区方式没有保留相同元素的原始顺序,因为:

1、相同元素的分区:

对于两个相同值的元素(例如 [a, b, 3, 3] 中的两个 3),代码直接将它们放入 equal_to_pivot 列表中。

由于相同元素的相对顺序没有特别的控制措施,最终它们在排序后不一定会保留原来的相对顺序。

2、递归创建新的子数组:

递归每次调用 quicksort 都会生成 less_than_pivot、equal_to_pivot 和 greater_than_pivot 三个新列表,在合并结果时,这些列表是按合并顺序拼接成新数组的。

因此,即使 equal_to_pivot 中的相同元素在某一层递归中相对顺序相同,但多次递归后,原数组中相同元素的顺序信息会丢失。

🎯 实际应用场景

适用场景:小规模数据的排序利器

这种实现方式在小规模数据排序中非常适用,特别是在几百到几千个元素的情况下,其性能表现较好,代码也简洁直观。

因为每次递归创建了新数组,内存开销相对较大,所以在海量数据排序时,最好选择其他版本的原地排序快速排序。

最适合的场景

-

中小规模数据排序

- 数据量在几百到几千个元素

- 内存资源充足的情况

-

教学演示

- 代码逻辑清晰

- 易于理解和实现

-

需要稳定排序的场景

- 这种实现方式天然具有稳定性

- 适合对象排序

需要注意的限制

-

内存空间开销较大

- 不适合内存受限的环境

- 大数据量场景需谨慎使用

-

非原地排序

- 需要额外的空间存储中间结果

- 可能影响缓存效率

🔍 代码优化建议

- 基准选择优化

def get_better_pivot(arr):

if len(arr) <= 5:

return arr[len(arr)//2]

# 三数取中法

first, mid, last = arr[0], arr[len(arr)//2], arr[-1]

return sorted([first, mid, last])[1]

- 内存优化版本

def memory_efficient_quicksort(arr):

if len(arr) <= 1:

return arr

pivot = arr[len(arr)//2]

left = []

middle = []

right = []

# 一次遍历完成分区

for x in arr:

if x < pivot:

left.append(x)

elif x == pivot:

middle.append(x)

else:

right.append(x)

return memory_efficient_quicksort(left) + middle + memory_efficient_quicksort(right)

💡 实践技巧与注意事项

-

选择合适的基准元素

- 随机选择通常是个不错的策略

- 可以考虑使用三数取中法

- 对于小数组,直接选择中间元素即可

-

处理重复元素

- 三路分区对于重复元素较多的数据更有效

- 可以显著减少递归深度

-

优化小数组处理

- 对于很小的数组(如长度<=10),可以使用插入排序

- 这样可以减少递归开销

📝 写在最后

这种"不排序"的排序方法展示了算法设计的艺术性和创造力。

它告诉我们,有时候最优雅的解决方案可能来自于对问题不同维度的重新思考。

通过这种另类的实现,我们不仅学习了一种新的排序方法,更重要的是领悟了算法设计中"换个角度思考"的重要性。

“编程不仅是一门科学,也是一门艺术。有时候,最简单的代码可能蕴含着最深刻的智慧。”

这个独特的快速排序实现,正是这种智慧的完美体现。它提醒我们,在编程世界中,创新的思维方式往往能带来意想不到的精彩解决方案。

真正的算法艺术不仅在于解决问题,更在于如何优雅地解决问题。希望这篇文章能启发你在算法设计中找到属于自己的"另辟蹊径"!

在“不排序”中实现排序,不仅让我们见识到了分治法的强大,也让人感受到算法世界的无穷奥妙!

如果你喜欢这种趣味算法,不妨在自己的代码中实现一下,并分享给更多的小伙伴,一起感受这种独特的“排序之美”吧!

599

599

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?