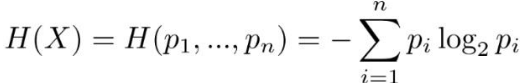

熵(entropy):是一种不确定性的度量,在一般情况下香农熵的公式表示为

熵的性质:(1)均匀分布具有最大的不确定性

(2)对于独立事件,不确定性是可以相加的

(3)加入发生为0的事件并不会影响结果

(4)不确定性的度量应该是联系的

(5)具有更多可能结果的均匀分布可能有更大的不确定性

(6)事件用于非负的不确定性

(7)有确定结果的事件具有0不确定性

(8)掉转参数顺序没有影响

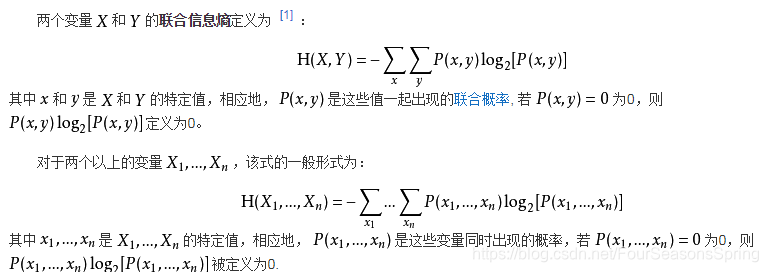

联合熵:是一集变量之间不确定性的衡量手段

条件熵:H(Y|X)表示在随机表量X的情况下随机变量Y的不确定性

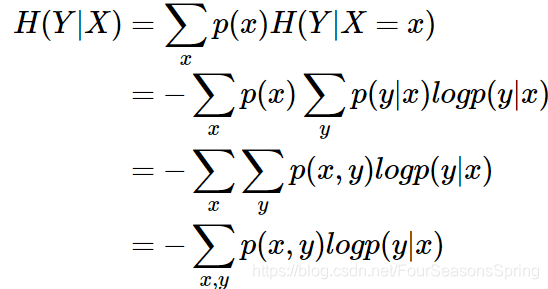

信息增益:在决策树算法中用来衡量特征选择的好坏,在概率中表示为待分类的集合的熵与选定某个条件下熵之间的差

![]()

基尼不纯度:是指将来自集合中的某种结果随机应用在集合中,某一数据项的预期误差率

公式:IG(f)=∑i=1mfi(1−fi)=∑i=1mfi−∑i=1mf2i=1−∑i=1mf2i

性质:(1)基尼不纯度越小,纯度越高,集合的有序程度越高,分类的效果越好

(2)基尼不纯度为 0 时,表示集合类别一致

(3)基尼不纯度最高(纯度最低)时,f1=f2=…=fm=1m,IG(f)=1−(1m)2×m=1−1m

决策树:分为回归树和分类树,一种是对连续变量作分类一种是对离散变量作分类

不同的分类算法:

1、ID3算法介绍

ID3算法是决策树的一种,它是基于奥卡姆剃刀原理的,即用尽量用较少的东西做更多的事。ID3算法, 即Iterative Dichotomiser 3,迭代二叉树3代,是Ross Quinlan发明的一种决策树算法,这个算法的基础就是上面提到的奥卡姆剃刀原理,越是小型的决策树越优于大的决策树,尽管如此,也不总是生成最小的树型结构,而是一个启发式算法.在信息论中,期望信息越小,那么信息增益就越大,从而纯度就越高。ID3算法的核心思想就是以信息增益来度量属性的选择,选择分裂后信息增益最大的属性进行分裂。该算法采用自顶向下的贪婪搜索遍历可能的决策空间。

2、C4.5算法介绍

C4.5是一系列用在机器学习和数据挖掘的分类问题中的算法。它的目标是监督学习:给定一个数据集,其中的每一个元组都能用一组属性值来描述,每一个元组属于一个互斥的类别中的某一类。C4.5的目标是通过学习,找到一个从属性值到类别的映射关系,并且这个映射能用于对新的类别未知的实体进行分类。 C4.5由J.Ross Quinlan在ID3的基础上提出的。ID3算法用来构造决策树。决策树是一种类似流程图的树结构,其中每个内部节点(非树叶节点)表示在一个属性上的测试,每个分枝代表一个测试输出,而每个树叶节点存放一个类标号。一旦建立好了决策树,对于一个未给定类标号的元组,跟踪一条有根节点到叶节点的路径,该叶节点就存放着该元组的预测。决策树的优势在于不需要任何领域知识或参数设置,适合于探测性的知识发现。

3、CART分类树

CART算法有两步:

决策树生成和剪枝。

决策树生成:递归地构建二叉决策树的过程,基于训练数据集生成决策树,生成的决策树要尽量大;

自上而下从根开始建立节点,在每个节点处要选择一个最好的属性来分裂,使得子节点中的训练集尽量的纯。

不同的算法使用不同的指标来定义"最好":

分类问题,可以选择GINI,双化或有序双化;

回归问题,可以使用最小二乘偏差(LSD)或最小绝对偏差(LAD)。

决策树剪枝:用验证数据集对已生成的树进行剪枝并选择最优子树,这时损失函数最小作为剪枝的标准。

这里用代价复杂度剪枝 Cost-Complexity Pruning(CCP)

回归树的生成

回归树模型表示为:

其中,数据空间被划分成了 R1~Rm 单元,每个单元上有一个固定的输出值 cm。

这样就可以计算模型输出值与实际值的误差:

我们希望每个单元上的 cm,可以使得这个平方误差最小化,易知当 cm 为相应单元上的所有实际值的均值时,可以达到最优:

那么如何生成这些单元划分?

假设,我们选择变量 xj 为切分变量,它的取值 s 为切分点,那么就会得到两个区域:

当 j 和 s 固定时,我们要找到两个区域的代表值 c1,c2 使各自区间上的平方差最小,

前面已经知道 c1,c2 为区间上的平均,

那么对固定的 j 只需要找到最优的 s,

然后通过遍历所有的变量,我们可以找到最优的 j,

这样我们就可以得到最优对(j,s),并得到两个区间。

上述过程表示的算法步骤为:

即:

(1)考虑数据集 D 上的所有特征 j,遍历每一个特征下所有可能的取值或者切分点 s,将数据集 D 划分成两部分 D1 和 D2

(2)分别计算上述两个子集的平方误差和,选择最小的平方误差对应的特征与分割点,生成两个子节点。

(3)对上述两个子节点递归调用步骤(1)(2),直到满足停止条件。

分类树的生成

(1)对每个特征 A,对它的所有可能取值 a,将数据集分为 A=a,和 A!=a 两个子集,计算集合 D 的基尼指数:

(2)遍历所有的特征 A,计算其所有可能取值 a 的基尼指数,选择 D 的基尼指数最小值对应的特征及切分点作为最优的划分,将数据分为两个子集。

(3)对上述两个子节点递归调用步骤(1)(2), 直到满足停止条件。

(4)生成 CART 决策树。

其中 GINI 指数:

1、是一种不等性度量;

2、是介于 0~1 之间的数,0-完全相等,1-完全不相等;

3、总体内包含的类别越杂乱,GINI指数就越大(跟熵的概念很相似)

定义:

分类问题中,假设有 K 个类,样本属于第 k 类的概率为 pk,则概率分布的基尼指数为:

样本集合 D 的基尼指数为:

其中 Ck 为数据集 D 中属于第 k 类的样本子集。

如果数据集 D 根据特征 A 在某一取值 a 上进行分割,得到 D1 ,D2 两部分后,那么在特征 A 下集合 D 的基尼指数为:

其中算法的停止条件有:

1、节点中的样本个数小于预定阈值,

2、样本集的Gini系数小于预定阈值(此时样本基本属于同一类),

3、或没有更多特征。

下面来看一下例子:

最后一列是我们要分类的目标。

例如,按照“体温为恒温和非恒温”进行划分,计算如下:

恒温时包含哺乳类5个、鸟类2个

非恒温时包含爬行类3个、鱼类3个、两栖类2个

得到特征‘体温’下数据集的GINI指数:

最后我们要选 GINI_Gain 最小的特征和相应的划分。

剪枝

就是在完整的决策树上,剪掉一些子树,使决策树变小。

是为了减少决策树过拟合,如果每个属性都被考虑,那决策树的叶节点所覆盖的训练样本基本都是“纯”的,这时候的决策树对训练集表现很好,但是对测试集的表现就会比较差。

决策树很容易发生过拟合,可以改善的方法有:

1、通过阈值控制终止条件,避免树形结构分支过细。

2、通过对已经形成的决策树进行剪枝来避免过拟合。

3、基于Bootstrap的思想建立随机森林。

这里我们用 代价复杂度剪枝 Cost-Complexity Pruning(CCP) 方法来对 CART 进行剪枝。

从整个树 T0 开始,先剪去一棵子树,生成子树 T1,

在 T1 上再剪去一棵子树,生成子树 T2,

重复这个操作,直到最后只剩下一个根节点的子树 Tn,

得到了子树序列 T0~Tn,

利用独立的验证数据集,计算每个子树的平方误差或者基尼指数,

选择误差最小的那个子树作为最优的剪枝后的树。

那么这个子树序列是怎么剪出来的?

因为建模的时候,目标就是让损失函数达到最优,那剪枝的时候也用损失函数来评判。

损失函数是什么呢?

对任意子树 T,损失函数如下形式,cost-complexity function:

其中 CT 为误差(例如基尼指数),|T| 为 T 的叶节点个数,alpha 为非负参数,用来权衡训练数据的拟合程度和模型的复杂度。

alpha 固定时,一定可以找到一个子树 T,使得等式右边达到最小,那么这个 T 就叫做最优子树。

对固定的 alpha 找到损失函数最小的子树 T,二者之间有这样的关系:alpha 大时,T 偏小,alpha 小时,T 偏大。

那如果将 alpha 从小增大设置为一个序列,T 就可以从大到小得到相应的最优子树序列,并且还是嵌套的关系。

剪的时候,哪个树杈是可以被剪掉的呢?

很容易想到的是,如果剪掉后和没剪时的损失函数一样或者差别不大的话,那当然是剪掉好了,只留下一个点,就能代表一个树杈,这样树就被简化了。

以节点 t 为单节点树时,它的损失函数为:(后面剪枝后就可以用一个点来代替一个树杈)

以节点 t 为根节点的子树 Tt,它的损失函数为:(后面剪枝这个树杈)

那么接下来的问题就是能不能找到这样的点呢?

上面令 alpha=0,就有 Tt 和 t 的损失函数的关系为:

那么增大 alpha,当它为如下形式时:

此时,Tt 和 t 的损失函数相等,而 t 的节点少,那么保留 t 就可以了,Tt 就可以剪掉了。

那么在剪枝算法的第三步时,对每个 t,计算一下 gt,也就是能找到子树 Tt 和 t 的损失函数相等时的 alpha,

每个点 t 都可以找到符合这样条件的 alpha,

遍历所有节点 t 后,找到最小的这个 alpha,

第四步,再把这个 alpha 对应的节点 t 的子树 Tt 剪掉,

并用多数投票表决法决定 t 上的类别,

这样得到的剪枝后的树 T 记为 Tk,

这时的 alpha 记为 alpha k,

经过上面步骤,会得到:

α1⩽α2⩽ ... ⩽αk⩽ ...

T1⊇T2⊇ ... ⊇Tk⊇ ... ⊇{root}

例子:

下面这棵树,有三个点 t1≡root,t2,t3

α(1)=0

计算每个点的 gt:

t2,t3 时的 gt 相等,此时我们可以选择剪枝少的点,那就是 t3 剪掉。

并且 α(2)=1/8

这时剩下 t1,t2,再继续计算 gt:

t2 的小,所以剪掉 t2:

并且令 α(3)=1/8

最后剩下 t1,计算后 gt=1/4,所以 α(4)=1/4。

如此我们得到:α(0)=0,α(1)=1/8,α(2)=1/8,α(3)=1/4

并且得到了相应的子树,

接下来就可以利用独立的验证数据集,计算每个子树的平方误差或者基尼指数,

选择误差最小的那个子树作为最优的剪枝后的树。

回归树原理:

回归树总体流程类似于分类树,区别在于,回归树的每一个节点都会得一个预测值,以年龄为例,该预测值等于属于这个节点的所有人年龄的平均值。分枝时穷举每一个feature的每个阈值找最好的分割点,但衡量最好的标准不再是最大熵,而是最小化平方误差。也就是被预测出错的人数越多,错的越离谱,平方误差就越大,通过最小化平方误差能够找到最可靠的分枝依据。分枝直到每个叶子节点上人的年龄都唯一或者达到预设的终止条件(如叶子个数上限),若最终叶子节点上人的年龄不唯一,则以该节点上所有人的平均年龄做为该叶子节点的预测年龄。(引用自一篇博客,详见参考文献3)

回归树示例

回归树算法如下图(截图来自《统计学习方法》5.5.1 CART生成):

决策树防止过拟合手段:

一.什么是过度拟合数据?

过度拟合(overfitting)的标准定义:给定一个假设空间H,一个假设h属于H,如果存在其他的假设h'属于H,使得在训练样例上h的错误率比h'小,但在整个实例分布上h'比h的错误率小,那么就说假设h过度拟合训练数据.

overfittingt是这样一种现象:一个假设在训练数据上能够获得比其他假设更好的拟合,但是在训练数据外的数据集上却不能很好的拟合数据.此时我们就叫这个假设出现了overfitting的现象.

二.产生过度拟合数据问题的原因有哪些?

原因1:样本问题

(1)样本里的噪音数据干扰过大,大到模型过分记住了噪音特征,反而忽略了真实的输入输出间的关系;(什么是噪音数据?)

(2)样本抽取错误,包括(但不限于)样本数量太少,抽样方法错误,抽样时没有足够正确考虑业务场景或业务特点,等等导致抽出的样本数据不能有效足够代表业务逻辑或业务场景;

(3)建模时使用了样本中太多无关的输入变量。

原因2:构建决策树的方法问题

在决策树模型搭建中,我们使用的算法对于决策树的生长没有合理的限制和修剪的话,决策树的自由生长有可能每片叶子里只包含单纯的事件数据或非事件数据,可以想象,这种决策树当然可以完美匹配(拟合)训练数据,但是一旦应用到新的业务真实数据时,效果是一塌糊涂。

上面的原因都是现象,但是其本质只有一个,那就是“业务逻辑理解错误造成的”,无论是抽样,还是噪音,还是决策树等等,如果我们对于业务背景和业务知识非常了解,非常透彻的话,一定是可以避免绝大多数过拟合现象产生的。因为在模型从确定需求,到思路讨论,到搭建,到业务应用验证,各个环节都是可以用业务敏感来防止过拟合于未然的。

三.如何解决过度拟合数据问题的发生?

针对原因1的解决方法:

合理、有效地抽样,用相对能够反映业务逻辑的训练集去产生决策树;

针对原因2的解决方法(主要):

剪枝:提前停止树的增长或者对已经生成的树按照一定的规则进行后剪枝。

剪枝的方法

剪枝是一个简化过拟合决策树的过程。有两种常用的剪枝方法:

(1)先剪枝(prepruning):通过提前停止树的构建而对树“剪枝”,一旦停止,节点就成为树叶。该树叶可以持有子集元组中最频繁的类;

先剪枝的方法

有多种不同的方式可以让决策树停止生长,下面介绍几种停止决策树生长的方法:

限制决策树的高度和叶子结点处样本的数目

1.定义一个高度,当决策树达到该高度时就可以停止决策树的生长,这是一种最为简单的方法;

2.达到某个结点的实例具有相同的特征向量,即使这些实例不属于同一类,也可以停止决策树的生长。这种方法对于处理数据中的数据冲突问题非常有效;

3.定义一个阈值,当达到某个结点的实例个数小于该阈值时就可以停止决策树的生长;

4.定义一个阈值,通过计算每次扩张对系统性能的增益,并比较增益值与该阈值的大小来决定是否停止决策树的生长。

(2)后剪枝(postpruning):它首先构造完整的决策树,允许树过度拟合训练数据,然后对那些置信度不够的结点子树用叶子结点来代替,该叶子的类标号用该结点子树中最频繁的类标记。后剪枝的剪枝过程是删除一些子树,然后用其叶子节点代替,这个叶子节点所标识的类别通过大多数原则(majority class criterion)确定。所谓大多数原则,是指剪枝过程中, 将一些子树删除而用叶节点代替,这个叶节点所标识的类别用这棵子树中大多数训练样本所属的类别来标识,所标识的类称为majority class .相比于先剪枝,这种方法更常用,正是因为在先剪枝方法中精确地估计何时停止树增长很困难。

后剪枝的方法

1)REP方法是一种比较简单的后剪枝的方法,在该方法中,可用的数据被分成两个样例集合:一个训练集用来形成学习到的决策树,一个分离的验证集用来评估这个决策树在后续数据上的精度,确切地说是用来评估修剪这个决策树的影响。这个方法的动机是:即使学习器可能会被训练集中的随机错误和巧合规律所误导,但验证集合不大可能表现出同样的随机波动。所以验证集可以用来对过度拟合训练集中的虚假特征提供防护检验。

该剪枝方法考虑将书上的每个节点作为修剪的候选对象,决定是否修剪这个结点有如下步骤组成:

1:删除以此结点为根的子树

2:使其成为叶子结点

3:赋予该结点关联的训练数据的最常见分类

4:当修剪后的树对于验证集合的性能不会比原来的树差时,才真正删除该结点

因为训练集合的过拟合,使得验证集合数据能够对其进行修正,反复进行上面的操作,从底向上的处理结点,删除那些能够最大限度的提高验证集合的精度的结点,直到进一步修剪有害为止(有害是指修剪会减低验证集合的精度)。

REP是最简单的后剪枝方法之一,不过由于使用独立的测试集,原始决策树相比,修改后的决策树可能偏向于过度修剪。这是因为一些不会再测试集中出现的很稀少的训练集实例所对应的分枝在剪枝过如果训练集较小,通常不考虑采用REP算法。

尽管REP有这个缺点,不过REP仍然作为一种基准来评价其它剪枝算法的性能。它对于两阶段决策树学习方法的优点和缺点提供了了一个很好的学习思路。由于验证集合没有参与决策树的创建,所以用REP剪枝后的决策树对于测试样例的偏差要好很多,能够解决一定程度的过拟合问题。

2)PEP,悲观错误剪枝,悲观错误剪枝法是根据剪枝前后的错误率来判定子树的修剪。该方法引入了统计学上连续修正的概念弥补REP中的缺陷,在评价子树的训练错误公式中添加了一个常数,假定每个叶子结点都自动对实例的某个部分进行错误的分类。它不需要像REP(错误率降低修剪)样,需要用部分样本作为测试数据,而是完全使用训练数据来生成决策树,又用这些训练数据来完成剪枝。决策树生成和剪枝都使用训练集, 所以会产生错分。

把一棵子树(具有多个叶子节点)的分类用一个叶子节点来替代的话,在训练集上的误判率肯定是上升的,但是在测试数据上不一定,我们需要把子树的误判计算加上一个经验性的惩罚因子,用于估计它在测试数据上的误判率。对于一棵叶子节点,它覆盖了N个样本,其中有E个错误,那么该叶子节点的错误率为(E+0.5)/N。这个0.5就是惩罚因子,那么对于该棵子树,假设它有L个叶子节点,则该子树的误判率估计为:

剪枝后该子树内部节点变成了叶子节点,该叶子结点的误判个数J同样也需要加上一个惩罚因子,变成J+0.5。那么子树是否可以被剪枝就取决于剪枝后的错误J+0.5在

的标准误差内。对于样本的误差率e,我们可以根据经验把它估计成伯努利分布,那么可以估计出该子树的误判次数均值和标准差 使用训练数据,子树总是比替换为一个叶节点后产生的误差小,但是使用校正的误差计算方法却并非如此。剪枝的条件:当子树的误判个数大过对应叶节点的误判个数一个标准差之后,就决定剪枝:这个条件就是剪枝的标准。当然并不一定非要大一个标准差,可以给定任意的置信区间,我们设定一定的显著性因子,就可以估算出误判次数的上下界。

模型评估:

模型评估是模型开发过程的不可或缺的一部分。它有助于发现表达数据的最佳模型和所选模型将来工作的性能如何。在数据挖掘中,使用训练集中的数据评估模型性能是不可接受的,因为这易于生成过于乐观和过拟合的模型。数据挖掘中有两种方法评估模型,验证(Hold-Out)和交叉验证(Cross-Validation)。为了避免过拟合,这两种方法都使用(模型没有遇到过的)测试集来评估模型性能。

验证(Hold-Out)

使用这种方法时,通常大的数据集会被随机分成三个子集:

训练集:用于构建预测模型。

验证集:用于评估训练阶段所得模型的性能。它为模型参数优化和选择最优模型提供了测试平台。不是所有模型算法都需要验证机。

测试集或之前未遇到的样本用于评估模型未来可能的性能。如果模型与训练集拟合的好于测试集,有可能是过拟合所致。

交叉验证(Cross-Validation)

当仅有有限数量的数据时,为了对模型性能进行无偏估计,我们可以使用k折交叉验证(k-fold cross-validation)。 使用这种方法时,数据被分成k份数目相等的子集。我们构建k次模型,每次留一个子集做测试集,其他用作训练集。如果k等于样本大小,这也被称之为留一验证(leave-one-out)。

sklearn参数详解:

KNN

sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier

KNneighborsClassifier参数说明:

n_neighbors:默认为5,就是k-NN的k的值,选取最近的k个点。

weights:默认是uniform,参数可以是uniform、distance,也可以是用户自己定义的函数。uniform是均等的权重,就说所有的邻近点的权重都是相等的。distance是不均等的权重,距离近的点比距离远的点的影响大。用户自定义的函数,接收距离的数组,返回一组维数相同的权重。

algorithm:快速k近邻搜索算法,默认参数为auto,可以理解为算法自己决定合适的搜索算法。除此之外,用户也可以自己指定搜索算法ball_tree、kd_tree、brute方法进行搜索,brute是蛮力搜索,也就是线性扫描,当训练集很大时,计算非常耗时。kd_tree,构造kd树存储数据以便对其进行快速检索的树形数据结构,kd树也就是数据结构中的二叉树。以中值切分构造的树,每个结点是一个超矩形,在维数小于20时效率高。ball tree是为了克服kd树高纬失效而发明的,其构造过程是以质心C和半径r分割样本空间,每个节点是一个超球体。

leaf_size:默认是30,这个是构造的kd树和ball树的大小。这个值的设置会影响树构建的速度和搜索速度,同样也影响着存储树所需的内存大小。需要根据问题的性质选择最优的大小。

metric:用于距离度量,默认度量是minkowski,也就是p=2的欧氏距离(欧几里德度量)。

p:距离度量公式。在上小结,我们使用欧氏距离公式进行距离度量。除此之外,还有其他的度量方法,例如曼哈顿距离。这个参数默认为2,也就是默认使用欧式距离公式进行距离度量。也可以设置为1,使用曼哈顿距离公式进行距离度量。

metric_params:距离公式的其他关键参数,这个可以不管,使用默认的None即可。

n_jobs:并行处理设置。默认为1,临近点搜索并行工作数。如果为-1,那么CPU的所有cores都用于并行工作。

KMeans

参考:https://blog.youkuaiyun.com/sinat_26917383/article/details/70240628

sklearn.cluster.KMeans(n_clusters=8,

init='k-means++',

n_init=10,

max_iter=300,

tol=0.0001,

precompute_distances='auto',

verbose=0,

random_state=None,

copy_x=True,

n_jobs=1,

algorithm='auto'

)

参数的意义:

n_clusters:簇的个数,即你想聚成几类

init: 初始簇中心的获取方法

n_init: 获取初始簇中心的更迭次数,为了弥补初始质心的影响,算法默认会初始10次质心,实现算法,然后返回最好的结果。

max_iter: 最大迭代次数(因为kmeans算法的实现需要迭代)

tol: 容忍度,即kmeans运行准则收敛的条件

precompute_distances:是否需要提前计算距离,这个参数会在空间和时间之间做权衡,如果是True 会把整个距离矩阵都放到内存中,auto 会默认在数据样本大于featurs*samples 的数量大于12e6 的时候False,False 时核心实现的方法是利用Cpython 来实现的

verbose: 冗长模式(不太懂是啥意思,反正一般不去改默认值)

random_state: 随机生成簇中心的状态条件。

copy_x: 对是否修改数据的一个标记,如果True,即复制了就不会修改数据。bool 在scikit-learn 很多接口中都会有这个参数的,就是是否对输入数据继续copy 操作,以便不修改用户的输入数据。这个要理解Python 的内存机制才会比较清楚。

n_jobs: 并行设置

algorithm: kmeans的实现算法,有:’auto’, ‘full’, ‘elkan’, 其中 ‘full’表示用EM方式实现

Python绘制决策树:

1.安装graphviz。下载地址在:http://www.graphviz.org/。如果你是linux,可以用apt-get或者yum的方法安装。如果是windows,就在官网下载msi文件安装。无论是linux还是windows,装完后都要设置环境变量,将graphviz的bin目录加到PATH,比如我是windows,将C:/Program Files (x86)/Graphviz2.38/bin/加入了PATH

2.安装python插件graphviz: pip install graphviz

3.安装python插件pydotplus。conda install -c conda-forge pydotplus

这样环境就搭好了,有时候python会很笨,仍然找不到graphviz,这时,可以在代码里面加入这一行:

os.environ["PATH"] += os.pathsep + 'C:/Program Files (x86)/Graphviz2.38/bin/'

注意后面的路劲是你自己的graphviz的bin目录。

#用决策树建模

import sklearn.tree as tree

clf=tree.DecisionTreeRegressor(min_samples_split=50,max_leaf_nodes=15)

clf_fit=clf.fit(x,y)

tree.export_graphviz(clf_fit,out_file="tree.dot" )

import pydotplus

from IPython.display import Image

dot_data = tree.export_graphviz(clf_fit, out_file=None,

feature_names=feature_names,

class_names=target_names,

filled=True, rounded=True,

special_characters=True)

graph = pydotplus.graph_from_dot_data(dot_data)

Image(graph.create_png())

本文详细介绍了决策树的基础知识,包括熵、信息增益、基尼不纯度等概念。阐述了ID3、C4.5和CART算法的工作原理,以及它们在分类和回归问题中的应用。此外,还讨论了决策树的过拟合问题,提出了剪枝策略,包括先剪枝和后剪枝,以及如何通过验证集来选择最佳剪枝方案。最后,提到了Python中绘制决策树的方法。

本文详细介绍了决策树的基础知识,包括熵、信息增益、基尼不纯度等概念。阐述了ID3、C4.5和CART算法的工作原理,以及它们在分类和回归问题中的应用。此外,还讨论了决策树的过拟合问题,提出了剪枝策略,包括先剪枝和后剪枝,以及如何通过验证集来选择最佳剪枝方案。最后,提到了Python中绘制决策树的方法。

434

434

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?