导语

相比于正式结构的钙钛矿太阳能电池,反式结构器件因其具有更小的迟滞效应、更优的稳定性、与叠层电池的高匹配度而受到广泛关注。但是反式结构器件的光电转化效率仍然落后于正式结构器件,这主要体现在器件的开路电压上。近日,北京大学深圳研究生院杨世和教授课题组联合厦门大学谢素原院士团队及南方科技大学郭旭岗教授团队,通过设计引入一种基于碳簇分子(富勒烯碎片C20H10)的新型曲面碗烯铵盐分子对钙钛矿表面进行重构,显著提升了器件的开路电压,进而大幅提升了器件的光伏性能。相关成果在线发表于J. Am. Chem. Soc.(DOI:10.1021/jacs.2c05235)。

前沿科研成果

碗烯铵盐对钙钛矿表面的重构助力器件光伏性能的提升

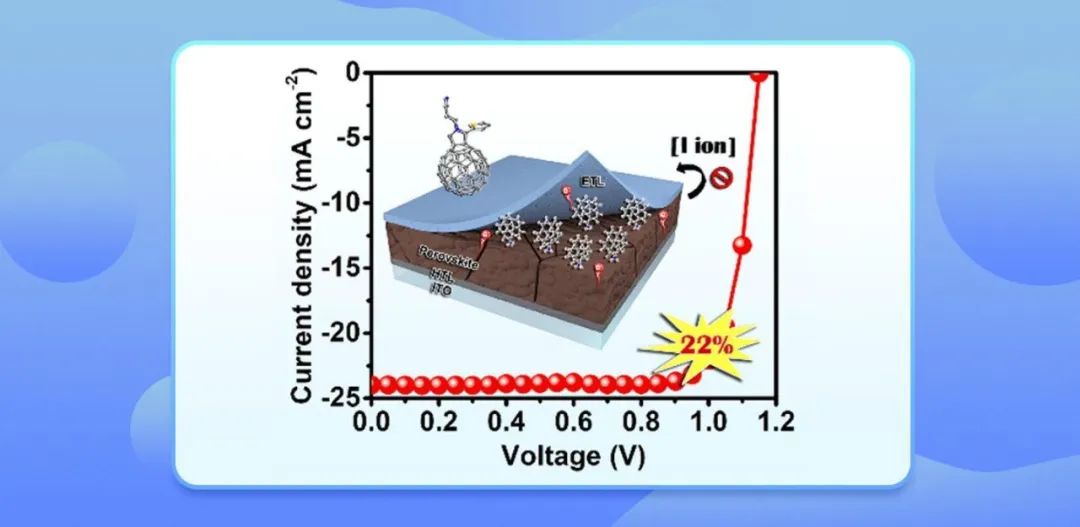

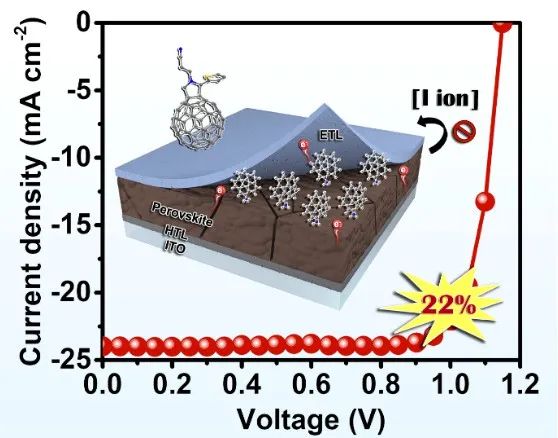

由于富勒烯和钙钛矿之间的化学作用较弱、能态结构不完全匹配等原因,钙钛矿层/富勒烯电子传输层之间的界面能量损失一直制约着反式结构钙钛矿太阳能电池光伏性能的进一步提升。因此,近年来,对钙钛矿表面化学与能态结构的优化被越来越多地应用到反式结构钙钛矿太阳能电池中。本工作利用碗烯分子独特的物理化学性质,对钙钛矿的表面结构进行重构,大幅提升了器件的光电转化效率和稳定性(图1)。

图1. 碗烯铵盐对钙钛矿表面的重构实现器件效率和稳定性的提升(来源:J. Am. Chem. Soc.)

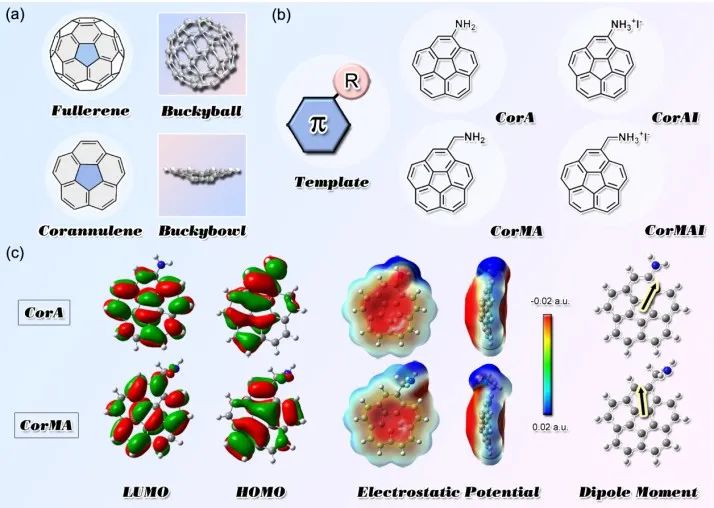

碗烯可以被视为富勒烯的一个片段结构,具有独特的碗状构型和特殊的物理化学性质。作者首先对不同碗烯分子的电子性质进行模拟,发现芳香胺和烷基胺对于碗烯母核的LUMO/HOMO轨道电子云分布、静电势、偶极矩的方向与大小都具有明显的影响(图2),进而影响分子的电子性质。

图2. 碗烯铵盐分子的化学结构与电子性质(来源:J. Am. Chem. Soc.)

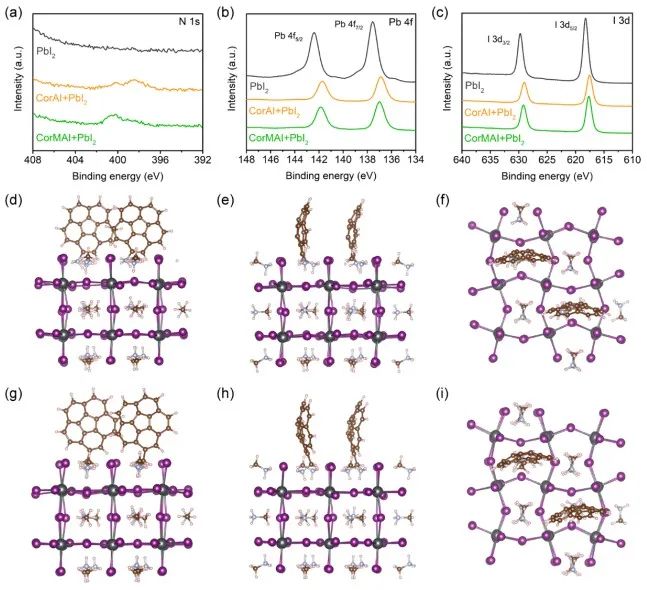

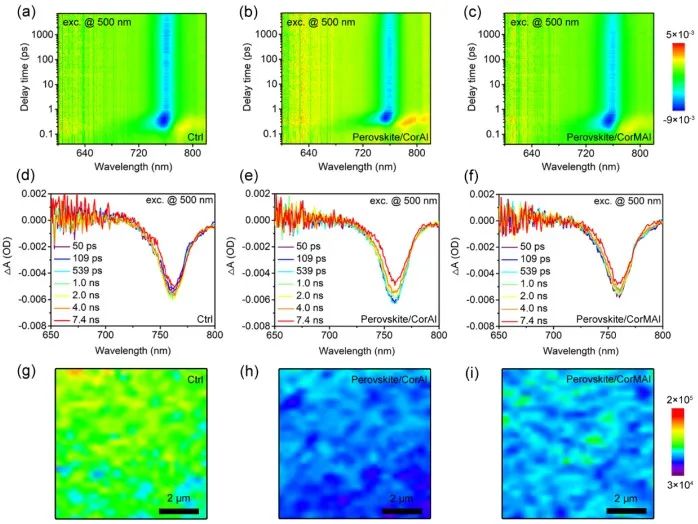

接下来,作者研究了碗烯铵盐分子对钙钛矿表面的重构化效果。一方面,作者发现碗烯铵盐分子的端基能够将碗烯锚定至钙钛矿表面,并且分子呈垂直取向(图3);另一方面,得益于碗烯的电子受体性质和界面偶极的构筑,器件内部的电子提取过程得以大幅优化(图4)。

图3. 碗烯铵盐分子在钙钛矿表面的化学作用情况(来源:J. Am. Chem. Soc.)

图4. 器件内部的电子动力学过程(来源:J. Am. Chem. Soc.)

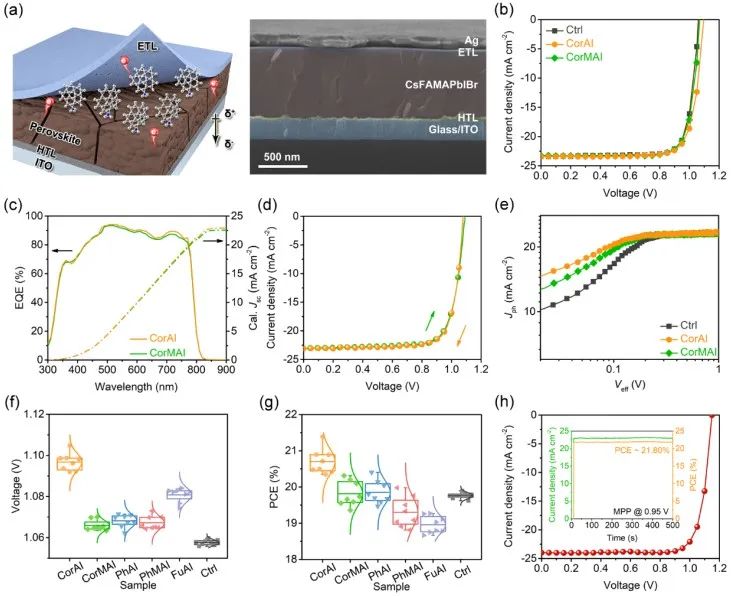

经过碗烯铵盐优化后,器件的开路电压得以大幅提升,最优器件表现出超过22%的光电转化效率(图5)。进一步的研究发现,作为对比,苯铵盐和富勒烯铵盐优化后的器件同样显示出了开路电压提升的现象,但是优化效果不如碗烯铵盐,这预示着碗烯分子在界面修饰上具有更大的研究和应用价值。

图5. 器件光伏性能的评价(来源:J. Am. Chem. Soc.)

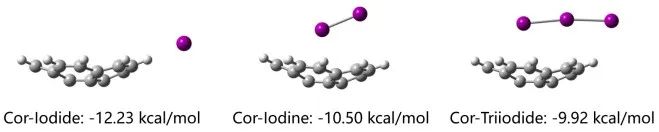

最后,为了评估优化后器件的稳定性,作者设计开展了三种电池老化实验。结果表明,相比于基础器件,碗烯铵盐处理后的器件在湿度、光照、高温三种老化条件下均表现出了更长的寿命。这是由于碗烯分子和含碘物质之间存在较强的化学作用(图6),使得碗烯在钙钛矿层和富勒烯电子传输层之间建立起一层分子屏障,延缓了碘离子的自由扩散,从而提升了器件的稳定性。

图6. 碗烯分子和含碘物质之间的化学作用情况(来源:J. Am. Chem. Soc.)

综上所述,作者使用碗烯铵盐对钙钛矿表面的化学和能态结构进行重构,实现了器件光伏性能的提升。该策略发挥了碗烯分子独特的物理化学性质,优化了界面上的电子动力学过程,同时也大幅延缓了器件内部的离子迁移现象,体现了多功能碗烯分子在界面修饰和改性上的巨大潜力。

本工作中北大深研院的邢舟博士和南方科技大学的安明伟博士为论文共同第一作者,研究工作还得到了国家自然科学基金(U2001217、21972006、21721001、92061122、92061204)、深圳市孔雀团队项目(KQTD2016053015544057)、深港创新圈联合研发项目(SGLH20180622092406130)、中国博士后科学基金(2020M680197)的资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

如需投稿或合作

发送邮箱YlmmEditor@ylmm-tech.com

获取更多科研硬货可关注公众号

获取更多福利、经验交流可加群

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?