前言

在这个之前我们需要了解render是什么?

可以去之前的文章里面看看 《 搞懂vue-render函数(入门篇)》

本文目录结构

定义一个对象

获取根节点挂载

开始重头戏

升级render

props参数

多个子元素

全部代码

总结与福利

废话不多说,快快快 上车!!!

定义一个对象

先定义一个数据对象来作为我们的参数

let data = {

tag:"h2",

props:{},

children:"严老湿"

}

tag 作为标签名,props 作为属性对象,children 作为子元素或者文本节点

哈哈哈 还是老套路 先写一个 h2 标签试试水

获取根节点挂载

这个So Easy啦

<div id="app"></div>

// app 作为我们的根节点

let app = document.querySelector('#app')

获取到 app 节点之后呢?我们是不是需要 appendChild 我们第一步定义的 data 对象

// 此时还没有render这个函数

app.appendChild(render(data))

这个 render 函数就是我们今天要写的重要内容

开始重头戏

天才第一步 ,先定义一个 render 函数

// 接收传入的参数

const render = (options) = >{

// 获取数据中的标签并创建

let el = document.createElement(options.tag);

// 打印el

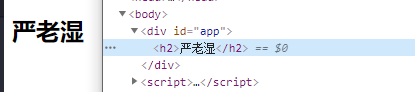

console.log(el) // <h2></h2>

// 将节点返回

return el

}

app.appendChild(render(data))

此时我们的元素已经创建成功,接下来我们需要做的就是,把它的文本,渲染上去。

渲染文本节点

将 children 赋值给到节点文本内容

const render = (options) = >{

let el = document.createElement(options.tag);

// 我们在这里传入 children 文本

el.textContent = options.children

return el

}

app.appendChild(render(data))

严老湿 :好了,render 写完了,下课吧!

童鞋 :等等!!就这???

开个玩笑 当然不是啦!这写得也真是太简陋了吧

升级render

刚刚我们其实已经写了一个简陋版本的render 但是存在很多问题!

children如果是数组,多个子元素呢?如果

props里面有属性呢?我还想要点事件触发函数呢?

....

还有很多问题,所以我们来加强一下,冲鸭!!!

props参数

我们现在先来升级一下 props 参数,如我们需要在元素上加 class 、id 、on

首先是一号选手 class

我们先将数据中的props中新增一个class 且 它的值为 myClass

let data = {

tag:"h2",

props:{

class:"myClass"

},

children:"严老湿"

}

数据改造好了,我们来看看 render 改如何升级

const render = (options) = >{

let el = document.createElement(options.tag);

// 判断是否是对象,并且不是null

if(typeof options.props === 'object' && options.props !== null){

for(key in options.props){

// 拿到 props 中的 key、val

vla = options.props[key];

// 给元素添加指定的属性

el.setAttribute(key, vla);

}

}

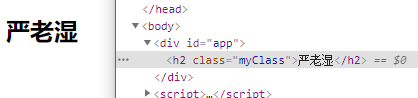

el.textContent = options.children;

return el

}

app.appendChild(render(data))

这样我们就已经完成了class的添加

老湿,那ID呢?

等等,我拿下锤子...

第二位选手 id

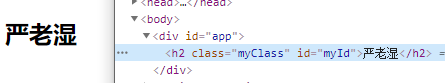

id其实都不用说了,就改改数据而已,So Easy

let data = {

tag:"h2",

props:{

class:"myClass",

id:"myId"

},

children:"严老湿"

}

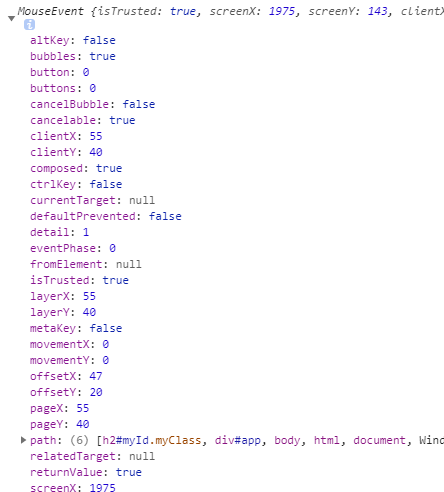

props的最后一位选手 on

on 里面是用来绑定事件的,所以我们不能跟class与 id 同等对待。渣男!区别对待

还是先改造数据,我们加上 on-click

let data = {

tag:"h2",

props:{

class:"myClass",

id:'myId',

on:{

// 传入点击事件

click:(e)=>{

console.log(e)

}

}

},

children:"严老湿"

}

数据改造完成,我们接着升级 render

const render = (options) = >{

let el = document.createElement(options.tag);

if(typeof options.props === 'object' && options.props !== null){

for(key in options.props){

vla = options.props[key];

// 如果key等于on

if(key === "on"){

// 将on对象赋值给 incident

incident = options.props[key]

for(k in incident){

// 给元素绑定事件传入Event

el.addEventListener(k,e=>incident[k](e))

}

}else{

// 其他的都进来这里

el.setAttribute(key, vla);

}

}

}

el.textContent = options.children;

return el

}

app.appendChild(render(data))

点击标签之后看看打印

是不是也是很简单

到这里我们就已经完成了这个 props 里面经常会用到的一些操作了。

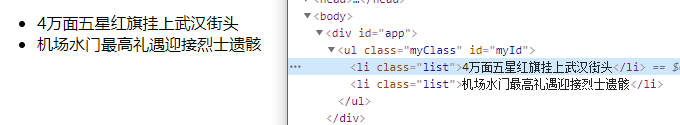

多个子元素

有时候我们的数据中可能不止一个元素,那如果children 是一个数组呢?

那我们就不能直接赋值给元素的 textContent 了,继续加判断。

我们还是一样的先修改数据,将 children 改为一个数组,结构呢还是个之前一样

let data = {

tag:"ul",

props:{

class:"myClass",

id:'myId',

},

children:[

{

tag: 'li',

props: {

class: "list",

},

children: "4万面五星红旗挂上武汉街头"

}, {

tag: 'li',

props: {

class: "list",

},

children: "机场水门最高礼遇迎接烈士遗骸"

}

]

}

数据结构修改完成之后了,我们接下来修改 render 函数

const render = (options) = >{

let el = document.createElement(options.tag);

if(typeof options.props === 'object' && options.props !== null){

for(key in options.props){

vla = options.props[key];

if(key === "on"){

incident = options.props[key]

for(k in incident){

el.addEventListener(k,e=>incident[k](e))

}

}else{

el.setAttribute(key, vla);

}

}

}

// 在内容赋值这里我们做一个判断

// 如果 children 是一个数组

if (options.children instanceof Array) {

// 我们进行 forEach 遍历一下

options.children.forEach((item)=>{

// 进行递归 render 函数,传入

el.appendChild(render(item));

});

}else{

// 如果不是数据,我们进行赋值

el.textContent = options.children

}

return el

}

app.appendChild(render(data))

是不是已经渲染成功呢?

全部代码

给大家贴一下全部代码吧!

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<title>老严讲render</title>

</head>

<body>

<div id="app"></div>

<script>

const app = document.querySelector('#app')

let data = {

tag: "ul",

props: {

class: "myClass",

id: 'myId',

},

children: [

{

tag: 'li',

props: {

class: "list",

},

children: "4万面五星红旗挂上武汉街头"

}, {

tag: 'li',

props: {

class: "list",

},

children: "机场水门最高礼遇迎接烈士遗骸"

}

]

}

const render = (options) => {

let el = document.createElement(options.tag);

if (typeof options.props === 'object' && options.props !== null) {

for (key in options.props) {

vla = options.props[key];

if (key === "on") {

incident = options.props[key]

for (k in incident) {

el.addEventListener(k, e => incident[k](e))

}

} else {

el.setAttribute(key, vla);

}

}

}

if (options.children instanceof Array) {

options.children.forEach((item) => {

el.appendChild(render(item));

});

} else {

el.textContent = options.children

}

return el;

};

app.appendChild(render(data));

</script>

</body>

</html>

总结与福利

我们写的代码是比较简陋的,没那么多判断逻辑,但是我们已经将render的简单实现学会了

公众号后台回复 “红宝书” 送电子版《JavaScript高级程序设计》(第四版)

- END -

本文介绍了如何从头开始编写一个简单的render函数,涉及对象定义、根节点挂载、渲染逻辑、props参数处理以及应对多个子元素的情况。通过逐步升级render函数,展示了如何处理元素属性、事件绑定等常见需求。

本文介绍了如何从头开始编写一个简单的render函数,涉及对象定义、根节点挂载、渲染逻辑、props参数处理以及应对多个子元素的情况。通过逐步升级render函数,展示了如何处理元素属性、事件绑定等常见需求。

2984

2984